Pubblicato originariamente in Flash Art no. 342, Dicembre 2018 – Febbraio 2019.

Keith Sonnier (Mamou, Louisiana, 1941) è uno dei principali protagonisti della scultura americana postminimalista. Dopo gli studi alla Rutgers University, nel 1966 inizia a sperimentare sostanze plastiche e resine artificiali con cui crea morbide forme sintetiche che si gonfiano e si sgonfiano come un organismo vivente, sovvertendo la rigidità della sintassi minimalista. A partire dal 1967 confluiscono nella sua ricerca nuovi materiali organici e industriali: brandelli di tessuto traslucido sono trafitti da tubi di luce al neon, medium, quest’ultimo, utilizzato altresì per creare ambienti di forte coinvolgimento psico-sensoriale. In alcuni interventi realizzati a partire dal 1968, il tessuto viene applicato alla parete con un impasto di lattice, polvere di lana e colore, a creare una membrana sottile e fragile che si protende nell’ambiente (Flocked Works). Sonnier sperimenta una processualità che, come nei Feltri di Robert Morris o negli Splash Pieces di Richard Serra, evoca una nuova gestualità plastica.

Le attitudini postminimaliste se accettano l’abolizione dell’organizzazione relazionale della scultura, così come il rapporto che si istituisce tra l’oggetto e lo spazio contingente, rifiutano tuttavia la rigidità e la perentorietà dell’oggetto seriale minimalista per esplorare una nuova plasticità che accade ed evita la forma riduzionista; recuperano il processo del fare, ridefinendo il ruolo dell’autore nella creazione artistica; investigano le qualità intrinseche dei materiali, conferendo un carattere transitorio, accidentale ed effimero alla creazione plastica che viene immessa in un continuo divenire spazio-temporale.

Dopo la riflessione di Lucy Lippard, che nel 1966 cura la mostra “Eccentric Abstraction”, è Robert Morris, a teorizzare nel 1968 la svolta antiform della scultura statunitense¹, e a focalizzare l’attenzione sul carattere processuale della nuove attitudini plastiche, comprendenti, tra gli altri, il lavoro di Eva Hesse, Bruce Nauman, Barry Le Va, Alan Saret, William Bollinger, Stephen Kaltenbach, Richard Serra e di Keith Sonnier.

Parallelamente, in quegli anni, anche in Europa stava emergendo una nuova generazione di artisti impegnata a smaterializzare la scultura in quanto oggetto compiuto e immutabile, in luogo dell’esplorazione di nuovi processi e comportamenti che dilatano i confini dell’intervento plastico.

“Da Torino a New York, da Roma a San Francisco, gli artisti europei e americani hanno via via scoperto notevoli corrispondenze. Questa insospettata compresenza di esperienze estetiche fondamentalmente simili fa pensare ad una particolare ‘condizione estetica’ in espansione”², scrive Tommaso Trini nel gennaio 1969, nel testo Nuovo alfabeto per corpo e materia che di lì a poco sarà riproposto nel catalogo della mostra “Live in your head. When Attitudes Become Form” curata da Harald Szeemann presso la Kunsthalle di Berna – rassegna che con la coeva “Op Losse Schroeven. Situaties en cryptostructuren” fornisce un primo, importante bilancio sulle ricerche processuali, concettuali e poveriste emerse a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta al di qua e al di là dell’Atlantico.

La rapidità della circolazione dell’informazione e gli intensi contatti fra artisti, critici e galleristi, impegnati a esplorare e a sostenere le nuove ricerche determinano una tempestiva internazionalizzazione di questa dimensione operativa, e di conseguenza, lo sviluppo di un nuovo confronto dialettico tra Europa e America. Nella seconda metà degli anni Sessanta, e più precisamente a partire dal 1967, si assiste a un’“insurrezione reale o metaforica della periferia” artistica europea, che si configura anche come “insurrezione politica” all’imperialismo culturale americano³. Certamente l’opposizione alla guerra del Vietnam e lo sviluppo della controcultura agevolano la creazione di nuove dinamiche di apertura e contatti fra i due continenti, facendo vacillare assetti e statuti consolidati⁴. Ritornando sull’argomento Tommaso Trini evidenzia, per l’appunto, la tempestività delle istituzioni museali europee nel riconoscere l’internazionalizzazione della nuova dimensione operativa postminimalista, a differenza dei musei newyorkesi che sembrano temporeggiare “non si sa se per eludere il dissenso esplicitato dagli artisti o se per meglio selezionarli e imporli”⁵.

In questo scenario una posizione di primo piano è senz’altro assunta dal mercato e dai musei tedeschi. In piena Guerra Fredda, si determina infatti una situazione particolare e contraddittoria che vede i numerosi galleristi e le attivissime istituzioni museali della Germania Occidentale sostenere di pari passo le ricerche statunitensi così come le attitudini processuali europee, in un’oscillazione continua fra interazione e contrapposizione di pubblico e privato, politico e apolitico, anti e filoamericanismo. Nel corso degli anni Sessanta, numerosi artisti americani hanno così l’occasione di soggiornare e lavorare direttamente in Europa. Oltre a Keith Sonnier, si pensi a Gary Kuehn, Bruce Nauman, Richard Serra, Michael Heizer, Bill Bollinger e Walter De Maria. Nauman ha ad esempio ribadito quanto sia stato importante il sostegno del mercato e della critica europea per l’affermazione del suo lavoro⁶.

Le cose tuttavia cambieranno di lì a poco, quando con lo schiudersi degli anni Settanta si concretizzerà “l’offensiva” del mercato americano⁷.

In questa conversazione con Keith Sonnier, tenuta in occasione della sua mostra personale “Keith Sonnier. Light Works, 1968 to 2017” alla Galleria Fumagalli di Milano, ho voluto soffermarmi proprio su questi temi. Ho voluto ripercorrere i suoi anni d’esordio, inquadrando la sua ricerca nella seconda metà degli anni Sessanta, in relazione alle mostre newyorkesi che hanno sancito il passaggio dal minimalismo al nuovo scenario postminimal, e allo stesso modo ho voluto far luce sui suoi rapporti con l’Europa, per definire lo spirito di un’epoca e l’affermazione di una dimensione operativa transnazionale.

Lara Conte: Nel settembre 1966 lei ha partecipato alla mostra “Eccentric Abstraction” curata da Lucy Lippard alla Fischbach Gallery. Questo evento, che ha luogo a distanza di pochi mesi da “Primary Structures: Younger American and British Sculptors”, riunisce il lavoro di alcuni artisti operanti nella costa del Pacifico e dell’Atlantico la cui ricerca si stava indirizzando in direzione antiminimalista. Con la definizione di Eccentric Abstraction, Lippard vuole sottolineare il legame che le emergenti ricerche plastiche tendono a riallacciare con le attitudini gestuali dell’espressionismo astratto. Si tratta di ricerche caratterizzate da un impulso non scultoreo che liberamente e sensualmente adattano qualità pittoriche all’opera tridimensionale. Oltre a lei, in mostra Lippard invita Louise Bourgeois, Eva Hesse, Alice Adams, Bruce Nauman, Frank Lincoln Viner, Don Potts, Gary Kuehn, artisti tutti nati negli anni Trenta e nei primi anni Quaranta, eccetto Louise Bourgeois. Lei e Gary Kuehn avevate gravitato nell’ambito dell’Art Department della Rutgers University, considerato da Lippard come la “culla dell’Eccentric Abstraction”, certamente per la feconda eredità lasciata da Kaprow. Che ricordo ha delle opere esposte in mostra e del clima che si respirava in quel momento? “Eccentric Abstraction” era vissuta come una reazione al minimalismo?

Keith Sonnier: “Eccentric Abstraction” segnò un passaggio naturale dal minimalismo al postminimalismo. Con alcuni artisti della mostra ero già in contatto e conoscevo il loro lavoro, ma fu la prima volta che vidi determinate opere di Bruce Nauman, di Barry Le Va e di Richard Serra. Eva Hesse aveva lo studio vicino al mio, sulla Bowery. Ricordo che Lucy Lippard venne in seguito a visitare il mio studio nella Little Italy. Ho avuto con lei alcune conversazioni molto stimolanti sulla mia ricerca e i concetti che stavo sviluppando su vari fronti, come i primi Flocked Works e i primi Light Works.

LC: In relazione al nuovo scenario e ai rapporti transatlantici che nella seconda metà degli anni Sessanta hanno creato nuovi fermenti e relazioni tra Europa e Stati Uniti, vorrei tratteggiare i suoi primi contatti con l’Europa, dal suo viaggio in Francia nel 1963, sino alla conoscenza di Rolf Ricke, tramite il quale ha tenuto la sua prima mostra personale nel 1967 a Colonia. Possiamo dire che la sua ricerca e quella di altri artisti postminimalisti sia stata molto sostenuta in quegli anni da galleristi e istituzioni museali europee, ancora di più di quelli americani?

KS: Durante il mio primo soggiorno in Germania ricordo di aver incontrato Ulrich Rückreim e Blinky Palermo. Grazie a Rolf Ricke il mio lavoro è stato conosciuto tempestivamente a livello internazionale. All’inizio della mia carriera è stato fondamentale il sostegno di Richard Bellamy, tramite il quale ho conosciuto Ricke, e, soprattutto, quello di Leo Castelli. Leo dava uno stipendio ai suoi artisti – cosa mai vista prima. Espongo ancora alla Castelli Gallery, quindi è una relazione che dura dagli inizi della mia carriera… Ma è giusto ricordare che il mio lavoro è stato accolto molto bene in Europa e sostenuto, nel corso della mia carriera, dai musei europei più che negli Stati Uniti.

LC: Che atmosfera ha trovato in Europa e che ricordi ha della prima personale da Rolf Ricke a Colonia?

KS: Più che spedire le opere già realizzate in USA, eravamo noi artisti che viaggiavamo per produrre i lavori direttamente in Germania. Diversi artisti americani in quel momento vennero in Germania per lavorare – Richard Serra, per esempio. Io lavoravo alle mie opere nelle fabbriche di produzione di insegne luminose, Richard lavorava nella fabbrica di piombo: al mattino, Rolf ci accompagnava alle nostre rispettive fabbriche. Mi ha anche presentato ad artisti tedeschi: siamo stati la prima generazione a viaggiare in Europa per realizzare in loco il lavoro che esponevamo. Questo ha determinato un dialogo internazionale e nel processo ha cambiato la nostra visione dell’arte. Rolf mi ha introdotto alla cultura tedesca in un senso più ampio: per esempio ricordo che andammo all’Opera. Ho visto Ascesa e caduta della città di Mahagonny (Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny), nata dalla collaborazione tra Bertolt Brecht e Kurt Weill, e cantata da Leontyne Price. Ricordo che è stata un’esperienza profondamente emozionante.

LC: In quel momento le occasioni di incontro e confronto tra gli artisti si moltiplicano. Da “Nine at Castelli”, curata da Robert Morris presso il Leo Castelli Warehouse a New York nel dicembre 1968, per arrivare alle grandi mostre europee di fine decennio, “Op Losse Schroeven”, allo Stedeljik Museum di Amsterdam, e “When Attitudes Become Form” alla Kunsthalle di Berna, entrambe tenutesi nel marzo 1969. Szeemann, nel suo diario-cronaca confluito nel catalogo della mostra, ribadisce l’importanza della sua presenza e di quella di Serra in mostra per creare le opere direttamente nello spazio espositivo: “Keith Sonnier insieme a Serra formula le nuove tendenze nel modo più pregnante. Per Serra tutto è forza, per Sonnier un’eleganza giocosa, brillante. Anche per le sue opere, focacce controventate con corde attaccate ai muri, in parte strappate, la sua presenza a Berna è indispensabile”⁸.

KS: Allo Stedelijk Museum ho presentato Fluorescent Room, un’installazione ambientale. In un museo americano non avevo mai realizzato un lavoro così grande e ambizioso. Per “When Attitudes Become Form” invece ho realizzato due interventi site-specific (Mustee e Flocked Wall) e ho esposto alcuni Light Works. La mostra rifletteva le modalità procedurali esplorate dagli artisti in quel momento. Era un ambiente caotico con nuovi lavori realizzati direttamente per la mostra nello spazio espositivo. Ho conosciuto in quell’occasione Lawrence Wiener, Blinky Palermo e Michael Heizer. Ho incontrato anche Joseph Beuys.

LC: Mi soffermerei ora sui suoi rapporti con l’Italia, che in quegli anni vede emergere la generazione dell’Arte povera. Morris invitò Giovanni Anselmo e Gilberto Zorio a partecipare a “Nine at Castelli”, dove anche lei era presente. Chi sono i primi artisti, critici e galleristi italiani che ha conosciuto?

KS: Ricordo principalmente Germano Celant che ho conosciuto in Europa e abbiamo avuto modo di parlare del mio lavoro. Germano era una presenza assidua a New York e conosceva molti degli artisti che lavoravano in quel periodo. Abbiamo avuto occasione di incontrarci più volte. Le mie prime mostre personali in Italia risalgono agli anni Ottanta. Ho esposto a Firenze, presso la Galleria Schema nel 1984 e poi ancora nel 1985 e nel 1989. Successivamente ho lavorato con lo Studio Guenzani a Milano, dove ho tenuto una mostra personale nel 1989; nel 1990 ho esposto alla Galleria Il Ponte di Roma.

LC: Com’è nato il progetto della mostra “Keith Sonnier. Light Works, 1968 to 2017” conclusasi il 19 dicembre alla Galleria Fumagalli di Milano?

KS: Annamaria Maggi e Massimo Zanello mi hanno fatto visita a Bridgehampton nel 2017 su suggerimento del mio gallerista francese, Jean-Gabriel Mitterrand, e da allora abbiano iniziato a lavorare su un progetto espositivo per la loro galleria. Hanno fortemente voluto collaborare con me, durante l’estate sono venuti ai miei opening al Parrish Museum e al DIA / Dan Flavin Art Institute e sono stati di grande supporto al mio lavoro, sebbene il nostro rapporto sia relativamente giovane.

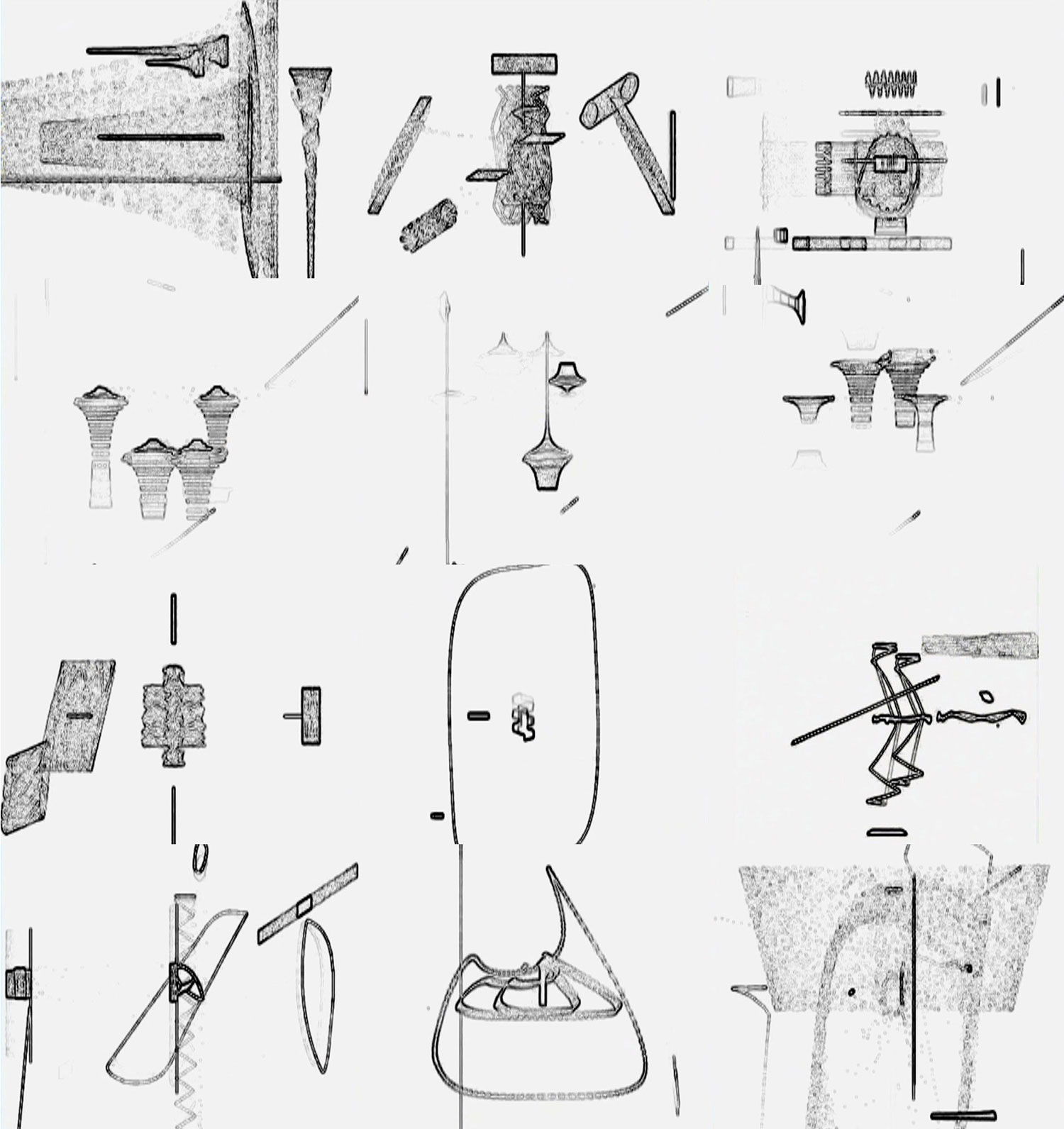

La mostra presenta una serie di Light Works realizzate tra il 1968 to 2017, come Lit Circle Series (1968), Neon Wrapping Incandescent Series (1970) e Sel Series (1978-2003), fino a quelli più recenti, tra i quali Chandelier Series (2006-), Portal Series (2015) e Floating Grid Series (2017). Sono opere che interagiscono con l’architettura circostante, superando l’ordine geometrico e logico delle forme. Nei lavori più recenti, come i Portal Series, il neon è considerato sia architettonicamente che iconograficamente, fungendo da accesso per la comprensione del processo formale. In questo caso il lavoro è ispirato all’allegoria orfica del portale esplorato nelle sue varie manifestazioni storiche e in relazione alle misure del corpo. In mostra sono altresì esposti dei disegni che fanno parte della serie Cat Doucet (1995). Il titolo deriva dal soprannome di un leggendario sceriffo della parrocchia di Saint Laundry, contemporaneo di mio padre, che per la sua campagna di rielezione del 1952 viaggiò in una station wagon con quattro grandi altoparlanti montati sul tetto dell’auto insieme a una figura ritagliata di un gatto con un sorriso da cartone animato e una lunga coda ricurva.