Gli autori ci raccontano una nuova possibile storia della pittura italiana in un viaggio-manifesto in tre capitoli. Un feuilleton pittorico e appassionato, alla scoperta di territori conosciuti quanto inesplorati.

PAROLE SU MURI BIANCHI: ALFABETI PITTORICI

Nel 1958, lo stesso anno in cui Franz Kline e Salvatore Scarpitta espongono alla Galleria La Tartaruga di Roma, Plinio De Martiis presenta anche la mostra di un pittore americano che, da appena un anno, aveva eletto l’Italia come sua patria pittorica, oltre che biografica: Cy Twombly. “Chi non ha lasciato un segno sul muro, inarrestabile impulso di tracciare un segno, di fare un gesto, puro gesto sul puro muro bianco?”1 si chiede, nella presentazione, Palma Bucarelli, allora direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna a Roma. Certamente Twombly opera ancora nel contesto della pittura informale, ma si potrebbe dire che se quest’ultima gridava, la pittura di Twombly tace, è reticente. Non si può più parlare di violenza del gesto, di casualità della forma o di materia in azione: anche se abbiamo a che fare con macchie, sgocciolature e sbavature… questi gesti, forme e materie si traducono sulla tela in scrittura pura, in equilibrata trama di segni sottili ormai refrattari all’automatismo surrealista e al furore di quella matrice filosofica neoplatonica europea che, negli USA, si era declinata come action paiting, “pittura di azione”. Il furore, se c’è ancora, è propriamente un furor divinus. Il primo viaggio di Twombly in Italia inizia con Robert Rauschenberg, nel 1952. Ma se il secondo tornerà negli Stati Uniti sviluppando la sua ricerca New-Dada, il primo si trasferirà definitivamente a Roma: “Con il trasferimento di Twombly a Roma nel 1957, tutta la cultura mediterranea – i suoi miti, la sua storia, la sua arte, i suoi poeti, pittori e scultori – acquisì una costante crescita, cambiamento e approfondimento, significativi per la sua vita e il suo lavoro” (Kaharina Schmidt).

Nicola Del Roscio riferisce, del resto, di aver sentito la madre dell’artista raccontare che, da bambino, Cy ripeteva sempre: “Da grande andrò a Roma!”. E di “effetto-Mediterraneo” ha parlato Roland Barthes: non inteso come un’oscura spinta dionisiaca, ma come l’aereo soffio di un dio apollineo che guida l’artista e che sembra rispondere alla divina aspirazione alla bellezza classica: l’ispirazione è “la felicità del caso”, scrive in questo senso Barthes, proponendo per Twombly la nozione di intervallo, il Ma giapponese… “Il Ma giapponese, è in fondo il Rarus latino, ed è l’arte di Twombly”. “Bellezza che cade” la definirà Giorgio Agamben, paragonandola alla scrittura del poeta Friedrich Hoelderlin “quando la parola, come arrestata a metà del suo slancio, mostra per un attimo non ciò che dice, ma se stessa. È il punto della de-creazione, quando l’artista nella sua maniera suprema non crea più, ma de-crea – l’attimo messianico e senza possibile titolo in cui l’arte sta miracolosamente ferma, quasi attonita: ad ogni istante caduta e risorta”. I segni si rarefanno disponendosi come una scrittura misteriosofica sulla tela, che si trasforma in una superficie sensibile dove il vuoto (l’assenza di materia pittorica) si fonde con i punti di maggiore intensità e aggregazione cromatica, assumendo un’ imprevedibile rilevanza. Il primo quadro dipinto da Twombly a Roma, nell’estate del 1957, è Olympia: la rarefatta rete di linee si presenta in quanto tale, “Ogni linea è quindi l’esperienza reale con la sua storia unica. Non illustra nulla; è la percezione della sua realizzazione” (Twombly). E non è individuabile di per sé, ma nell’insieme dell’opera: Barthes parlerà di “avvenimenti scritti”, presentati con un grafismo “un po’ infantile, irregolare, goffo; niente a che vedere con la tipografia dell’arte concettuale”.

Il segno pittorico attraversa infatti il confine della leggibilità narrativa della scrittura, così come la logica della tautologia concettuale, per farsi labile lettura della realtà pittorica in quanto tale, come nota Manfred de la Motte: “Twombly utilizza un qualche testo? Certamente, ma difficilmente quest’ultimo ha qualcosa in comune con un testo, oltre al nome. Non c’è consenso precedente su 26 lettere, nessuna calligrafia fatale, il poème-object, quella quasi sempre imperfetta permeazione di pittura e letteratura; non ci sono ornamenti decorativi dei soliti disegni astratti. Eppure è un testo, è comunque una trascrizione, se non un mero psicogramma che detta il comando: Leggi! Ma non c’è nulla di significativo da leggere qui: è l’auto-presentazione della lettera e la chiamata a farlo. Il tema in Twombly è la lettura, non la leggibilità”. E anche la materia si mette a nudo: la grafite, il pastello, l’olio mostrano se stessi senza rimandare ad altro, se non alla propria presenza intrinseca, immersa in un costante, oggettivo, e per questo pacificante flusso metamorfico. Maldestra ma auto-rivelata scrittura di segni che assume la coerenza rituale di un pensiero “plastico” (Barthes) e l’evocazione di un linguaggio poetico, o musicale: se le parole pittoriche di Twombly sembrano scritte “nel vento e nell’acqua” (per riprendere l’immagine di un poeta amato dal pittore, Catullo), del resto per Del Roscio i migliori interpreti dell’opera di Twombly sono stati proprio alcuni poeti innamorati della pittura, Emilio Villa e Cesare Vivaldi, nei primi anni romani, ma anche de la Motte e Demosthenes Davvetas. Villa scriveva: “cy è il/talento bianco… in alfabeto/tra sillabico e ideografico… lembi di fonetica bianca sotto il tempo… nell’elogio segreto della/iterazione e della pausa”… un alfabeto intrinseco allo spazio-tempo dell’opera, reso plastico dalla poeticità e dalla musicalità della sua evocativa scrittura pittorica.

Nel 1958 Gastone Novelli è autore del libro d’artista Scritto sul muro che contiene ventisei litografie, una per ogni lettera dell’alfabeto: “questo potrebbe essere un alfabeto scritto su ventisei pezzi di muro, oppure potrebbero essere ventisei pezzi di muro con sopra scritte delle cose, in ogni caso questa è una cosa fatta, non indispensabile… queste pagine saranno scritte nel segno dell’anti-nozione, non si potranno né guardare né leggere per abitudine, le parole che vi saranno segnate nascono da sole e così le macchie ed i graffi che vi si andranno raggrumando… scritto con un alfabeto ancora da inventare… questo procedere nello sforzo di non sapere nulla ci porterà a degli atti sicuri, forse alla creazione di un mondo di nuovo possibile, scavato con fatica nel cervello e non spiattellato dalla conoscenza… bisogna concretare una nuova realtà”. In nome di questa pittura monocroma screziata di scrittura segnica – ritrovata sulla realtà concreta di muri solcati dalla consistenza di nuovi alfabeti, con il loro sapere plurale e multiforme che spetta al pittore decrittare – nel 1960 Novelli scriverà che la pittura stessa sta acquisendo la “fisionomia di un linguaggio nuovo, più complesso e più umano”.

CONTRO LA MIMESI. PITTURA OGGETTUALE, AMBIENTALE E PERFORMATIVA

Più che alla dimensione critica della malintesa pittura “Pop” italiana, è all’analoga ricerca di quella verità tanto storica quanto mitopoietica che si deposita sul muro urbano che appartengono anche le tele con lettere e cifre composte da Jannis Kounellis fra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta. Kounellis – trasferitosi dal Pireo a Roma, dove, come Pascali, è allievo di Toti Scialoja – si è sempre definito un “pittore” e continuerà a dipingere anche quando, contribuendo a definire l’etica e l’estetica dell’Arte povera, non utilizzerà più esclusivamente la materialità letterale della pittura. Per Kounellis la pittura – che a partire dalla fisicità materica di Burri imprime sul grado zero della pittura monocroma segni testuali che si fanno annuncio di una ricostruzione dell’immagine – non è infatti rappresentazione ma presentazione, oggettività e immanenza dei corpi e degli oggetti, sottratti alla limitante funzione mimetica del dipinto a parete. Ne sono esempi epifanici Senza titolo (Giallo) del 1965, un dipinto sulla cui superficie grigio-argentea campeggia, in lettere rosse, la scritta “Giallo” (vera e propria dichiarazione di una pittura anti-naturalistica o, meglio, protesa alla ricerca di una sua propria natura) o dieci anni dopo Senza titolo (Tragedia civile), un muro ricoperto di foglia d’oro davanti a cui compaiono indumenti neri appesi a un attaccapanni (indiretto autoritratto dell’artista composto intorno alle proprie spoglie, ambiente pittorico fra bi- e tri-dimensione e il più bel fondo oro della pittura italiana contemporanea). Il nesso fra opera e ambiente è spesso sancito da un’azione di matrice performativa. Dopo aver esposto nel 1971, accanto a un violoncellista, un dipinto blu con delle note in nero, anche Da inventare sul posto, presentata nel 1972 a Documenta 5, è un’opera composta da un duplice atto, pittorico e performativo: una ballerina improvvisa passi di danza sulle note della tarantella dal Pulcinella (1920) di Igor Stravinsky, suonate dal vivo da un violinista, in modo che entrambi, violinista e ballerina, si configurino come l’estensione nella realtà tridimensionale di un dipinto astratto alle loro spalle, sul cui sfondo rosa è riportato in nero un passaggio della partitura originale (o viceversa, come se i loro corpi vivi e in azione fossero inclusi nella campitura pittorica).

E come le “onde” ingrandite dei timbri postali diventano delle vere e proprie pitture di marine (secondo la testimonianza di De Martiis), il pappagallo vivo che l’artista espone nel 1967 assume come sfondo una lastra di ferro di 100×70 cm, la dimensione classica di un foglio da disegno. Su cui, però, invece di essere dipinto illusivamente, il pappagallo (variopinto, come la tavolozza di un pittore) è appollaiato dal vero: natura viva invece che natura morta. Come sarà anche in un’altra opera del 1967, un giardino all’italiana con al centro, attaccate con bottoni automatici, le sagome di tre rose bianche e, al posto della cornice, una teoria di gabbiette contenenti decine di uccelli cinguettanti. O, sempre nello stesso anno, come nella Margherita di fuoco, un fiore con petali di metallo da cui fuoriesce una fiamma: “Il fuoco per me equivale al pappagallo… ma nessuno dei due… avrebbe avuto senso senza il loro supporto di ferro. Sono vivi, reali, ma sono soprattutto segni di un’immagine costruita su supporto e in fin dei conti per me sono entrambi pittura” (Kounellis). È l’energia di tutte queste presenze vive a contrapporre l’opera di Kounellis (e degli artisti dell’Arte povera) alla Pop art, mentre, al contrario della Minimal art, le lastre di ferro hanno sempre le misure di letti, tavoli, porte, oggetti commisurati all’essere umano, impregnati di tensione antropologica. La pittura, con tutte queste sue componenti e riferimenti, si rende presente e contemporanea nello spazio-tempo dell’osservatore. Andrebbe del resto ricordato che Kounellis considera le lettere e i numeri delle sue prime tele per la loro consistenza materiale (analoghi alle pietre con le quali in Grecia i contadini segnano i confini) e sonora: tanto è vero che nelle prime presentazioni in studio, quelle lettere l’artista… le cantava/recitava/salmodiava.

Kounellis è stato l’aedo omerico della pittura italiana, colui che ne ha non solo raccontato ma reso reali le gesta! E, citando proprio Kounellis, Fabio Mauri (artista che esplora l’essenza del bene e del male, e forse per questo fin da bambino è innamorato della pittura di Caravaggio) dichiara che la performatività è di per sé pittura. Scrive Mauri: “Il mio non era un monocromo ‘dipinto’, facevo un ‘oggetto’, uno schermo. Era potenzialmente carico e denso di mondo e di immagini. A volte, mettevo le targhe delle macchine sotto gli schermi; a volte, delle sorte di tasche”, ovvero della tasche di cinema, quindi di matrici narrative e performative, e precisa che, “rispetto al teatro, la performance è un rito chiuso. C’è un senso occulto. È un ‘mistero’. Il pubblico assiste da fuori. Il teatro, invece, è sociale, è per un pubblico che ha pagato un biglietto, detiene un diritto, deve essere convinto e quasi battuto da ciò che avviene in scena. La performance viene fuori dalla pittura, come ne viene fuori… il violoncello di Kounellis. Se togli la tela di Kounellis, la ballerina è in sé un oggetto. Nelle mie performance la persona è uno schermo… Per me la performance è una logica evoluzione del quadro. È un collage con oggetti viventi, uomini o animali”. In conclusione, afferma Mauri: “In principio era il quadro, che si scopre collage, si fa attivo; il quadro animato produce il corpo; il corpo produce l’azione”.

Oltre che “campo”, “filtro”, “muro”, “schermo” o “velo”, il monocromo in Italia è stato quindi anche una “pagina” – intesa come trattamento o sceneggiatura, o pensando ai dipinti di Elisa Montessori come scrittura dell’immagine, o alle opere di Laura Grisi come teatralizzazione, messa in scena dell’artificiale e della finzione quali reazioni all’esperienza de-personalizzata del mondo.

La mimesi vi può essere quindi performativamente tradotta in realtà dall’azione del soggetto o dalla presenza dell’oggetto, che interagiscono con la tela. Nella sua relazione con la concettualità e al contempo la concretezza dei colori – il giallo, il blu oltremare, il blu di Prussia, ma primo fra tutti il nero del legno combusto e il bianco del pigmento pittorico, del sale e del ghiaccio, procedendo poi dal bianco assoluto delle opere degli anni Sessanta e Settanta che si richiamano ai monocromi di Kazimir Malevič a quello tonale e impressionistico degli ultimi monocromi-haiku – anche Pier Paolo Calzolari sfida nei suoi dipinti il limite della mimesi, spingendo ogni colore a rivelarsi oggettivamente in tutte le sue potenzialità espressive. A proposito del dipinto-azione del 1979, in cui un mangiafuoco sputa una fiamma al centro di un grande monocromo rosso, l’artista ha dichiarato: “in Mangiafuoco il mio scopo era stato fare in modo che la fiamma viva non rendesse in alcun modo secondario il rosso dipinto sulla tela.

Per ottenere questo risultato mi sono servito di alcuni “sotterfugi” pittorici: il primo strato di pittura, il fondo, è in realtà un blu di Prussia, coperto da cinque strati di rosso, ognuno di diverso impasto. In questo modo il cromatismo brillante della fiamma si scontra con quello freddo, cadmio, della tela che vi soggiace”. Come dipingere, del resto, il colore del fuoco se non con una molteplicità policroma che restituisca l’energia di una semplice fiamma viva? Nello stesso modo, come mettere in questione la convenzione astratta con cui si usa il colore giallo per dipingere la luce se non con un monocromo giallo in cui incorniciare una finestra reale, che imbeve il giallo dipinto della luce del giorno che lo circonda (Finestra, 1978)? Per questo nelle opere pittoriche, performative e ambientali di Calzolari l’astrazione non ha mai escluso la figurazione (fino al capriccio della fantasticheria barocca), o l’oggettività della materia naturale la sua traslazione metaforica nella materia-colore, o la concretezza di brocche, panni, gherigli di noce, gusci e uova il loro portato simbolico. Pratiche come quelle di Calzolari e di Kounellis dimostrano quanto poco sia plausibile pensare che le ricerche artistiche afferenti all’Arte povera si siano disinteressate all’ermeneutica della pittura: una pittura che invece arriva, nel loro caso, addirittura a competere con il reale in cui è immersa.

DIPINGERE OLTRE LO SPECCHIO

“L’arte rinascimentale è la base dell’evoluzione di tutto il mio lavoro. Ho veramente avuto una rivelazione di fronte alla Flagellazione di Piero della Francesca. All’epoca c’era il conflitto tra astrazione e figurazione. Era la grande discussione, il grande dibattito del momento. Ma di fronte a tale dipinto compresi che Piero della Francesca era sia astratto che figurativo. Compresi che il problema era tutt’altro, o perlomeno che non era posto chiaramente. Sentii allora che questo dipinto mi offriva una grande soluzione”. Negli anni Sessanta Michelangelo Pistoletto procede dagli Autoritratti ai Quadri specchianti agli Oggetti in meno assecondando anch’egli una strenua battaglia contro la mimesi pittorica, alla ricerca di uno strumento alternativo, che unisse astratto e figurativo quanto pratico e teorico, e che introducesse la dimensione del tempo nello spazio dell’opera così come quella dell’alterità dello spettatore nel suo contatto con l’individualità dell’autore. Le sue prime opere sono dipinti in cui, su uno sfondo prima materico e poi sempre più uniforme, l’artista ritrae se stesso, passando progressivamente dal viso al corpo, sempre in dimensioni reali.

A essere determinante è la superficie monocroma degli sfondi oro o neri – “automatici ed inespressivi, fondi decorativi anonimi, e da questa anonimità del fondo mi aspettavo di veder accadere qualcosa” – e la loro relazione con il soggetto ritratto. Ciò che accadrà, e che l’artista indagherà, è la rivelazione delle potenzialità rappresentative di questa relazione, fino a giungere all’utilizzo di lastre monocrome di acciaio inox lucidate a specchio, sulle quali saranno applicati dei ricalchi fotografici realizzati a punta di pennello su carta velina (sostituita, dal 1971, con la serigrafia). Mostrate per la prima volta alla Galleria Galatea di Torino nel 1963, queste opere, collocate lungo la linea del pavimento a differenza di un quadro normale, permettono a Pistoletto e all’osservatore di entrare nell’opera, includendo la variabile del tempo e dello spazio nel discrimine che si determina fra l’immagine pittorica fissa e la virtualità dell’ambiente circostante rispecchiato sulla lastra, entrambi in dimensioni reali. Di fare insomma del dipinto specchiante “l’autoritratto del mondo”, l’evocazione di polarità portate in dialogo quali statico/dinamico, superficie/profondità, assoluto/relativo. E, nell’ambito del grande malinteso della “Pop” italiana, Pistoletto reagì all’ammirazione della gallerista Ileana Sonnabend verso i Quadri specchianti con un gran rifiuto.

È noto che Sonnabend, grande stratega con Leo Castelli della Pop art internazionale, volesse aprire una galleria a Roma con De Martiis, il quale declinò temendo un’operazione di colonizzazione. Sarà la Biennale di Venezia del 1964, con il Gran Premio a Rauschenberg e i quadri trasportati a spalla dai marine, a concretizzare i timori di De Martiis e Pistoletto. Alla riconoscibilità stilistica pretesa dalla semplificazione Pop, e quindi alla richiesta di produrre solo e sempre quadri specchianti, Pistoletto decise infatti di reagire accogliendo nella polisemia dello specchio la polisemia dell’opera e del suo autore: questa la genesi degli Oggetti in meno, opere che avrebbero potuto essere concepite e realizzate da molteplici artisti differenti, conducendoci oltre lo specchio. Anche in questo senso, come abbiamo dichiarato nella Parte prima di questo testo manifesto (Flash Art, no 343, Marzo–Aprile 2019), non esiste nella pittura italiana un codice consapevole, ma una grande consapevolezza sì: questo e analoghi rifiuti, senza mai assumere connotazioni nazionaliste estranee alla molteplice verità dell’opera, hanno semplicemente rivendicato le proprie radici: se Pistoletto ha definito l’Arte povera “radicale”, è nel senso che essa tende appunto a mettere “radici”. Un quadro specchiante non può quindi essere un codice chiuso e definito a priori, al massimo è una consapevole quanto multiforme, relativa quanto radicale opera aperta (Umberto Eco)…

IL PENSIERO DELLA PITTURA

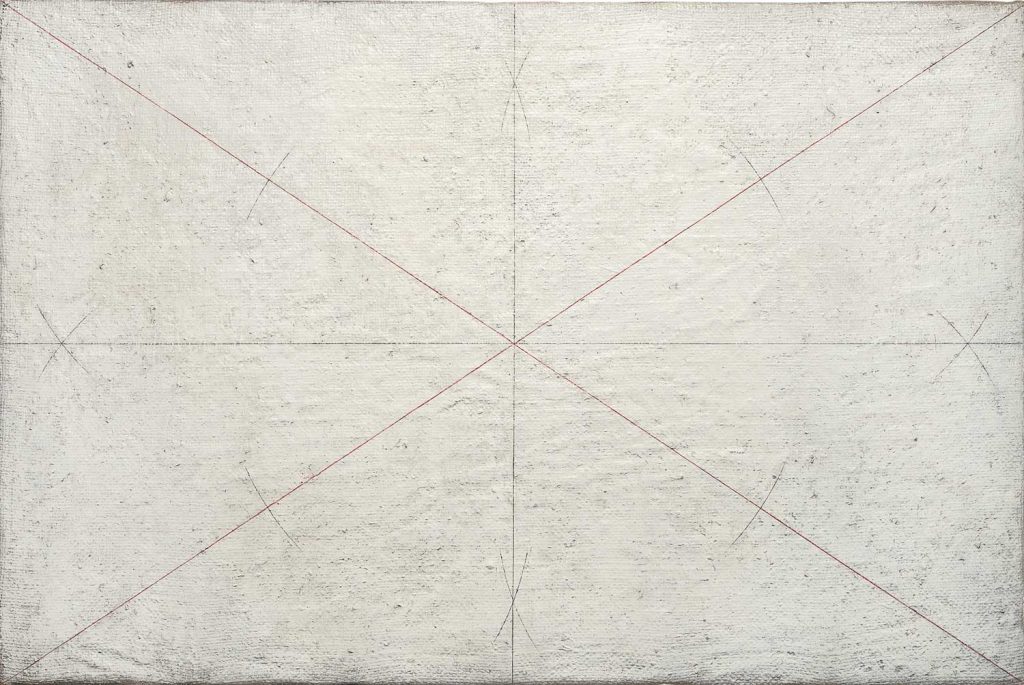

Le opere di Giulio Paolini rappresentano un ininterrotto discorso sull’arte, sui suoi stili, icone e strumenti, un’arte che, come se colmasse la distanza fra un’opera e un’altra, pre-esiste all’esistenza e prescinde dalla presenza dell’autore stesso. Nella prefazione al libro d’artista Idem (1975) Italo Calvino dichiarava, riferendosi a Paolini come “il pittore” e a se stesso come “lo scrittore”: “Le opere che espone il pittore non sono dei veri e propri quadri: sono momenti del rapporto tra chi fa il quadro, chi guarda il quadro e quell’oggetto materiale che è il quadro. Lo spazio che occupano queste opere è soprattutto uno spazio mentale, eppure esse ostentano le materie prime di cui sono composte, tela, legno, carta, colori di produzione industriale, articoli che si comprano nei negozi di forniture per pittori; prendono posto nello spazio visibile, occupano lo spazio che altrimenti sarebbe occupato da un quadro, e non vogliono far pensare ad altra cosa che ai quadri. Non è il rapporto dell’io col mondo che queste opere cercano di fissare: è un rapporto che si stabilisce indipendentemente dall’io e indipendentemente dal mondo”. E continua: “Da un’opera all’altra il pittore continua un unico discorso, non comunicativo né espressivo, perché non pretende di comunicare qualcosa che è fuori né di esprimere qualcosa che ha dentro, ma comunque un discorso coerente e in continuo svolgimento. Lo scrittore guarda il mondo del pittore, spoglio e senza ombre, fatto solo di enunciati affermativi”…, poiché “la pittura per lui equivale alla storia della pittura, e in questa storia egli privilegia alcuni momenti in cui la trasparenza dello sguardo si direbbe nasca dalla trasparenza della mente: Vermeer, Poussin, Lotto, David… Angelico, Raffaello, Bronzino, Velázquez, Watteau, fino a Cézanne e a Rousseau, fino a Picabia e Duchamp”. Per concludere: “Dopo un lungo giro il pittore torna alla tela da cui era partito, la squadratura geometrica messa tra parentesi, il quadro che contiene tutti i quadri [Disegno geometrico, ma anche Disegno di una lettera, la lettera “A”, 1960]. La pittura è totalità a cui nulla si può aggiungere e insieme potenzialità che implica tutto il dipingibile. Le fotografie di questa tela squadrata potranno riempire il catalogo d’una pinacoteca immaginaria, ripetute identiche ogni volta col nome d’un pittore inventato, con titoli di quadri possibili o impossibili che basta aguzzare lo sguardo per vedere. Lo scrittore guardandole già riesce a leggere gli incipit d’innumerevoli volumi, la biblioteca d’apocrifi che vorrebbe scrivere”.

Ogni dipinto sarà quindi, nelle parole di Paolini stesso, “una proposizione, oppure una memoria di figure passate. Coglie una porzione, il quadro in questione, ma proietta lo spazio e quindi anche il tempo immaginabile al di fuori di esso”: eterno ritorno alla originale, basica, liminare squadratura di un foglio o di una tela, spazio-tempo di tutta la pittura passata, presente e futura, reale o solo immaginabile… dato che “un’opera, per essere autentica, deve dimenticare il suo autore”, appartenere al silenzio pensoso, all’incrocio delle linee e alla fuga prospettica, alla temporalità sinottica della storia dell’arte. Memoria immemore lontanissima tanto dall’azzeramento minimalista quanto dalle pratiche a venire della citazione e dell’appropriazione. “In Paolini già la tela grezza, prelevata per essere dipinta, appena squadrata è già pittura, nel suo essere ancora ‘prima’ del dipingere. La scelta di essa, nella vita di un uomo, vuol dire la scelta di un comportamento futuro che sottende una responsabilità enorme. Di qui il fermarsi ad uno stadio che non è ancora pittura, quindi il vero punto zero” (Germano Celant). Di qui tutte le opere dell’artista che conseguono assumendo come loro campo di indagine l”’energia del linguaggio ancora allo stato potenziale” e decifrando “il linguaggio visuale come limite iniziale del possibile”. Per questo, anche nell’ambito dell’evoluzione del monocromo in Italia a partire dagli anni Sessanta, queste opere rappresentano, afferma ancora Celant, “il primo capitolo di un codice ancora da studiare, un codice che nella sua stesura esige l’oggettivazione del processo di concatenazione della logica operativa”, genesi di una pittura che è al contempo, e sempre, un “prima”, ma anche un dopo, “della pittura”.

Un discorso praticato, un’investigazione agita sulla pittura, intesa anche da Carlo Alfano come un “teatro filosofico” (Angelo Trimarco): nella ritmica dei segni bianchi su fondo nero dei Frammenti di un autoritratto anonimo (1969-1975), nella coalizione strutturante fra lumeggiatura e ombreggiatura di ascendenza caravaggesca (Eco o Dalla vocazione al giocatore, 1976), fino al progressivo rivelarsi della tela in quanto tale, in quanto partizione dello spazio-tempo pittorico, prodromo della variazione figurale successiva dell’autore.

E, pur se dipingendo raramente un vero e proprio quadro, anche Vettor Pisani – le cui prime opere manifestano un richiamo esplicito alla Metafisica – è autore negli anni Settanta di un’arte come “pensiero” in azione: in tutte le sue opere storia dell’arte ma anche politica, psicoanalisi, cultura popolare, cronaca quotidiana, filosofie ermetiche, simboli massonici, riti alchemici e dottrina rosacrociana si sovrappongono inestricabilmente fra loro, spesso in modi dissonanti, eppure sempre paradossalmente coerenti nel creare un senso e un mondo propri: quel tertium che per Pisani è l’opera d’arte, spazio-tempo auto-riflessivo in cui l’arte può essere concepita al contempo come atto di investigazione e come impulso visionario, come “arte-critica” che si nutre, cita, commenta, riflette e “colpisce l’arte, servendosi dell’arte”, come scriveva Maurizio Calvesi. Forse per questo una posizione come quella di Pisani sarà messa in crisi, alla fine del decennio, dal “ritorno alla pittura” – se inteso come operazione meramente citazionista e manuale, come pittura senza pensiero. Su un registro di giocosa auto-analisi anche Aldo Mondino ha interpretato la pittura come variazione concettuale sul tema dei suoi stili, materiali e riferimenti, tanto previsti quanto imprevisti, procedendo dai dipinti degli esordi (1961) ai Quadri a quadretti e alle Bilance, alle tele da cui fuoriescono palloncini, all’utilizzo di materiali non pittorici come aringhe affumicate e zollette di zucchero, o pittoricamente reinventati come, a partire dagli anni Ottanta, saranno l’Eraclit (Tappeti) o il linoleum (Dervisci o Ebrei). Mondino può, recita il titolo, consapevolmente auto-ironico, di una sua opera del 1965…

Ma è forse l’esperimento biunivoco di Cesare Tacchi che sembra ricongiungere due decenni, nel nome prima della sparizione e dopo della riapparizione della pittura: se, nell’ambito del Teatro delle Mostre, il 18 maggio 1968, Tacchi aveva decretato e attuato la sua Cancellazione d’artista, l’artista procede poi dall’afasia concettuale all’epifania pittorico-fotografico-performativa del decennio seguente con due opere-azioni del 1972: Painting – fotografato da Elisabetta Catalano (autrice di scatti che completano l’atto performativo di molti artisti italiani, rappresentando vere e proprie performance fotografiche) – rappresenta l’azione uguale e contraria rispetto a quella del 1968, mentre in Il rito, che viene celebrato agli Incontri Internazionali d’Arte di Roma, anche lo spazio espositivo è riconsacrato dall’artista, semplicemente… baciandolo.

D’APRES E TABLEAUX VIVANTS: FRA PITTURA E FOTOGRAFIA

Ritornando alla matrice performativa della pratica pittorica in Italia, in una sezione della mostra “Ennesima. Una mostra di sette mostre sull’arte italiana” (2015-16) – fra i più articolati tentativi di rivisitazione degli stereotipi critici e storiografici sull’arte italiana, ispirato al titolo di un’opera di Paolini del 1973 che coincide con gli appunti per la descrizione di sette tele datate 1973 – Vincenzo De Bellis individua quale tradizione identitaria italiana quella del tableau vivant, inteso come sintesi performativa fra rappresentazione e realtà. È in questo contesto che possono essere compresi l’utilizzo di prelievi fotografici da altri dipinti nella realizzazione dei quadri non/mai dipinti dal “pittore” Paolini, o le opere di Luigi Ontani, con i suoi tableaux vivants fotografici, ma incorniciati come veri e propri dipinti. Nell’interstizio fra la pittura e l’immagine meccanica, della fotografia ma anche del cinema, agisce anche un artista come Paolo Gioli, esponente di quel “Combattimento per un’immagine fra fotografi e pittori” che fu il titolo di una storica mostra alla Galleria d’Arte Moderna di Torino (1973) a cura di Luigi Carluccio e Daniela Palazzoli.

Ma a rappresentare un passaggio esemplare è la posizione di Salvo che – recuperando l’intuizione dei suoi Autoritratti benedicenti del 1968-69, dei dodici Autoritratti esposti nel 1970 alla galleria di Gian Enzo Sperone e in cui utilizza il fotomontaggio, e del suo primo d’après fotografico, Autoritratto come Raffaello (1970) – riplasma formalmente la sua precedente ricerca di ascendenza concettuale sull’identità dell’artista e dell’opera e, all’inizio degli anni Settanta, torna a dipingere. I suoi d’après sono opere ancora concettuali, in quanto citazioni semplificate e quasi essenzializzate, ma anche fra i più bei dipinti italiani di un decennio in transizione, quali San Martino e il povero (1973) esposto alla mostra Projekt ‘74: non alla Kunsthalle di Colonia, sede della mostra, ma per scelta dell’artista al Wallraf-Richartz-Museum, per coesistere con i capolavori, uno per secolo, dei pittori da lui selezionati (come oggi farebbe Francesco Vezzoli?), quali Simone Martini, Lucas Cranach il Vecchio, Rembrandt e Cézanne. Nello stesso anno Salvo partecipa prima allo Studio Marconi di Milano a una mostra collettiva dal titolo paradigmatico, derivato da Gilles Deleuze, “La ripetizione differente”, a cura di Renato Barilli, e poi presenta presso lo Studio Toselli un dipinto di grandi dimensioni (oltre 7 metri), il Trionfo di San Giorgio (da Carpaccio). Opere che – nel loro richiamo al Quattrocento e Cinquecento italiani, da Cosmè Tura a Raffaello – anticipano una ricerca esclusivamente pittorica in cui continuerà ad agire una seminale pratica della citazione che non ripete ma ricrea il soggetto rappresentato, o meglio le sue matrici antropologiche, quella delle Italie, delle Sicilie e dei paesaggi, anzi, delle idee platoniche del “paesaggio italiano” e mediterraneo, che seguiranno, a partire dal 1976. Una memoria che non è mai coazione a ripetere, ma corrisponde a una concatenazione di citazioni libere, a una reinvenzione anche linguistica della pittura. E non va in questo caso sottovalutata la relazione di amicizia e confronto fra due artisti quali Salvo e Boetti (che fino al 1971 condivideranno anche lo studio), preannuncio del rapporto di Boetti con uno dei maggiori artisti della Transavanguardia, Francesco Clemente, come racconteremo nel prossimo capitolo.