In questo terzo capitolo si conclude il testo manifesto in cui Laura Cherubini e Andrea Viliani hanno raccontato su Flash Art, a partire da una citazione di Gino De Dominicis, una nuova possibile storia della pittura italiana dal 1959 al 1979.

PITTURA CONCETTUALE: SOTTO LA COSTELLAZIONE DEL LEONE

Come in autori quali Giulio Paolini o Salvo anche la pittura di Carlo Maria Mariani rappresenta, dall’inizio degli anni Settanta, un caso esemplare di quanto ascendenza concettuale e “ritorno alla pittura” non andrebbero raccontati in antitesi, nella nostra storia, ma in sintesi. “Pictor Philosophus” (Italo Mussa) o per sua stessa definizione “Pittore come storico dell’arte”, Mariani non opera mai una copia ma sempre un’integrazione, interpreta non cita, la sua pratica si basa sul lavoro di ricerca (in biblioteche e archivi) non sulla replica dell’originale (nei musei), e quindi sulla teoria (da Johann Joachim Winckelmann a Karl Philipp Moritz a Anton Raphael Mengs) piuttosto che sulla manualità del dipingere. “Io non sono un pittore, io non sono l’artista: io sono l’opus”, dichiara. La concezione del tempo e la rappresentazione dei temi di morte e reincarnazione si distinguono radicalmente in Mariani – che già dal 1971 inizia a progettare azioni e installazioni di matrice pittorica – sia dall’esperienza iperrealista americana (“la quale ‘risolve’ i problemi, mentre le mie finalità sono quelle di porli”) sia dalle successive pratiche della citazione anacronistica e appropriazionista emerse alla fine degli anni Settanta. A partire dal 1973 la pittura di Mariani, mimando la fotografia, inizia a delineare un “vero più vero del vero”, una Iper/ri/cognizione, che è il titolo della mostra personale alla galleria Seconda Scala di Roma in cui, dopo tre sale con quadri a parete, nella quarta sala, un uomo pesta in un mortaio un cranio d’ariete e uno umano: un agire performativo basato su un rapporto di rituale reciprocità tra opera e comportamento che riapparirà nel 1977 alla Galleria Gian Enzo Sperone di Roma, in cui due attrici impersonano due poetesse dell’Arcadia. E nel 1974, in Iper/ri/cognizione 2, l’artista, utilizzando frammenti ossei e ceramici da lui ritrovati tra i ruderi di una rocca medievale, aveva perfezionato il ricorso alla fotografia come base-modello di un procedimento pittorico ricognitivo e integrativo. Dipingere un’immagine significa, per Mariani, riattualizzarla o addirittura renderla possibile per la prima volta, praticarne la ricognizione, completandola o perfezionandola: come nella processione dal suo studio alla Chiesa di S. Agostino a Roma per far rivivere la Madonna dei Pellegrini di Caravaggio, o la riscoperta della tomba di Mengs nella scuola elementare dove ha studiato, o della casa di Angelica Kauffmann. Rendere concreto ciò che è scritto nel documento d’archivio significa realizzare quindi un’opera sempre originale: “Io lavoro mediante ‘documenti’ storici precisi (spesso inediti), alla ricerca delle idee estetiche di un personaggio vissuto. Il documento, quindi, non la citazione iconografica, è il mio ‘pre-testo’ iconografico. È su di esso che compio lo ‘strappo’ che poi mi consente di dipingere l’opera come opera originale, nel mio (?) stile neoclassico”. Ed è in questo senso che, mettendo in atto la dichiarazione di Winckelmann per la quale la testa del San Michele Arcangelo di Guido Reni sarebbe stata idealmente più bella se dipinta da Mengs, Mariani la dipinge in quello stile, identificandosi con un’opera inesistente, solo raccontata, e quindi solo immaginabile. Analogamente, nel 1976, accosta il frontespizio di un libro di Winckelmann a un disegno di panneggio, o dipinge un San Gerolamo di Leonardo alla maniera della Kauffmann, che ne era stata la proprietaria. Acme e amplificazione di una pratica del Plagio avviata da Michelangelo Pistoletto e Vettor Pisani all’inizio degli anni Settanta, La costellazione del Leone (segno zodiacale dell’artista e ri-creazione del Parnaso sia di Mengs che di Raffaello) è forse il più bel ritratto di gruppo dei due decenni di “pittura italiana” che stiamo raccontando. L’opera fu esposta per la prima volta nel 1981 alla galleria Sperone (la stessa che aveva ospitato un capitolo del Plagio e dove, poco dopo, sarà esposto anche il dipinto di Gino De Dominicis che ha dato avvio e su cui si sta per concludere questa nostra storia). Accanto alla tela e al suo cartone preparatorio Mariani aveva posto un testo dattiloscritto che svelava “in modo non scevro d’ironia” gli ideali stilistici di ciascun artista contemporaneo raffigurato (senza nominarlo) e, nel rivelatorio incipit, anch’esso composto nello stile di una fittizia missiva ottocentesca, l’opera si auto-dichiarava come “Grande intrapresa per la gloria e la felicità della patria. Tragedie moderne, ovvero aneddoti raccolti da ciò che vedesi in Roma nel 1980, dopo il ritorno alla pittura e all’antico”…

PITTURA CHE HA BISOGNO DI ARIA E DI VENTO: UNA QUADRERIA ANALITICA?

Già a partire dagli anni Sessanta le superfici bianche di tele o fogli da disegno di Gianfranco Baruchello sono solcati da frammenti miniaturizzati composti da segni, scritte, immagini e simboli che costituiscono, al di là di ogni classificazione, una sorta di ininterrotto libro di appunti “extra-mediale” (Enrico Crispolti), annotazioni fra arte, cinema, fotografia, letteratura, critica che, pur interpretabili come allegorie sull’universo della moderna civiltà di massa, appaiono al contempo protese verso una dimensione mentale, micro-universi di conoscenza al contempo oggettiva e immaginifica.

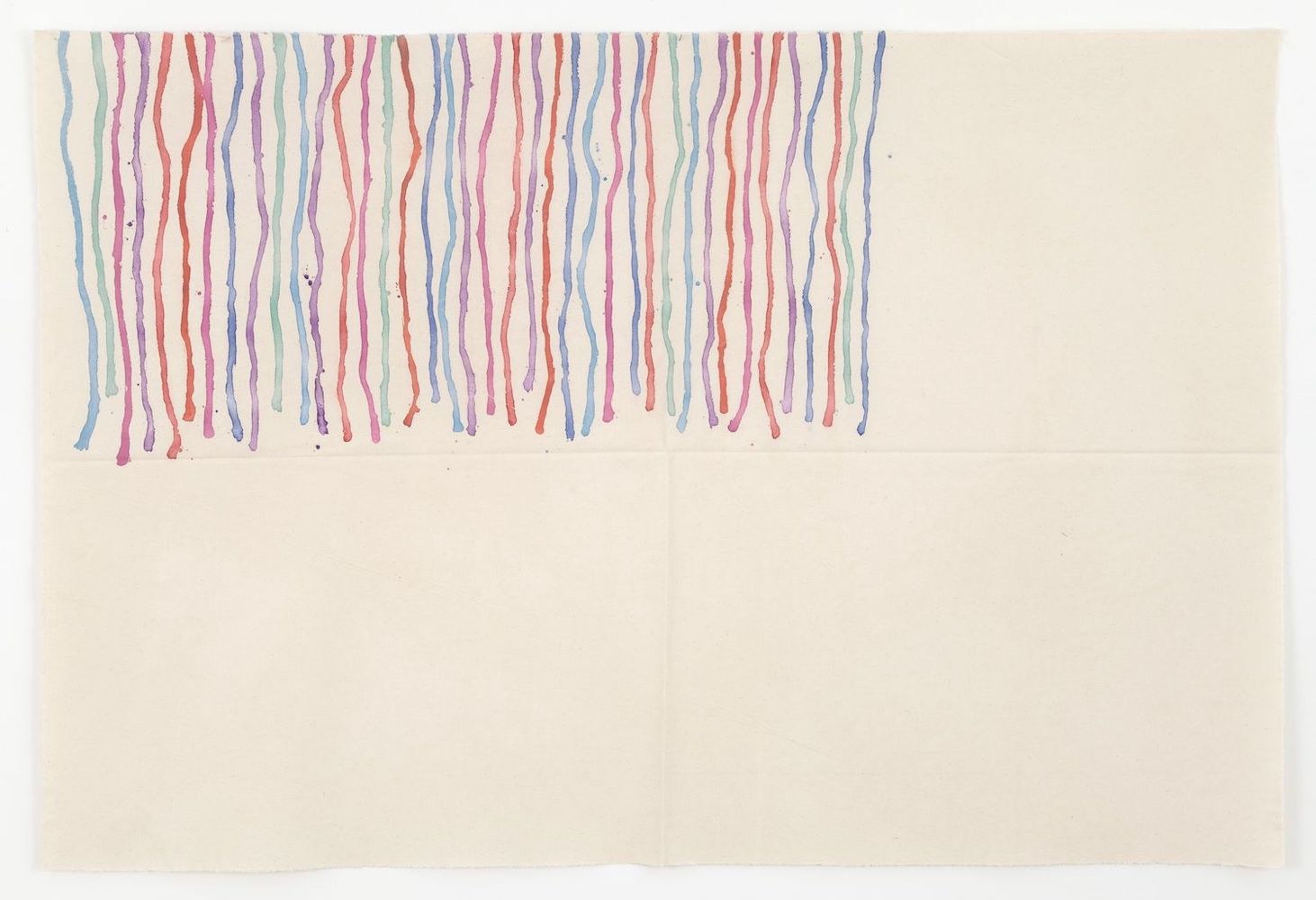

Se il realismo estremo crea elementi astratti, come nel caso di Domenico Gnoli e per certi aspetti anche di Baruchello, all’inverso l’astrazione estrema crea elementi concreti, come nel caso di quella che negli anni Settanta fu definita “pittura analitica”. Sulla base del paradosso enunciato da Vasilij Kandinskij in Sulla questione della forma (1912) per stabilire l’equivalenza fra “grande astrazione” e “grande realismo”, Filiberto Menna definì la “linea analitica” dell’arte moderna. Ripercorrendola sarebbe possibile allestire una vera e propria quadreria analitica, definita da un’esperienza concreta dell’astrazione pittorica, comprendendo ipoteticamente le opere di artisti quali, fra gli altri, Carlo Battaglia, Antonio Calderara, Paolo Cotani, Salvatore Emblema, Marco Gastini, Giorgio Griffa, Riccardo Guarneri, Bice Lazzari, Carmen Gloria Morales, Claudio Olivieri, Pino Pinelli, Claudio Verna, Gianfranco Zappettini, autori fra loro più differenti, in realtà, che simili.

“Quando mi accingo a dipingere, mi limito a fissare le regole dei primi segni ed inizio ad occupare lo spazio della tela progressivamente, senza dare una organizzazione compiuta. Cerco quindi di seguire quanto i segni stessi mi chiedono. Una sorta di passività attenta”: prendiamo ad esempio la ricerca di Griffa, collocata tra due linee opposte, ma nel suo caso confluenti, una linea a cui l’artista stesso sente di appartenere e una a cui la critica ha pensato che dovesse appartenere; una da cui è apparentemente difforme e l’altra a cui è apparentemente vicino; una con la quale ci sono sostanziali quanto inaspettate affinità e l’altra con la quale ci sono affinità di strumenti, mezzi e linguaggi.

La prima linea è quella dell’Arte povera: “L’intelligenza della materia non veniva usata quale strumento di nuove sintesi formali, peraltro inevitabili, ma diveniva protagonista dell’opera, la mano dell’artista posta al suo servizio”, scrive Griffa guardando alle opere di Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Paolini, Giuseppe Penone, Gilberto Zorio, ai numeri di Fibonacci e alla ricerca sulla misura aurea di Mario Merz, ma anche a Aldo Mondino. “Analogamente, essendo io convinto dell’intelligenza della pittura, ponevo la mia mano al servizio dei colori che incontravano la tela, limitavo il mio intervento al gesto semplice di appoggiare il pennello”: porre la mano dell’artista al servizio dell’intelligenza della materia, interagire con una materia intelligente. “Anche il tempo diviene un materiale e ritrova la sua intelligenza… I segni del pennello corrono nella tela, nel mio lavoro si sono moltiplicati col tempo, si attraggono e respingono per la forza di gravitazione universale e, poiché la pittura è anche racconto, narrano il loro farsi, ostentano le loro memorie alla memoria di chi guarda e di essa si pongono in ascolto”.

Dall’altra parte c’è la linea definita appunto da Menna dalla Pittura analitica (altre definizioni: Pittura-pittura, Fare pittura, Pittura pura, o il più neutro Nuova Pittura), da cui Griffa stesso prende almeno in parte le distanze: “Ritenevo che non mi corrispondesse un concetto freddo di pittura analitica. Io lasciavo che fosse la pittura stessa a parlare, per cui mi sentivo diverso da un artista analitico. D’altra parte anche Marco Gastini non ha mai veramente fatto parte dell’arte analitica”. In un momento di disconoscimento storiografico della pittura, posizioni come queste hanno dimostrato la volontà di ricostruire l’alfabeto della pittura da parte di artisti che avevano preso atto delle nuove esperienze al di fuori della pittura e che intendevano confrontarsi con queste esperienze ma continuando a fare pittura, esplorando l’integralità in potenza dello spazio-tempo del dipinto. Semplicemente, allora, Verna si può chiedere: “Perché ‘no’ la pittura?”.

Si scrisse all’epoca di ritorno allo specifico, ma Griffa dichiara: “Non esiste una specificità della cultura pittorica. Dirò di più, a questo punto credo che non esista una specificità della cultura artistica”. Si è parlato di progetto, ma Verna scrive: “Dipingere significa anche, direi per definizione, realizzare un’idea che non preesiste, ma che si identifica esclusivamente nel suo realizzarsi, infine, nell’opera”. Si è parlato di analisi, ma Griffa sostiene: “Io non indago sulla pittura. Il concetto di indagine implica un comportamento attivo, di critica, di analisi o di ricerca sui mezzi che si usano, sulle loro connotazioni fisiche e sulle loro possibilità virtuali”, per concludere con l’affermazione “Io sono convinto che la memoria del pittore sta in primo luogo sulla punta delle dita”.

Se quindi analisi è stata, fu quella implicita nel fare pittura, in cui l’ideazione non si è distinta ma identificata con l’esecuzione del quadro, a partire dalla presentazione degli elementi materiali della pittura (tela, colore, segno), dal sottolineare il perimetro, il bordo, il confine tra il quadro e la realtà, dall’isolare il gesto (“L’attenzione stacca il gesto”, scrive Gastini nel 1973), da una téchne pittorica intesa, come dagli antichi Greci, quale fare e pensare insieme. Da una modalità del sapere pittorico in cui un’impostazione concettuale, o in alcuni casi minimal, si è accompagnata al rapporto poverista con i materiali e ha anticipato il recupero del valore della manualità della Transavanguardia. Da un lato si esalta l’anti-illusionismo e la letteralità (elementi già esplorati da Jannis Kounellis) che mirano a raggiungere l’equivalente dipinto dell’oggetto scultoreo – ed è in questo senso che Menna parlerà di “linea metonimica della pittura” che rifiuta sia la funzione metaforica del quadro (“Io non rappresento nulla, io dipingo”, Griffa) sia la sua riproducibilità tecnica, uno degli assunti della modernità (questi sono “quadri irriproducibili”, ha notato Maurizio Fagiolo, “perché non si può fissare in un ‘doppio’ la durata del tempo della visione”). Ma d’altro canto senza ridurre la pittura a esercizio concettuale o minimal: ancora Griffa fa notare quanto la ricerca di un artista nordamericano quale Sol LeWitt si sia profondamente trasformata attraverso l’esperienza dell’“amata grande stagione dell’affresco italiano” così come, definendo una pittura “che non rappresenta eventi esterni al suo divenire”, ancora Griffa cita artisti quali Daniel Buren, Adam Charlton, Richard Long, Morris Louis, Brice Marden, Robert Morris, Blinky Palermo, Jackson Pollock, Robert Ryman, Frank Stella o il gruppo Support-Surface, accostandoli a Burri, Fontana, Novelli, Tancredi ma anche, in parallelo, agli happening di Allan Kaprow, a Ger Van Elk e a Meaningless Work, testo del 1960 di Walter De Maria… Più che un’analisi rigorosa, allora, una sintesi fluida è stata possibile. Nelle opere degli artisti di questa ideale quadreria sono infatti l’atmosfericità delle relazioni e il dinamismo della visione, suggerite dall’intelligenza stessa della materia pittorica, a far sì che la pittura resti attenta a se stessa ma indeterminata, non-finita, per aprire, secondo le parole ancora di Griffa, alla “provvisorietà del sapere” (proprio per questo le sue tele, come un anti-gerarchico continuum, non sono mai montate su un telaio). Riecheggiando una posizione affine a quella degli amici Paolini e Boetti, davanti a una tela di Griffa le coordinate si spalancano: “Al Museo Egizio ho scoperto che la pittura non era solo quella del Rinascimento”, dichiara Griffa, modulando un’attitudine meditativa sul farsi semplice della pittura. “Beuys [come lo Showman/Shaman Boetti] guarda allo sciamano, Merz a Fibonacci, Penone alla cultura contadina. Il passato non è più il padre da uccidere, ma la madre che ci deve nutrire”, per concludere che “rivivere in questa condizione il gesto antico e primordiale significa abbracciare almeno gli ultimi diecimila anni di pittura”. Appare come una rivelazione il prendere atto che questa pittura ha bisogno per esistere, come l’essere umano che la persegue… più che di un’analisi predefinita… semplicemente “di aria e di vento”.

ANCORA SUL MONOCROMO: PRESENZA SPAZIALE E ETERNO PRESENTE

Le opere di Ettore Spalletti si definiscono anch’esse sulla soglia fra tra dato naturale e astrazione, tra pittura, scultura e ambiente intesi come un continuum, come articolazione del colore e dei suoi volumi nello spazio-tempo del mondo. Fondante l’esplorazione della monocromia e delle potenzialità oggettive e simboliche dei materiali stessi, a partire dalla luce, che l’artista esplora come pieni cromatici e percettivi, come gli orizzonti permeabili di una pittura che sembra diffondersi nell’aria. Fondante è inoltre l’annullamento del tempo inteso come successione lineare e la sua esplorazione, invece, come eterno presente. Fondante è infine l’esperienza della pittura di paesaggio (l’azzurro del cielo) e del ritratto (il rosa dell’incarnato) distillati alle loro estreme conseguenze, ricondotti alle radici della storia dell’arte, ma al contempo concretamente presenti, puntuali, istantanei, in quanto connessi alla nostra esperienza. Appare possibile evocare – pensando alla concentrazione intellettuale, fisica e spirituale delle opere di Spalletti e alla loro coesistenza nell’ambiente in cui sono installate – l’effetto che può aver avuto sui monaci l’incamminarsi nelle celle di San Marco a Firenze decorate dagli affreschi-preghiera del Beato Angelico. Un’opera come Presenza Stanza (1978), per esempio, non è più definibile solo come pittura o scultura: è un volume cromatico che abbandona la sua parete (o il suo piedistallo) per librarsi e costruire una presenza che si impone nella stanza come pura “astanza” e accogliente “fragranza” (concetti che citiamo dalla Teoria generale della critica di Cesare Brandi). In questa relazione sensibile con l’architettura e con lo spettatore si esalta la dimensione contemplativa del monocromo (nel caso di Presenza Stanza un più architettonico grigio rispetto all’azzurro o al rosa, o al bianco della luce, i colori ricorrenti delle opere dell’artista, spesso contornate da modanature in foglia d’oro che evocano una cornice antica, che non divide più ma che fa scivolare l’opera verso il suo contesto). “La mia casa era su una curva a Cappelle sul Tavo, a due chilometri dal mio studio. La casa dove abito ora è a cinque chilometri. La mia vita si raccoglie su una strada che è possibile percorrere a piedi” (Spalletti). Un’altra evocazione sembra a questo punto ineludibile, quella con il piccolo studio in Via Fondazza a Bologna in cui Giorgio Morandi concepiva ogni giorno le sue nature morte, dipingendo le bottiglie, le brocche, le ciotole o le tazze sul suo tavolo di lavoro prima di traslarle sulla tela, in modo da non dipingere mai oggetti reali ma oggetti già impregnati di pittura. Qualcosa di analogo al bagno nel caolino – un non-colore in quanto materia cromatica di per sé, e quindi a-chrome – di Piero Manzoni. In opere dai valori tattili come quelle di Spalletti sembra in effetti confluire tutta la ricerca italiana sul monocromo fra anni Sessanta e Settanta, la sua alba infantile, la sua ricerca di un rapporto di reciproca implicazione, oggettuale e ambientale, fra realtà e pittura, in cui si definiscono sia lo spazio che il tempo propri della pittura come della vita stesse. E in questo contesto, seppure con logiche compositive differenti, sarebbe possibile ripensare anche alla messa in scena della superficie pittorica e delle strutture tridimensionali dell’architettura di Rodolfo Aricò, ulteriore articolazione del quadro-oggetto definitosi negli anni Sessanta.

RITORNO ALLA PITTURA?

“Opere fatte ad arte” è il titolo di una mostra del 1979 a Acireale a cura di Achille Bonito Oliva, che lo stesso anno (che è poi l’anno in cui si chiude questa narrazione) introduce il neologismo “Transavanguardia” su Flash Art, la stessa rivista che nel 1967 aveva ospitato gli “Appunti per una guerriglia” di Celant. Un titolo, osserva Giorgio Verzotti, “che già dichiara qualcosa, ‘fatte a arte’, artificiose, artificiali, niente a che vedere con il primario e la naturalità” dell’Arte povera o della Minimal e del Concettuale. La mostra precede di alcuni mesi la consacrazione di questa nuova linea di ricerca alla mostra, a cura di Jean-Christophe Amman, alla Kunsthalle di Basilea e poi alla Biennale di Venezia nell’edizione Aperto ’80, seconda parte, a cura di Bonito Oliva e Harald Szeemann, della mostra internazionale dedicata agli anni Settanta. Eccolo, il cosiddetto “ritorno alla pittura”! Ma appunto.. ritorno ci fu davvero? Per rispondere basterebbe pensare a alcuni fatti.

Partiamo dalla mostra del 1977 alla Galleria Sperone di Roma, in collaborazione con Luciano Pistoi: doveva essere una personale di Salvo, ma l’artista stesso (che espone il dipinto I Giganti fulminati da Giove) raccontava di aver voluto con sé gli amici Paolini e Sandro Chia: “Paolini aveva tre lavori con i finti marmi. Chia un grande tavolo sul quale era appoggiato un piccolo disegno piegato e alcuni dipinti con proiezioni geometriche. Chia mi piaceva. Poi ho sempre guardato con attenzione agli altri artisti. Penso sempre a Raffaello che vedendo un ragazzino di quindici anni dipingere disse: ‘Questo un giorno sarà un grande artista’. Era Pontormo! Doveva aver paura, Raffaello? Mi comporto di conseguenza… Se invece vuoi sapere come furono accolti i miei Giganti ti dirò, come dissi una volta: ‘Certo non hanno ballato dalla gioia!’”. Testimonianza di dialoghi fra gli artisti, ma anche di quale ostracismo fosse ancora riservato alla pittura da parte del sistema dell’arte in quel momento. Centrale appare anche il rapporto a Roma tra Alighiero Boetti e Francesco Clemente (“C’era certamente quello che Alighiero avrebbe descritto come ‘una felice simmetria’ nel mio spostamento a Nord, dal caos pagano di Napoli alla Roma più asceticamente barocca, e il suo spostarsi a Sud dalla griglia razionalista di Torino nei meandri del labirinto di Roma”). Come centrale fu il rapporto fra Boetti e Mario Schifano, indicato dall’artista proprio come una delle ragioni del suo trasferimento a Roma nel 1972. Ed è all’inizio degli anni Settanta che Boetti avvia due tipologie di opere indirettamente ma profondamente pittoriche: le biro colorate su carta (in Italia) e i ricami su tessuto e gli arazzi multicolori (in Afghanistan, dove aprirà una guest-house, il One Hotel). Tipologie di opere entrambe bidimensionali (ovvero nel formato della pittura a parete) e basate sul colore – ricerca avviata da Boetti con le targhe monocromatiche del decennio precedente e con la serie dei Viaggi o Dossier postali, per cui dichiara: “Ho usato i francobolli per i loro colori come un artista usa un pennello o i pastelli”). Ed entrambe espressioni di memoria collettiva, media attraverso cui un’intera comunità parla, anonime e quindi poste al di là di un giudizio di qualità individuale. Criterio secondo il quale Boetti costruisce anche il Muro che lo segue nelle sue case, fatto di opere sue ma anche per delega di altri e di oggetti che lo hanno incuriosito, tutto pareggiato in una composizione unica, ma fatta di frammenti. Boetti è consapevole di evocare la pittura, senza farla: “Non sono un pittore. Sono un artista ed è per questa ragione che uso tecniche non pittoriche, come, ad esempio, i francobolli dei lavori postali che impiego in base ai loro colori. Allo stesso modo, uso i fili da ricamo. Dieci anni fa, in Afghanistan, scoprii che il ricamo era un mezzo espressivo molto efficace ed incisivo. Usando i fili da ricamo come colori o pastelli ho impiegato una tecnica non pittorica per esprimere un’idea pittorica… Ho scelto di far realizzare l’opera in Afghanistan, con colori locali, e il risultato finale non è stato meno sorprendente delle obliterazioni casuali dei francobolli. Le donne afghane hanno uno straordinario senso del colore. Le scelte operate in base ai miei schemi d’insieme hanno dato luogo a combinazioni impossibili da prevedere. L’elemento sorpresa invade l’ordine formale della griglia. I fili da ricamo operano come pennelli e si riscontrano ovviamente lievi variazioni tra un pezzo e l’altro. Quel che è stato interamente progettato è la quadratura delle parole che fa di questo sistema una sorta di opera cabalistica”. Queste opere, pur se non propriamente pittoriche, giocano sul rapporto fra “ordine e disordine” permesso dall’utilizzo di griglie compositive e, soprattutto, sulla frontalità dell’immagine, a proposito della quale risulta fondante un episodio. A ovest di Kabul, a Bamiyan, scavate nella roccia stavano le due iperboliche sculture di Buddha, ora distrutte dai Talebani. E lì nel 1971 Boetti e la moglie Annemarie Sauzeau, volgendo le spalle ai giganti per sottrarsi all’ipnosi generata dalla loro sproporzione, scorgono la misera casa da tè all’interno della quale avviene la rivelazione (“Credo di sapere in quale occasione Alighiero ebbe la certezza che il gesto di fissare al muro un pezzo di carta da contemplare fosse primordiale, costitutivo di civiltà” racconta Annemarie). Attaccata a un chiodo pende su una parete una pagina di rivista ricoperta di plastica: un astronauta che passeggia nel vuoto accanto alla sua navicella spaziale. Bisbigliando, Alighiero sussurra ad Annemarie il segreto, già intuito da un po’ e confermato in quel momento: “in tutti i tempi e in tutti i luoghi, disse, l’essenziale dell’arte è un’immagine frontale: foto, ex voto, calendario, calligrafia, mandala, grandiosa o povera, eterna o fragile, comunque un’icona eletta”. Ecco in sintesi la differenza di Boetti con l’Arte povera, la sua divergenza, la sua differente declinazione transculturale (mentre tutti vanno a ovest, a New York, lui va a est, a Kabul). Così spiegata la sua abitudine nel fissare alla parete le immagini più disparate, come appunto sul Muro: “Una foto con mio figlio Matteo a Kabul…Il lavoro di un sarto marocchino, un ritratto del ’69 fatto da Salvo, e un suo piccolo olio su legno, un disegno di Chia, di Tirelli ecc…”. Molte opere di Boetti si pongono quindi come immagini frontali, disposte a parete in una installazione bidimensionale, fra cui le Mappe, arazzi in cui il territorio è sostituito dal pattern delle bandiere corrispondenti, variando con il variare delle condizioni politiche o dei rilievi geografici, la cui idea nasce nel 1969 colorando un atlante con tutte le bandiere. Il planisfero riporta alla bidimensionalità, la geometria curvilinea del globo terrestre e del suo analogo in miniatura, il mappamondo. Per la prima mappa (1971) occorrerà un anno alle ricamatrici afghane per portarla a termine. L’anno successivo, con Mettere al mondo il mondo iniziano a Roma i lavori a biro, su cui nota Ammann: “Quel che la biro rappresenta (rappresentava) per un occidentale, per un afghano è il ricamo, che come una memoria sovraindividuale reca in sé parti della biografia collettiva”. Riferendosi all’ultima parte della vita dell’amico, Clemente scriverà di Boetti: “Era come se fosse ritornato a una relazione tra sé e l’altro in cui l’altro era tornato ad essere una sola persona, piuttosto che le moltitudini che avevano abitato l’Altro degli anni precedenti. Nell’arte occidentale a partire da Dante, gli artisti hanno lasciato tracce di se stessi nel proprio lavoro. Alighiero non fa eccezione, ma essere Alighiero presupponeva che la sua autobiografia doveva essere un codice segreto disperso e mimetizzato nell’opera”. Struggenti appaiono inoltre le parole di Clemente per il catalogo della doppia mostra di Boetti e dell’artista e sciamano Frédéric Bruly-Bouabré alla Dia Art Foundation di New York, inaugurata postuma ma meticolosamente progettata da Boetti: “Caro Alighiero, questo testo mi ha portato lontano, e voglio disperatamente essere qui e ora con te. Sono innamorato del tuo ultimo piano ‘scientifico’. Stai pianificando un libro di storia, scritto per tutti i bambini del mondo … mai prima d’ora ho visto così chiaramente il tuo essere insegnante, e hai pagato un prezzo per esserlo”.

Giorgio Colombo. Courtesy Galleria Franco Toselli, Milano e Giorgio Colombo, Milano.

ARTE POVERA E TRANSAVANGUARDIA: IL DIALOGO

Clemente, Paladino e De Maria sono legati a artisti come Boetti, o Mario Merz, e espongono nelle stesse gallerie che presentano l’Arte povera, fra cui Lucio Amelio a Napoli, Franco Toselli a Milano, Giorgio Persano a Torino. Anzi, alcuni di loro si formano in queste gallerie. “Andavo a vedere le mostre da Lucio, nella galleria al Parco Margherita. Ho visto lì i Cannoni di Pascali, i quadri di Schifano…” dichiara Paladino, le cui prime opere sono fotografiche che assumono una particolare disposizione. Quando presenterà poco dopo i primi disegni, oltre alla memoria delle forme fotografiche, il fatto stesso che anche i primi abbiano la tendenza a disporsi in una composizione dimostra che nel disegno è già presente la pulsione verso l’espansione ambientale che assumerà la sua successiva ricerca pittorica. Il punto non è la narrazione illusiva, ma l’organizzazione spaziale: “C’era sicuramente un’organizzazione dello spazio e da questo punto di vista non puoi non aver presente l’Arte povera, il Minimal…”. E “già dall’inizio [Silenzioso] Mi ritiro a dipingere un quadro [1977] non voleva dire solo dipingere il quadro. Quando fu montato la prima volta a Torino da Persano era circondato da segni che fuoriuscivano a dipingere l’ambiente”: intorno a questo piccolo, seminale dipinto l’artista aveva creato una vera e propria camera picta. Continua è la corrispondenza quindi tra superficie bidimensionale del dipinto e ambiente tridimensionale, che esso comprende e riplasma (“Penso ad ogni mostra come ad un’opera totale, unica, come se si guardasse un solo quadro”). Se nelle sue opere Paladino articola quindi diversi linguaggi, nondimeno li riconduce al punto di vista del pittore. “Io mi ritengo essenzialmente un pittore e credo del resto di esprimermi con la pittura anche quando non uso i pennelli”. A proposito poi del termine Transavanguardia egli dichiara: “Nell’arte ci sono sempre situazioni emergenti che hanno diritto ad avere un’attenzione particolareggiata. La forma in cui poi questo emerge non riguarda esattamente il pittore, ma piuttosto un’esigenza di critica e di diffusione. È un’esigenza utile e giusta, ma l’artista è in qualche modo indifferente a questo. Poi accade che dal gruppo dei Futuristi, che erano un vero e proprio gruppo, addirittura ancorati a un manifesto, qualcuno scavalca il proprio tempo. Per esempio Boccioni”. E, a proposito del cosiddetto “ritorno alla pittura” conclude: “In fondo la pittura non è mai morta; non è un problema di mezzo o di metodo bensì di come organizzare le materie o la materia per fare questo mestiere. Il discrimine è con l’arte concettuale che giunge – seguendo forse una volontà duchampiana – ad azzerare le materie e anche le emozioni per veicolare un messaggio di tipo intellettuale che non tiene conto di altro”. Paladino non crede che ci sia un’eredità particolare della Transavanguardia, ma che essa “si accumula all’eredità dell’Arte povera, del Minimalismo… In quel momento c’è stata una ripresa di certe forme espressive che sembravano accantonate, in maniera anche non consapevole. La Transavanguardia in questo senso ha aperto ad una certa libertà espressiva”. Non era quindi un ritorno al passato, l’ennesimo rapper à l’ordre: in fondo il prefisso Trans, nel termine coniato da Bonito Oliva, alludeva anche a questo, era un’apertura al passato, al presente e insieme al futuro. La frattura si esercitava principalmente contro le preclusioni critiche in vigore. Il lavoro degli artisti non era diretto contro nessuno, solo si sottraeva ai divieti di una fase storiograficamente connotata. “Mi ero trasferito a Milano e lavoravo con la fotografia, ricordo che una volta portai alcuni lavori fotografici al gallerista Luciano Inga Pin, erano foto a colori, lui mi disse: ‘no, solo bianco e nero…’. A un certo punto avvenne qualcosa di simile al momento in cui Pistoletto abbandona gli specchi e fa gli Oggetti in meno. Il discorso è quello di uscire da uno schema che ti impongono”, osserva Paladino. E del resto anche gli Attaccapanni (1976-1977) di Luciano Fabro reagiscono a un’epoca in “bianco e nero”, come avrebbe dichiarato l’artista stesso che, ispirandosi a un immaginifico tramonto partenopeo, esplora la sfumatura cangiante della luce creando panneggi appesi a strutture bronzee decorate da apparizioni multiformi e sensuali (foglie, cortecce, rami, corde) che sono quanto di più distante si possa immaginare dai dettami dell’Arte povera.

Ma ecco, allora, un’apparizione miracolosa… Il Brasile si sa è un pianeta dipinto sul muro di Franco Toselli. Era il 1978 e Milano era coperta dalla neve. In quel periodo andare in una galleria voleva dire trovarvi, per esempio, una gallerista con un piede nell’acqua o una piccola scritta su un muro o trovare la galleria sbarrata con un cartellino all’esterno… Interventi artistici di grande rilievo, ma che rasentavano la scomparsa. In questa atmosfera trovare all’interno della palazzina di Toselli le pareti dipinte con colori dal timbro puro e con forme geometriche e leggere fu un’esperienza che marcava una grande differenza, segnava uno scarto visibile e quasi tangibile. La mostra-opera di Paladino era qualcosa di completamente nuovo, ma si capiva che scaturiva da un’azione sull’ambiente affine all’Arte povera, anche se in modo diverso. “La libertà espressiva era importante, avevamo ritrovato la scanzonata possibilità di viaggiare nella storia, anche se in quel momento in Italia c’erano gli anni di piombo”… Ma che furono d’oro per l’arte! Il nucleo essenziale degli anni Ottanta è già quasi del tutto presente nella seconda metà degli anni Settanta, con il loro impasto di ideologia e bellezza: anzi, forse, solo lì e allora, piombo e oro convissero veramente.

Anche un artista che aveva avviato negli anni Cinquanta la sua ricerca dipingendo, come Mario Merz, non solo si confrontò ma accettò la sfida dei giovani artisti con entusiasmo. Tornando proprio in quegli anni alla pratica della pittura e combinandola con le installazioni ambientali Merz è, in fondo, “colui che dice sì”, e nel 1979, in occasione della mostra “Stanze” al Castello Colonna di Genazzano (a cura di Bonito Oliva), decide di presentare “oltre ad un magnifico e grande igloo con lastre di granito e vetro attraversate da un tavolo a spirale, anche una tela dipinta che ci mostra tre zampe animalesche rosse in movimento, attraversate da una sbarra di neon” (Verzotti). Non un opportunistico tornare a dipingere, come ci rivelano le parole di un altro poverista, il “pittore” Paolini: “Il mio personale pensiero su Mario Merz è riassumibile in un titolo: ‘Mario Merz: ultimo grande pittore di natura’, e tale definizione va divaricata su due binari distinti, complementari e conniventi. Pittore di natura significa infatti che ogni opera di Merz non può non evocare qualcosa di naturale, anche quelle in cui una spoglia serie di numeri al neon o dei tracciati su foglio bianco sembrano accostarsi più a un terreno di tipo concettuale (e può darsi che un ingrediente concettuale vi sia), dal momento che nemmeno la serie di Fibonacci è esente dalla sua originaria ragione naturale e organica […]. Nei suoi quadri degli esordi la componente naturalistica è determinante e non ha bisogno di commenti, ma vorrei anche dire come, e qui entra in gioco il secondo binario di cui accennavo prima, Mario fosse anche pittore ‘per natura’. Come individuo, come carattere, come comportamento, Mario Merz infatti è ancora appartenente a una stagione che precede la nascita dell’Arte povera e Concettuale: lui era un pittore e si portava appresso tutte le inquietudini, le intemperanze e gli eccessi che la vita di un pittore porta con sé. Lui di natura era se stesso e manifestazione artistica del suo lavoro. Quando dico ‘ancora’ Dio mi scampi dall’equivoco di pensare che questo termine significhi che lui era ed è ancora un artista superato […]. Mario, per ragioni anagrafiche ma anche e soprattutto di cultura, mentalità e carattere, fu artista di natura e in quanto tale non nato e abbigliato al concettualismo. Mario sorvolava, non prendeva atto e non metteva a verbale l’aver partecipato all’Arte povera piuttosto che l’aver fatto i quadri con le foglie giganti, il contadino o i numeri di Fibonacci. Era sempre e autenticamente se stesso. Non so se possa essere considerato l’ultimo grande romantico […] forse potremmo definirlo così, nonostante a mio avviso si debba prendere le distanze dalle ripartizioni storiche o generazionali”.

E proprio a Merz guarderà in particolare, oltre alle ripartizioni storiche o generazionali, anche De Maria, membro del nucleo originario della Transavanguardia, ma la cui posizione è sempre stata particolare. De Maria non ha mai seguito la via larga dell’esplicita figurazione e della rappresentazione ma si è incamminato per quella stretta dell’evocazione attraverso forme suggestive e parole che entravano nell’opera anche visivamente, con la scrittura. Non si è mai sentito trascinato verso una forma di espressionismo, ma ha sempre mantenuto una mano leggera, evocato un’atmosfera rarefatta, che potrebbe sembrare raffreddata se un occhio attento non vi cogliesse vibrazioni quasi impercettibili. E anche lui non si è mai ritirato entro i bordi del quadro, ma ha sempre coinvolto lo spazio nella pittura e lo spettatore nello spazio. Quest’ultimo aspetto è indizio di una caratteristica che, forse, nell’ambito della Transavanguardia, si verifica in lui più che in altri artisti. Quest’attenzione spaziale di De Maria collega anche lui, pur in modi specifici, alle generazioni di artisti appena precedenti alla sua, che hanno lavorato sull’ambiente e di cui è stato tipico il metodo dell’installazione. Nella declinazione di De Maria, dunque, la Transavanguardia non è “reazione” e strappo, ma ancora una volta sviluppo e continuità con il tessuto delle cosiddette Neo-avanguardie. Già le sue prime opere fotografiche, alla metà degli anni Settanta, sono sequenze di stanze e porte inondate da colori soffusi rimandando, come nota Celant, a paesaggi interiori. Ed è proprio una pratica come la sua che impedisce definitivamente di leggere la cosiddetta Transavanguardia come un ennesimo e nostalgico “ritorno alla pittura”.

In questo palinsesto di rimandi che comprende in sé la reinvenzione della storia della pittura attraverso i suoi archetipi, anche le ricerche strutturate fra pittura e scultura di Luigi Mainolfi e Giuseppe Maraniello, o la pratica “neo-illuministica” (Bonito Oliva) di Ernesto Tatafiore o quella primordiale di Nino Longobardi appaiono volte a indagare la relazione fra Storia e storie, bi- e tri-dimensione. Ricordando non solo che Tatafiore e Longobardi erano presenti a Aperto ’80, con Mimmo Germanà, e Tatafiore, con Luigi Ontani, anche alla mostra alla Kunsthalle di Basilea, ma che nel primo articolo di Bonito Oliva sulla Transavanguardia, nel 1979, erano inclusi due altri artisti caratterizzati da una profonda matrice intellettuale e filosofica, quali Marco Bagnoli e Remo Salvadori.

Se alla fine degli anni Settanta il successo della Transavanguardia – storico-critico ma anche economico, poiché le due cose non sarebbero state più scindibili da allora in poi, nell’edonismo etico ed estetico di quel decennio che sarebbero stati gli anni Ottanta – travolse con sé ogni ipotesi di più articolato discorso critico sulla pittura italiana, la pittura non ritornò, semplicemente perché essa non se era mai, in realtà, andata. Forse, appunto, solo la sua storia non fu raccontata così. Alla domanda del resto se fosse invidioso del successo della Transavanguardia, un artista come Tano Festa risponde con un commento che invece di slegare collega i due decenni, così come le ricerche, a loro modo entrambe fraintese, della “Pop” italiana e del “ritorno alla pittura” transavanguardista: “No, come potrei essere invidioso di persone che mi sono care e che stimo? Solo penso con un po’ di rammarico a quello che poteva essere e non è stata l’America degli anni Sessanta nei confronti della pittura italiana e della sua affermazione”. Ripensare al mobilio da camera e alle stanze di pittura 2 di Festa con in testa le camerae pictae della Transavanguardia ci permette di far emergere quell’affinità, se non quella continuità, nella pratica e nella riflessione sulla pittura in Italia fra gli anni Sessanta e Settanta, che è il vero contesto di questa “storia italiana”.

MEMORIE ANTROPOLOGICHE

Nella pittura italiana fra gli anni Sessanta e Settanta è rilevabile inoltre un effimero e al contempo resiliente operare collocato al di là di categorie che l’hanno confinato ai margini della storiografia ufficiale, non cogliendo il rilievo di una memoria antropologica che determina cronologie ritornanti su se stesse e che implica una dedizione paziente alla naturalità e alla quotidianità del dipingere, strumento di rilevazione del mondo. Aspetti che animano la ricerche di artiste quali Renata Boero con i suoi Cromogrammi, avviati nel 1965 ed esposti a partire dal 1970 – a cui sarebbero seguiti negli anni i cicli conseguenti degli Specchi e delle Architetture, fino alle Germinazioni e alle ricerche ctoniografiche. O di Maria Lai, con i Telai realizzati a partire dalla metà degli anni Sessanta o le Tele cucite o i Libri cuciti successivi, matrici che nel 1981 diventeranno l’azione tessile-pittorica avvenuta nello spazio-tempo, al contempo storico e universale, corrispondente alle relazioni comunitarie, all’ambiente naturale e alla stratigrafia mitopoietica della cittadina sarda di Ulassai (Legarsi alla montagna).

PITTURA DEL “QUASI” E DEL FORSE…

Anche se la pratica pittorica caratterizzerà la sua ricerca solo a partire dagli anni Ottanta, divenendone il mezzo di espressione pressoché privilegiato, Marisa Merz – artista che ha assunto da sempre una posizione defilata – è autrice di opere in cui la pittura appare progressivamente e che vivono lo spazio-tempo della sua vita più intima, tanto che Ester Coen ha potuto scrivere che “la casa di Marisa è per certi versi il suo vero lavoro” (del resto la prima mostra personale avviene nel 1966 nel suo studio). Opere delicate, umbratili, nate in una penombra domestica, atti di concentrazione solitaria volti a “trascendere il tempo” e “arrivare alla struttura portante della vita”… “A occhi chiusi gli occhi sono straordinariamente aperti”, ha dichiarato l’artista, la cui pratica consiste nel tessere trame, nel segnare e tracciare, disegnare e ridisegnare, dipingere e ridipingere accarezzando le superfici, precarie e intense fatture che si dispongono in sequenze atemporali in cui il disegno e la pittura si inseriscono, inizialmente, come tocco, sfioro, accenno. Opere non datate precisamente, senza classificazioni rassicuranti, continuamente riallestite e rivisitate nel corso degli anni, rilavorate di giorno e di notte, contigue allo scorrere dell’esperienza quotidiana. Anche i loro titoli, come lei stessa afferma, “vanno e vengono”, opere quindi del “quasi” (Hans Ulrich Obrist) e del forse, effimere rappresentazioni di ogni principio d’indeterminazione. L’unica donna coinvolta nel gruppo dell’Arte povera, di cui tuttavia rappresenta una declinazione particolare, Merz ha articolato la sua ricerca tra sculture in morbida argilla cruda, dipinti e disegni evanescenti: paradossalmente, Obrist ne interpreta le tele come disegni e le carte come pitture. “Nessuna è più grande della mano di Marisa”, scrive Richard Flood a proposito delle sue “testine”. Disegnate, dipinte o plasmate, le sue donne sono “completamente autosufficienti: non hanno bisogno né di un uomo per l’affermazione, né della sorellanza per l’approvazione”, incantatrici sacrali e chiaroveggenti, come il disegno-pittura-scultura aurorale della loro autrice. Marisa Merz è forse l’artista che più potremmo accostare, nell’apparente inconciliabilità, a Gino De Domincis, entrambi autori di una pittura definita nella materia e nella tradizione pittorica, quanto ineffabile e sublime.

IN PRINCIPIO ERA L’IMMAGINE: UNA NUOVA, POSSIBILE STORIA PER LA PITTURA ITALIANA

Nelle opere dell’allora nascente Transavanguardia – come già nei monocromi dalla malintesa “Pop” romana o nelle opere pittoriche dell’Arte povera – non solo è in opera un costante e articolato pensiero sulla pittura, ma sembra che sia ancora in corso un’effettiva riaffermazione del potere e dell’autorità dell’immagine, che riconduce a multiple e possibili matrici, come la scoperta giottesca della corposità della figura (realismo) di fronte all’assolutezza del fondo oro medioevale (astrazione), o l’inclusione del mondo reale nella finestra-quadro artificiale definita dalla prospettiva architettonica e atmosferica rinascimentali, o la rappresentazione concettuale del reale di artisti quali Piero della Francesca e Masaccio, evocati rispettivamente da Pistoletto e Enzo Cucchi. O la suggestione di un’armonia fra oggettuale e mentale di movimenti quali Metafisica e Valori Plastici in artisti come Festa, Calzolari, Spalletti, Chia. Se pensiamo ai cavalli in prospettiva di Paolo Uccello non possiamo non pensare del resto, ai cavalli traslati da Kounellis nella tri-dimensione della galleria L’Attico di Roma nel 1969. Ma poi De Dominicis, azzerando tutti questi riferimenti, dichiarerà di preferire paradossalmente, rispetto all’arte moderna o antica, quella “antidiluviana”. A innervare di sé la pittura italiana fra gli anni Sessanta e Settanta è stata infatti la possibilità di evocare, con modalità diverse, una dimensione dinamica dell’esperienza pittorica, intesa quale dialettica fra elementi ontologici e antropologici al tempo stesso conflittuali e armonici fra loro.

In principio era l’immagine, potremmo concludere, riferendoci al titolo del quadro di De Dominicis del 1981, pubblicato sulla copertina di Flash Art nel 1986, da cui ha preso avvio la nostra breve storia di due decenni di pittura italiana. Una storia che possiamo metodologicamente concludere proprio con le parole di De Dominicis, è “il pubblico a esporsi all’opera, non l’opera al pubblico”: nella loro irriducibile complessità intellettuale e allo stesso tempo nella loro magnificente realtà, queste opere non possono essere facilmente definite mentre noi, pubblico, ci esponiamo a loro. Come invece è avvenuto, generando categorie interpretative o dicotomie storico-critiche non solo riduttive, ma talvolta fuorvianti. Una storia che, proprio per questo, abbiamo deciso di raccontare nuovamente tornando a esporci a queste opere e provando a delineare una tassonomia, pur parziale e provvisoria, che ci permettesse di iniziare a capire i molteplici modi attraverso cui “la pittura”, fra il 1959 e il 1979, è stata davvero una “storia italiana”…

LAURA CHERUBINI è critico d’arte e curatore. Professore di Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Brera, Milano.

ANDREA VILIANI è critico e curatore. Dal 2013 è Direttore generale del Madre – Museo d’arte contemporanea Donnaregina, Napoli