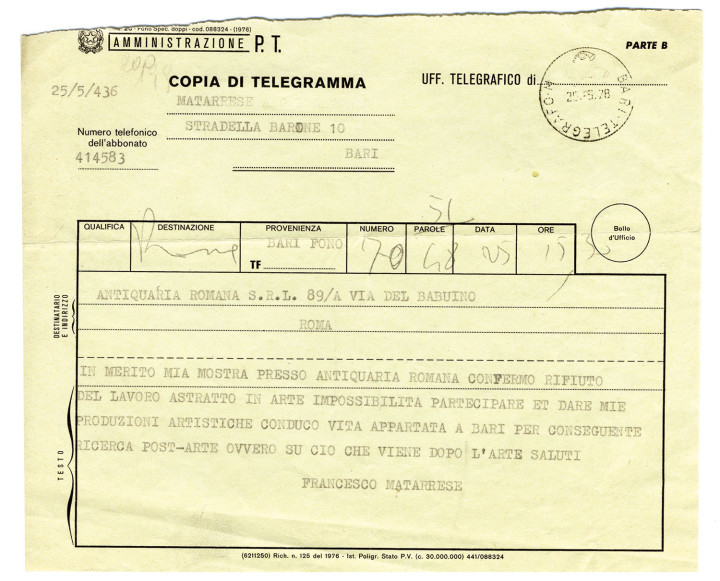

Andrea Viliani: Con il Telegramma di rifiuto del lavoro astratto in arte del 1978 rifiutavi – come dichiarasti proprio su questa rivista1 (organo a suo modo “imperialista” delle narrazioni ufficiali sull’arte italiana negli ultimi cinquant’anni) – il “lavoro in arte”, la produzione di “lavori d’arte”, l’esposizione in “mostre d’arte”. Esplorando il “non fare in arte”, però, non smettevi, come tu stesso scrivevi, di “dare senza più dare”. Pur oltrepassando l’arte – e quindi anche gli oggetti che storicamente hanno reificato la sua negazione, dal ready made duchampiano agli Oggetti in meno (1965-66) di Michelangelo Pistoletto – la tua ricerca artistica continuava… Che cos’hai trovato “ai limiti dell’arte”, e come si è orientato il tuo “non fare” al di là dell’arte?

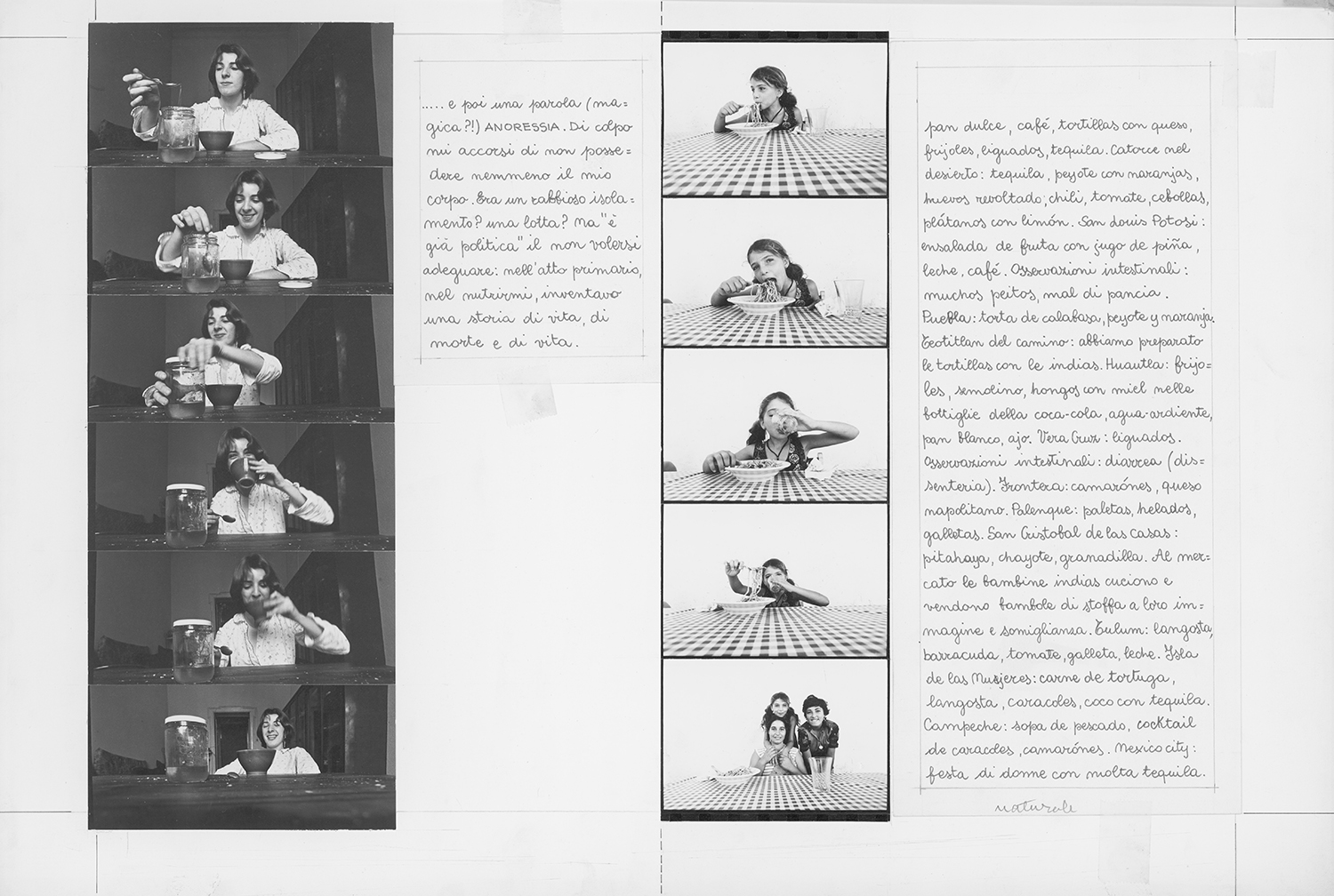

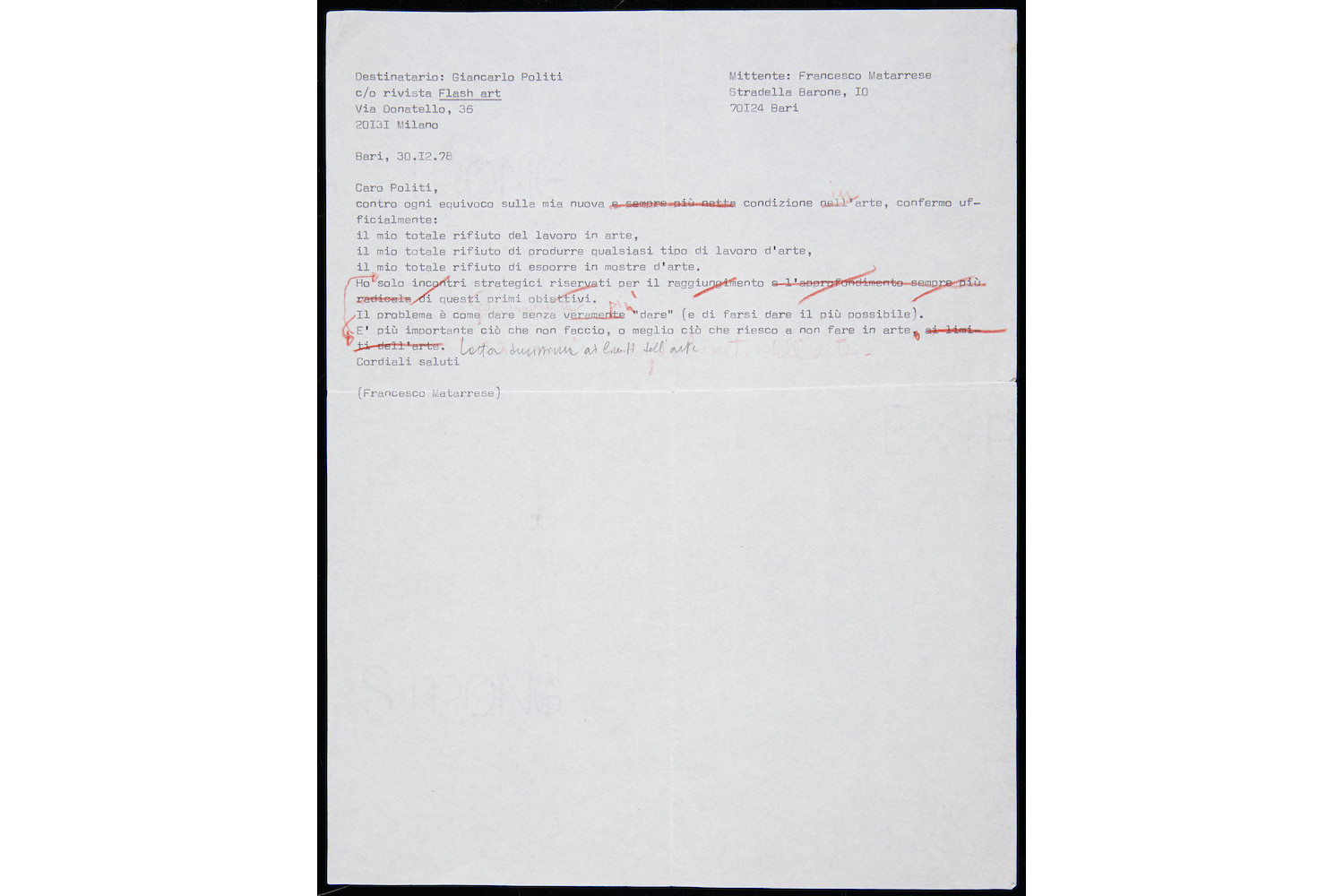

Francesco Matarrese: Il Telegramma non fu solo un atto di resistenza e di opposizione. Entravo in una sconosciuta condizione di non arte. Avevo bisogno di una forza particolare per vedere la non-esistenza dell’opera, per tirarla fuori dalle rovine. Alla fine degli anni Settanta stava esplodendo l’intero mondo della produzione fordista, scompariva non solo la vecchia catena di montaggio ma la stessa specificità del mezzo. Era dunque vitale non abbandonare quel rifiuto a un destino nichilista. Dovevo iniziare a vedere il non fare, a inoltrarmi come artista nel territorio che il mio stesso dare senza più dare apriva. La comunicazione a Giancarlo Politi apparsa su Flash Art è per me molto importante perché è la dichiarazione d’intenti di quel rifiuto, il suo programma minimo. Per tutti gli anni Ottanta e Novanta rimango un artista del rifiuto ma dentro una scena interlocutoria. Qui non sono più un produttore ma una sorta di strano consumatore. Produco dentro l’alienazione. Sono un consumatore che si nega a un’attività dichiaratamente artistica ma che si apre a frammenti marginali quasi irrilevanti che la condizione di non arte rilascia, dalle ricevute commerciali alle foto turistiche. Non ero naturalmente interessato ai frammenti in sé, in quanto cose, ma alla loro relazione con la mia negazione d’artista. Queste marginalità erano in qualche modo papier collé di ritorno, sia pure all’interno di una scena completamente diversa da quella cubista – mostravano sì di procedere verso un ulteriore abbattimento dell’illusorietà pittorica, ma il meccanismo dei loro piani sembrava allontanarsi da quello di Fruttiera e bicchiere di Braque del 1912. Le marginalità che si presentavano nella condizione di non arte mi attiravano per una loro inedita azione di disturbo e per il misterioso percorso dei loro errori, in qualche caso persino simili a quelli che Baudelaire vedeva in Ingres. Segnalavano un’importante oscillazione nell’evento, un retrait. Ad esempio, nel 1985, mi trovai nella condizione di cedere un libro acquistato anni prima. Mi ero accorto di alcune sue imperfezioni e desideravo liberarmi dell’errore. Dopo essere riuscito a rivenderlo, con stupore mi accorsi che a sopravvivere erano rimaste le lettere e le ricevute dell’acquisto e della vendita che chiedevano di non essere dimenticate in qualche cassetto. Promettevano in cambio un loro secretum. Quale? Da quei documenti che raccontavano una cessione, una fine, partiva anche una misteriosa forza non conciliante. Certamente non esplicitata, non dichiarata ma che io vedevo su un altro piano. Vedevo cioè da una parte questi frammenti marginali e dall’altro, separato e non coincidente, il piano letterale che li riceveva in visione. Questa distanza, questa non coincidenza, liberava anche una sorta di vibrazione o di oscillazione. Era un cenno debolissimo di vita, di realtà. Nell’esplorazione di questi limiti stavo dunque trovando la forza particolare per vedere la non-esistenza dell’opera. Dall’oscillazione del rifiuto, del retrait, stavano nascendo nuovi piani visivi.

Mi stavo inoltrando in una realtà altra, quella che in arte è indicata come realtà promessa. Per ottenere un risultato di questo tipo era fondamentale mantenere la distinzione, la non coincidenza (e il pensiero corre a Heinrich Wölfflin) tra piano letterale e margini, ma lasciando una zona quasi impercettibile d’illusione, di coincidenza. Solo così i frammenti marginali, come i materiali esterni (external materials) dei papier collé potevano giungere anch’essi a esposizione. Il loro valore espositivo (Walter Benjamin) conciliante, cioè totalizzante, era redento dalla tacita accettazione della distinzione, dalla non-coincidenza. O, se si vuole, la coincidenza veniva hegelianamente di volta in volta superata ma non tolta dalla non coincidenza. Un’ambivalenza sospetta? Non credo. Mallarmè pare sia stato il primo a notare nella tendenza impressionista il segno di una misteriosa oscillazione e a valorizzarne i margini. “Captivating and repulsive”, scrisse, in un suo celebre saggio in lingua inglese proprio sull’impressionismo e Manet. La condizione di non-arte dunque mi permise, negli anni successivi al Telegramma, di inoltrarmi all’interno di una nuova scena interlocutoria. Di quest’attività rimangono documenti non numerosi ma da me riconosciuti. Sono testimoni di marginalità esplorate, non per oltrepassare l’arte ma per rimanere su una linea di cesura. Solo nel 2007 riesco a venir fuori da questa lunga fase analitica per spostarmi ancora più in avanti. Lo faccio con un breve testo, quello su Erna Lendvai-Dircksen, la grande fotografa del nazionalsocialismo. Nel 2012 c’è finalmente L’impresa, anche in questo caso un testo, esposto nel “Brain” di Documenta 13. L’intenzione di quest’opera è di attraversare la letteralità del nuovo piano di visione proveniente dalle esplorazioni degli anni Ottanta e Novanta, osservando da vicino il cortocircuito tra conciliazione e non conciliazione (lo scambio dei ruoli). Questo cortocircuito, credo, sia destinato a riaprire la questione del medium. La storica dell’arte Lisa Florman, tornando alcuni anni fa su Collage di Clement Greenberg, individuava nel celebre testo singolari elementi di dialettica negativa, non conciliativa, in contrasto con l’interpretazione tradizionale di un modernismo greenbergiano solo essenzialista (e conciliativo)2.

AV: Restare al margine, quindi, come esplorazione di zone contraddittorie di negoziazione, che aprono un’esperienza dialettica dell’arte… Credo che il tuo Telegramma registri un passaggio critico della storia dell’arte in Italia. Nel 1980 fu pubblicato infatti un numero della rivista Semiotext(e), editata da Sylvère Lotringer, dedicato al movimento dell’Autonomia italiana3. Gli anni Settanta furono in effetti segnati in Italia da una ricerca “autonomista” fra arte, architettura, design, teatro, forme di impegno alternativo…Una delle “linee di ricerca dell’arte italiana in esilio”, per citare Cesare Pietroiusti, che raccoglieva input dal decennio precedente ma che, proprio dalla fine degli anni Settanta, e quindi dopo il tuoTelegramma, sembra venire progressivamente costretta ai margini. Eppure, così come aveva una sua matrice storica articolata e una sua necessità espressiva, quella linea ha anche avuto i suoi sviluppi e una perdurante urgenza, o attualità, che ne comporta la periodica riemersione e riproposizione. Che cosa significa, o ha significato, per te, l’autonomia? È un contesto in cui inseriresti la tua ricerca di allora e i suoi esiti attuali?

FM: Sì, ritengo che Cesare Pietroiusti abbia ragione e tocchi un tema profondo della discussione sull’arte italiana degli anni Settanta. In quegli anni si riaccese effettivamente una forte volontà di autonomia ma, ritengo, sempre all’interno di una tradizione culturale che proprio su questo tema si era, in un passato non troppo lontano, drammaticamente divisa. Una divisione, ritengo, importante e destinata a diventare paradigmatica e influente. I cultural studies riscoprirono proprio alla fine degli anni Settanta Gramsci, ben consapevoli che nei Quaderni dal carcere (Einaudi, Torino, 1975) non c’era solo una potente critica dell’egemonia filosofica di Benedetto Croce. Nei Quaderni è costante la preoccupazione di interrompere l’esilio dell’intellettuale italiano separato ed emarginato. Il celebre testo di Edward Said, Reflections on Exile (Harvard University Press, Cambridge, MA, 2002), ha in copertina l’immagine di Dante in esilio. Al suo interno si trovano numerosi e rilevanti riferimenti a Gramsci e alla sua decostruzione dell’egemonia, tra cultura alta e cultura popolare, oggi diremmo di massa. Non si dimentichi inoltre che questo tema ha alimentato il cuore stesso delle avanguardie artistiche. Thomas Crow, nel saggio pionieristico “Modernism and Mass Culture in the Visual Arts”4, lo dimostra brillantemente. Dinanzi al potere distruttivo della società di massa le avanguardie artistiche hanno sempre risposto dedicando particolare attenzione alla marginalità. Negli anfratti più dimenticati di queste hanno cercato il supporto di difesa ma anche di attacco. A questo punto però la nostra discussione è inevitabilmente destinata a diventare difficile e insidiosa. Said in “Traveling Theory Reconsidered”, ora in Reflections on Exile, mette in evidenza l’importanza del rifiuto radicale e intransigente in filosofi come Adorno e in Fanon. Il loro è un pensiero della non conciliazione e dell’autonomia radicale. Gramsci però, come sappiamo, temeva che l’operazione politico-culturale dell’autonomia nascondesse un’intenzione di per sé egemonica. È questo un vero punto di divisione? Probabilmente no. È infatti opportuno aggiungere che le pagine dei Quaderni dedicate all’argomento sono sofferte e drammatiche. Gramsci è un uomo che ragiona a partire da una sconfitta e tocca la questione del rapporto tra cultura alta e cultura popolare non pensando mai di dare precedenza ad una rispetto all’altra, è consapevole del loro destino di contaminazione e ibridazione. Insomma tutti i protagonisti di questo dibattito tradiscono, ben oltre le posizioni specifiche, la preoccupazione che il rifiuto e l’autonomia siano strumenti da riposizionare costantemente. Dopo il ’78 ho provato a portare il rifiuto fin dentro l’esplorazione della marginalità, nella condizione di non arte. Il rifiuto è un retrait, un’oscillazione, che bisogna imparare a vedere e forse un giorno (oltre il modernismo) anche a toccare.

AV: In un tuo testo pubblicato su Flash Art nel 1974, quattro anni prima del Telegramma, scrivevi che l’arte è inserita nell’estensione dialettica (ovvero contraddittoria) del reale, che influisce così anche sui segni artistici (ARTE ±)5. Che relazione instaura per te l’arte con la realtà? Nello stesso testo affrontavi il rapporto fra artefatti materiali e artefatti linguistici, esplorandone l’“omologia”, come scrivevi citando Ferruccio Rossi Landi. Potremmo affermare che la tua ricerca artistica ha continuato a esplorare, anche dopo il Telegramma, quest’omologia attraverso opere-testo in cui non è però il testo in quanto tale, ma l’opera che esso evoca e a cui esso si riferisce che ti interessa? Ho l’impressione che tu infatti non sia interessato a un’arte coincidente con il testo, ma piuttosto a riflettere su cosa sia l’arte nell’estensione dialettica del reale, come dichiarasti già nel 1974…

FM: È una domanda decisiva. Tuttavia le mie incertezze al riguardo sono massime. Ricordi Plinio? Diceva che Parrasio prometteva (promittat) realtà. Cosa rimane oggi nell’arte contemporanea di quella promessa? Non certo l’attesa parte di felicità. L’omologia tra artefatti materiali e artefatti linguistici voleva richiamare l’attenzione proprio su questa condizione. In quegli anni s’iniziava a capire che la fabbrica fordista con i suoi artefatti materiali veniva smantellata solo per allargare infelicità (e alienazione) all’intera vita dell’uomo. Con il postfordismo si sarebbe instaurata una sorta di intercambiabilità tra i due tipi di artefatti, come tra merci astratte e indifferenti. L’obiettivo era arrivare all’inaudita messa al lavoro del linguaggio e delle stesse vite umane come fossero artefatti materiali di fabbrica. È la nuova fabbrica diffusa e infernale, l’oltretomba dei nostri tempi. Da quell’omologia parte il viaggio che mi porterà, qualche tempo dopo, ad annunciare non un rifiuto in generale (già nella tradizione delle avanguardie) ma un più specifico rifiuto del lavoro astratto in arte. Il rifiuto che io vedevo – ripeto – non era solo un gesto luddista o un annuncio oracolare. È una “plasticità” che va verso la realtà promessa. L’arte si sta trasferendo in un altro luogo. Questo luogo è la sua realtà, la sua letteralità, un retrait che oscilla, che costruisce e distrugge nell’oltretomba della fabbrica della vita umana. Qui c’è un continuo “scambio dei ruoli” e di piani visivi. Questo luogo non è una verde prateria, è la tempestosa terra della cesura, la realtà promessa, che attende di essere liberata. Il nostro tempo ci concede di vedere in arte solo la parte d’infelicità di questa realtà. Non so perché. Inizio a descrivere visivamente questo luogo in L’impresa, dove è presente lo sfondo confuso di una flatness immanente, una declinazione o “oggettivazione” estrema della superficie pittorica di cui parlò Lionello Venturi (influenzando in America Greenberg). Il testo scritto è dunque un materiale esterno come un frammento di giornale in un papier collé o se vuoi come quel chiodo di Braque – in Natura morta con violino e brocca (1910) – (la marginalità) che non era letteralmente realtà, ma la piccola necessaria illusione (e comunque non l’imperiosa prospettiva) per raggiungerla. Far coincidere testo e realtà è un errore, lo compresero Braque e Picasso che non caddero nella trappola dell’astrazione totale (il futuro lavoro astratto e in generale del postfordismo?). È fondamentale in questo caso distinguere, non conciliare. Ma attenzione, sappiamo proprio dal cubismo che per ottenere questo risultato è drammaticamente necessaria una sorta di illusione di appoggio, di conciliazione transitoria. I muri scorticati in galleria di Michael Asher nel 1975 cosa facevano, del resto, se non guardare in modo drammatico a questa letteralità, alla realtà promessa? Anche Dan Graham qualche anno prima, nel 1969 mi pare, sembrò evocarla parlando di Dean Martin su una piccola rivista di musica rock (l’ha ricordato in anni recenti anche Dora Garcia). Scrisse “real”, usando questo termine in un modo diverso dal “reale” dell’“automatismo” cinematografico di Stanley Cavell. Come vedi non è facile spostarsi in avanti rispetto alla realtà vista da Fruttiera di Braque o ai “particolari di realtà” dei Teleri di Sant’Orsola (1490-95) del Carpaccio a Venezia.