Per Lauren Halsey South Central Los Angeles è il posto più creativo della Terra. Attraverso le sue sculture e installazioni di ispirazione funk, Halsey re-immagina cosa possa essere lo spazio di South Central per la comunità nera nel mezzo di una sfrenata gentrificazione.

South Central, comunemente chiamata dai costruttori South Los Angeles o “SOLA”, separa il centro di Los Angeles dalle periferie circostanti. Storica comunità nera sin dalla Grande Migrazione, l’area ha resistito alla gentrificazione negli ultimi vent’anni. Oggi, con lo sviluppo del SoFi Stadium da cinque miliardi di dollari – la più costosa sede sportiva negli Stati Uniti – i residenti sono sempre più tagliati fuori dal mercato, e la cultura e le persone che fanno di South Central l’enclave creativa che Halsey adora sono sull’orlo dell’obliterazione.

Halsey ha usato il suo successo come artista per sovvenzionare il Summaeverything Community Center, uno spazio fondato sull’ethos dell’emancipazione tramite iniziative autonome. Dallo scorso marzo ad oggi hanno distribuito 14.000 scatole di prodotti alimentari a famiglie con difficoltà economiche. “Non si tratta di avere successo e lasciare i sobborghi” afferma Halsey, “ma restare ed essere fortunato e renderlo il miglior posto possibile per se stessi, per la propria famiglia e per i propri vicini”. Halsey, la cui famiglia vede in South Central la propria casa sin dagli anni ’20 del Novecento, si impegna con la propria pratica artistica a combattere lo stigma che spesso viene imputato al suo quartiere come luogo di violenza, qualcosa che lei sostiene sia stato attribuito “per paura, per stereotipo, per mito”.

Halsey parla di South Central solamente con amore e ammirazione.

L’intervista che segue è stata rivista per chiarezza.

Leah Perez: Ho frequentato El Camino Community College, mi dicevi di aver studiato lì architettura. Adesso che stai ritornando alle tue radici architettoniche con Crenshaw District Hieroglyph Project (2018– in corso), mi domando in che direzione vedi andare il tuo lavoro? Intendo spazialmente, ma anche da un punto di vista teorico. Dove immagini il futuro dei tuoi lavori?

Lauren Halsey: Nei tre o quattro anni passati ho provato a rendere professionale il più possibile il mio studio – con maggiore consapevolezza. Per quanto riguarda l’organizzazione del luogo in cui lavoro e la sua messa a punto con persone con cui mi piace costruire e scolpire, sento di avere finalmente raggiunto ciò che volevo. Il gruppo è composto dalla mia ragazza [Monique McWilliams], il mio migliore amico d’infanzia [Emmanuel Carter] da quando avevo dieci anni, persone che sono cresciute nella mia stessa strada, dietro l’angolo, e più formalmente da assistenti di studio. Li vedo come una parte della mia famiglia “estetica”, abbiamo in comune lo stesso ritmo nel fare. Quindi ci è voluto un po’ per arrivare a quel punto. E adesso che ci siamo, durante questo tempo di inattività a causa del Covid-19, sento di voler ritornare su vecchi progetti per ripensarli in nuove forme. Per esempio Crenshaw District Hieroglyph Project, che per me era una sorta di architettura performativa, così come lo era la pelle… Perciò spero di arrivare ad avere pareti che non fungono semplicemente da disegni ma che siano strutture, sovrastrutture. Adesso ci stiamo avvicinando alle sperimentazioni con il cemento, cosicché i pannelli egiziani non siano più piatti. Non sono più composizioni in due dimensioni, diventano pieni, come i mattoncini di Lego tridimensionali, così posso vederli [e posso pensare la scultura] come pelle, o al livello di composizione, anche un potenziale rifugio – un rifugio estetico. Ad essere onesta, sono stata davvero presa con il programma di distribuzione del cibo. Gran parte della sperimentazione per approdare a nuove forme è passata in secondo piano. Sto lavorando duramente per sostenere il programma settimanale del mio centro sociale.

Ana Britz: Mi piace che parli dell’architettura come se non fosse esclusa da altre forme di oppressione, perché è importante che noi riconosciamo, specialmente in questo momento di protesta, quanto l’architettura ricopra un ruolo nell’oppressione delle comunità. Ti sei riferita a te stessa come un architetto premuroso, puoi dirci di più di come funziona la cura nel mondo fantastico che stai costruendo?

LH: Cerco di non essere sedotta dall’obiettivo o dal tentativo di raggiungere una certa monumentalità. Provo ad avere empatia per il contesto, per come contestualizzo il processo, nel lavoro, con le persone, i materiali, l’archivio – insomma vivere tutte queste cose con amore e orgoglio in testa. È proprio questo il motivo per cui lavoro con determinate persone, perché finora è stato bellissimo e romantico, nonostante sia difficile costruire una scultura per la società. Spero un giorno di arrivare all’architettura.

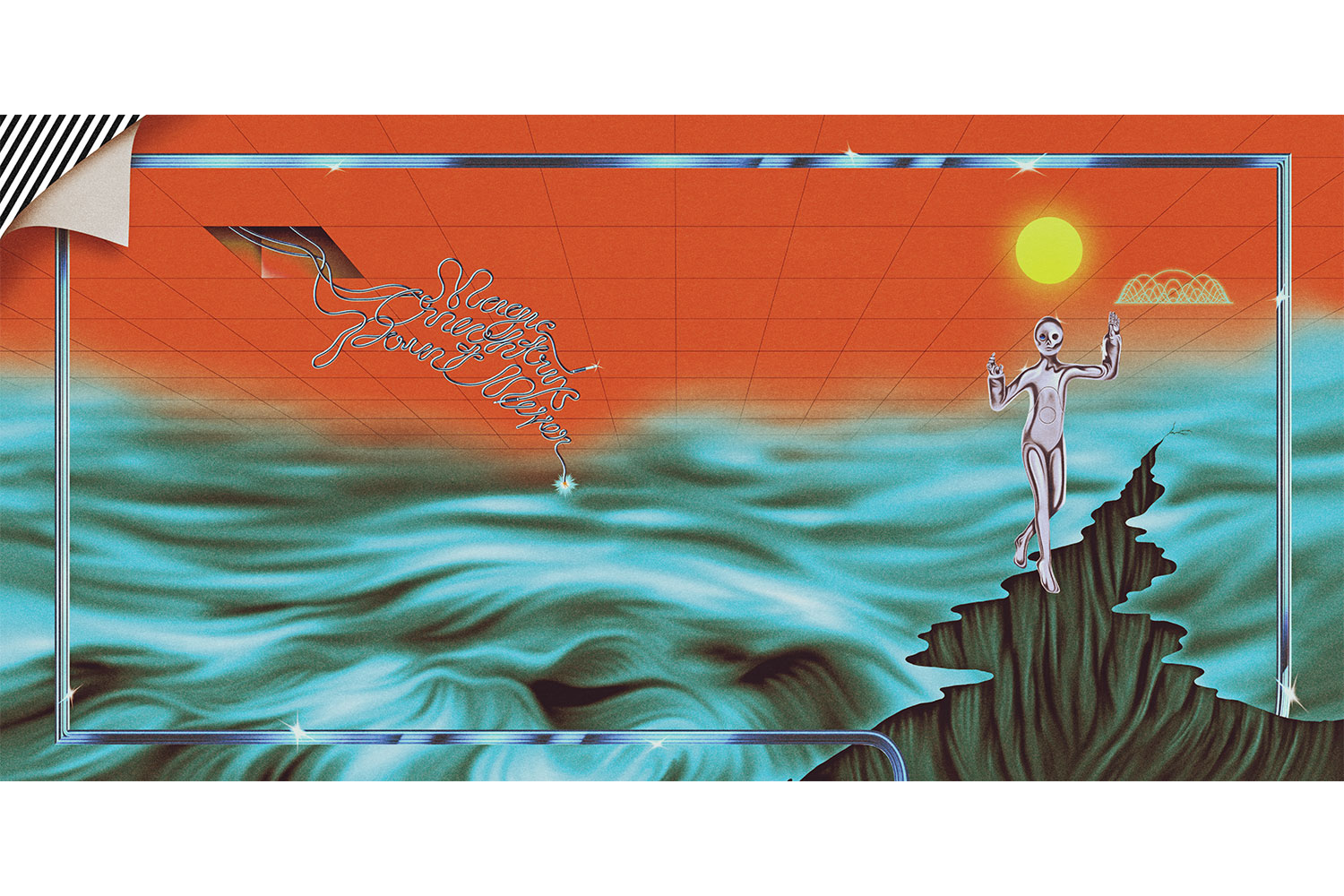

LP: Per continuare sull’idea di architetto premuroso, sono molto curiosa a proposito dei tuoi “funk mounds”, questi spazi bianchi e bitorzoluti. Spesso pensiamo al museo come uno spazio dalle pareti bianche, come sei arrivata a utilizzare queste forme molto sinuose come pareti?

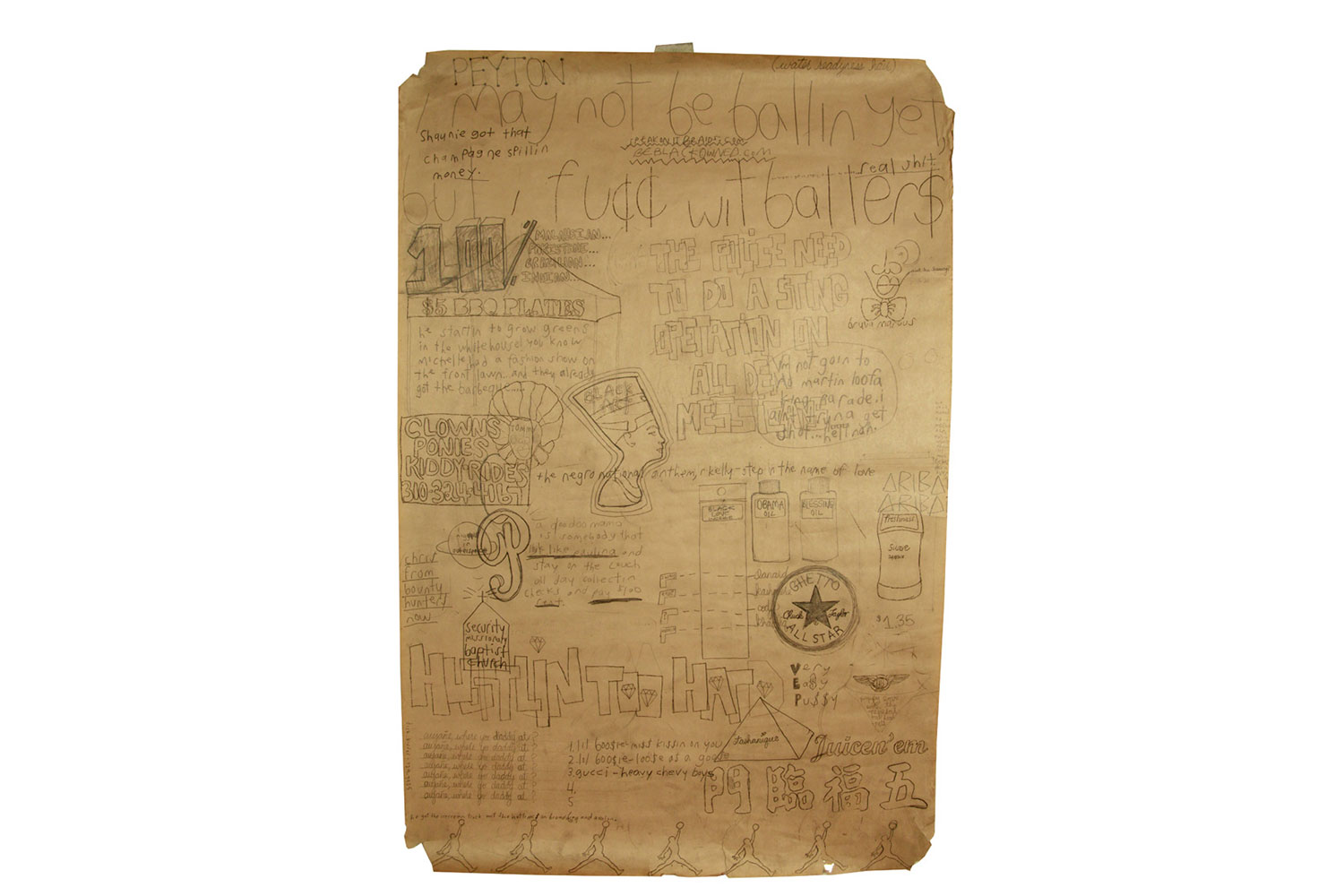

LH: Quando ero all’università vivevo nel mio studio, lì ho iniziato a costruire una grotta come un contenitore per me stessa. È diventata una sorta di caverna estetica quando ho esposto gran parte dell’archivio che stavo raccogliendo – intenzionalmente una parte come fosse un archivio, l’altra parte invece era composta soltanto da cose che mi piacevano e che avrei esibito per me stessa. Poi è diventata una grotta dove io e i miei amici ci riunivamo, un posto per rilassarsi… dove ho creato queste cascate – ho scoperto essere veramente bello.

In quel periodo, stavo studiando le Grotte di Mogao (grotte cinesi), e la funzione della caverna come deposito di cultura… Dopo essermi ritrasferita a L.A., vedendo il mio quartiere e gran parte della città totalmente riorganizzate e sull’orlo dell’obliterazione – persone che migravano nuovamente al di fuori della Contea di L.A. – ho ricominciato a pensare alla maquette sperimentale di un luogo che possa contenere i nostri archivi e le nostre cose, perché non ce n’è uno. Naturalmente ci sono le biblioteche e gli archivi per la ricerca, ma mi riferisco alle nostre cose estetiche – gli oggetti che creiamo, i nostri miti, i nostri profumi, i nostri suoni. Quindi ho iniziato a costruirne uno insieme al mio migliore amico, ed è cresciuto fino a includere la mia fidanzata e i miei cugini, trasformandosi in questa scultura collaborativa e intuitiva, e chiunque poteva farne parte. Non si trattava di avere una certa educazione o abilità. Si trattava di usare le nostre mani, e questo ha unito le persone in un modo veramente speciale

AB: Capiamo questo senso d’urgenza nell’aver costruito questi spazi come magazzino e archivio – e il collegamento alle grotte cinesi ha molto senso in relazione al lavoro collettivo. Questo mi fa pensare a cosa ci riserverà il futuro. Volendo definire il tuo lavoro come afro-futurista, cosa significa per te oggi afro-futuribile?

LH: Credo di sentirmi motivata dal genere. Prima del virus ho sempre pensato “ci arriverò, il centro sociale si realizzerà, raggiungerò il mio obiettivo”, oggi mi sento più che mai entusiasta di continuare con il mio funk e di costruire questi mondi molto ambiziosi che non ho idea di come realizzare. Probabilmente prima ero incastrata nel mito del “ci proietteremo nelle stelle e ricominceremo!”, ora c’è un’immediatezza dell’adesso o mai più. Questo è il tipo di energia che porto con me ogni giorno. E sto realizzando che a nessuno frega davvero niente.

Prima [del COVID-19] pensavo all’afro-futurismo come a una destinazione, pensavo che sarei approdata lì e che sarebbe finito tutto quando avrei lasciato questo pianeta. Oggi ho fretta di arrivare all’afro-futuro adesso, perché è già troppo tardi.

Mi sento motivata, ma anche molto triste, perché questo implica molto lavoro. Realizzare che il mondo non è ciò che pensavi fosse e che sì, puoi lavorare duramente e provare a creare un’equità, ma dietro l’angolo c’è ancora un edificio da sedicimila dollari – ed è solo il primo di molti che verranno. Quindi sto cercando di dare concretezza a tutti i miei presupposti ideologici. Che si tratti di una scultura, di una scatola di prodotti alimentari o di un programma per il doposcuola, ma farlo adesso, con risorse o meno.

LP: Il tuo lavoro archivistico e per la comunità con Summaeverything è fonte d’ispirazione. South Central L.A. ha una storia legata alla comunità nera profondamente radicata, quale pensi sia il modo migliore per preservare questa conoscenza per le generazioni future, nonostante il fatto che la città cambi velocemente?

LH: Abbiamo bisogno di spazio per farlo. Abbiamo bisogno del nostro spazio. E di persone che custodiscano questi spazi e archivi. Per quanto riguarda il mio centro sociale quando il mio tempo su questa terra sarà terminato, spero di possederne la proprietà e che ci sia una forma di fiducia per cui forse un giorno sarai in grado di entrare e vedere il valore delle nostre cose di un decennio o di una vita—invento—o centinaia di fasci d’incenso di tal dei tali o quest’epoca impressa nel quartiere. O un’intera collezione di dipinti di Pasacio tha King, [Pasacio Da Vinci] il pittore di insegne che sta dietro l’angolo – questo non lo sto inventando, anzi ci sto lavorando. Non so chi lo farà, ma so che sto occupando attivamente questi archivi e vi sto partecipando, acquistando, rifornendo e curando le cose al massimo delle mie capacità, cosicché un giorno possa lasciare tutto in uno spazio; e magari chiunque passerà per il centro sociale ne diventerà il custode.

AB: Gli oggetti che tu archivi sono materiali sfortunati che non sono archiviati istituzionalmente, sento che nel tuo lavoro stai costantemente sfidando il significato di “istituzionale”. Ci puoi parlare della tua partecipazione nel mondo dell’arte, considerando che produci oggetti che vengono esposti in gallerie d’arte ma allo stesso tempo pensi costantemente allo spazio pubblico e ne sostieni l’accessibilità?

LH: La storia dell’arte mi interessa in una certa misura. Mi interesso dei lavori che produco per South Central, che tra un milione di anni esisteranno sotto un canone storico-artistico quali affermazioni (o dichiarazioni) che le persone del luogo hanno di fatto costruito questa cosa.

Ma ciò che mi guida e mi motiva è il potenziale di tutte le risorse, le piccole vendite d’arte che faccio qua e là, la conoscenza e l’energia che posso riciclare nel mio quartiere.

Anche se i miei genitori hanno lavorato duramente tutta una vita, non sono Puff Daddy. Quindi essere coinvolta nel mercato dell’arte autonomamente mi ha dato voce in capitolo sul dove il mio lavoro è esposto e con chi voglio che conviva. Quello scambio di capitale deve avvenire. Vi partecipo [nel mercato dell’arte] ed è importante, ma lo vedo come un modo di sistemare le cose che mi servono per esistere come individuo felice nel mio quartiere. Lo vedo come uno strumento.

Quando ero a El Camino, ho provato ad affrettare l’incisione per vendere le stampe fuori dal Staples Center, in base a chi si stava esibendo. E molto presto ho realizzato, che se riuscivo a dormire la notte e scambiare il mio lavoro per soldi e poi fare qualcosa di eccezionale con quei soldi mi sarebbe stato bene. È questa la mia posizione… Devi continuamente stare attenta all’etica e monitorare la bussola morale. E alla fine del giorno, per ciò che è stata la mia esperienza di vita, la classe e le differenze culturali non potrebbero essere più distanti.

AB: Uno dei tuoi lavori che preferisco è Slo But We Sho (Dedicated To The Black Owned Beauty Supply Association), che nel 2019 è stato esposto in “Punch” da Jeffrey Deitch a Los Angeles. Questo lavoro mi affascina sia per il suo contenuto, ovvero la bandiera Panafricana, sia per la materialità dei capelli e la natura tattile del materiale che usi. Puoi parlarci di più di questo lavoro e a cosa si riferisce?

LH: Quando mi sono ritrasferita [dal college] ho iniziato a notare che i negozi di oggettistica, i mercati del pesce, i negozi di bellezza, di alcolici, i mini-market non sono proprietà delle persone del quartiere. Al tempo stavo facendo questi lavori a scuola in cui stavo trasportando questi portali in una sfera funkadelica – stavo usando i capelli in quel senso e ci avrei messo dei ventilatori. Per farla breve, ho finito i capelli, quindi giro per tutta L.A. cercando ciocche di colori specifici, facendo molta fatica e sperimentando tutto il razzismo possibile e immaginabile, e pensavo “quando è troppo è troppo. Lasciatemi andare dal fornitore per comprare i capelli così non devo avere a che fare con tutto questo”.

Con la mia ragazza siamo andate dal fornitore – non abbiamo chiamato, non pensavo si dovesse – e arriviamo a questo magazzino. Bussiamo alla porta e un ragazzo coreano, rispondendo, chiede “Ehi, posso aiutarvi?” Sembrava scosso, come se si chiedesse “come mi avete trovato?” Dico “Ehi, volevo solo entrare e comprare dei capelli. Pensavo che questo fosse un negozio”. E lui “Per fare cosa vuoi comprare dei capelli?” E io “Per la mia testa?” Apre la porta e dice “Entrate” e eccoci in questo enorme deposito… Lui è piuttosto nervoso, e noi chiediamo, perché ci fosse quell’energia nell’aria. Quindi ci sediamo nel suo ufficio. Hai presente quella parte nei thriller in cui alla fine entri nella stanza del serial killer e ci sono ritagli di giornale e foto della persona che perseguita? Era più o meno così ma con un focus sulle donne nere. Era l’installazione di donne nere più bella ma anche inquietante: ogni periodo estetico, ogni stile – naturale, mosso, liscio, ricci a mezza luna, riccioli, treccine. Lui ci guardava spaventato (perché donne nere) e ci scrutava. Quindi dico “Vorrei comprare un migliaio di pacchi di capelli per me e per la mia arte”. E lui chiede “Avete un’azienda?” Io mi ero appena trasferita nel mio studio, [quindi dico] “Non ti darò il mio indirizzo, ma ho una foto” e gliel’ho mostrata. E lui “Avete una licenza per il commercio all’ingrosso?” E la mia ragazza dice “Sì, ce l’abbiamo”. Realizziamo dunque che si trattava di un gioco… Devi compilare una domanda così possono decidere se puoi spendere i tuoi soldi in questo business globale e acquistare i capelli. In quel momento ero turbata, perché ho realizzato che il motivo per cui non ho visto nemmeno un negozio di prodotti per bellezza con proprietari neri in tutta South Central non è perché non abbiamo le credenziali o lo spazio o non possiamo farlo, è perché siamo letteralmente fuori dal mercato così da non poter competere. E oltre questo, siamo limitati nella scelta della palette (che loro pensano dovremmo usare). Quindi ci studiano in qualità di designers e fornitori di capelli sulla base di uno strano mito e, deduco, ideali di bellezza che loro vedono su di noi.

Ho iniziato a fare ricerche più approfondite e non sono riuscita a trovarne [di negozi di bellezza di proprietà di persone nere] perché siamo appunto fuori dal mercato. E poi mi sono imbattuta nella Black Owned Beauty Supply Association, penso che in questo senso ci sarà un altro progetto più avanti, se avrò i fondi per farlo, in cui assumerò un amico coreano-americano per fingere di essere me, così possiamo comprare tutti i capelli possibili e darli alle donne nere della comunità, affinché possano possedere la propria attività. Insomma, questa è la ragione di questo lavoro e spero che il centro sociale riesca a favorire la nascita di più attività di capelli – ma questo è solo uno dei molti esempi.

AB: Analogamente all’eredità di Nipsey Hussle e al suo impegno nella celebrazione della gente di South Central, vedo il tuo lavoro attraverso questa lente dell’arte come àncora di salvezza per la cultura e le persone. Potresti parlarci di come, attraverso la tua pratica artistica, lavori per opporti alle connotazioni negative attribuite all’arte, e di come South Central sia il posto più artistico che tu conosca?

LH: Penso che venga fuori naturalmente. Creo e vivo a South Central con le stesse persone con cui ne ho fatto esperienza, senza tutto il bagaglio. Quindi non sentiamo la tristezza. Ci sono momenti in cui stiamo semplicemente guidando e siamo tipo “Fanculo. Amo l’Eastside”, e il mio migliore amico sa esattamente cosa intendo… Esci e c’è il camioncino dei gelati, e i bambini, la sua bellezza sta lì; giocano a tennis nelle strade, come facevo io quand’ero bambina – hanno i go-karts adesso. E l’uomo del mais, del tamale sono parte della sua bellezza.

Naturalmente, ci sono anche altre cose, c’è violenza in giro, ma questo non domina la mia esperienza qui, lo è semmai da altre persone. Ci sono difficoltà, avversità, ci sono sfide ma c’è anche altro.

LP: Adoro tutto questo. Penso che tu stia andando contro la narrativa che ha dipinto South Central come il posto da cui le persone stanno cercando di scappare, e mostri una profonda ammirazione, è chiaro che vorresti lo vedessero anche gli altri.

LH: Mi ricordo una delle ultime cose che Nipsey ha detto a me, alla mia ragazza e al mio migliore amico Emmanuel – due giorni prima che morisse – “Amo il quartiere, sono un topo di quartiere. Amo guidare in giro e sentire l’odore del Louisiana o di Woody o sapere che vedrò quella persona”, e noi eravamo tipo “Sì, 100%”. Questi sono punti di riferimento, locali che sono così privati per South Central, che li abbiamo accettati così, come a dire: “Questo è il posto, ed è nostro.” È bellissimo.