Pubblicato originariamente in Flash Art no. 333 Maggio–Giugno 2017.

Courtesy Archivio Anselmo.

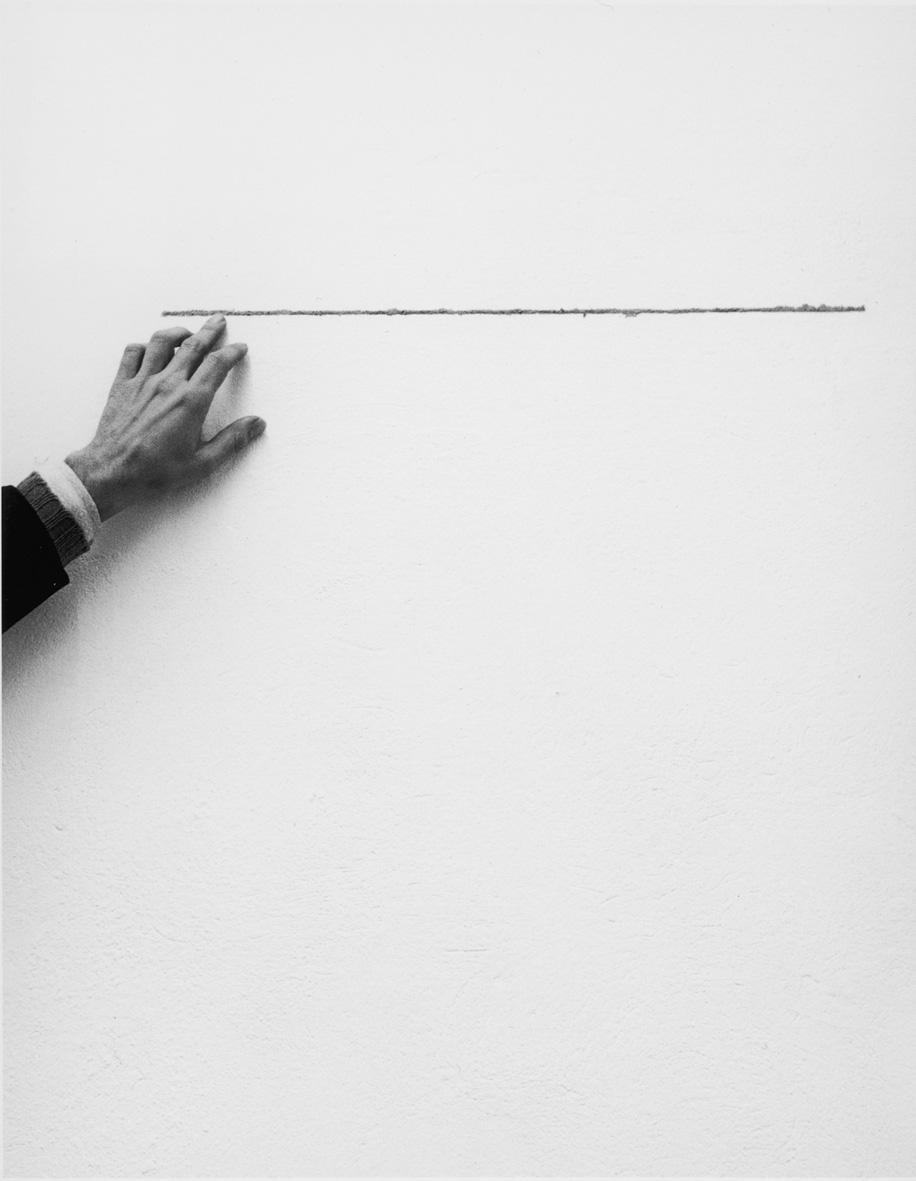

Nel 1970 Giovanni Anselmo incolla della terra sulla parete, a formare una linea parallela al piano del suolo (Linea terra, 1970). “Questa ‘linea terra’ – spiega l’artista – non è più la terra su cui camminiamo ma è il punto in cui la terra si collega in quel momento con me, col mio intervento, la mia energia, le mie considerazioni, e perciò sta in alto sul muro. È terra + colla + muro + me”[i]. Con quest’opera Anselmo, da sempre interessato alla materia e ai processi energetici, sembra anche segnare con evidenza fisica una nuova presenza nell’arte italiana: la terra, che dal secondo dopoguerra entra di fatto all’interno del vocabolario di forme e materiali dell’arte contemporanea. È possibile individuare una metaforica “linea terra” che percorre la vicenda dell’arte prodotta nel nostro paese dagli anni Sessanta ai nostri giorni, attraversando le epoche e i climi artistici più diversi. Proveremo a tratteggiarla qui attraverso tre episodi nodali.

A un impiego estetico della terra s’inizia a guardare con maggiore attenzione nel contesto informale, che indirizza uno dei principali filoni di ricerca sulla materia. Archetipo della materia originaria, la terra compare su entrambi i fronti della ricerca artistica occidentale: dall’Europa, dove dall’inizio degli anni Cinquanta Dubuffet descrive un’ampia fenomenologia del suolo sperimentando varie tecniche (raccolte in serie come Sols et terrains [1956-60], Célébration du sol [1951-60], Matériologies [1958-60], Texturologies [1957-58], Phénomènes [1958-62]), agli Stati Uniti, dove alla metà del decennio Rauschenberg impiega la terra in chiave pittorica nei Dirt Paintings. Se in questi esempi, per quanto avanguardistici sul piano della scelta dei materiali e dell’ottica operativa, non si esce dalla forma-quadro, negli anni Sessanta si compie il passo successivo e la terra si discosta progressivamente dall’infingimento artistico, amplificando il carico di significati, valori e metafore di cui è portatrice. La terra compare nell’elenco dei materiali ed elementi naturali che Germano Celant indica nel 1969 come propri dell’Arte Povera, interessata non a una “descrizione o rappresentazione della natura” quanto piuttosto a “la scoperta, la presentazione, l’insurrezione del valore magico e meravigliante degli elementi naturali”[ii]. Quest’attitudine aveva animato in particolare Pino Pascali (Bari, 1935 – Roma, 1968), scomparso l’anno precedente dopo aver partecipato ai primi appuntamenti espositivi della neonata compagine. L’artista ne era stato antesignano quando, verso la fine di una carriera tanto breve quanto folgorante, aveva intrapreso un’esplorazione degli elementi naturali (acqua e terra). Dopo essere stata presentata alla collettiva “Fuoco Immagine Acqua Terra” alla Galleria L’Attico di Roma (giugno 1967), la proposta più radicale di queste nuove sperimentazioni viene esposta alla mostra fondativa “Arte povera – Im Spazio”, presso la Galleria La Bertesca di Genova (settembre – ottobre 1967).

1 mc di terra (1967) enuncia già nel titolo il suo oggetto: si tratta infatti di un parallelepipedo rivestito di terra, appeso a parete. Sotto il segno della tautologia, l’opera viene letta da Celant come “naturale quotidiano privato di ogni maschera, violato nel suo tabù di banalità, spogliato e denudato, sviscerato anch’esso quale paradigma linguistico”[iii]. In realtà questa referenza è solo apparente: l’opera non è interamente composta di terra ma cela all’interno un’intelaiatura di legno che impiega la materia come mero rivestimento; l’inganno è duplice, in quanto anche le misure non sono precisamente quelle dichiarate.

La terra rappresenta per Pascali il punto d’intersezione dei piani in cui – secondo Alberto Boatto – si dipana la sua ricerca: biografia, antropologia e materia[iv]. La presenza della terra è stata da più parti messa in connessione con il luogo d’origine dell’artista: la Puglia, e la sua cultura di matrice rurale, atavica fino a sfociare nel mito[v]. È un recupero che in quel periodo assume un significato di contrapposizione – se non di polemica – con il miracolo economico italiano, il rapido e traumatico processo di conversione da un impianto produttivo ancora fondato sull’agricoltura alla moderna industria. Che l’ironia rappresenti una delle chiavi attraverso cui leggere la proposta di Pascali è evidente dal processo di geometrizzazione cui l’elemento naturale è sottoposto: una risposta piuttosto esplicita al movimento minimalista trionfante in quegli anni, espressione della civiltà consumistica statunitense. Sospeso a parete, il metro cubo di terra produce un effetto di straniamento di matrice surreale[vi], suggerendo anche una possibile lettura nei termini della nozione di “informe” teorizzata da Georges Bataille: l’asse orizzontale del terreno – quello legato al basso materialismo – viene infatti traslato in quello verticale, luogo della sublimazione visiva.

Da questo momento, il mondo rurale diventa uno dei topoi della ricerca di Pascali, la cui opera si popola di campi arati, canali d’irrigazione, balle e cornici di fieno, attrezzi agricoli – forse espressione di un semplice desiderio di vita dell’artista, rimasto tragicamente incompiuto: “Ho deciso di usare gli elementi più semplici che esistono, l’acqua e la terra, forse perché spero di avere un pezzo di terra che si specchi sul mare un domani”[vii].

In questo giro di anni, la convergenza fra concettuale, Land Art e Arte Povera moltiplica le traiettorie della “linea terra” in direzione ambientale, come nella Earth Room di Walter De Maria (realizzata in tre occasioni a Monaco nel 1968, a Darmstadt nel 1974 e a New York nel 1977), oppure verso una rivisitazione di oggetti quotidiani, come nel telefono di Beuys (Erdtelephon [1968]), o ancora in chiave evocativa nei cretti di Burri (dall’inizio degli anni Settanta).

Se per Pascali – come per gli altri artisti operanti nel cruciale passaggio fra gli anni Sessanta e Settanta – la partita della terra si gioca su un piano ancora metaforico, qualche anno più tardi un fondamentale cambio di paradigma è introdotto da Gianfranco Baruchello (Livorno, 1924).

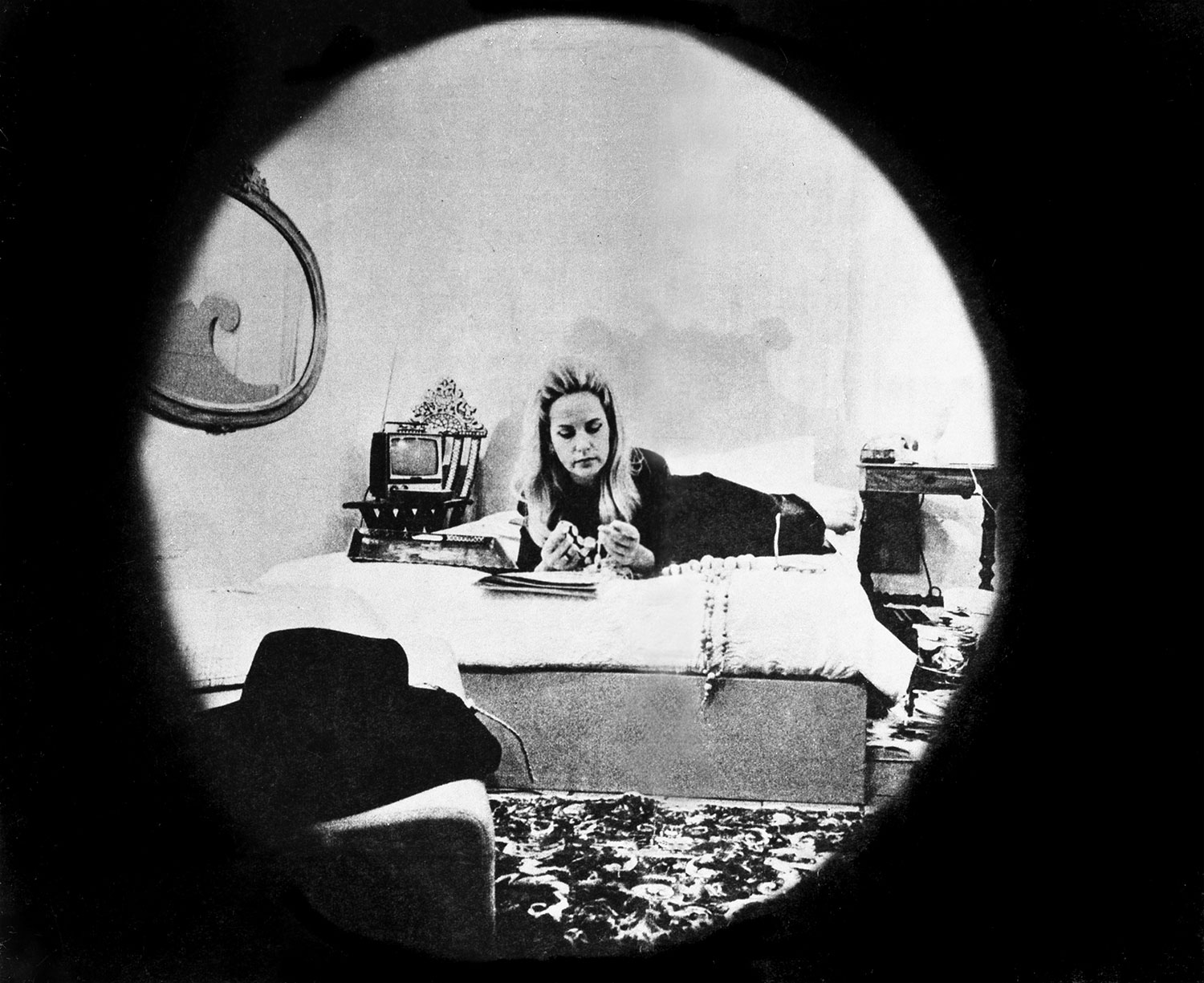

Nel 1973 Baruchello acquista una grande casa con terreno agricolo alla periferia nord di Roma (al kilometro 6,5 della via di Santa Cornelia), dove si trasferisce e impianta l’Agricola Cornelia S.p.A., una società che dichiara come scopo sociale quello di coltivare la terra. Sotto questa denominazione si apre un capitolo del suo lavoro artistico che lo occuperà per otto anni, concludendosi nel 1981. È in quest’ambito che dobbiamo cercare una nuova interpretazione della questione della terra nell’arte contemporanea. Ricorda l’autore:

“‘Suolo e sottosuolo’ sono entrati a far parte del mio ‘dizionario visuale’ a partire dall’anno 1973. Vedendo oggi le immagini di queste mie opere rivivo con sentimenti contrastanti ma, in fondo, positivi quel periodo in cui il mio lavoro di artista ha accompagnato e narrato l’esperienza sperimentale della coltivazione della terra (produzione di mais, grano, ortaggi, barbabietole da zucchero) e dell’allevamento di mucche da latte, pecore, capre, api. Momento ‘creativo’ che si è concretato anche in una serie di mostre ed edizioni non soltanto europee.”[viii]

Azienda agricola e contemporaneamente opera d’arte, Agricola Cornelia resiste a una designazione univoca. Lo stesso Baruchello ha fornito nel corso del tempo diverse definizioni del suo esperimento, da quelle di natura pratica a quelle di carattere intellettuale e immaginativo. In effetti, nel progetto convergono una serie di temi che esorbitano da quelli strettamente agricoli – come ad esempio la terra e il cibo – per interessare settori come l’economia, la politica, l’arte, e questioni come il femminismo. A conferire rilevanza a quest’esperienza è tanto la vastità degli elementi messi in campo quanto il loro incontro, che produce risultati originali.

All’origine di Agricola Cornelia è un insieme di ragioni in cui la dimensione personale s’intreccia a quella storico-politica. L’operazione nasce – nelle parole dell’autore – come “risposta polemica all’esplorazione spaziale”, cui propone una direzione opposta: “discendere al centro della terra, nei suoi organi vitali, nelle sue profondità”[ix]. Si è trattato di “un gesto fondamentalmente politico”, al quale concorrono ragioni biografiche legate al passato familiare, ecologiche (il recupero del rapporto con la natura), d’indipendenza economica. La terra occupa naturalmente un posto centrale nella riflessione dell’artista, rivolta a tutto campo alla “natura della nostra relazione con il terreno, con il suolo, con la terra” e al “significato della scoperta dell’agricoltura”[x].

Seguendo il modello rizomatico, non gerarchico e non significante – promulgato in quegli anni da Gilles Deleuze e Felix Guattari – Agricola Cornelia funge da detonatore d’idee, temi, pensieri, problemi, tali da generare una “cascata di associazioni e concetti”. È un laboratorio, un esperimento, una piattaforma su cui fondare una pratica artistica che trascende i campi disciplinari. Il progetto possiede una dimensione totalizzante che investe l’autore nella sua intera persona, possibile realizzazione di uno dei miti fondativi dell’avanguardia, la fusione fra arte e vita, espunto tuttavia da qualsiasi forma di romanticismo.

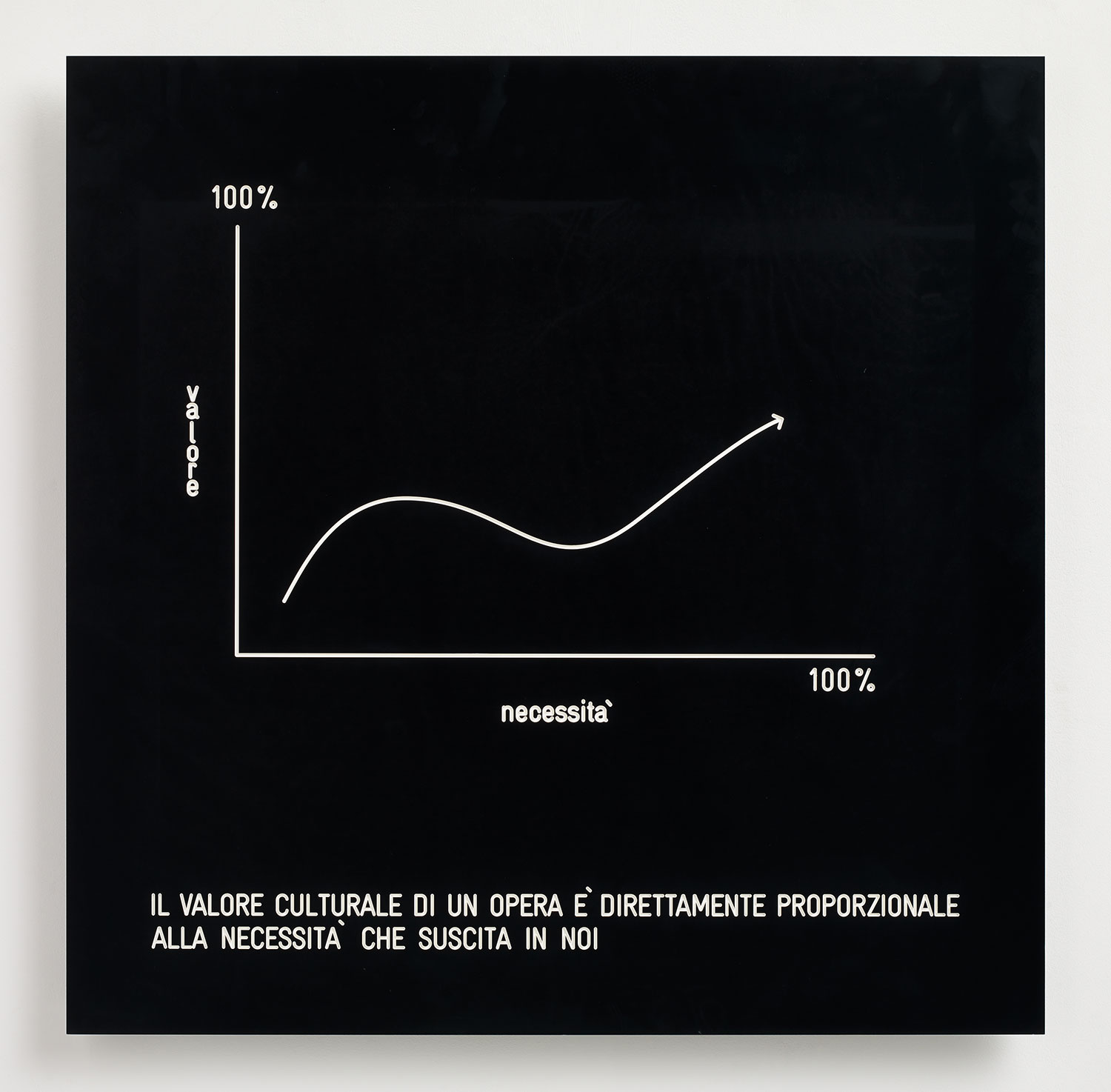

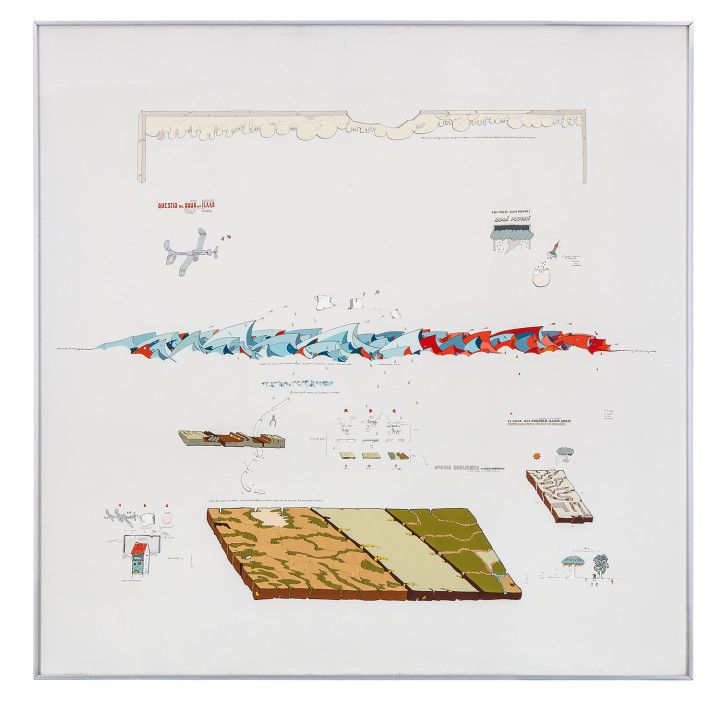

Di questo percorso si conserva traccia in opere considerate dall’autore alla stregua di “sotto-prodotti”. Un anno prima della conclusione del progetto, Baruchello riassume alcune delle questioni che lo avevano impegnato in quegli anni in Questio de aqua et terra (1980), un ciclo di quattro dipinti su alluminio. Ripercorrendo la dualità di Pascali indietro fino alla citazione dantesca del titolo, Baruchello interpreta gli elementi naturali fondamentali alla luce della sua pratica quotidiana, esplorandoli attraverso una pittura che fa deragliare l’apparente tecnicismo nel regno dell’immaginazione.

È un movimento per molti versi speculare a riportare, una quindicina di anni dopo, un altro artista italiano alla terra. In questo caso, tuttavia, si tratta di un vero e proprio ritorno a casa perché, alla metà degli anni Novanta, dopo un periodo trascorso fuori, Massimo Bartolini (Cecina, 1962), torna a vivere stabilmente in Maremma, suo luogo d’origine. “Sono legato a questa campagna perché somiglia a un deserto e per me ha un aspetto positivo: è un posto pulito dove si pensa bene, ma è anche il luogo delle visioni e dei miracoli”[xi]: così l’artista spiega il rapporto con il mondo rurale, che entra quindi nel suo lavoro con un ruolo maggiore rispetto a quello di semplice sfondo. È il caso dei campi percorsi dal protagonista del video Nexus (1992), o dei terreni incolti dietro lo studio rappresentati nella serie fotografica Senza titolo (Propaggine) (1995), in cui Bartolini stesso adotta varie posizioni corporee in relazione al suolo – dichiarazione visiva di tautologica evidenza dell’idea di appartenenza dell’uomo alla terra e quindi alla natura, della necessità di tornare ad affondarvi letteralmente il nostro essere.

Al tema della terra è dedicata in particolare la scultura Basement (2011). Questo termine inglese descrive sia il basamento di sostegno a una statua sia il livello sotterraneo delle abitazioni in cui si trovano gli impianti che ne garantiscono il funzionamento: “È in pratica – spiega l’autore – l’invisibile che mantiene il resto. Basement è una statua che sostiene una statua, è terra innalzata, ha reso verticale ciò che è orizzontale, depaesaggizzato una porzione di terreno per renderla utensile culturale”[xii]. L’opera consiste in una fusione in bronzo che riproduce una porzione di terreno arato dalla superficie di quattro metri quadrati e l’altezza di quaranta centimetri. Lo spostamento di asse compiuto da Pascali viene ripristinato, e il suolo torna a essere basamento primario su cui poggia l’uomo. Parte del paesaggio quotidiano di Bartolini, la terra non è più oggetto della formalizzazione da parte dell’artista ma del lavoro agricolo dall’uomo: “Il campo arato […] è terra scolpita dal passaggio delle lame dell’aratro. Il campo arato ha una qualità più organica, complessa e scultorea di una distesa piana. Sembra il corpo della terra, il suo interno”[xiii]. Rimettendo in gioco la dialettica naturale-artificiale che aveva animato l’arte degli anni Sessanta, l’autore traduce in modo illusionistico un elemento naturale, spingendo al massimo grado l’effetto di trompe l’œil tramite l’impiego di un materiale tradizionale nel campo della scultura. E con la storia di quest’arte l’opera rivendica un dialogo: “È una scultura classica, ma aniconica, che ha per soggetto il basamento dei basamenti: la terra, nel suo aspetto più scultoreo. Nella tecnica della fusione in bronzo la terra spesso funge da cassaforma mentre qui diventa soggetto della scultura stessa”[xiv].

Presentando un brano di natura – per quanto simulata – in uno spazio espositivo, Basement ripercorre un’ulteriore tensione dialettica degli anni Sessanta, quella fra esterno e interno – testimonianza di come l’andamento della “linea terra” sia prodotto di continui innesti, scarti, ritorni e probabilmente senza fine.