Tra i protagonisti del movimento neorealista cinese degli anni Novanta, Liu Xiaodong (Cina, 1963) si contraddistingue per un approccio umanistico che lo ha guidato in numerosi progetti in diverse aree del mondo, e nello specifico in luoghi in cui più si avverte una certa sofferenza economica, unita a una tensione ambientale e sociale. Recentemente l’artista ha applicato il suo rigoroso studio della quotidianità agli abitanti di Chittagong, una città nel sud del Bangladesh; il risultato è una serie di opere presentate dalla galleria Massimo De Carlo nella mostra “Chittagong”, presso la sede di Palazzo Belgioioso a Milano.

Alex Estorick: Una quantità notevole dei lavori in mostra si avvicinano all’astrazione totale. Da cosa è scaturita questa scelta?

Liu Xiaodong: Penso che, nella vita reale, le persone non debbano essere portate a distinguere tra ciò che è figurativo o ciò che è astratto. Dovrebbero piuttosto orientarsi verso ciò che vedono realmente nella loro vita e, solamente in seguito, riflettere sull’arte, invece di iniziare da quest’ultima per poi riflettere sulla vita.

AE: Parliamo di “Chittagong”. Quando ha visitato la città si è prefisso uno scopo o un obiettivo da raggiungere?

LX: Prima che andassi a Chittagong avevo un’idea vaga dei cantieri di demolizione e di cosa avrei trovato laggiù. Tuttavia era ancora un paese straniero dal mio punto di vista. Linguisticamente, culturalmente e dal punto di vista religioso, la città è molto lontana dalla mia esperienza ma, allo stesso tempo, è molto simile ai luoghi dove sono cresciuto, ovvero un’area impoverita della Cina. Una volta compresa la realtà di Chittagong, ho maturato l’idea di far convivere il figurativo con l’astratto; pertanto il contenuto delle tele è emerso per gran parte sul posto, relazionandomi con questa città sconosciuta.

AE: Steel 1(2017) è un dittico di grandi dimensioni: sulla sinistra quattro operai di cantiere trasportano una lamina di acciaio mentre, a destra, abbiamo quella che sembra essere la simulazione di una superficie d’acciaio, in realtà un’astrazione. Cosa rappresenta per lei questa “superficie”, inaugura forse un nuovo stile?

LX: La componente astratta esprime, per me, la difficoltà nel rappresentare determinati conflitti interiori. La parte più figurativa sulla sinistra del dittico è la parte del progetto più semplice da comprendere. Recentemente ho prodotto una serie di opere per le quali ho utilizzato una macchina che dipingeva per me; ma, dopo aver visto il suo modo altamente robotizzato di dipingere, sono tornato a farlo manualmente, ritornando così alla tradizione. Persino negli elementi astratti di questo lavoro ero cosciente di dipingere tenendo fede alla realtà che ho visto nelle fotografie. Per quanto io sia abituato a utilizzare l’astrazione, sono diventato molto più attento nel modo di dipingere. Ho pensato tanto all’automatismo e all’idea che nel prossimo decennio potrebbe esistere una macchina in grado di dipingere esattamente come me. Per questo sto cercando di trovare un modo per essere diverso da una macchina, per produrre qualcosa che sia impossibile da replicare. Negli ultimi tempi dipingere per me è diventato un rituale. Le macchine però non hanno bisogno di questo; possono sì ricreare il movimento della mano, ma non possiedono quello slancio interiore verso la pittura che invece è rimasto sempre costante fin dai tempi più antichi, dal Rinascimento a oggi.

AE: Nelle ultime decadi la Cina ha subito sconvolgimenti senza precedenti a livello sociale, economico, visivo, fenomeni verso cui il suo lavoro è sensibile – come si intravede, ad esempio, nella serie Three Gorges (2003-04). In “Chittagong” lei documenta le condizioni di vita degli individui all’interno di un ambiente urbano ad alta densità. Gli operai di Chittagong sono specializzati nella demolizione delle navi; le loro vite e l’industria sono votate allo smantellamento e, poi, al riciclo della vecchia tecnologia. Ha trovato interessante, forse persino catartico, questo mondo dedicato a una tecnologia d’inversione?

LX: Penso all’umanità come una grande colonia di formiche in cui ognuna di esse è capace di creare oggetti impressionanti, ad esempio le grandi navi container che paiono fuori scala umana. Però, alla fine, le navi vengono distrutte dalle stesse “formiche” che le hanno create. Per cui vi è un ciclo di creazione e uno di distruzione e le formiche sono ancora in vita, nonostante ciò che hanno creato.

AE: Ha sentito, in qualche modo, una certa pressione dovendo sintetizzare la città in così poche immagini?

LX: Certamente per ogni progetto è un grande problema limitare se stessi alla produzione di poche tele, ma è anche una decisione veloce. Già in partenza avevo un’idea dei cantieri di demolizione. Tuttavia non tutte le opere si riferiscono direttamente all’idea iniziale. Quello che ho provato a esprimere in questi dittici è il divario tra ciò che è visibile e comprensibile a un livello basilare e la componente aliena della realtà – torniamo quindi alla superficie in acciaio, che si può vedere, ma non comprendere fino in fondo. Ho pensato a questo in relazione all’attuale situazione geopolitica e all’idea di uno scontro tra civiltà orientali e occidentali, a questa perenne distanza tra ciò che pensiamo di comprendere rispetto a ciò a cui non arriviamo. Quindi, anche se tutti noi volessimo andare d’accordo e cercare di capire l’altro, questa distanza fra civiltà, origini e popoli resterebbe inalterata.

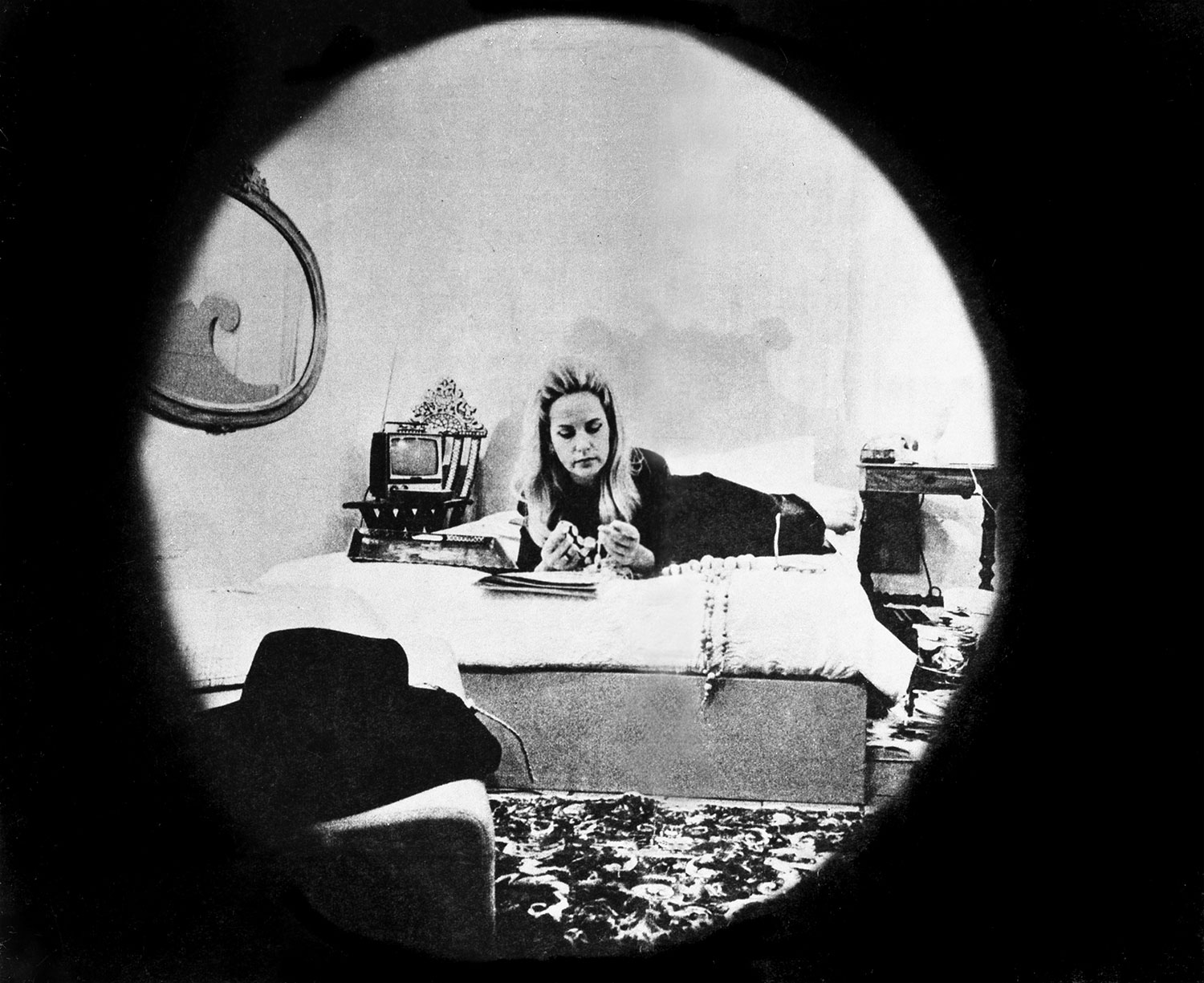

AE: Il suo metodo – che è stato definito “live painting” – è, in un certo senso, altamente sistematico: scrive diari, scatta fotografie e realizza documentari; mentre invece per le opere più grandi mette in piedi una vera e propria impalcatura produttiva in loco. Quanto è consapevole di orchestrare le composizioni e quanto le altera?

LX: Sono davvero molto aperto a tutti i cambiamenti a cui posso andare incontro. A volte non riesco a terminare un dipinto perché piove o perché ho finito i colori a olio, oppure perché una tela è stata distrutta a causa di qualcuno che ci è finito addosso con la macchina. In questo caso, per via della situazione di Chittagong – la mancanza di trasparenza nella legislazione che permettere agli stranieri di ridipingere la città, le polemiche intorno ai soggetti che ho scelto, ma anche i pericoli degli operai sul lavoro e il degrado ambientale in relazione a quest’ultimo – non sono stato effettivamente in grado di allestire una tenda per dipingere lì. Ogni cosa deve adattarsi alla situazione sul campo e devo essere aperto a eventuali modifiche. In questo caso, l’unico modo per farlo era quello di basarsi su fotografie scattate illecitamente.

AE: Osservando alcuni suoi lavori recenti, sembra che lei stia cercando di gettare una rete il più ampia possibile. Si sente più libero lavorando all’estero?

LX: Non si tratta di sentirsi più liberi al di fuori della Cina, il fatto è che sono sorte più opportunità negli ultimi due anni. Quando vengo invitato a esporre all’estero da gallerie e musei stranieri, è naturale che a loro interessi che io dipinga su argomenti che sono più rilevanti per le proprie geografie o istituzioni, piuttosto che mostrare opere che raccontano la Cina. Perciò è solo una questione di essere invitati o meno, non c’è alcuna differenza oggettiva nel dipingere all’estero o in Cina.

AE: Mi chiedo se da parte sua, quando si trova a realizzare opere per un pubblico occidentale, sceglie di cambiare e adattare il linguaggio. Oppure crede non sia più utile distinguere tra Oriente e Occidente?

LX: Mi rendo conto che quello che un artista europeo vede e quello che vedo io sono due cose ben distinte, e che l’Oriente e l’Occidente hanno modalità differenti di avvicinarsi all’arte. Riesco a dipingere solo ciò che sento, che è in qualche modo legato alla mia esperienza di vita, e se non sento niente in comune con quello che vedo allora non saprei come farlo. Avverto decisamente una maggiore affinità e interesse con quello che vedo in Bangladesh rispetto a quello che vedo in America. L’Italia ha più somiglianze con le mie esperienze di crescita in Cina poiché, in diversi modi, è ancora molto agricola.

AE: C’è un parallelo inquietante, mi sembra, tra i dipinti dalla serie “Hotan Project” (2012-13) – dei minatori di giada nella provincia di Xinjiang – e Gli spaccapietre di Courbet (1849) (dipinto un anno dopo il manifesto comunista). C’è un qualcosa che colloca la sua arte all’interno di una cornice storica occidentale?

LX: Naturalmente conosco l’opera in questione, e ho apprezzato Courbet fin da giovane. Ma al tempo in cui dipingevo quei quadri non pensavo direttamente a quel dipinto. Lo sfondo era il conflitto tra la maggioranza Han e la minoranza musulmana nello Xinjiang, nella Cina occidentale. Tante mie immagini sono, in verità, maggiormente influenzate a livello di composizione più dal lavoro di Poussin che da quello di Courbet. Per qualsiasi artista oggi è impossibile sfuggire alla storia dell’arte occidentale. Se un artista afferma di rifiutare completamente la storia dell’arte occidentale – un artista cinese o non-occidentale che sia – è come se si rifiutasse l’elettricità o la lampadina. Forse in futuro qualcuno saprà canonizzare una storia non-occidentale, ma attualmente è qualcosa di impossibile a cui sfuggire, soprattutto se sei un pittore – personalmente non vorrei farlo. Anche se possiedo un mio bagaglio storico e politico, sarò sempre legato in qualche modo alla storia dell’arte occidentale.

AE: Crede che il profilo globale dell’arte cinese oggi derivi in gran parte dalla sua capacità di innescare una sorta di autocritica nazionale e di auto-analisi?

LX: In Cina le leggi non sono come quelle europee. Gli artisti hanno a che fare quotidianamente con diversi problemi, tante piccole molestie, cose inconcepibili per un artista occidentale. Ad esempio, proprio questa mattina, mentre noi stiamo conversando in questo bellissimo palazzo a Milano, a un artista di Pechino è stato abbattuto lo studio dal governo. Ci sono tanti conflitti con i quali si ha a che fare giorno dopo giorno, uniti alle pressioni sociali. L’ambiente sociale in Cina è così claustrofobico. Forse è per questo che le opere degli artisti cinesi sono così piene di rabbia o di manifestazioni anti-instituzionali, non solo contro il governo, ma anche contro la società. Non è soltanto una ribellione contro la nazione in quanto entità politica; lo è piuttosto contro la società contemporanea, contro l’esistenza quotidiana. C’è una parola cinese: “má fan”, che significa “scocciatura” – bene, ogni giorno ce n’è una.