Ultimamente ci scambiamo impressioni sui libri di John Updike (voglio dire che siamo entrati nella fase Updike, che viene subito dopo la fase Philip Roth, che ci siamo lasciati alle spalle e che è durata diversi anni). Mi piace lasciare libri sul tavolo di Luca Bertolo andandomene da casa sua, quando vado a trovarlo d’estate; l’ultima volta, appunto, Il centauro, capolavoro di Updike. Alcuni anni fa, invece, una copia dell’edizione americana di Why Write? di Roth, la raccolta di saggi brevi e interviste rilasciate nel corso di una vita. La copertina di quel libro è diventata lo spunto per uno dei suoi quadri recenti che amo di più. Non so perché racconto queste cose. Forse per dire che Bertolo ha un’inclinazione per la letteratura, per la scrittura – si intitola I baffi del bambino la raccolta di suoi scritti pubblicata da Quodlibet nel 2018 –, o semplicemente il “senso della frase” (come avrebbe detto Andrea Pinketts) che si traduce in titoli memorabili, basta passare in rassegna quelli delle personali degli ultimi anni da SpazioA: “Le belle parole”; “La felicità non fa racconto”; “È possibile capire l’estate”.

Oppure, semplicemente, racconto queste cose per eludere quello che avrei voluto dire senza mezzi termini all’inizio di questo testo: Luca Bertolo è il pittore italiano più influente della sua generazione (se questa affermazione vi sembra eccessiva, sentite quello che hanno da dire in proposito diversi giovani artisti italiani quando, nel mezzo di una conversazione sulla pittura italiana attuale, si nomina Bertolo: alcuni si fanno seri aggrottando la fronte, altri annuiscono con stampata in faccia un’espressione di genuina ammirazione…). Influente, dicevo, è forse per via di quel carattere discorsivo e meta-pittorico che tutto il suo lavoro sottende. Una gran parte dei suoi quadri mi sembrano affermare che la figurazione, che i pittori delle nuove generazioni hanno assunto, spesso proficuamente, come un linguaggio libero e spensierato, è una faccenda complicata.

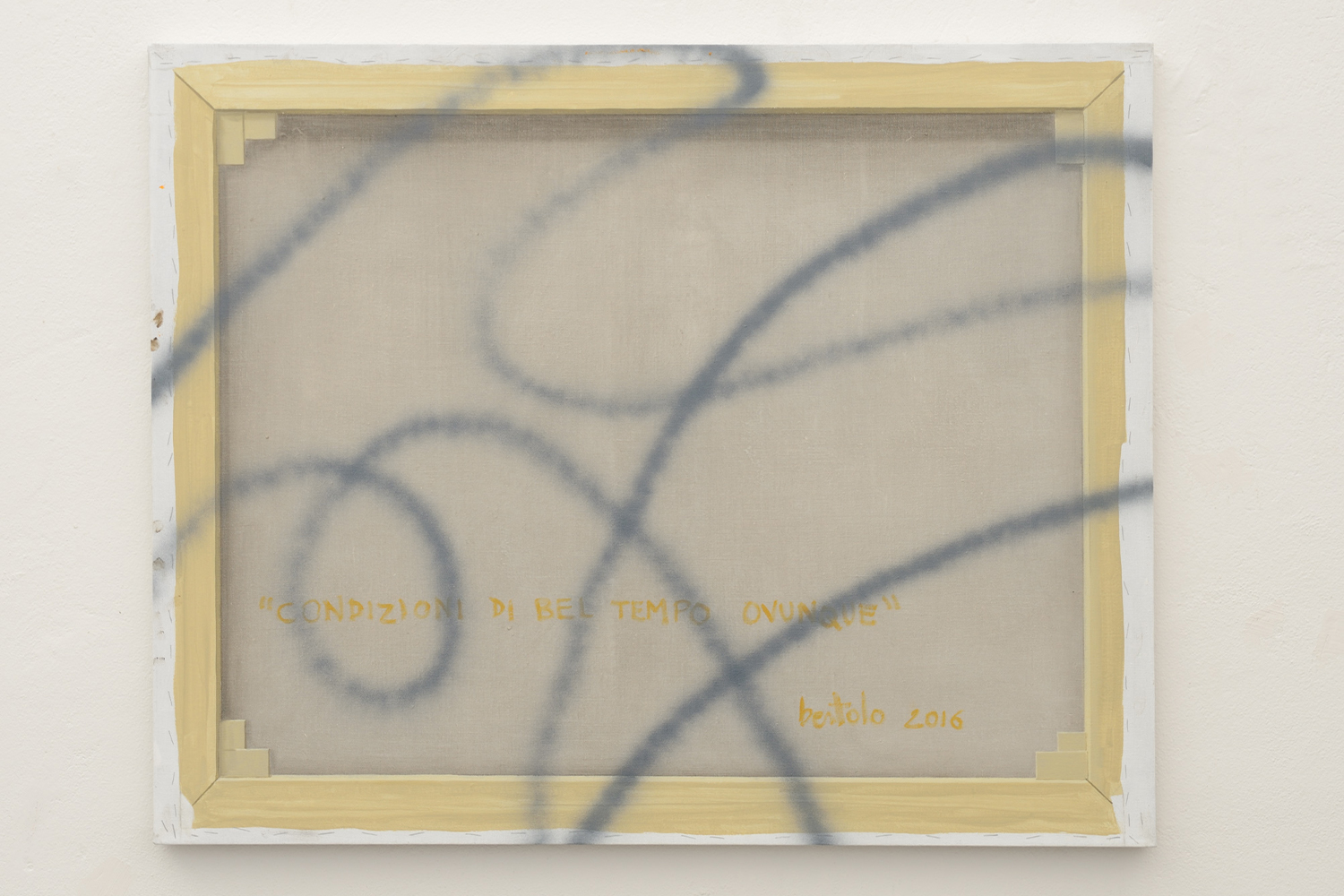

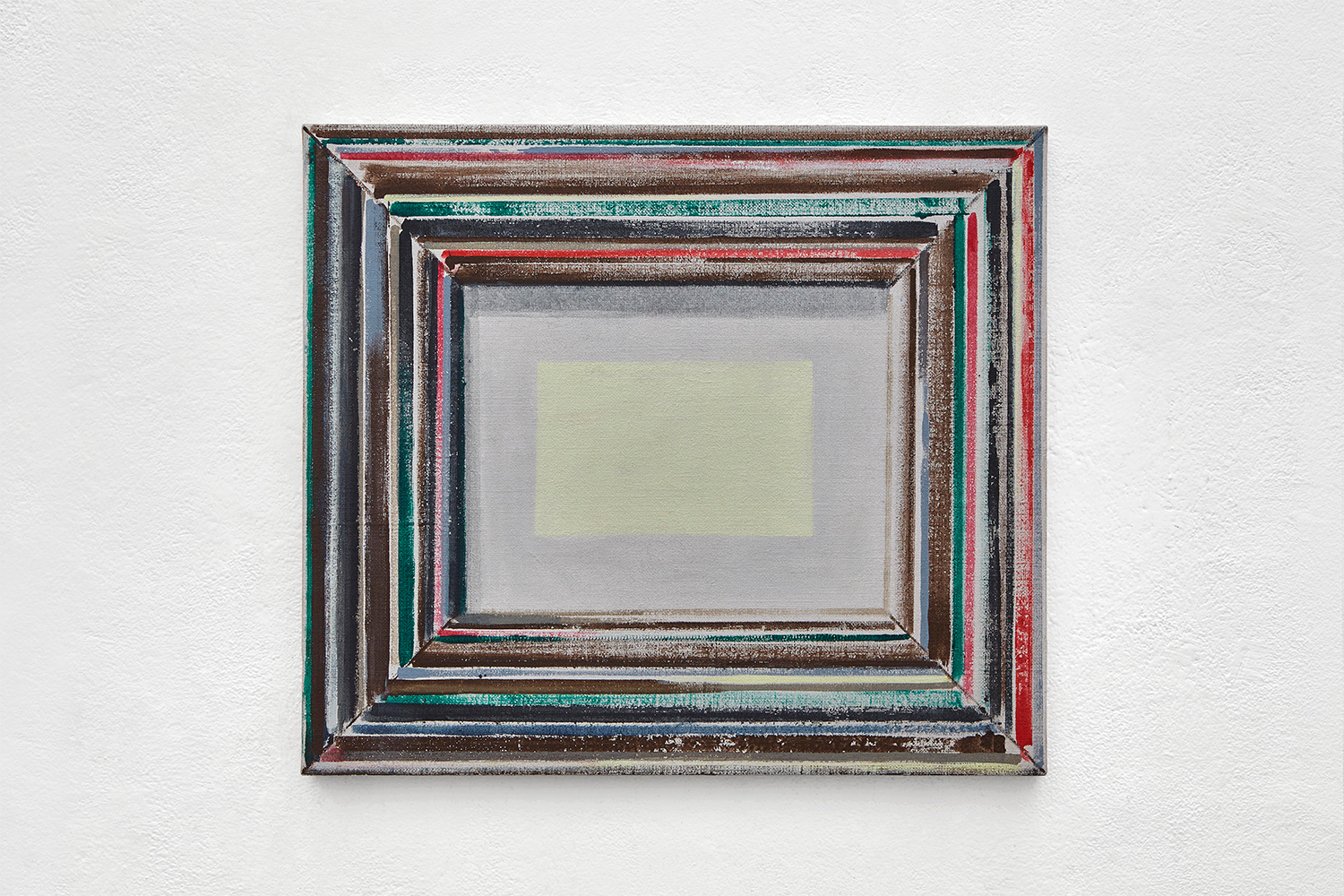

Bertolo è un pittore di macchie, più che di figure, come se la macchia fosse l’unità di base di tutto il suo lavoro fin dagli esordi. Queste macchie fanno accadere molte cose nei suoi dipinti: possono negare e cancellare, oppure affermare/suggerire/ descrivere forme e cose riconducibili al reale; talvolta si posano sul bordo o a margine dell’immagine, in uno spazio che una volta la reinquadrava come una seconda cornice e che via via è diventato più mobile e sfuggente al punto che due tipi di macchie – “macchie che sono solo macchie” e macchie che descrivono – possono trovarsi le une accanto alle altre; o ancora far virare il dipinto verso l’astrazione invadendo tutto lo spazio della rappresentazione. In questo processo di continua interrogazione sulle potenzialità e i limiti dell’immagine dipinta, Bertolo ha dato vita inoltre a molte opere diverse: quadri figurativi, perfino trompe-l’oeil a cui è sottesa una pulsione insopprimibile in chiunque disegni o dipinga, quella di copiare e riprodurre fedelmente; quadri riconducibili ai più classici generi pittorici (nature morte o paesaggi) con qualcosa di storto al loro interno o venati di improvvise accensioni liriche; ipotesi di dipinti di storia, ma visti solo dal rovescio/retro, che alludono all’impossibilità di un fatto di tradursi in una immagine compiuta; quadri divenuti astratti per via di sovrapposizioni, stratificazioni, al di fuori di un qualsiasi progetto dell’immagine; dipinti apparentemente astratti (o addirittura monocromi) ma che nascono da copie e trompe-l’oeil; opere semplicemente fallimentari, balbuzienti, a cui l’artista finisce per affezionarsi. Alcuni commentatori parlano di un pittore che è solo testa (tutto il contrario del pittore stupido di duchampiana memoria), altri di una totale assenza di stile, o di una coesistenza di stili diversi nello stesso artista, lui stesso scherza sul fatto che ogni sua personale può somigliare a una mostra collettiva, ma questa della “varietà stilistica” (un aspetto che Bertolo sembra riconoscere, oltre che in sé stesso, proprio negli artisti che ammira di più) è un’altra storia.

In ogni caso il quadro di cui parlavo all’inizio, Why write? (2019), è uno dei suoi più belli tra quelli recenti. In esso c’è tutta la gamma di gesti pittorici di cui Bertolo è capace. Gesti che avvicinano l’immagine attraverso lo sciamare e il coagularsi di una serie di tratti del pennello che delineano, senza mai perdere la loro integrità di pennellate, quello che a tutti gli effetti è il volto di un Roth anziano, sullo sfondo dello skyline di Manhattan, riprodotto sulla copertina del libro. E gesti che distruggono, tracciando impulsivamente i contorni di un faccione un po’ buffonesco, come quello che farebbe un bambino a cui viene chiesto di disegnare il viso un uomo adulto o del proprio genitore. E tutt’attorno, scarabocchi e linee decise che sembrano fatte con il solo scopo di annullare/azzerare in poco tempo ciò che nell’immagine è eccessivamente libresco: i contorni e la grafica del volume, il titolo in copertina, il nome dell’autore e dell’editore.

Eppure quel volto di Philip Roth resiste come presenza vivissima, e sembra ancor più resistere perché trascinato in una specie di combattimento (il combattimento con l’immagine, o tra immagini diverse coesistenti nello stesso dipinto, è un altro dei fili conduttori della pittura di Bertolo), costretto com’è a reagire a quel faccione che gli contende la scena in primo piano. Insomma, se lo vuoi vedere Roth è sempre lì, ma il tuo sguardo deve sintonizzarsi sul gioco di dissolvenze perpetuamente incrociato tra i due volti rappresentati: senza uno non c’è più l’altro; se ti concentri su uno dei due non puoi farlo per più di qualche attimo perché da sopra o da sotto farà inevitabilmente capolino quell’altro.

Why write? si intitola il dipinto, come se scrittura e pittura avessero questo in comune: essere processi di costruzione di qualcosa ma al contempo di distruzione e dileggio – in fondo, si può scrivere o dipingere senza accettare di sentirsi costantemente esposti al grottesco e al ridicolo? In Why write? al gesto di un pittore che trascorre le giornate a cercare di dare vita alla faccia di un maestro venerato, corrisponde quello repentino di un bambino che imbratta, tracciando i contorni di un aborto di maschera, un po’ diabolica, che paradossalmente accende e rilancia la presenza del volto che gli sta dietro e dentro.

A volte invece i ritratti di scrittori che Bertolo dipinge hanno un tono più svagato, come quello rappresentato in La buona Baba Jaga (Elsa Morante) #4 (2020), dove il volto di Elsa Morante, fatto di macchie e pennellate spesse che campeggiano su uno spazio bianco, non finito in molte zone, ha l’espressione furbescamente bonaria di una contadina slava, o di una strega buona, come suggerisce il titolo. In La buona Baba Jaga (Elsa Morante) #4, inoltre, il volto della scrittrice somiglia a quello di sua moglie (l’artista Chiara Camoni), un aspetto che lo accomuna a quasi tutti i ritratti di Bertolo, che hanno un carattere cangiante e mutevole, e tendono a reggersi su un certo grado di imprendibilità dato da un movimento di continue intermittenze, dissolvenze e sovrapposizioni. In Testimone # 6 e # 8 (entrambi 2017), come in tutti i lavori di quella serie, i volti dei due figli, Davide e Anna, sembrano pulsare come presenze intermittenti, prima immateriali poi via via più concrete, dietro a un vetro con condensa che sembra il filtro o diaframma attraverso cui si finisce per guardare i volti delle persone più vicine, quelle che pensiamo essere più somiglianti a noi; in The Dead # 2 (2014) un volto (forse quello di suo padre, anche per via dell’assonanza tra ‘dead’ e ‘dad’) sembra emergere dal paesaggio – un paesaggio consueto, quello che l’artista vede da casa sua –, da una catena di montagne da cui si delinea il profilo austero e severo di un gigante addormentato; in uno dei lavori, Susanna e i vecchioni (2022), inclusi nella sua ultima mostra “È possibile capire l’estate” da SpazioA, il corpo di Susanna è non finito ma va precisandosi nella parte del volto, finendo per diventare un vero e proprio ritratto di Chiara Camoni.

Questi volti che Bertolo dipinge mi sembrano il fulcro di una parte importante della sua produzione recente, con i molti ritratti che punteggiano le sue mostre da qualche anno a questa parte. Che cosa rappresenta, dunque, questo intensificarsi dei ritratti nella sua produzione recente? Certamente la possibilità di abbandonarsi al più classico dei generi pittorici senza fronzoli concettuali, alla copia in sé per sé, alla copia e basta, all’interno di una dialettica – quella tra l’autore e il suo referente – che riduce al minimo lo spazio per il primo a favore del secondo, di una verità della persona ritratta che l’autore si trova sempre nelle condizioni di dover inseguire, con la sensazione che gli sfugga di mano. Che Bertolo avverta sempre più il bisogno di limitare, nell’immagine, lo spazio per i commenti, per le note a margine e a piè di pagina? Che il pittore adulto protegga e coltivi semplicemente uno spazio per l’autentico, per citare un verso di Marianne Moore?

In un testo che si intitola “Rappresentazione e rappresentanza”, incluso nella raccolta di scritti di Bertolo I baffi del bambino, c’è un passaggio che mi ha sempre colpito: “In effetti molti artisti contemporanei si ritengono e – peggio ancora, sono ritenuti – degli intellettuali perché usano un computer invece che la creta, o perché saccheggiano Wikipedia al posto di disegnare la faccia del proprio padre”. Disegnare una faccia, è tutto qua in fondo.

E accanto ai ritratti ci sono anche gli autoritratti che Bertolo ha dipinto negli anni. È una cosa rara, perché, se escludo alcuni artisti (come Philip Ackermann per fare un esempio) che hanno fatto dell’autoritratto il fulcro della loro ricerca concettuale, oggi quasi più nessun pittore dipinge con tanta frequenza sé stesso. Bertolo, invece, di autoritratti ne ha fatti molti (sul suo tavolo, nel suo studio, tra i libri che vanno e vengono di continuo, vedo sempre posato L’autoritratto di James Hall), a cominciare dal doppio autoritratto del 2004, in cui ognuno dei due è un “autoritratto-tavolozza”, con il volto che è solo un contorno flebile a matita, e molte macchie all’interno la cui qualità vibratile suggerisce la possibilità di diversi tratti ed espressioni del viso; fino a quello che Bertolo ha dipinto di recente, incluso nella personale “È possibile capire l’estate”, che mostra il suo volto trasandato e scarruffato, con lineamenti un po’ gonfi, perfino scimmieschi, e uno sguardo vitreo, che mi sembra magicamente in bilico tra una condizione di smarrimento e vulnerabilità intellettuale e la più assoluta vacuità.

C’è infine il lavoro che Bertolo ha dipinto nel 2020, Untitled, un autoritratto con il pittore che si dipinge nudo, reggendo in mano la propria testa (forse separandosi, mentre è in atto il corpo a corpo con il quadro, dai pensieri nella testa) e si svolge in uno spazio pittorico frazionato in profondità (una cornice dipinta, l’accenno a un sipario aperto e nuovamente la cornice dello specchio davanti al quale il pittore è al lavoro). L’immagine è resa dalla qualità di pennellate che vagano sulla superficie come un pulviscolo, si addensano nella figura, libere da contorni, e finiscono per sciamare nel paesaggio attraverso la finestra aperta, come pensieri che si dileguano fuori dallo studio. Un uomo non è mai sé stesso quando parla in prima persona: che il pittore, stanco di essere solo testa, sia definitivamente deciso a mostrarsi mentre è alle prese con il proprio corpo?