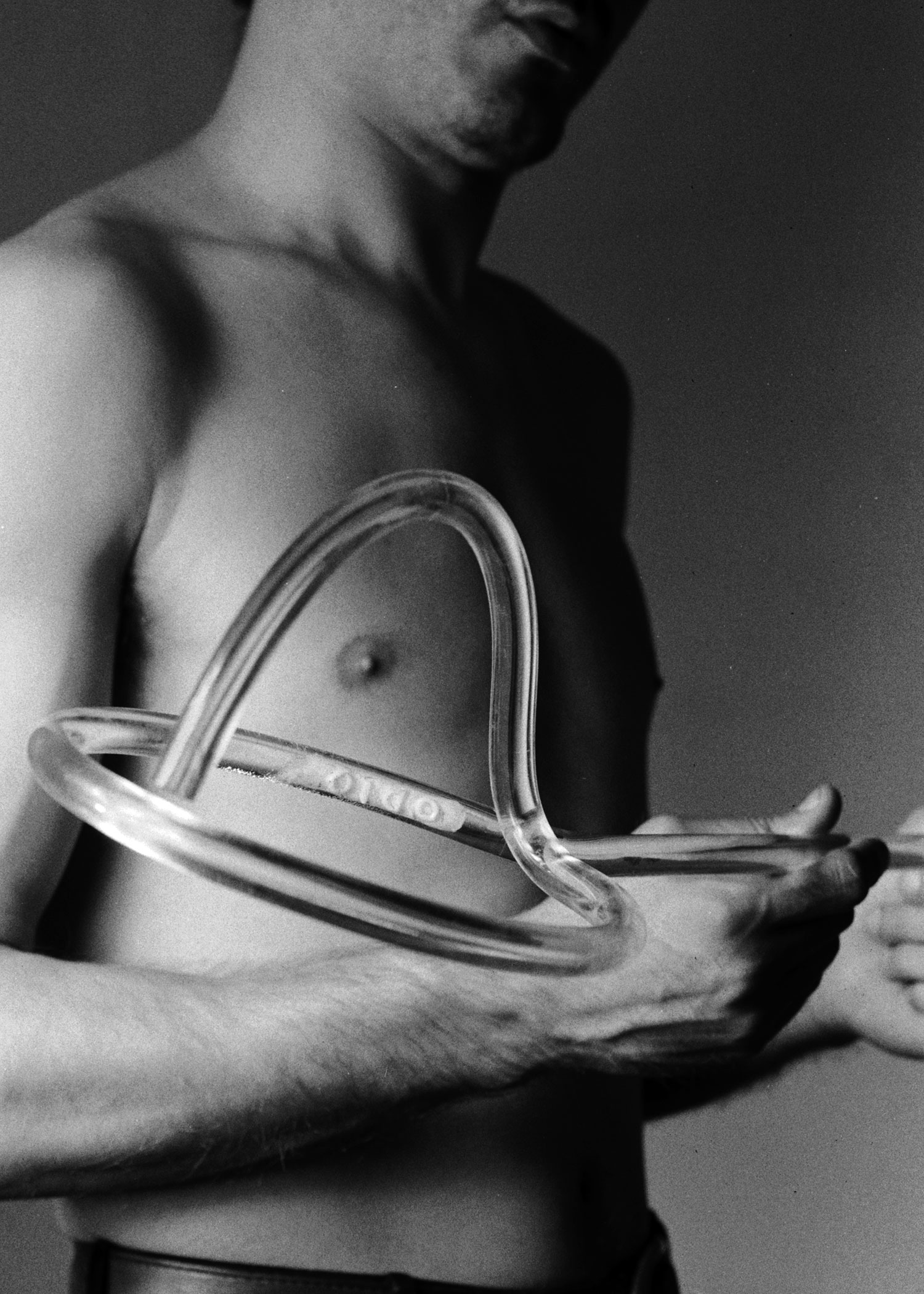

Fotografie di Sayombhu Mukdeeprom

Dove sono le Italie che abitano i bellissimi, danarosi stranieri di Luca Guadagnino? Quel settentrione lacustre e termale, quella città verdissima di ville e strade deserte, quel polveroso sud quasi africano corretto da piscine maiolicate? Ho visto Chiamami col tuo nome (2017), l’ultimo capitolo della cosiddetta “trilogia del desiderio” di Guadagnino, in un cinemino un po’ serioso di Montgomery, nel New Jersey mediano dei ricchi da cui scrivo queste righe, e mi è parso di averlo amato esattamente come lo hanno amato gli americani con cui ne ho poi parlato – un gruppetto di dottorandi, due amministratrici in pensione, un pasticcere stellato (giuro!), un professore emerito su cui tornerò più avanti. Mi citavano la Napoli di Elena Ferrante, che sta così antipatica ai napoletani; ma a me venivano in mente semmai la Orbetello di Teresa Ciabatti o il quartiere Trieste di Edoardo Albinati – posti che, comunque, non esistono. Ho provato, mi sembra, il loro stesso titillante incanto: quella paradossale nostalgia per luoghi in cui non si è mai stati (un po’ tipica, appunto, degli americani). Un simile straniamento, devo ammetterlo, mi ha anche spaventato, al modo in cui mi spaventa la voglia di caffè percolato a Roma durante le vacanze a casa dei miei. L’Italia che strega l’American Film Institute e la giuria dei Golden Globes non è in Italia, a dispetto degli archeologici dati di realtà che baluginano tra un idillio e l’altro – le dieci lire con le spighe, le Nazionali morbide, Radio Varsavia, Grillo sulla Rai che prende in giro Craxi.

Come la Roma che ha da poco fruttato un premio oscar a Paolo Sorrentino, l’imprecisabile nord di Chiamami col tuo nome è inaccessibile fuori dalle sale e fuori dagli occhi di chi lo ama senza conoscerlo – una posizione che non va condannata, anzi, e che ha illustrissimi progenitori. Non somiglia affatto all’insopportabile cartolina di To Rome with Love (2012) di Woody Allen, né alle pittoresche fantasie ucroniche dell’immaginario italoamericano (da Coppola agli episodi campani dei Sopranos); ma nemmeno a ciò che ci restituiscono sguardi variamente auto-diretti come quelli di Mainetti, di Bispuri, dello stesso immarcescibile Moretti, o della nuova serie di Mattia Torre di cui tutti parlano in rete. È una questione di traduzione, di equivalenza dinamica. Siamo noialtri italiani a rischiare di non capirne il fascino, di intuirne fastidiosamente l’improbabilità: di distrarci un po’ quando sullo schermo nessuno annega, si spacca la testa o seduce un ragazzino. Lo sfondo – questo è il punto – è il protagonista. E occupa infatti molto spazio nei trailer anglofoni delle tre pellicole che hanno consacrato Guadagnino come cineasta internazionale lungo l’ultimo decennio; laddove i più parlati (e vagamente più gravi) omologhi per il pubblico nostrano sono dominati da volti riconoscibili e brani di trama.

Non so se la categoria di trilogia funzioni davvero per questi tre lavori, soprattutto vista la felicissima anomalia del terzo. I primi due – Io sono l’amore (2009) e A Bigger Splash (2015) – s’intrecciavano sul profilo elegante e mainstream della musa e mecenate del regista, nonché icona ormai universale dell’androginìa woolfiana post-Haraway: Tilda Swinton, con il suo accento britannico e i tratti da santo di Simone Martini. La sua Emma (ricca moglie d’origini russe iniziata all’italianità) e la sua Marianne (“the woman of the century”, una specie di David Bowie improvvisamente divorziato dalla voce, che in Italia va in vacanza a riprendersi) hanno il più ricco e significativo rapporto con lo sfondo protagonista, sfida improvvisamente afrodisiaca per la prima e balsamo con assurde controindicazioni per la seconda. Il cibo, il paesaggio, la lingua, alieni e familiari come i migliori luoghi comuni, interagiscono con quelle due Swinton solo accidentalmente attraverso gli altri personaggi – tutti, bisogna dirlo, recitati splendidamente, con una menzione speciale per le danze spastiche di Ralph Fiennes, altro eccellente spaesato (ma con il passo pesante del colono) tra i cespugli della macchia nel secondo film. Se sono rimasti la precisione azzeccatissima degli ambienti musicali, l’autorialità del ritmo e il gusto del topos romantico da reinventare, in Chiamami col tuo nome è scomparsa dunque l’attrice, che non avrebbe d’altronde avuto senso in nessuno dei ruoli offerti dal soggetto. Forse è proprio il soggetto, per la prima volta letterario (è tratto dall’omonimo romanzo del 2007 di André Aciman, mentre Io sono l’amore era praticamente originale e A Bigger Splash riscriveva La piscine [1969] di Jacques Deray – alludendo anche, un po’ noiosamente, all’arcinoto acrilico californiano di David Hockney che infesta desktop, agende e shopper di stoffa), a determinare lo scarto compiuto dall’ultimo lavoro, che parte già iscritto in una genealogia moderna non a caso in odore di revival all’estero.

Chi è, del resto, Elio, il bamboleggiante fanciullo che coincide così perdutamente con lo sfondo protagonista da finire per accoppiarcisi letteralmente? Si può pensare al celeste (eppure per nulla ingenuo) Chirù dell’ultimo romanzo di Michela Murgia, che i francesi hanno amato quasi più di noi e che dovrebbe trillare sul radar di Guadagnino per una possibile quarta indagine del desiderio. Si può sfogliare la nuova edizione completa degli scritti di Sandro Penna uscita nei Meridiani Mondadori, o persino scomodare Nabokov, come diversi recensori hanno fatto su questa sponda dell’Atlantico. Tuttavia la genetica di questo riccetto desiderante, ostenso al nostro sguardo ma costituito essenzialmente da uno sguardo proprio (prima ancora che da un liscio corpo di kuros pastorale), conduce a un nodo preciso della narrativa italiana: al crocevia di psicanalisi, giudaismo e sessualità che ha generato alcuni dei romanzi più perfetti del secondo Novecento. Elio è parente di Agostino, di Arturo, di Eraldo: di quei ragazzi che Alberto Moravia, Elsa Morante e Giorgio Bassani hanno posto sul lato più insolito – per un minorenne – della direttrice del desiderio. Ragazzi che non perdono il fascino destabilizzante del Tommaso di Michelangelo, dell’Antinoo di Yourcenar o del Diego che compare nelle poche pagine della Vita di Cellini antologizzate nel Penguin Book of International Gay Writing (a cura di Mark Mitchell, Penguin, Londra 1996), ma che a differenza di loro (e dei loro molti omologhi nella storia della cultura queer) sono soggetti pieni, punti di vista, intelletti conoscibili per quanto in formazione.

Il padre di questa linea è l’inventore del ragazzo più prossimo a quello di Guadagnino: Umberto Saba, che prima di morire scrisse un piccolo capolavoro che ha visto poi la luce quasi vent’anni dopo: Ernesto (1975). Ernesto ha la stessa identica età di Elio, gli stessi capelli, la stessa avversione per le forbici tradita dalle unghie lunghe, lo stesso non-binario orientamento sessuale (chi parla di gay romance per simili storie ha una visione vetusta e manichea della sessualità). Intende, come lui, fare il musicista; sembra come lui prodigiosamente maturo (ma tutti i ragazzi sono maturi a mettersi per davvero nei loro panni) e come lui è impensierito dalle sovrastimate severità di un super-io che non riesce comunque a trattenerlo. Le vicende dei due adolescenti si incontrano, appunto, soprattutto sul sospiro di sollievo che segue l’iniziazione sessuale: sulla salutare, meravigliosa assenza di dramma moraleggiante che potrebbe incombere sui loro esperimenti. Se Ernesto non fosse rimasto incompiuto, forse i due ricci rampolli nordici ed ebrei avrebbero in comune anche l’unica malinconia che vela i luminosi panorami di Chiamami col tuo nome: l’innamoramento, l’irripetibilità delle primizie precoci, la fine irreparabile delle estati. È anche su quella nota bemolle che Elio aderisce perfettamente all’Italia inesistente della “trilogia del desiderio”: quel luogo dove non si può essere che turisti. È significativo, mi pare, che tra gli scollamenti chiave dalla trama del romanzo ispiratore ci sia proprio lo sradicamento della famiglia di Elio dalla Lombardia, inquadrata come posto di vacanza in uno dei primi dialoghi.

Per molti versi, il film di Guadagnino è un assoluto successo come adattamento. La sceneggiatura taglia l’impraticabile coda triste del libro – si parla di un sequel, speriamo non sia vero – e invigorisce lo straniamento con un’esibita poliglossia che richiama ancora Saba e il suo ibridismo linguistico (la ragione ufficiale, a dar credito al poeta, per cui il romanzetto non era pubblicabile negli anni Cinquanta). L’avvicendamento delle iniziazioni sessuali di Elio con la coetanea Marzia (anche lei francesizzata nel film) e con il ventiquattrenne Oliver è rimodulato, semplificato, e Oliver stesso è assai più rispettoso e accorto del suo equivalente letterario. Recita, certo, la parte assegnatagli dalla secolare tradizione dell’amore tra maschi – il patto pedagogico tra esperienza e candore, mondanità e polpacci freschi di palestra – ma a un livello assai più fraterno che verticale. Nel suo corpo a proprio agio sulla pista da ballo si chiarisce un grande merito dell’immaginario di Guadagnino, che si salva completamente dagli imbarazzi toccati a Salvatore Samperi e Giuliano Montaldo nelle versioni cinematografiche di Ernesto e de Gli occhiali d’oro: Oliver non è un predatore (semmai un trofeo), non ha veri segreti (semmai tratti di adultità). È un personaggio ancora più liberatorio e riuscito del suo omologo romanzesco.

Il non-protagonista vorace, invadente, ingombrante è d’altronde l’esercizio di una specialità del regista: il risultato più fine di un’evoluzione interna alla trilogia dopo il cuoco italiano di Io sono l’amore e il produttore musicale inglese di A Bigger Splash. Non deve però, come i suoi antecedenti, finire per distruggere la vita propria o degli altri, e si riduce infine alla più potente delle sue caratteristiche: la voce matura, maschile e senza ombre di languori stereotipi. La declinazione sfrontata e americanissima del tipo in questa pellicola fa pensare a un Terrence Stamp da Teorema (1968), alleggerito dal conservatorismo cattolico-marxista di Pasolini e perfezionato, appunto, da una voce. Opportunamente, a differenza di quanto accade nel libro, Oliver non mangia la pesca con cui, nella scena madre, Elio ha fatto l’amore sublimando la propria fusione con il paesaggio: questo film rifiuta disciplinatamente ogni occasione di semplice trasgressione simbolica, concentrando tutto il proprio carico di sovversione sulla luminosa predica del padre di Elio: una sorpresa sconvolgente per chiunque non abbia letto il romanzo. L’allegro baby boomer mostra di non corrispondere a nessuna delle intuibili ansie del figlio (e di noialtri immedesimati spettatori): non è distratto abbastanza da non vedere quel che succede tra i due giovani al centro della scena, ma il suo controllo non ha niente a che vedere con la castrazione. Si preoccupa – ecco lo shock – di non lasciar passare nel silenzio un’esperienza cruciale, di offrire una conferma e una legittimazione a cui l’approvazione non serve (sì, stai soffrendo; sì, quest’estate è stata importante). Come il ragazzo, che in quella scena non riesce a trattenere il proprio corporale affetto alla maniera vagamente sgraziata e aggressiva dei maschi, chi non vorrebbe accostarsi a quel barbuto archeologo con commozione, per offrirgli quello che recentemente, sulla scorta di Achille e Gore Vidal, Biancamaria Frabotta ha definito “il gesto più gentile dell’amicizia” nel poemetto centrale di Da mani mortali (2012)?

Ho promesso che sarei tornato sul professore emerito che era con me in sala a Montgomery. Si tratta di un grande comparatista scozzese che ha insegnato per anni a Baltimora con Derrida, Barthes, Girard e Lyotard. All’università di Princeton, da direttore del dipartimento di lingue romanze, gli capitò di assumere Aciman. Il professore mi faceva notare quanto miracoloso sia l’incontro tra l’immagine dell’Italia di questo romanziere francesista italoamericano ebreo nato in Egitto e quella di Guadagnino, che è nato a Palermo ma cresciuto in Etiopia: due sguardi africani, uno raccontato magistralmente nel memoir Out of Egypt (1994), l’altro nello splendido e inquietante documentario Inconscio italiano (2011), che spero arrivi in tutte le classi d’Italiano di tutti i college d’America. Ci siamo trovati d’accordo: il romanzo era ideale per il regista, e più che completare una trilogia questo lavoro segna un’autonomia, un raffinamento promettente. Mi ha stupito, tuttavia, la sua finale confessione: il film, pur gradito, lo aveva annoiato.

Ebbene mi pare che proprio in questo Guadagnino abbia addirittura superato le sublimi perfezioni di Moonlight (2016). Non c’è un’oncia di dramma sociale, una goccia di cattiveria mondana nelle sue lente immagini soleggiate. Il rischio della noia – un lusso che questo cineasta non si era mai concesso –, della leggerezza solo romanticamente incrinata dal pianto, commuove davvero a vederlo prendere posto nel canone sempre meno tragico dell’arte queer.