Paola Noè: Se dovessi definire in poche righe il tuo lavoro e la tua ricerca artistica, cosa ne diresti?

Maia Sambonet: Il disegno è fondamento, punto di partenza e talvolta anche traguardo di un processo di collocazione spaziale di un pensiero. Su uno spettro di scale e di tecniche variabili, ogni lavoro si confronta con l’esigenza di generare luoghi e animare storie, a partire da un concetto irrequieto che avanza in cerca di ospitalità. Sullo spazio-pagina come nello spazio-reale — nel caso di un’installazione — si agitano commistioni di forme, dialoghi e convivenze. Quando l’esito è positivo, un incontro tra immagine, artista e osservatore, o tra un’idea, una figura e le loro lingue eterogenee, genera alfabeti inediti: sistemi di simboli (in) decifrabili.

PN: Cosa sono per te disegno, fotografia, installazione e scultura?

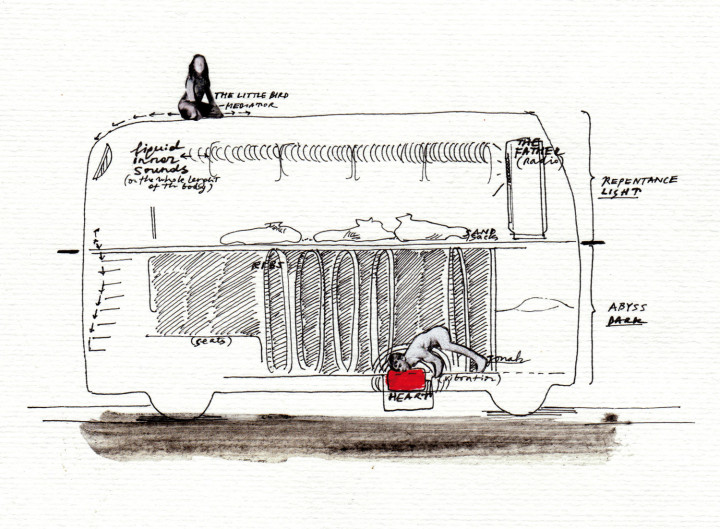

MS: I disegni sono ricerche di confini da abitare e valicare; studi di moto nel tempo; aree su cui un pensiero, messo alla prova, si esibisce e circola. Sono i prodotti di un controllo e un abbandono. Nella fotografia vedo uno strumento tecnico dello sguardo e una fonte di materiale per i collage. Un’installazione incarna la visione di una voce narrante, ma anche il placarsi, in una configurazione temporanea, di un’antitesi tra immaginifico e reale, nel momento esatto in cui un luogo visitato dalla mente s’inserisce nel mondo. È un modo di portare alla luce e rendere attuali frammenti di una narrazione. Nell’installazione Obus 8 (2007), in particolare, ho trasformato un double-decker bus, icona di Londra, nel corpo di una balena per invitare il visitatore a condividere il destino del profeta biblico Giona in un duplice ambiente sonoro di terrore e redenzione. La scultura, infine, è la conseguenza di un desiderio di vincere la bidimensionalità. In Dismantled Geography (2009), presso la Galleria Alessandro de March, per esempio, scaturisce dai disegni un teatrino meccanico, che ha per protagonista un ominidederviscio animato da un motore in rotazione continua.

PN: Come nasce un tuo lavoro?

MS: Nasce prima di tutto per testare un’idea nello spazio: così da poterla identificare, attuare e condividere. Ogni opera si basa su una dialettica tra parola e immagine — i due registri come vasi comunicanti — e, in questo senso, è un tentativo di traduzione. Alla sua origine, sembrerà ovvio, vi è un profondo desiderio di comunicazione.

PN: Che importanza hanno per te la narrazione e la scrittura? A volte la scrittura compare nel disegno: qual è per te la differenza tra l’una e l’altra?

MS: Disegnare è scrivere. La scrittura, che appaia o resti invisibile, è parte strutturale della composizione di un disegno. Le immagini hanno una lingua muta, che di fatto non mi è mai completamente familiare, e che spesso richiede l’intervento delle parole per completare un discorso. Tra loro s’instaurano dinamiche attive. Molto spesso, la calligrafia non si dona alla lettura, ma diventa puro materiale edile, impalcatura e colore; tuttavia, anche quando non sembra, ogni frase è portatrice di senso. Alternare leggibile e indecifrabile è una metafora per descrivere l’inafferrabilità di un’immagine, il suo mistero. Pensando alla scrittura, slegata dal disegno, si apre un capitolo a parte: è un sistema con leggi codificate e altrettanti strumenti per evaderle, in infinite varianti che vanno dal rigore dell’inglese all’incontenibilità dell’italiano. Nella poesia, che parla per suoni e immagini, scrivere è disegnare.

PN: Nel tuo lavoro è spesso presente la dimensione teatrale della messa in scena… la coreografia dell’apparire. Cos’è stato il teatro per te?

MS: Mi sono laureata in scenografia al Central Saint Martins College di Londra. Nella quarta dimensione dello spazio scenico, gli eventi assumono la realtà emozionante e irripetibile di un presente in atto. A dire il vero, non riesco a immaginare una “messa in pagina” diversa in alcun modo da una messa in scena: entrambe implicano un connubio di previsione e accidentalità, la collocazione e sinfonia di elementi nello spazio e l’intenzione di comunicare.