Marcello Jori (1951, Merano; vive a Milano), artista “intero”, sperimentatore di mondi, protagonista del gruppo Valvoline, ha vissuto il fumetto come modo di fare arte e come fonte d’ispirazione per avventure sempre nuove. Qui Jori incontra Elena Re, e insieme dialogano su un percorso di ricerca appassionato e appassionante. In bilico fra le arti tutte, fumetto compreso.

Elena Re: Marcello, non c’è dubbio. Per te tutto parte da un bisogno di racconto e tutto torna al racconto, in un tempo sempre presente. La scrittura è il cuore pulsante della narrazione. Una scrittura d’artista fatta di pensieri fotografati, di testi che si stemperano nel colore, di parole che diventano emozioni tridimensionali. Una scrittura fatta di vita. La tua nascita in senso artistico risale al 1974. Ma, in questo tuo essere “narratore multimediale”, il clima di assoluta sperimentazione degli anni Settanta è stato il vero momento di innesco. È un clima che come sai mi sta particolarmente caro, quello che tra l’altro ti ha permesso di arrivare al fumetto come artista e di vivere il fumetto come fonte d’ispirazione. Direi quindi di partire da questo momento così speciale.

Marcello Jori: Hai ragione, quando ho cominciato stava finendo il “Concettuale” e il racconto era stato sostituito da lezioni di matematica dell’estetica. Anche il colore era fuggito chissà dove e la pittura era rigorosamente vietata dalla dittatura asettica del pensiero bianco e nero. Così, servendomi della fotografia, avevo cominciato a staccare capolavori di pittura dalle pareti dei musei per riportarli a respirare all’aria aperta, nei luoghi dov’erano nati. Volevo ricordare che le opere venivano dal mondo e che l’arte si era avvitata su se stessa. Che il tramonto di Turner era figlio di un tramonto di natura e di un artista caldissimo, infuocato. Che l’Ofelia descritta da Shakespeare e dipinta da Millais veniva da una tragedia della vita. Così ho messo la riproduzione del quadro a galleggiare in un canale di campagna, l’ho raccolta con amore dall’acqua, baciata e seppellita per davvero. È cominciata così quella che tu chiami “scrittura di vita”, quando ho deciso di usare l’arte per vivere. Hai ragione, la mia pittura comincia dalla scrittura e la scrittura dalla pittura. Da subito, da quando a quattordici anni mi sono innamorato di Klee pittore e scrittore, e a sedici di William Blake scrittore e pittore. Li ho uniti in matrimonio ed è nata la mia scrittura dipinta e la mia pittura scritta.

ER: Renato Barilli, Umberto Eco, Oreste del Buono, Andrea Pazienza. Quattro mondi, quattro incontri importantissimi, che hanno portato al tuo ingresso nel fumetto vissuto come modo di fare arte. Cosa ti ha insegnato ciascuno di loro?

MJ: Di Renato mi aveva conquistato un libro: Tra presenza e assenza (Bompiani, Milano 1974). Parlava di artisti che facevano arte operando sull’arte già fatta. Io stavo proprio lavorando sui corpi degli artisti già fatti come Picasso, Ernst, Warhol… Leggende di carne e pensiero. Barilli stava seguendo artisti che mi riguardavano – Ontani, Paolini, Salvo – e gli scrittori giocolieri sperimentatori del Gruppo 63. E io nel mentre mi beavo di Calvino. Barilli è stato il mio professore di estetica in una specie di Bauhaus degli anni Settanta dove insegnava perfino Tomás Maldonado, il direttore della Scuola di Ulm. Si chiamava DAMS. Barilli è stato il mio professore e poi il mio primo critico e curatore. Alla Biennale di Venezia aveva appena curato una mostra mitica, “Opera o comportamento”. Mi vergognavo quando lo incontravo vestito da suo studente, perché volevo che si occupasse di me come artista. E così è stato. Dall’aula dell’università l’ho trascinato nel mio studio e poco dopo ha curato la mia prima personale alla de’ Foscherari nel 1977. Una galleria che esponeva l’Arte Povera e anche Klee e Fabio Mauri, l’artista che risucchiandomi nell’oscurità erotica del suo bellissimo dolore mi ha iniziato alla performance. Con lui l’ho amata per la prima volta. Avevo ventitré anni quando ha proiettato il film di Pasolini Vangelo secondo Matteo sul petto di Pasolini. Non riesco ancora a dimenticare il profilo immobile e nero di Pasolini che si staglia contro il buio mentre sulla sua camicia bianca brillava la testa del suo Cristo urlante. Si capiva che Pasolini sarebbe stato macellato sull’altare della tragedia. E così è stato qualche mese dopo. Hermann Nitsch poi mi ha svezzato del tutto con le sue budella e i suoi ettolitri di sangue vivo spruzzato su genitali di maschi e femmine e la sua musica di Wagner sbranata da tamburi e fischietti. È lui che ha convinto Morra a produrmi il viaggio e il disco Moldau on Moldau (1976-78), uno dei miei lavori più significativi. A quelle opere devo i miei Albi dell’avventura di questi anni.

Eco invece era un fuoco artificiale dell’intelligenza. Scatenava in tutti enormi attese. Sventolava la semiotica come fosse il grimaldello di qualsiasi successo in qualsiasi campo. Bastava saperla infilare nella serratura giusta. Sembrava potesse cambiare il futuro di tutti, ma in realtà era formidabile nel cambiare il suo. Però, quando se ne andava, ti lasciava un dono: la dimostrazione che, con l’intelligenza, si poteva estrarre il petrolio dalla conoscenza!

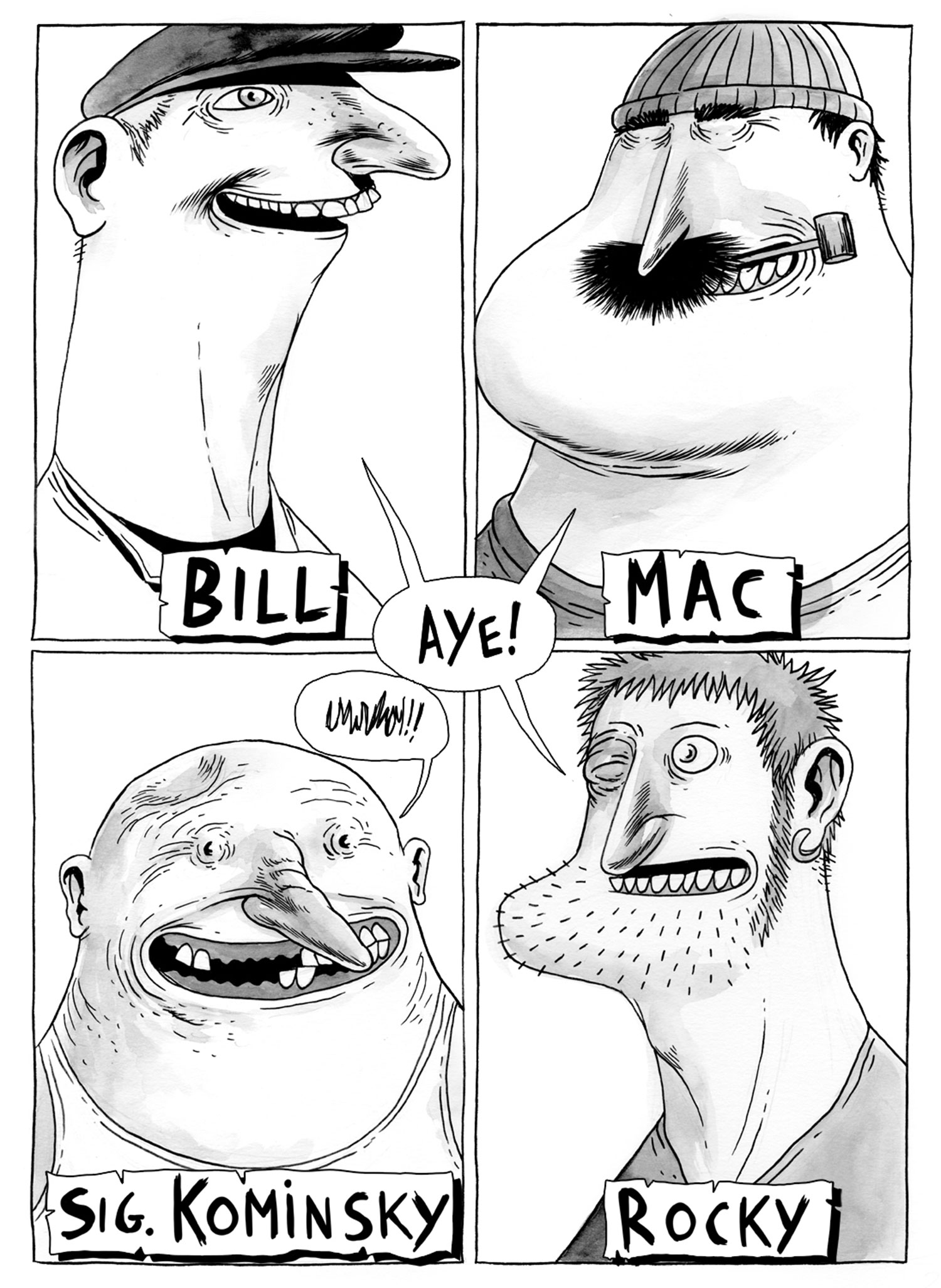

Del Buono invece mi apparve per quello che era: un magico folletto. Mi scatenava un’eccitazione motoria simile a quella che tempo dopo mi avrebbe provocato Andrea Pazienza. Del Buono faceva il funambolo fra le arti minori e maggiori, basse e alte, letteratura d’evasione e coltissima. Lui ed Eco avevano scoperto un tesoro: il fumetto americano e poi quello francese di non evasione. Avevano capito che Pratt era il genio di una nuova arte – la letteratura disegnata. Quei due avevano improvvisamente trasformato un certo fumetto in cultura d’élite. Ho inventato i miei primi “non fumetti” soltanto per avere il suo affetto. Perché io ho sempre usato l’arte per amare ed essere amato da una singola persona. Quando ho visto e letto Klee ho dipinto per essere amato da lui, anche se era già morto. Ho sempre fatto fatica a dividere vivi e morti. Anche del Buono, dopo un minuto che l’avevo incontrato per caso, volevo già che fosse mio padre, mio nonno, mio zio… E così è stato. Solo per Oreste nel 1977 ho fatto il mio primo fumetto che lui ha voluto chiamare Minus. Mi disse che voleva fare una rivista intitolata allo stesso modo. Mi aveva proposto quindici pagine al mese, ma io non ero un professionista e stavo facendo l’artista di arti maggiori. Temevo di essere bollato come evasionista! Così ho pubblicato nascondendomi dietro una sigla: J. Stupidamente avevo paura dei fumetti. Mi ero spaventato vedendo quanto aveva patito il povero Dino Buzzati con il suo capolavoro assoluto: Poema a fumetti (1969). Tutti i suoi amici letterati lo avevano dato per perso… Nel 2000 del Buono è diventato il mio padre di scrittura. Per lui ho scritto il mio primo romanzo: Nonna Picassa. Glielo raccontai passeggiando e saltellando sotto la redazione di Linus e lui mi propose un contratto in mezzo alla strada. Disse: “Se nessuna casa editrice te lo pubblica ne faccio una io apposta per pubblicarlo! Ti do diciotto milioni. Scrivilo per me!” Io l’ho scritto ed è uscito per Strade Blu di Mondadori. È appena stato ripubblicato.

Sempre per destino ho incontrato Pazienza, qualcosa che stava tra un fratello mai avuto e un amico del cuore. Quando ho fatto fumetti per Frigidaire, l’ho fatto solo perché mi andava di comunicare con Andrea, per lubrificare la nostra amicizia nata come i colpi di fulmine. Il nostro frequentarci era un fenomeno artistico d’umano fulgore. Quando stavamo insieme venivamo presi da una tale ansia motoria… Mentre ci scambiavamo progetti, entusiasmi per la vita, per l’arte e l’amore, non riuscivamo a controllare una strana danza da volatili che si vogliono piacere a tutti i costi e che non ho mai più fatto con nessuno.

ER: Linus, Frigidaire, Alter Alter, il gruppo Valvoline e il Nuovo Fumetto Italiano. Dalla fine degli anni Settanta, trovi nel fumetto un territorio capace di un’intensità espressiva quasi superiore a quella dell’arte conclamata. Nella ricerca di completezza che caratterizza tutto il tuo lavoro, la fusione tra un’arte di nicchia e un’arte popolare ha dunque prodotto una miscela a dir poco esplosiva…

MJ: È così… Alla fine degli anni Settanta a casa mia passava una specie di “tutto” delle arti. C’erano Ontani, che viveva come se fosse morto da secoli e fosse tornato sulla terra per celebrarsi, e Francesca Alinovi, con i più promettenti graffitisti di New York o con Richard Tuttle. E poi passava Nitsch con tutta la sua corte di viennesi, e Roberto Daolio con la sua tesi su Boetti, e Pier Vittorio Tondelli con il suo primo dattiloscritto sotto il braccio, e Pazienza… E, ripeto, una carismatica ragazza diventata la mia più cara amica: Francesca Alinovi. Aveva appena portato una scatenata giovane Patti Smith per farla cantare con il suo gruppo in un cinemino all’aperto; e poi era passata Laurie Anderson; e, da Ginevra, Adelina von Fürstemberg con un musicista sofisticato come Peter Gordon, e John Armleder… Poi era arrivato anche Schifano a lavorare nel mio studio per un mese, e anche Massimo De Carlo che cominciava a diventare Massimo De Carlo… Insomma, questo era il paesaggio quando ho incontrato i miei amici Valvolini: Brolli, Carpinteri, Igort, Mattotti e Kramsky. Tutto quello che di meglio sta accadendo adesso parte dal lì, da quell’incesto globale fra tutte le arti. Per questo oggi io faccio l’artista “intero”. Igort invece, paladino della graphic novel, si è inventato due case editrici, Coconino Press e oggi Oblomov con Elisabetta Sgarbi. Sta per girare il suo primo film ed è appena diventato il nuovo direttore di Linus. E Mattotti, uno degli illustratori più amati al mondo, sta per portare sugli schermi Buzzati. Insomma, stiamo cominciando a fare il meglio adesso…

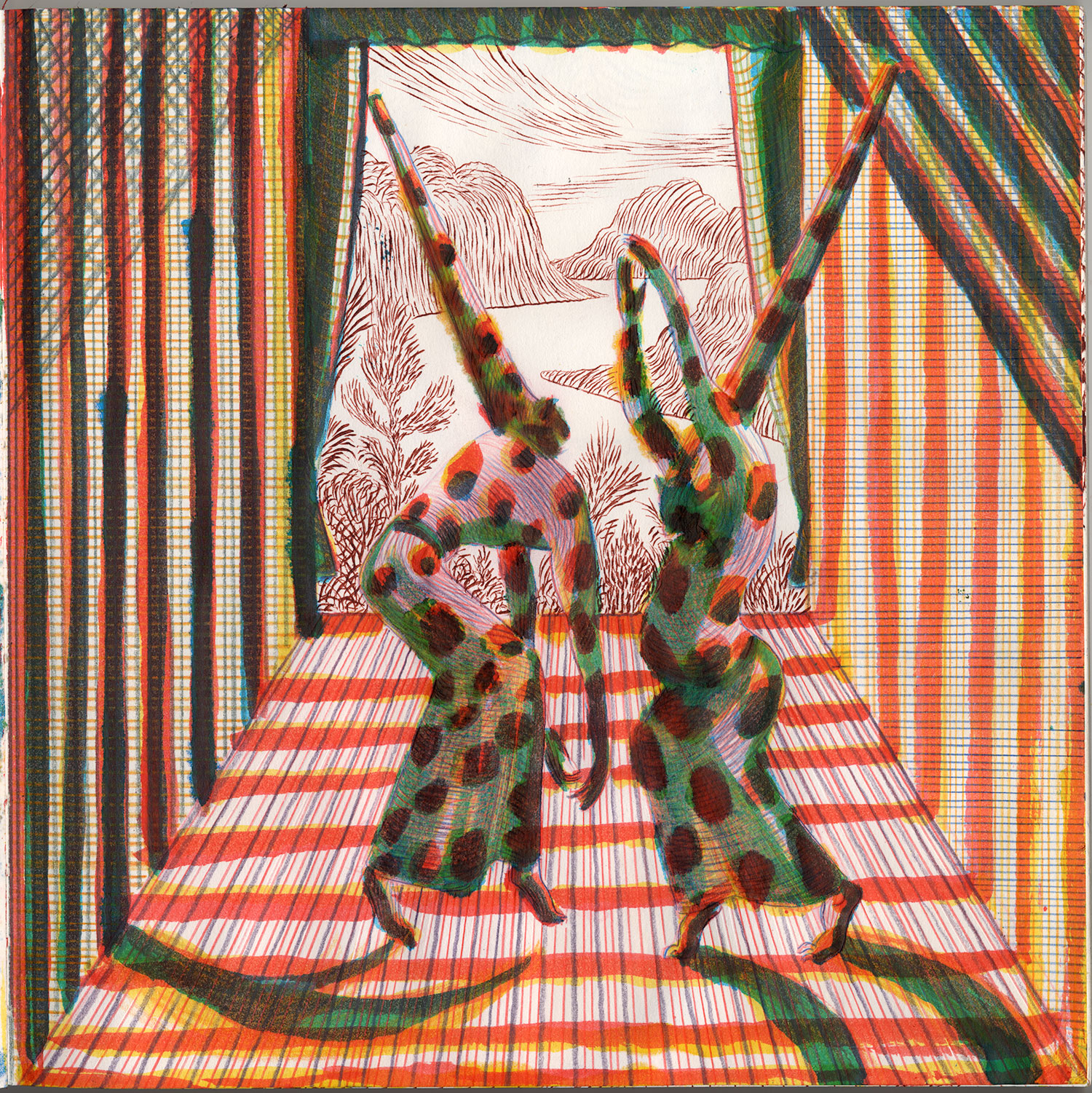

ER: Ma torniamo all’arte conclamata. Gli anni Ottanta segnano il bisogno di colore, il ritorno alla pittura. Nel vortice postmoderno, alla Transavanguardia si contrappongono i Nuovi-nuovi di cui fai parte. Dal 1979 intraprendi un percorso nuovo e antico al tempo stesso, quello per il quale William Blake duecento anni prima aveva affermato: “Se le porte della percezione fossero ripulite, ogni cosa apparirebbe così com’è, infinita”. E proprio dal desiderio di infinito, dalla voglia di contribuire alla qualità cromatica e materica di un racconto che viaggia nel tempo e nello spazio, ecco le Scritture Dipinte (dal 1979). Il tuo impegno nel fumetto si stava muovendo su un piano senza dubbio diverso, ma sono convinta che l’estrema libertà narrativa con cui ti misuravi in quel momento sia stata determinante anche per queste tue opere che invadevano l’ambiente con tutta la loro poesia.

MJ: Proprio così, prose colorate, racconti spaziali, lampi pensanti… Quando ho visto che nel mondo intero si stava diffondendo la mia stessa fame di pittura come una liberazione dopo decenni di dieta, ho pensato bene di scrivere su tutte le pareti possibili, soffitti e pavimenti compresi. Non sai quanto ero infinitamente felice di dipingere di nuovo e di raccontare storie senza dover spiegare!

ER: Tra gli anni Ottanta e Novanta l’arte gode del favore di una certa imprenditoria illuminata. È come un nuovo Rinascimento in cui l’artista può esprimersi a tutto tondo e creare nessi fra mondi. Faccio un esempio: Frank O. Gehry, in dialogo con Germano Celant, lavora per il Gruppo Finanziario Tessile. E gli abiti dei grandi stilisti vengono esposti a Pitti Uomo nel ventre di quel suo enorme pesce che oggi è in collezione al Castello di Rivoli. Le sfere dell’arte, della moda e del design entrano in risonanza. Sono gli anni in cui si parla di “cultura del progetto” e io me li ricordo bene perché all’epoca studiavo architettura. Da lì si innesca un concetto di design più ampio, che non a caso coinvolge anche la potenza espressiva del fumetto. E da lì è partito un impulso nuovo per la tua ricerca espressiva…

MJ: È vero, si apre una specie di Eldorado. Si aprono i comparti della cultura e tutto va in corto circuito. Finalmente gli artisti di razze diverse guardano nelle case degli altri e ospitano gli stranieri. Trovavi designer come lo Studio Alchimia che ci invitavano a fare tappeti per loro. È lì che ho cominciato a pensare di lavorare con Alessi, per cui oggi ho disegnato le FaberJorì – una versione contemporanea delle famose uova gioiello dello Zar. E a conoscere Patrizia Moroso, con la quale ho fatto il tavolo Ali Baba – un tavolo che contiene il tesoro della pittura. È in quel periodo che abbiamo cominciato a disegnare per Vanity. E intanto mi emozionavo di quelle pitturine su parete che stava facendo Clemente da Lucio Amelio e da Mazzoli, o di certi quadretti di Chia e Cucchi da Diacono. Intorno ad Achille Bonito Oliva c’era un clima da invasione del mondo… L’arte stava di nuovo diventando spettacolo di vita. Lasciava il segno sulla realtà, la preveniva e la dirigeva.

ER: C’è un momento nel percorso di ogni artista in cui anche la figura del gallerista diventa “sostanza”. Nel 1993 Guido Carbone apre le porte della sua galleria al tuo fumetto, ed è il primo gallerista a chiederti un lavoro a cavallo tra i due mondi.

MJ: Ma guarda chi mi ricordi, Guido… Un vero gallerista di vocazione. Aveva iniziato un percorso così originale, tutto suo e così breve, purtroppo. Mi aveva chiesto di fare per lui dei quadri dai miei fumetti, cosa che per me era tabù. Per lui l’ho fatto. Aveva accanto un grande sciamano con cui si confrontava, Corrado Levi. Insieme contaminavano mondi. Mi ricordo un suo magnifico artista che aveva un segno identico a quello di Pazienza ma lo usava per fare altro: Bruno Zanichelli. Zanichelli aveva messo in corto i due mondi. Mi piaceva davvero molto. Peccato sia morto così giovane.

ER: Aprendo una parentesi importante, nel 1994 tu e Igort siete partiti per il Giappone. E così sei diventato un supereroe e hai persino ucciso la morte!

MJ: Già… Dopo Pazienza, Igort è stato ed è l’altro mio fratello di avventure. Siamo finiti insieme sulla copertina di Linus. L’unica copertina fatta con una foto degli autori invece che con un disegno. Lui è sardo e permaloso e io tirolese e campione di gaffe, figuriamoci… Eppure, oggi nessuno si prende in giro più di noi. Non facciamo che ridere insieme. Sono riuscito ad annientare il suo poderoso orgoglio! Abbiamo la stessa pantagruelica curiosità, la stessa mancanza di paura davanti ai mostri. Se ci chiedessero di progettare una portaerei non ci tireremmo indietro, a costo di mandarla a picco dopo un miglio di navigazione.

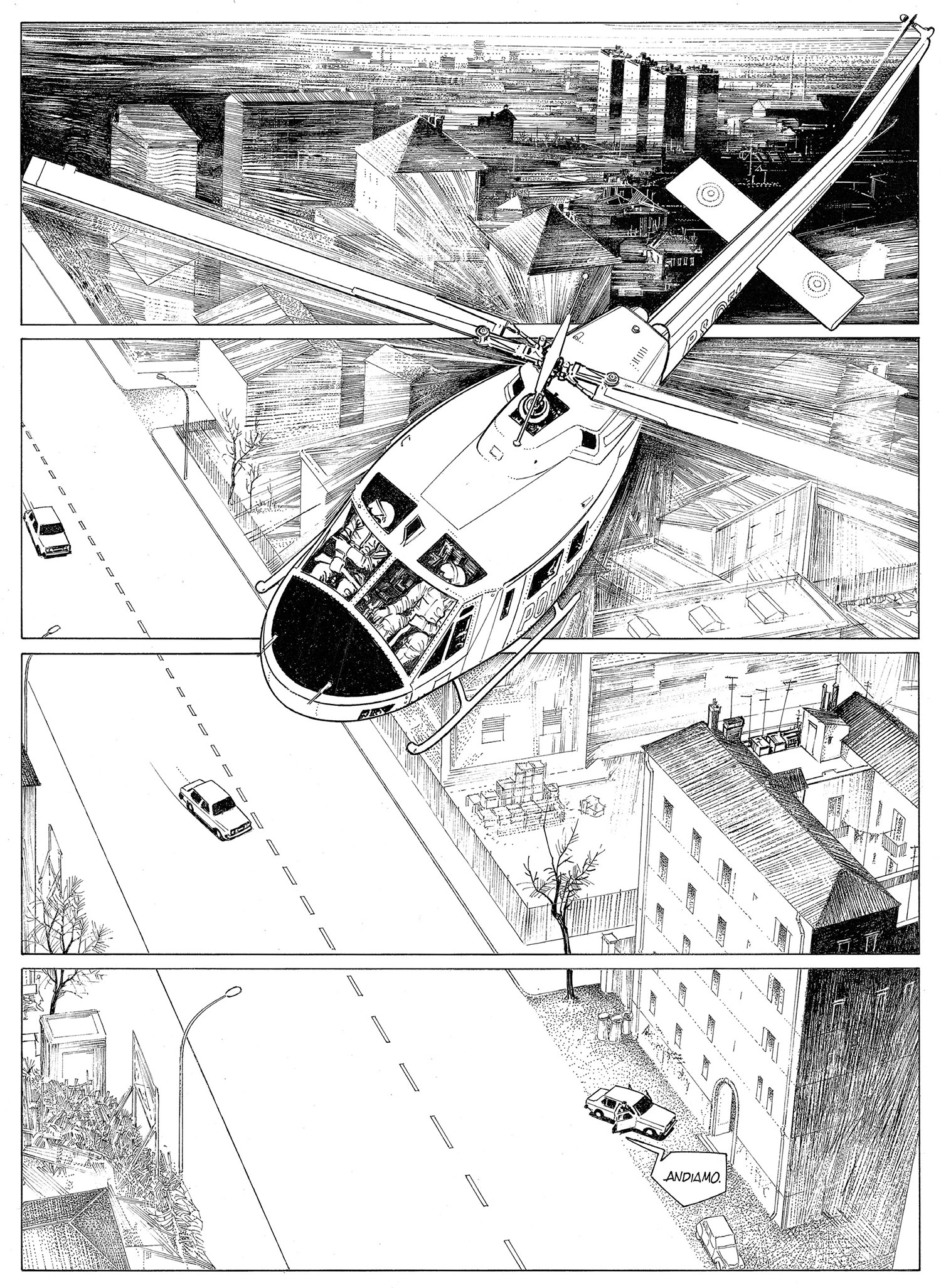

Insieme abbiamo vissuto un’avventura magnifica in Giappone. Una delle più grandi case editrici giapponesi ci aveva scelto per un esperimento irrinunciabile. Ci avrebbero affidato a un editor allenatore di star giapponesi per renderci stranieri di successo in Giappone. La tiratura della rivista era enorme, un milione e mezzo di copie al mese. Io ero a New York nel pieno di un’inaugurazione curata da Donald Kuspit, Christian Leigh e Octavio Zaya, quando i giapponesi mi invitarono a Parigi per propormi un contratto di esclusiva mondiale. Io non volevo fare più fumetti. Così, con leggerezza, ho sparato una cifra d’ingaggio roboante e una proposta presuntuosa per essere respinto: “Accetto solo se posso fare il giro del mondo come protagonista e sconfiggere i mostri che ammorbano il genere umano da secoli diventando un supereroe.” Tanto, nell’Impero del Sol Levante, non conoscevano certo la mia faccia… Potevo fare il pazzo senza paura. E loro, invece di mandarmi a quel paese, mi hanno detto sì per sette anni. È così che ho finalmente potuto uccidere Moby Dick, e l’anima di Hitler, e sconfiggere addirittura la morte. Una cosa è certa: il giorno che lo dovessi pubblicare quel fumetto in Italia, sarei rovinato per sempre!

ER: Nel 1996 c’è poi La Città Meravigliosa degli Artisti Straordinari. Qui forse rientri pienamente nel mondo delle “arti maggiori”. O meglio, costruisci un mondo su misura per gli artisti…

MJ: È la mia opera più ambiziosa e ostinata. La mia più faticosa avventura. Dal 1993 ho cominciato a selezionare quelli che, rigorosamente a mio giudizio, rappresentano gli artisti contemporanei destinati all’immortalità. I “fuori dal tempo”. Ogni uno-due anni ne aggiungo un altro. Il primo abitante è stato Mario Merz, il secondo Paolini, poi Boetti e poi Gerhard Richter, e Kiefer e Sol LeWitt. Gli ultimi tre sono Enrico Castellani, Rudolf Stingel e Walter De Maria. Tutti hanno posato personalmente offrendo il corpo che ho disposto in posizioni architettoniche. Dopo averli ritratti e sfaccettati, ho dipinto per ognuno l’edificio a misura del loro corpo. Castellani ha posato un pomeriggio. È stato magnifico, fiero come le sue opere. Ne scrivo e sintetizzo la vita e ne cristallizzo i corpi. Degli artisti faccio opere d’arte.

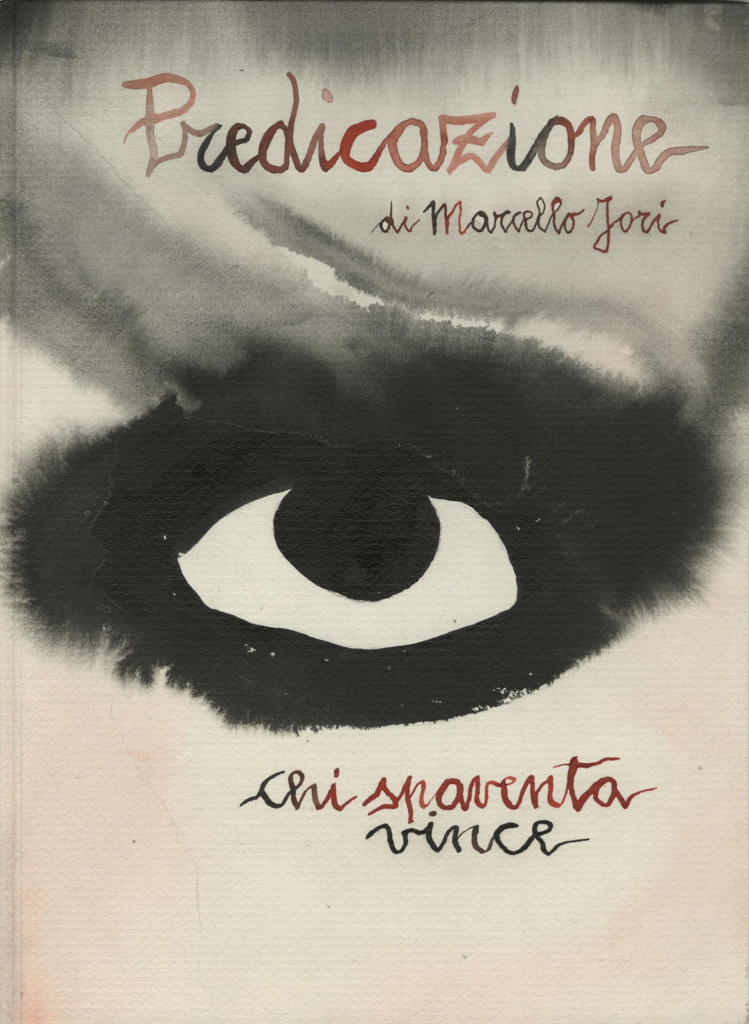

ER: Quando parli di morte ti riferisci a una forma di vita ancor più potente e spesso citi le Predicazioni (2003). Entrano così in campo i tuoi primi libri-opera, scritti e disegnati a mano in copia unica, in cui dal matrimonio tra disegno e scrittura crei un grande racconto sui momenti cruciali della vita di Picasso, Gauguin, Schifano, Church e Modigliani. Siamo agli albori degli anni Duemila, quando l’esperienza del fumetto è ormai finita. Penso che un lavoro come questo non avrebbe potuto esistere senza il tuo passaggio nei territori del fumetto. Tu che ne dici?

MJ: Assolutamente sì. Oggi per fare arte non rinuncio a niente di quello che ho imparato. Ho messo insieme William Blake e il racconto sintetico del fumetto per riportare in vita i fratelli scomparsi, nel momento in cui toccavano il punto più vertiginoso della loro unicità. Devo ringraziare la libera testa di Emi Fontana che, confortata anche dall’entusiasmo di Mike Kelley e dalla risposta appassionata di quel magnifico collezionista che era Paolo Consolandi, mi produsse i libri esponendoli in mostra come opere dai mille confini. Emi ha presentato le mie Predicazioni nel 2003 e fu emozionante vedere Picasso e Gauguin e Schifano che tornavano a vivere in galleria mentre leggevo quei libri-cinema, scritti e dipinti a mano in copia unica – come se la stampa non fosse ancora nata.

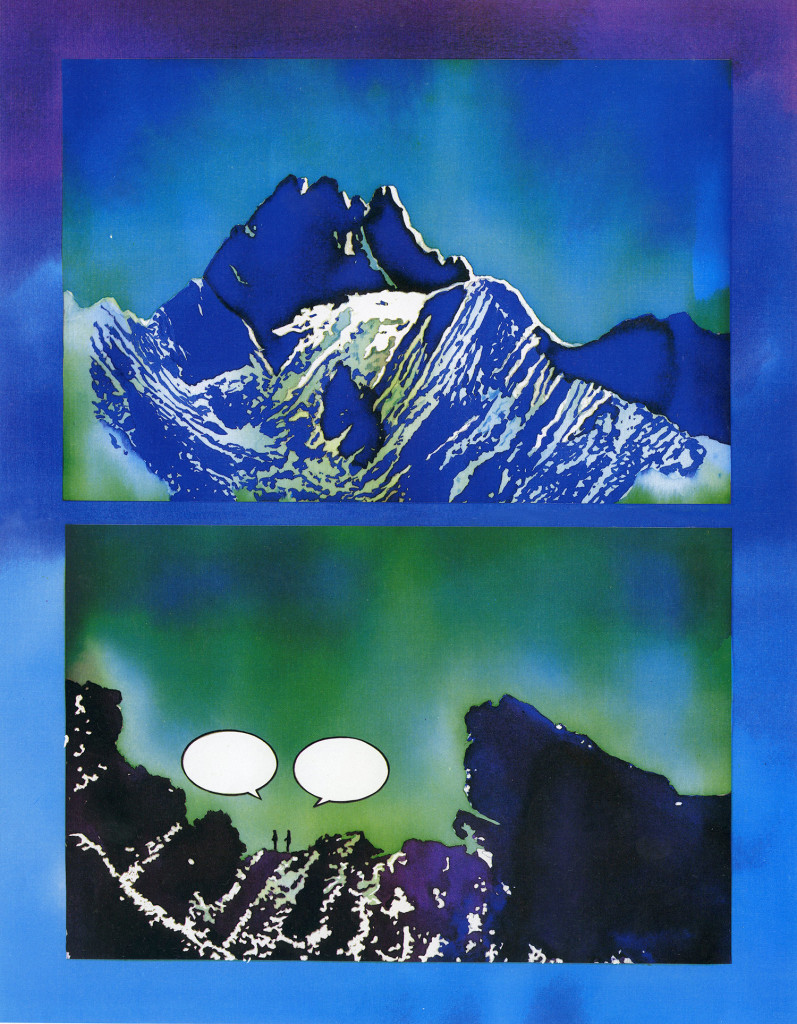

ER: Dal 2008 torni a usare la fotografia, come ai vecchi tempi. Devo dire che mi sento un po’ parte in causa, dopo aver approfondito con te tutto il lavoro degli anni Settanta. Allora come oggi, la dimensione performativa è l’aspetto centrale. L’arte vuole ritrovare nuova vita, e grazie alle tue innumerevoli peripezie alla fine ci riesce. Ma questo tuo lavoro è diventato talmente denso e ricco sotto il profilo esistenziale che ti ci vuole un’altra opera, un libro-opera per poterlo raccontare. E con la complicità di Giorgio Marconi, due anni dopo nascono gli Albi dell’Avventura, un ciclo di fantastici storyboard per raccontare quel cinema vero che è la vita!

MJ: Sì, tu sei stata sostanziale quando, curando la mia mostra alla Galleria de’ Foscherari nel 2010, hai riavviato la mia macchina degli anni Settanta. Hai risvegliato in me quella dimensione eroica che mi faceva affrontare scalate da Walter Bonatti dell’arte. Quindi profondamente grazie, Elena. E poi grazie anche a Giorgio Marconi, che mi ha creduto con tutto l’entusiasmo di cui può essere capace lui quando crede in un artista. Grazie a lui ho potuto disegnare e scrivere tre appassionati Albi dell’avventura nei quali Lucio Fontana è il mio Virgilio, il mio propulsore di esistenza nuova, di vita eterna! Ho fatto e faccio dell’arte un cinema vero, proiettandolo su un libro scritto e dipinto a mano in copia unica. Un’arte che suona nelle parole e nelle immagini. Non so più dire quanto di pittura, di scrittura, di cinema… So che è purissimo distillato di “vitarte”. Marconi lo ha poi racchiuso in un cofanetto e pubblicato con Skira (Milano 2011), con quel tuo testo introduttivo che hai intitolato “Caro Marcello”.

ER: Oggi c’è l’eternità, ossia la Storia dipinta dell’Arte. Nell’introduzione usi queste parole: “Ho scritto a mano lettera per lettera per controllare che ogni pensiero rivelato fosse autentico. Poi ho dimenticato tutto quello che sapevo per restituirlo così…”. Il concetto del dimenticare mi sembra essenziale in questo tuo lavoro, ma non soltanto in questo. Direi che è il vero segreto per poter viaggiare in tutti i mondi dell’universo espressivo.

MJ: Dimenticare per incontrare finalmente quello che non sapevi di sapere! Mi fa ancora paura pensarci… Avevo il terrore di morire prima di finirla, questa “storia infinita”. Tre anni di tensione acrobatica. Un’impresa da Rinascimento, quando gli artisti facevano quello che credevano di non poter fare. La prima storia dell’arte scritta e dipinta da un artista. È stato Giancarlo Politi ad accendere la miccia. Qualche anno fa, dopo un pranzo, mi disse: “Ho un sogno da quarant’anni, una storia dell’arte fatta da un artista. Secondo me tu ce la puoi fare.” E io l’ho fatta ed è stata una delle mie esperienze più commoventi, ai confini tra lo stupore e qualche volta il pianto. Ho scoperto che per conoscere un genio e il suo capolavoro lo devi rifare con le tue mani e le tue parole, come quando fai un’opera d’arte tua. Pubblicata in fascicoli su Flash Art per due anni e mezzo, La Storia dipinta dell’Arte nel 2016 è diventata la strenna di Natale di Rizzoli. Alla fine del 2017 è uscita in inglese per Rizzoli New York. Il prossimo in Cina.

ER: Stefano Benni di te ha scritto: “e poi si fece un autoritratto / su un bottone del paltò / ma non era soddisfatto / e non si fermò”. Marcello, racconta…

MJ: Stefano è un artista di grana diversa da noi toreri della visione. Difficile da classificare. Chi lo conosce bene lo chiama “il Lupo” perché può mordere da un momento all’altro. Eppure, con me è stato generoso. Mi ha regalato una poesia delicata e preziosa, pubblicata nel libro Minus (Milano Libri, 1981). E poi un altro magnifico testo per La città meravigliosa degli artisti straordinari (Edizioni Charta, Milano 1996), per accompagnare la mia città meravigliosa esposta la prima volta al Palazzo Comunale di Siena nel 1996. Un’altra deliziosa poesia me l’ha regalata un altro lupo amico di San Francesco, di quelli che non mordono ma che è pur sempre un lupo, Michele Serra. Sono tutte frequentazioni non canoniche rispetto a un’idea superata del sistema arte, ma preziose per me che faccio l’artista intero nella libertà più inebriante. Una libertà che mi ha permesso di realizzare in questi anni sette copertine per il Corriere della Sera, scrivendoci anche sopra come “artista non giornalista” che scrive di arte. Non ho avuto nemmeno paura, anni fa, di fare la scenografia di Vasco Rossi a San Siro. Una città dipinta di settanta metri per venti. Mi serviva a capire quanto e come comunica il rock con la sua gente, e quanto assomiglia Vasco Rossi a Schifano – quanto era rock Schifano e quanto lo era anche Pazienza. L’arte è dappertutto, anche lì dentro, nel rock. E anche nel fumetto, nella moda, nel design… E addirittura nell’arte concettuale! Ah, dimenticavo… Sto per fare un libro felice e una mostra felice con Emilio Mazzoli intitolata “Pinocchio”! A presto!