Barbara Casavecchia: I tuoi lavori d’inizio anni Novanta erano piccole carte, disegni a biro blu, maniacali, strato su strato. Le prime performance, tableaux statici dall’equilibrio congelato. Ora invece, a quarant’anni suonati, ti concedi la libertà di “opere aperte” caotiche, per cui orchestri delle azioni precise (corse, danze, feste pop), ma le affidi alle esecuzioni individuali e alla partecipazione del pubblico. Hai deciso che era ora di lasciarsi andare?

Marcello Maloberti: Meglio tardi che mai, ho capito che il caos per me è fisiologico.

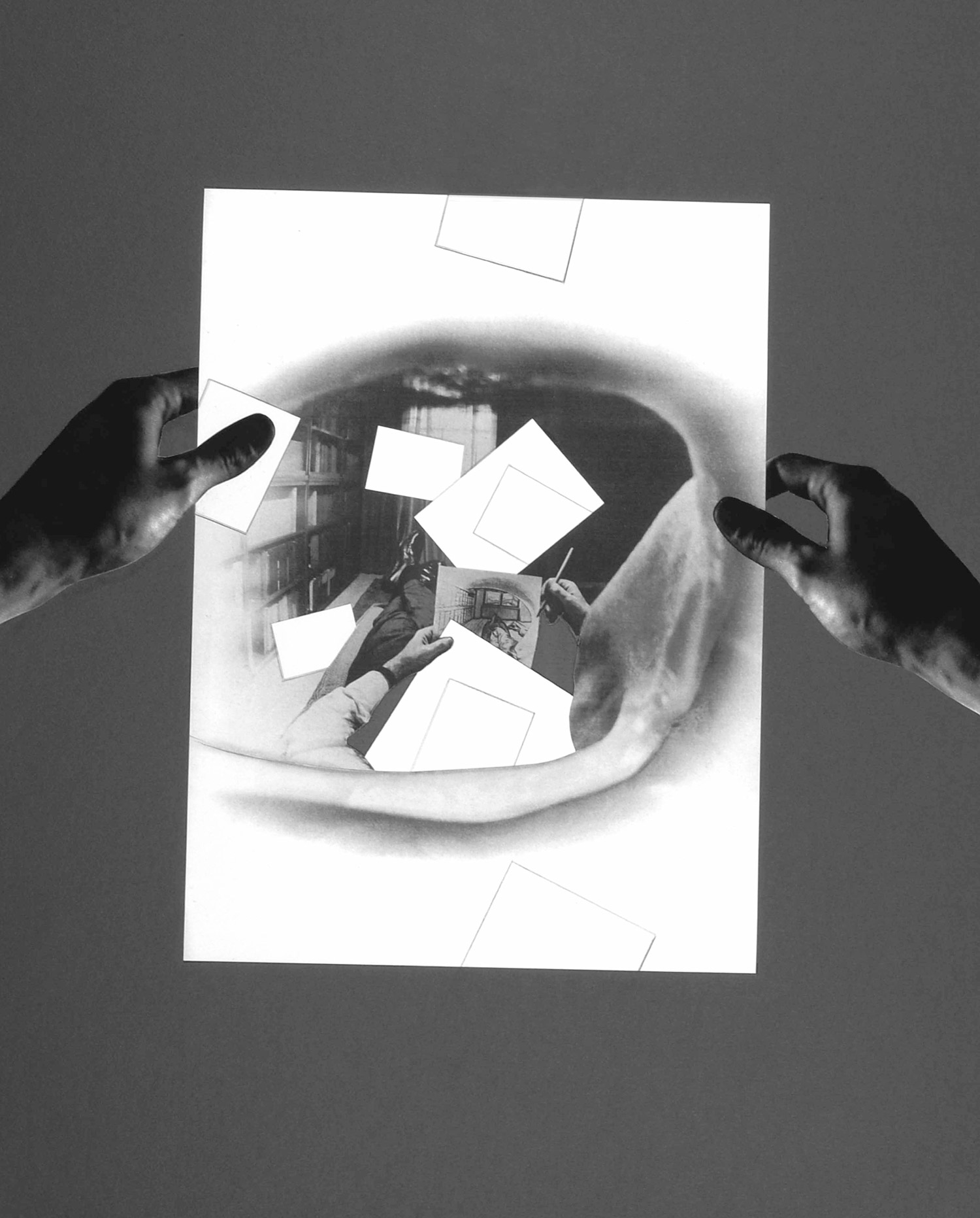

C’è stato un momento in cui mi interessava vedere le azioni non più ferme, ma nel loro movimento, quando ho capito che una foglia è bella non solo attaccata al ramo, ma anche mossa e rovinata dal vento. È quello che Duchamp dice del coefficiente artistico, cioè la somma di ciò che volevo dire, più qualcos’altro. Alla NABA a Milano, avevo una studentessa che faceva molti collage: ai miei occhi, ciò che aveva in sé una valenza estetica era l’azione di ritagliare la carta con le forbici piuttosto che il prodotto finale. Ne è nata una performance (Un certo presentimento, presentata al Museion di Bolzano nel 2003, poi alla Collection Lambert ad Avignone nel 2005), che per me ha segnato una svolta. Poi, in quel periodo ho letto L’informe di Rosalind Krauss e Yve-Alain Bois, che ha messo in discussione molte mie certezze. Mi ha tolto rigidità. Così ho provato a lasciare che la forma avesse confini sempre più labili, un po’ come la vita.

BC: Immagino perché quel libro ti abbia colpito: oppone ai quattro principi del Modernismo (il verticale, il visivo, l’istantaneo e il sublimato) quattro operazioni dell’informe (orizzontalità, materialismo — quello che Bataille chiamava “il fatto ostinato delle cose concrete” — pulsazione, entropia), che sono diventate fulcri del tuo lavoro.

MB: Io ne ho colto l’aspetto vitale, il superamento della forma estetizzante, dell’oggetto “bello”. L’ho assorbito più in relazione alla performance, all’esposizione come evento da vivere. Adesso mi piace che il lavoro estetico non lo gestisca completamente io. Vale per C.i.r.c.u.s. (2007), una giostra che è come un “Marcello Maloberti in tour”, che ho installato a Imola, Mestre, Firenze e Palermo. È un tendone da mercato con appesi duecento specchietti, illuminati dai fari di quattro auto con lo stereo acceso. Negli specchi si riflette la luce, l’architettura e tutto ciò che si crea attorno. Lo considero un lavoro sul paesaggio, che mi piacerebbe portare a Beirut o su una spiaggia di Rio de Janeiro. Per me l’informe è anche l’aspetto nomadico della vita, il pensarla come forma tra le forme.

BC: Allora ti cito il motto del capitano Nemo, “Mobilis in Mobile”. Che forse è un altro modo per dire Fluxus.

MB: Anni fa ho provato a correre fortissimo su un treno in corsa, forse mi ha dato l’idea di lavorare su più azioni in simultanea. Fluxus per me è Beuys, i materiali dove tutto si trasforma. Al Castello di Rivoli, mi ricordo le sue vasche di pietra colme di olio che stavano sfondando il pavimento, sembravano bombe naturali, enigmi. Mi piace che il suo lavoro non si chiuda nello spazio dell’arte, per entare nella sfera sociale e politica.

BC: Molti tuoi lavori succedono per strada, da La confidenza col sole (2001, alla Bocconi a Milano), a La terra dei meloni (2007, in viale Padova a Milano, dove balli al ritmo della disco rumena). Prima erano quasi muti, adesso li immergi nelle percussioni, nei decibel oltre la soglia, nel rumore spaccatimpani di un petardo, come hai fatto con Bang! Bang! (2008, alla Rotonda della Besana, per “La sfida”, a cura di Luca Cerizza e Giacinto Di Pietrantonio). Anche questo è un modo per allentare il controllo?

MB: Mah, forse mi piacciono sempre meno le mezze misure. E il controllo mi piace perderlo. All’inizio, per me il sonoro era legato all’idea di formulare pensieri sottovoce. Penso che alzare il volume sia un modo per dire fortemente quello che uno pensa. Io ci sono arrivato per gradi, lasciando che le voci dei performer si sovrapponessero. Come ne L’infermiere con la faccia rossa (2001, per “Boom!” alla Manifattura Tabacchi di Firenze, a cura di Sergio Risaliti): le frasi dette da cinque persone, in piedi davanti a plaid pacchiani e con i walkman alla cinta, uscivano da piccole casse, contemporaneamente. Il rimescolarsi di più voci mi fa pensare alle parole spiate in treno, nei luoghi di passaggio, a una partitura collettiva, una sorta di grande coro. E comunque il sonoro mi serve a evidenziare un’atmosfera di base, da sentire a pelle. È l’aria tra le cose ciò che unisce le diverse situazioni.

BC: John Cage è un artista la cui lezione è stata importante, per te?

MB: Di lui mi affascina il fatto che faccia suonare la realtà, come in 4’33’’ o con Il Treno (Alla ricerca del silenzio perduto), un happening composto da tre escursioni su un treno attrezzato con installazioni sonore che nel giugno del ’78 fece viaggiare da Bologna alla volta di Ravenna, Rimini e Porretta. Forse il corpo collettivo che vorrei sentire attorno ai miei eventi è un suono collettivo, un’energia sonora instabile, che si autogenera.

BC: Tu sfrutti molto anche gli oggetti d’uso comune (tavoli, plaid, sedie, meloni, specchi, tovaglie): li hai sempre introdotti nel quadro visivo, caratterizzandoli per colore o foggia e replicandoli in serie, fino a renderli più astratti, come moduli.

MB: Sono congegni di stupore, la cui scelta nasce da un colpo di fulmine, che per me li rende magici, esotici — non sono mai stato a Marrakech, ma gli specchietti di c.i.r.c.u.s. mi fanno pensare a un bazar, un’immagine infarcita di orientalismo fantastico. Il fatto che siano sempre oggetti comuni, come una radiolina o un motorino Ciao, fa sì che tutti ci leggano la propria storia. Hanno una forte valenza sentimentale, un certo calore metaforico, che la ripetizione seriale prova a raffreddare. A proposito delle sue caramelle e lampadine accese, Felix Gonzales-Torres diceva: “Lavoro con delle immagini felici”. Io invece lavoro molto sulle ossessioni. Il fatto che ripeta più e più volte un oggetto, forse deriva anche dall’aver letto tanto Thomas Bernhard da giovane. Mi ha insegnato che una cosa esiste se la dico tante volte, ad alta voce, ripetendola.

BC: Un autore molto “perturbante”, come recita il titolo di uno dei suoi racconti.

MB: Per il mio lavoro, parlerei piuttosto di “straniamento”. Non ho una vena molto mitteleuropea: cerco di mischiarne le suggestioni alle mie origini, alle atmosfere padane fatte di castelli in aria, tipi eccentrici ed echi felliniani. I lavori degli ultimi due-tre anni sono in questa chiave, pur essendo una conseguenza dell’iniziale Vertigine della signora Emilia (1992).

BC: Credo che una svolta per te l’abbia segnata Set, l’ensemble di 9 installazioni che hai realizzato all’ospedale psichiatrico Fatebenefratelli di San Colombano al Lambro per “Acrobazie #2”, a cura di Elisa Fulco. Un’esperienza che ti ha portato a rifare molti conti con la percezione della realtà, e cui hai reagito con un’atmosfera energetica da luna park, che poi hai continuato a sviluppare, fino a Tagadà, da Raffaella Cortese nel 2007: una mostra aperta, quasi sfilacciata, popolata da strani personaggi.

MB: La mostra a San Colombano è stata molto importante. E uno dei motivi che ha reso quell’esperienza ancora più significativa era il suo essere vicina a casa, in un luogo di cui sentivo parlare fin dall’infanzia. Ne ho approfittato per esasperare tutta la “stranezza” che in un manicomio già esiste, associandola al “traviamento” che comporta lavorare in un posto così: molti autori dell’Atelier Adriano e Michele sono persone nude, che non hanno filtro, libere, aperte, senza cappotto, con cui stabilisci legami forti. La mostra è stata una conseguenza di come intendo la creazione: l’immagine di una danza, qualcosa di molto naturale. L’Atelier era diventato il mio luogo, una sala da ballo, un teatro che avrebbe potuto essere quello della mia scuola elementare, pieno di stupore.

BC: Hai mai guardato a Helio Oiticica? Penso ai suoi parangolé (una parola in gergo che significa confusione, casino, eccitazione), cioè mantelli, tende, bandiere che dava ad amici o ragazzini di strada da indossare e ballare a ritmo di samba, fino a perdere l’equilibrio. Lui li definiva “forme d’arte legate a Body Art, Happening, o Performance”.

MB: Sì, è anche da lui che nasce il desiderio d’interattività. Il rapporto tra arte e vita può essere scontato, ma quando s’instaura sbrana tutto ciò che sta attorno. Diventa pura energia e sensualità, sposta lo spettatore all’interno del luogo che vai a delimitare. A me piace coinvolgere le persone che gravitano attorno all’installazione (chi vive nella piazza, i miei studenti, gli abitanti del quartiere Isola di Milano o della Vucciria a Palermo), che possono partecipare in modo spontaneo e naturale.

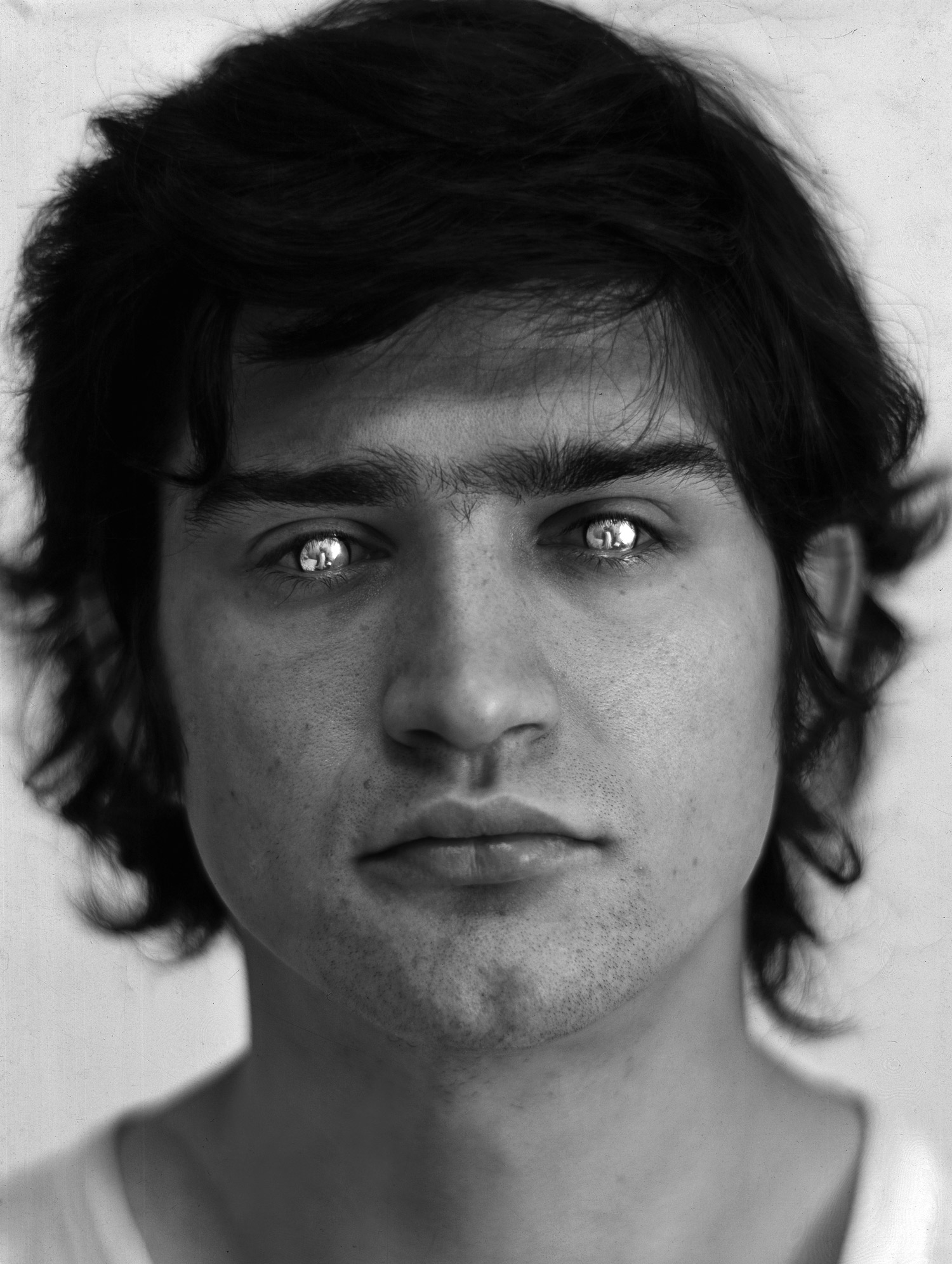

BC: Nella tua ricerca di una chiave “spontanea e naturale”, ti sei rispecchiato nei volti e corpi di tanti “Marcello che arriva col treno” (2001, emigrati ritratti in piedi dal barbiere, avvolti dalle cappe rosse per il taglio): venditori ambulanti di rose (Parata, 2006), peruviani ed ecuadoreni (A Torino piove da Dio, 2002), russi (Maria, 2002), magrebini, messicani, cinesi e egiziani (Via Padova 138, 2008), tutti “presi dalla strada”, tanto che più di una volta per te si è speso l’aggettivo neorealista.

MB: Gli emigrati entrano ed escono abbastanza naturalmente dal quadro, non sono definiti o categorizzati. A me interessa che il lavoro esprima una quota di umanità, che le persone si esprimano con immediatezza, come fanno gli intervistati lungo via Padova quando viene loro passato un microfono e un melone giallo, che diventa un piccolo sogno tra le mani.

BC: Che mostra hai preparato per la GAMeC di Bergamo?

MB: L’ultimo capitolo di una trilogia. Set era un tentativo di aprire le porte di un laboratorio con i lavori ancora in corso. Tagadà una festa Op/Pop fatta con poco, un’esasperazione strampalata di alcuni tic visivi usciti dalla mia testa, una specie di acido. E pensare che non bevo nemmeno! “Raptus”, a cura di Alessandro Rabottini, è una mostra in progress, dove i contrasti esplodono — non amo che le cose stiano troppo bene insieme, preferisco l’attrito — e si viene sommersi da un frastuono sensoriale, che è come io vedo la contemporaneità. Ha pochi lustrini, è meno accattivante e un po’ più inquieta, nervosa, “sporca”, anche nel rapporto con i materiali. Un collage al nero, ma vitale come il rosso. Di collage, poi ce ne sono tantissimi, 150, fissati a muro su tavolette di legno. Poi ci sono casse che rimandano suoni elaborati con l’aiuto di Stefano Delle Monache, un sound designer; stoffe con scritte in bianco e nero, luci strobo che generano malessere, qualche folletto. Tutto asciutto: dopo la baraonda di Tagadà, avevo bisogno di essenzialità.

BC: Ti sei fatto fotografare appeso al cartello stradale di Casalpusterlengo, con un elmo vichingo in testa e la maglietta “Italia”; a Bergamo, compari in versione gigantografia reggendo una tigre di ceramica sopra la testa, versione domatore circense. Ogni mostra, allora, è un autoritratto?

MB: Sì, finalmente ci sono nel mio lavoro, ma ci entro dalla porta di servizio.