Allo scoccare di ogni ora e per la durata di un minuto, dal calco di un ananas (whatdowedowe [2016]) posto sopra la porta di entrata spilla un getto d’acqua, dando ai visitatori un umido benvenuto alla mostra. Attraverso un tubicino, il frutto è connesso al calco di un orecchio, dal cui timpano una seconda fontanella zampilla. Questa a sua volta si trova in una stanza dove lastre ricoperte da jesmonite (un materiale cementizio composito) sono appoggiate a borse in PVC trasparente piene di patate immerse in detersivi per piatti dai colori accesi (Looking, capitals [2016]). Sulla superficie delle lastre, squarci irregolari rivelano immagini di paesaggi esotici riprodotte su stampe lenticolari.

Il contributo di Marco Giordano (Torino, 1988; vive a Glasgow) alla doppia personale organizzata presso la House for an Art Lover per Glasgow International 2016, presenta in nuce gli elementi che caratterizzano la sua ricerca artistica: coreografia dei movimenti di chi entra a contatto con le opere; estetica fai da te impreziosita da una controllata artigianalità; interazione tra materiali industriali e organici; attivazione dei sensi attraverso strategie di allerta o di nascondimento di parti dell’opera; erotismo soffuso e attenzione alla relazione tra interno ed esterno.

Dopo essersi diplomato all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 2012, Giordano stabilisce il proprio studio a Glasgow. La scelta di trasferirsi all’estero non avviene, come spesso accade a molti giovani artisti italiani, per frequentare un master o un programma di residenze, ma per diseducarsi da un certo modo di intendere e fare arte. Una tabula rasa per ripensare il senso di essere artista oggi e dunque anche la propria identità. In Giordano questo si traduce nella ricercata mancanza di uno stile; nella volontà di imparare a usare materiali (la jesmonite) e tecniche (la cucitura di tessuti) mai da lui sperimentati prima e nella a-sistematicità con cui immaginari e riferimenti culturali (da internet al contesto anglosassone) influenzano il processo di produzione delle opere. L’artista, per esempio, ha un archivio di immagini postate sui social media in risposta a eventi straordinari accaduti in città, come l’incendio a un deposito di copertoni. Oppure, utilizza testi tratti da Emily Dickinson o da John Berger, oppure vocaboli slang (come dude), che attestano l’impatto della cultura del paese di adozione sul suo operare.

Il linguaggio per Giordano è particolarmente rilevante, essendo un sistema per strutturare la realtà e negoziare la propria identità. Un’identità che l’artista continuamente indaga e nega – o meglio, ammette solo come alterità multiforme. Due sono le modalità attraverso cui quest’analisi dei “molteplici io” viene condotta: l’uso consapevole del sapere artigiano, che solletica, in chi guarda, cortocircuiti e associazioni inattese; e il ricorso a un erotismo indiretto ma ammiccante, cartina di tornasole delle relazioni tra esseri viventi. Quest’approccio complica le eco che risuonano a prima vista nei lavori di Giordano: Arte povera – in cui la combinazione di materie organiche, inorganiche e sintetiche rende manifesta l’energia presente nella realtà – e arte partecipata, in cui la produzione di opere è determinata dai contributi apportati dal pubblico.

L’erotica dei materiali ispira associazioni idrauliche e sensuali che compaiono in diverse installazioni, tra cui appunto whatdowedowe: l’orecchio – per l’artista unico organo dei sensi incapace di smettere di funzionare a comando – e l’ananas, simbolo di ricchezza e ospitalità, difficile da ottenere nel periodo coloniale e per questo posto all’entrata delle case anglosassoni. L’acqua scrosciante del progetto di Glasgow International spurga sensi di colpa e necessarie autocritiche.

Non è però in una definita posizione politica o in un’estetica del rimosso che si allinea la produzione di Giordano, piuttosto nell’indagine sul rapporto tra immaginari e immaginazione. Per la sua prima personale in Italia presso la galleria Frutta di Roma, l’artista posa per un gruppo di amici che, senza competenze in materia, sono invitati a creare ciascuno alcuni vasi in ceramica con le sembianze del volto del modello (asnatureintended [2016]). Una volta in mostra, i vasetti ospitano erbe e piante trovate nelle vicinanze della galleria, sottolineando la relazione tra artificio, natura e messa in discussione del farsi dell’opera. Idraulica e sotteso erotismo tornano in Self-Fulfilling-Ego (2017), progetto realizzato dall’artista per Jupiter Artland di Edinburgo. In questo caso, alcuni “pittori della domenica” ritraggono a matita la coppia di collezionisti proprietaria del parco di sculture intenta a leggere il saggio The White Bird (1985) di Berger, una riflessione sulla relazione tra il processo di creazione artistica e quello naturale. I disegni hanno poi ispirato a Giordano una serie di sculture, dalle forme sottilmente erotiche, realizzate con materiali di scarto di diversa origine. In una terza fase, le opere sono state installate in un sentierino dello Jupiter Artland, trasformate per l’occasione in fontane azionate da chi transitava nel vialetto.

Lo stesso impulso alla collaborazione si ritrova in Conjunction Lab (2017), dove l’artista apre lo spazio espositivo Civic Room di Glasgow ai passanti, invitandoli a creare dei collage raffiguranti delle congiunzioni coordinative di loro scelta. La caratteristica di questo tipo di congiunzioni è che pongono frasi o parti di esse sullo stesso piano, a sottolineare un’equivalenza di posizioni tra i visitatori e l’artista al momento del loro incontro e durante la conseguente fase creativa. I collage sono poi tradotti da Giordano in grandi striscioni realizzati con tessuti sintetici ed esposti all’interno dello spazio stesso. Il progetto sarà iterato in diverse città a creare una sorta di archivio discontinuo degli immaginari del presente.

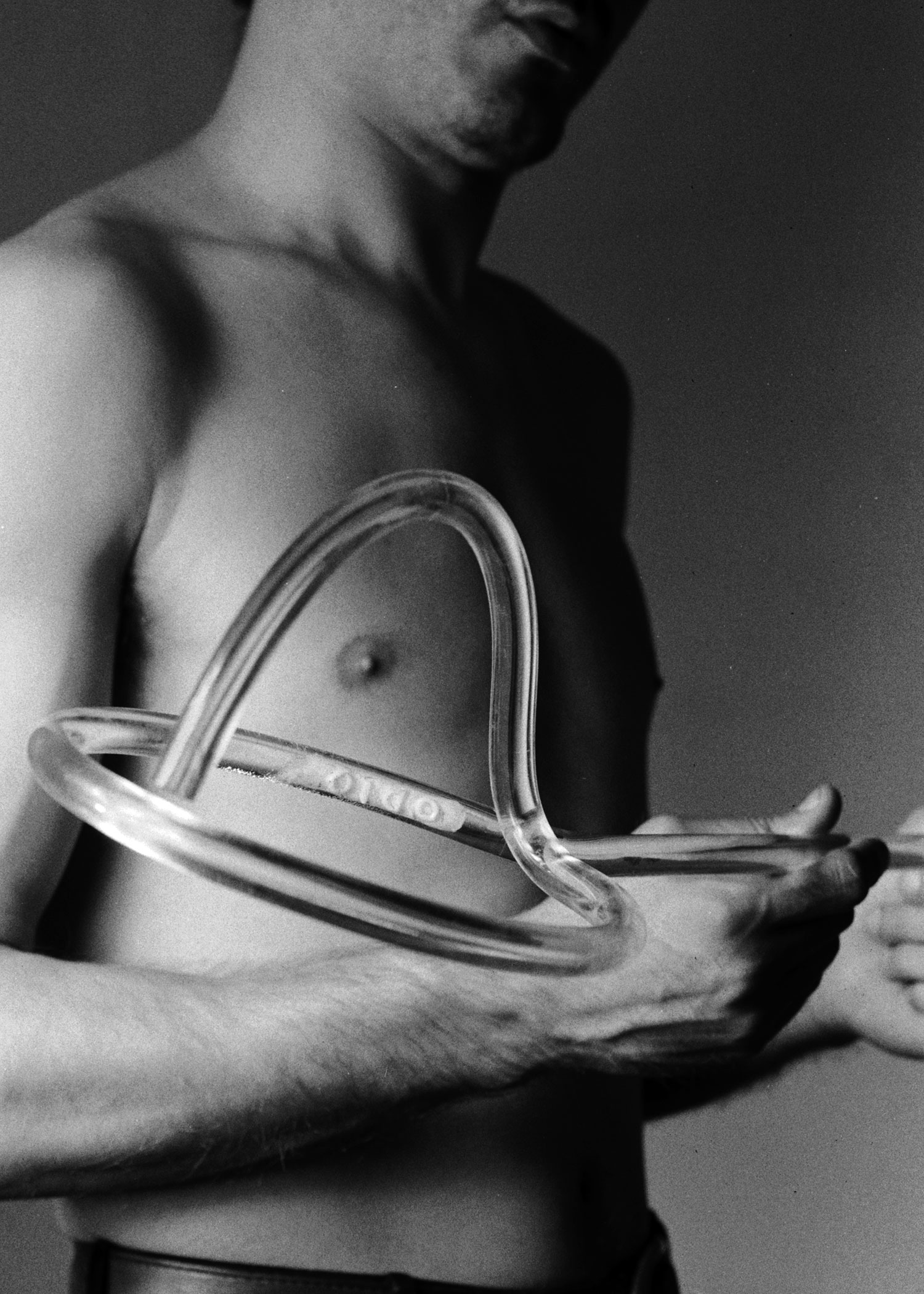

Lo spazio espositivo viene invece interpretato come entità autonoma in altre due installazioni recenti di Giordano: in CUTIS (2016), dove una pellicola protettiva per vetri ricopre, soffocandoli, il pavimento e le pareti della Glasgow Project Room, virando l’interno in un blu acido illuminato per alcuni secondi dall’accensione di un neon che si attiva entrando alla mostra; e in Pathetic Phallacy. In quest’ultima installazione realizzata lo scorso anno per lo spazio progetto Il Colorificio a Milano, si indaga la tendenza primordiale all’antropomorfismo, che porta a proiettare qualità, atteggiamenti umani o somiglianze su oggetti sconosciuti o fenomeni naturali inspiegabili per addomesticarli. L’installazione è formata da cinque spessi fili di silicone mossi da motorini celati nel controsoffitto e intitolati Duuuude, e dalla luce violacea di lampade da serra usate solitamente per regolare la crescita di organismi vegetali. Dalla strada, il colore acceso degli interni e della pellicola posta sui vetri attira a entrare nello spazio, dove Duuuude sollecita la tendenza dei visitatori all’antropomorfismo (evocando liane, serpenti o ragazzi che ballano). Mentre si osservano i fili di silicone si è trasformati in inconsapevoli cavie da laboratorio, oggetti inconsci del regime estetico imposto dall’azione delle lampade. La tecnologia cambia le (nostre) forme quotidianamente mentre ci distrae con specchietti per le allodole. Ritorna la tensione tra Eros e Thanatos – già presente in Looking, capitals dove l’idraulica degli apparati sessuali richiamata dall’uso delle fontanelle si contrapponeva al letale detersivo per i piatti che corrode i tuberi – evitando il rischio di una deriva narcisista, spesso presente in molte pratiche partecipative.