C’è un filo che lega le opere di Maria Lai, anzi un intreccio di fili che tesse pazientemente la trama sotto agli occhi dello spettatore nel corso della visita de “Il tempo dell’incalcolabile” da Ma77 a Milano. C’è anzitutto un filo narrativo, quello di Maria Pietra, protagonista del racconto di Salvatore Cambosu Cuore mio, diffuso nella prima sala dalla voce della nipote dell’artista. Una voce che riempie discretamente l’ambiente e ci permette di legare tra loro elementi che, sulle prime, appaiono irrelati, anche a causa delle loro diverse conformazioni. La storia racconta il sacrificio di una madre per salvare il suo bambino al punto da farsi pietra, rendendo poroso il confine tra il geologico e l’umano. Ma insiste anche sul potere magico del linguaggio, al punto che è proibito pronunciare alcune parole: secondo un vecchio arcano, proferire queste parole finisce per incidere sull’ordine del mondo e per vincolare tutte le sue creature.

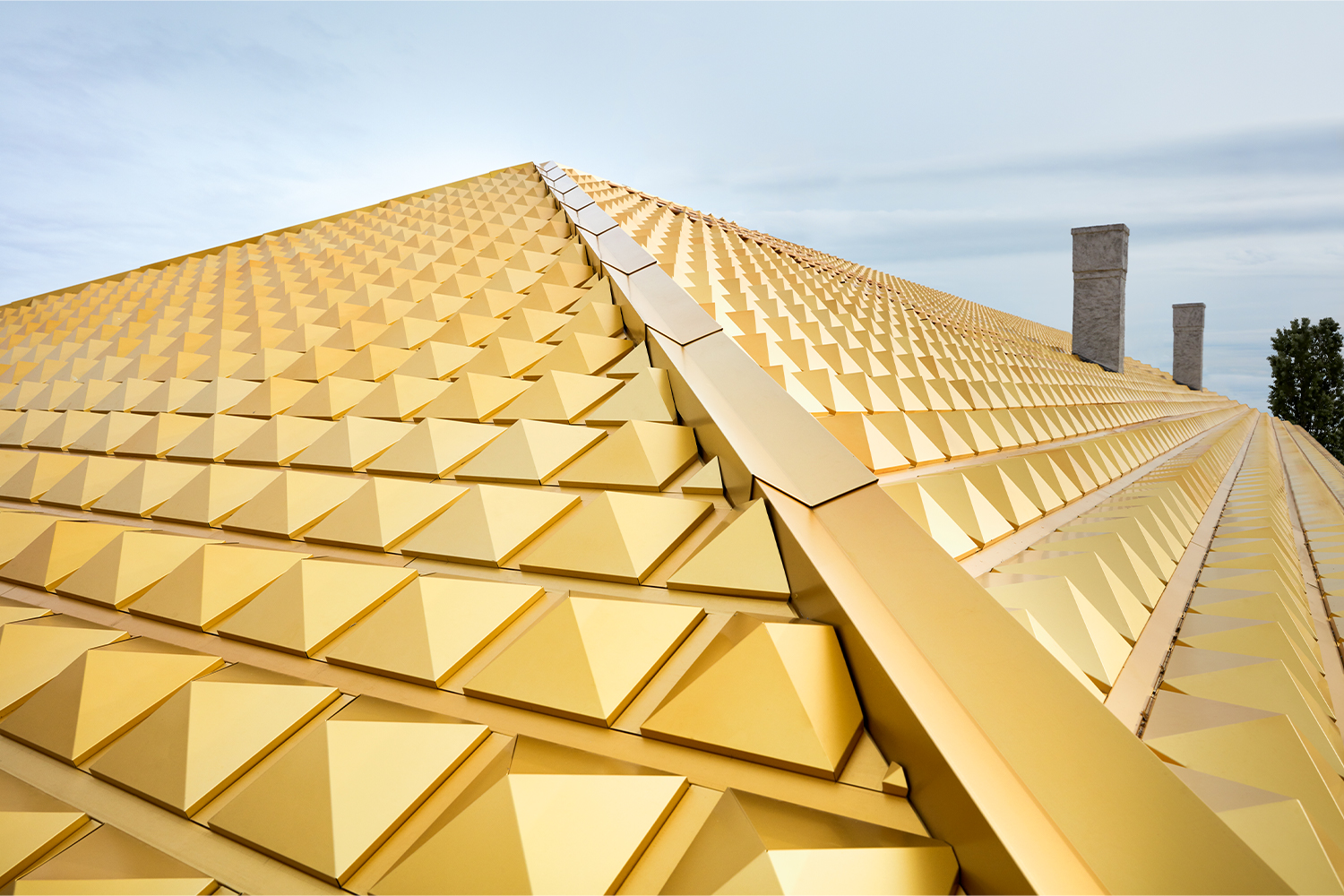

C’è inoltre un filo materiale, quello di cui sono composte le opere di Maria Lai: i teli in tessuto e dimensioni variabili (1991) che scandiscono il percorso e raffigurano forme animali – cerbiatti, lepri, tortore, colombe – sullo sfondo di un paesaggio rarefatto. O il Libro di Maria Pietra (1991), uno dei tanti cuciti a mano dall’artista, in cui delle parole e del linguaggio non resta altro che il ductus del filo che si dipana nell’atto della lettura e dello sfogliare le pagine. O, ancora, le trentatré pietre che, assembrate in piccoli gruppi su piedistalli di altezze diverse, ricordano paesaggi geologici, piccoli dolmen erti in mezzo al nulla, sebbene si tratti in realtà di ceramiche smaltate. Sulla loro superficie resta la traccia del passaggio incessante e ripetitivo dei fili di un telaio, il cui lavoro è così tenace da contrassegnare persino le pietre con figure regolari e geometriche. Sono segni del tempo, segni della memoria delle pietre in cui l’inorganico prende vita. Il solco scavato diventa così il negativo del filo cucito.

La seconda sala presenta Legarsi alla montagna (1981-82), con la documentazione fotografica di Piero Berengo Gardin, il video dell’azione originale di Tonino Casula e La frana (1990 ca), un’installazione in ceramica smaltata e sassi. In quella che è riconosciuta come la prima opera d’arte relazionale in Italia, una tela di jeans blu fatta a strisce lunghe ventisei chilometri attraversa – e coinvolge se non stravolge – Ulassai, il paese nativo di Lai. Cinge architetture domestiche e civili, ringhiere dei balconi e muretti in stato di abbandono prima di ergersi sul Monte Gedili. Passando di mano in mano, il filo rinsalda antichi legami, riannoda quelli spezzati da vecchi rancori. Così il pane che, quando condiviso, si fa companatico. Se Maria Lai interviene colorando a mano le fotografie, in due occasioni cuce direttamente la stampa fotografica con del filo blu, in continuità col resto della sua produzione.

Dipanando il filo delle opere, ci accorgiamo infine che l’allestimento stesso della mostra – a cura di Alberto Salvadori in collaborazione con l’Archivio Maria Lai – è un tentativo riuscito d’imbastire una narrazione, di svolgere una matassa o, meglio, di tendere i fili di un telaio fatto di voci, materie e immagini. In questo modo Lai sembra gioiosamente confondere i due modi, in genere distinti, di osservare il cucito: il disegno frontale e il retro in cui, se la figura resta leggibile, a emergere è l’ingarbugliata struttura dell’orditura. In questo modo persino nel profilo di un animale da fiaba si può celare una belva feroce. È un modo di mostrare la fibra di ogni racconto e di ogni memoria, che sia attraverso la voce o la pietra, il tessuto o la fotografia. Anche il disegno più semplice, anche la figura più familiare entrano a far parte di una affabulazione che non cessa di rammendarsi e sfilacciarsi, di annodarsi e di sbrogliarsi.