La galleria Zero… di Milano ha recentemente ospitato una mostra di nuove produzioni di Massimo Grimaldi (Taranto, 1974). Intitolata “Scarecrows” (Spaventapasseri), la mostra proseguiva l’avventura di Grimaldi nella rappresentazione dell’uomo tecnologico, mediatico e digitale. In “Scarecrows”, il linguaggio del ritratto si evolve a considerare l’essere post-umano e l’avatar, e ancora oltre il fantoccio e lo spettro – personificazioni in un’era in cui le forme dell’esistenza si esprimono con le emoji. Nell’intervista che segue, Grimaldi condivide alcune riflessioni su “Scarecrows” e, in particolare, su tre opere e cicli di opere presentati nella mostra: l’omonima serie di sculture (2017), l’installazione e dispositivo di riproduzione di una playlist musicale (February 2017 Playlist, 2017) e gli slideshow di immagini mostrati su iPad della Apple (Scarecrows, Shown on Apple iPad Pro, 2017).

Michele D’Aurizio: Sono venuto all’inaugurazione della tua mostra, ma tu non c’eri. Perché ti nascondi?

Massimo Grimaldi: Non dovrei? Le opere non sono forse plastiche strutture d’intermediazione, meccanismi di opacizzazione progressiva, maschere con le quali allontanarsi, nuove delusioni? O semplicemente per timidezza, inadeguatezza, goffaggine, per averle voluto dire che l’amavo ma non averne avuto il coraggio.

MDA: Eppure hai iscritto la tua immagine ovunque – o perlomeno così mi è parso. Ti ho intravisto negli slideshow su iPad, nelle sculture. Ho intravisto la tua nuova arte proposta sulla base del potenziale grado di riconoscibilità di quella vecchia. Ti ho intravisto in quella che, oramai, è la tua cifra stilistica.

MG: Già, dimenticavo la cifra stilistica. Il modo con cui si diventa la caricatura di se stessi. E s’inscena la pantomima di ciò che si suppone tu sia. Il mio volto è cheap. Lo uso spesso perché è cheap. Mi domando se suggerisca quello che vorrei essere. O se tradisca il non saperlo essere. Costruisco le mie immagini attraverso una moltitudine di app, tra cui rimbalzano deformandosi progressivamente. Ritratti non più di umani, ma di umanoidi approssimativi. Nell’idea di una proto-pittura delle macchine. Auspicando l’avvento di una pittura delle macchine. Astorica, liberata dalla pretesa di significare, finalmente senza più nulla da dire e da essere.

MDA: Quindi che fine ha fatto il corpo nelle tue opere?

MG: Aveva danzato. Spesso è stato semplice ingombro, ostacolo alla visione dell’immagine astratta retrostante. Alcune volte silhouette, quasi fantasma. Adesso dovrebbe essere compendiato in un avambraccio che sollevandosi rivela una vista delle Azzorre su un Apple Watch. Dovrebbe anche essere imbottito di fieno, alla ricerca di un cervello, sul sentiero dorato che conduce alla Città di Smeraldo.

MDA: Lo spaventapasseri è un proto-avatar. Dopo tante peripezie nel futuribile sei approdato a una metafora arcaica.

MG: Che volevo portasse implicito in sé un giudizio malizioso su un pubblico impossibilitato a ben comprendere, suscettibile al fraintendimento, giocabile, spaventabile appunto. Eppure non credo di essere troppo distante da quel mio certo futuribile. Tuttora quel certo iperdecorativo, slavato e ingiustificato. Come se nulla importasse sul serio, e ridicolo presumere il contrario, e le immagini, non più capaci di figurare, fossero alla ricerca di un senso nuovo, o residuo. Come le 115 registrate sul disco d’oro inserito nelle sonde Voyager, alla deriva ai confini del Sistema Solare.

MDA: Il dispositivo di riproduzione delle tue playlist, se inizialmente era nascosto, gradualmente si è concretato in ambienti abitabili da un performer. Adesso è un oggetto indossabile, presuppone un corpo perché è effettivamente una maschera. Durante l’inaugurazione l’oggetto era infatti indossato, ma al performer sembrava che non fosse stato richiesto altro che posare per un servizio fotografico. Le fotografie prodotte a documentazione della performance, però, non mostrano solo il performer con indosso la maschera-dispositivo ma anche il fotografo e l’intero set fotografico – rivelando così la presenza di un secondo fotografo sul set. In questa stratificazione potenzialmente senza fine di messe in scena immagino che lo spettatore, più che “spaventato”, si senta proprio futile: il suo sguardo non può nulla di fronte alla provvisorietà dell’immagine e tu rimani il solo in grado di arrestare l’immagine nell’icona. In fondo i processi che inneschi sono delle “macchine celibi”.

MG: Esattamente. O come direbbe Rihanna: “I bet you wanna know what my crew about / You really wanna know how we get down / Walk up in this bitch like we own this ho”. La stratificazione di livelli in questo photo shoot è pressappoco simile a quella realizzata in passato con la chitarra fracassata dopo essere stata malamente avvolta in una tenda da campeggio. La chitarra fracassata, allusoria di una non ben precisata storia giovanile, cercava ragione della propria presenza nella tenda da campeggio che la conteneva, anch’essa allusoria di una non ben precisata storia giovanile, che a sua volta cercava ragione della propria presenza nella presenza dello spettatore che, ultimo elemento dato di questo insieme retorico, si caricava in realtà della responsabilità di doverlo in ultimo giustificare.

MDA: Se la presenza dello spettatore risolve quindi l’equazione dell’opera, perché a volte scegli di introdurre dei passaggi intermedi che, in una dinamica di mediazione, parrebbero andare in una direzione contraria – come appunto il servizio fotografico del servizio fotografico? Un’opera come, ad esempio, Sergio Cofferati Image (2000), in cui l’associazione di nome proprio a un’immagine non-rappresentativa è – ti cito – “oltre ogni comprensibile associazione”, immediatamente chiama in causa lo spettatore. Come un rebus non è un rebus se non lo si offre per una risoluzione.

MG: Mi capita di pensare a Moonlight. Soprattutto all’ultima parte del film, dove il volto del protagonista è percorso da un fiume di emozioni che la sua povertà linguistica non riesce a esprimere. La differenza tra quello che vorrebbe dire e quello che sa dire diventa incolmabile, e quasi dolorosa da vedere. Trovare un modo di poter dire a qualcuno che quello che davvero vorresti dirgli non sai dirglielo: penso che questo sia quello che i miei lavori cercano di fare. Vorrebbero rivelare, ma hanno paura di farlo. Non sono aperture, piuttosto intercapedini, interlocuzioni, membrane che intermezzano. Vorrebbero essere abbracci, ma stranamente finiscono sempre per essere balbettii.

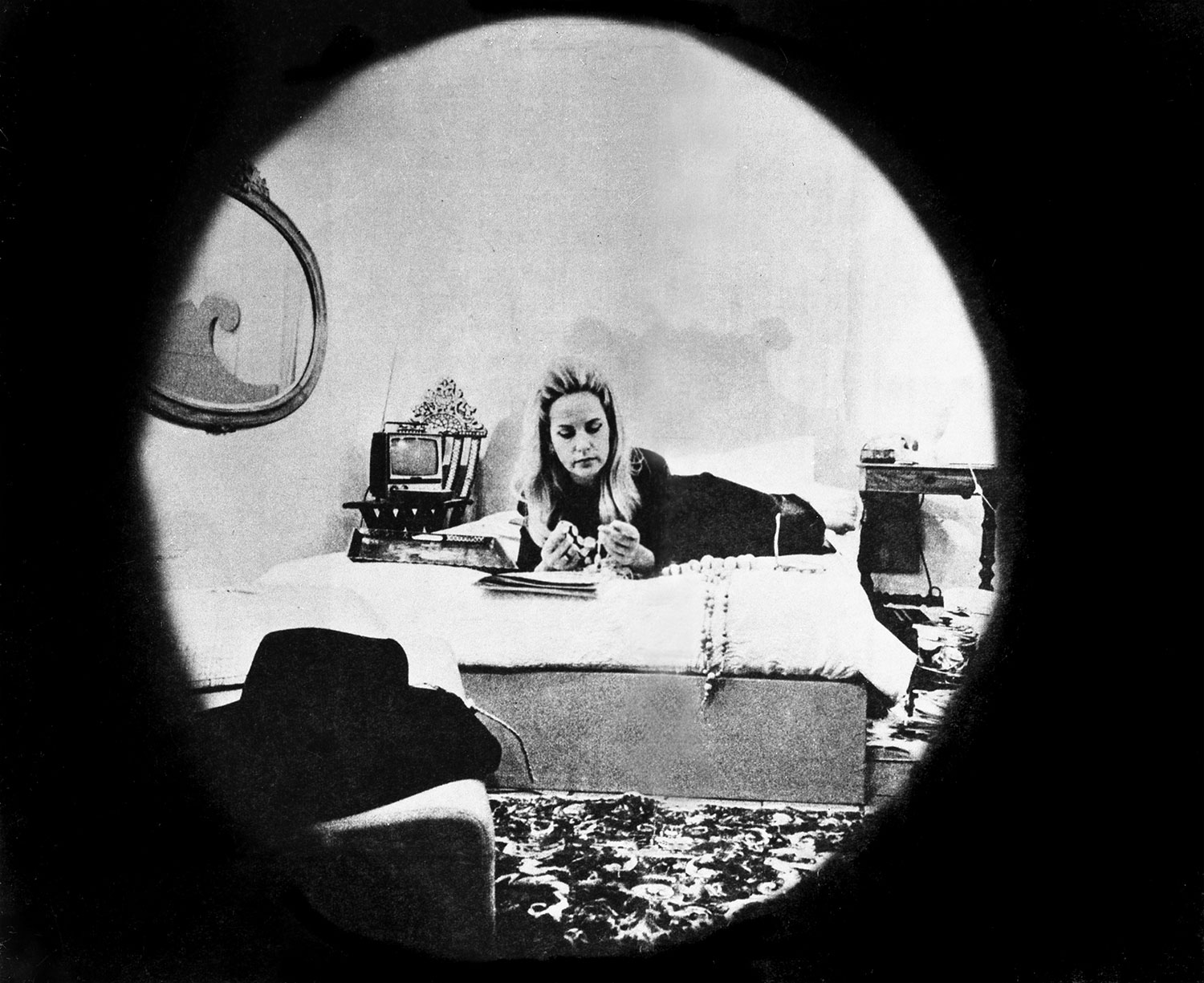

MDA: Nei tuoi lavori infatti le immagini sono destinate a un’eterna transitorietà, a scivolare una dentro l’altra. Hai trovato nello slideshow la sola costante.

MG: Slideshow mostrati sempre sull’ultimo modello di iMac, iPad o Apple Watch, perdendo il controllo del loro outward per meglio esaltare il loro inward. A differenza di quanto avviene ne La Jetée, le mie immagini non diventano mai una storia compiuta ed ellittica, rimangono invece frammentarie e potenziali. Probabilmente ancora un voler raccontare ma senza sapere bene quale debba essere la storia, e perché mai debba rendersi necessario raccontarla. I miei reportage fotografici, umanitari o naturalistici, sempre affettivi e mai documentativi, vogliono produrre nostalgie. O riprodurre le nostalgie di un Gauguin delle masse, nel momento in cui viene dato in pasto alle masse. Nello spazio, nello scarto, nello scatto tra un’immagine e la successiva, nella loro mancata continuità, e tuttavia nella loro ostinata prossimità.

MDA: Il tuo esistenzialismo è un umanismo?

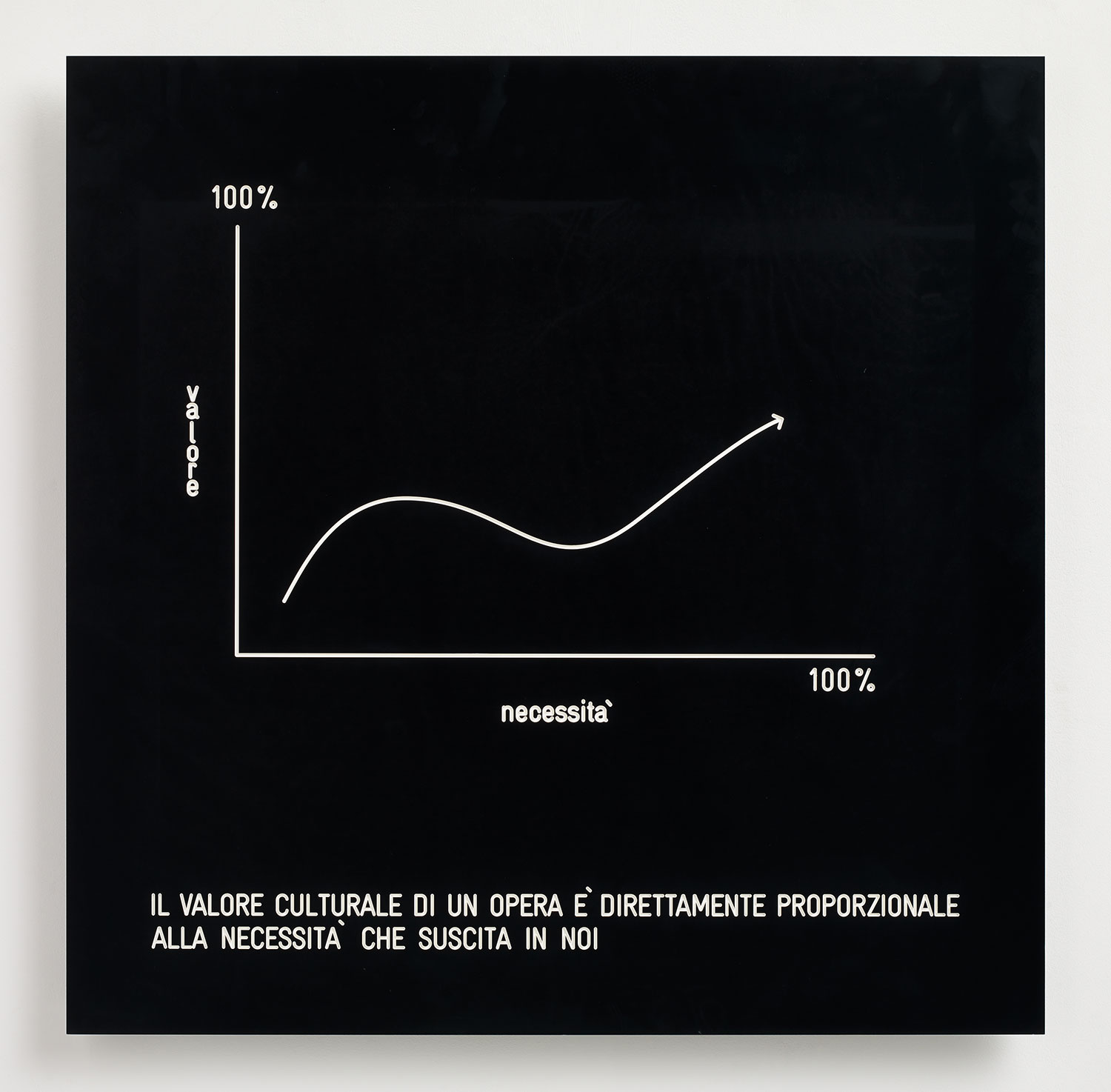

MG: Credo si possa dirlo. Anche se vivo una fase più intima e introversa, spesso in passato ho voluto che il mio lavoro riacquistasse un senso di pura e semplice utilità. Che non raccontasse l’ennesima balla edonistica, ma potesse davvero incidere nella vita delle persone. Ovvero che sfidasse apertamente il vero e unico tabù dell’arte, quello che deve essere sempre taciuto, ad ogni costo e per ogni costo: la sua stessa necessità. Pur consapevole che in definitiva la costruzione di un centro pediatrico a Port Sudan è diventato un mio ulteriore autoritratto nel mentre di avviare e seguire la sua costruzione.

MDA: M.E.S.H. – un giovane Dj e produttore musicale – una volta ha detto che “è importante forzare un po’ di bruttezza sulle persone”. Di fronte alle tue nuove sculture, alla loro sfrontata bruttezza, mi sono sentito schifosamente preppy e borghese. Dopo l’inaugurazione della mostra ho camminato nella Milano di Piero Portaluppi riflettendo su quanto noi italiani ci siamo impantanati dentro un canone estetico che non prevede la sbavatura, non prevede l’imperfezione, non prevede la “bruttezza”, appunto, come un’altra possibile via al sublime. Io so che tu sei pronto ad abbracciare la bruttezza, ma non so se lo sono io, se lo sono gli altri spettatori…

MG: Sono stato formato dall’eleganza e dalla poesia di Félix González-Torres. Dall’arte industriale di Apple. Sono stato un formalista. Ma ho perso delle persone e delle entità che amavo. E allora mi è importato meno. Meno quello. Meno quello. Meno quell’altro. E ho scoperto di saper incardinare le immagini in un processo di illimitata e progressiva deformazione, più creativa e divertente del suo opposto. Quando allora sentivo mancarmi, allora deformavo. Posso diventare il contrario di quello che ero, mi dicevo. Mi dicevo, quanti hanno prodotto delle sculture per dimostrare di poter diventare il contrario di quello che erano? Dimostrare più fragilità, più vulnerabilità? Le sculture in mostra, quasi giustificazioni delle loro mensole, sono nate per testimoniare l’improbabilità della loro stessa nascita.

MDA: Ho spesso pensato che l’arte dovesse rispondere alle produzioni dell’industria creativa esprimendo un formalismo impoverito, imparando a padroneggiare un’estetica del basso profilo, della bassa risoluzione. Però mi dico che anche questi sono linguaggi suscettibili di codifica, e quindi evolvibili in nuove maniere, in nuovi stilismi. Come possono le tue dimostrazioni di fragilità, di vulnerabilità resistere a un processo di assimilazione – in altre parole in un linguaggio dell’oppressione che diventa un linguaggio di oppressione?

MG: Probabilmente non possono. E probabilmente non devono neppure. Ma penso che in fondo siano manifestazioni plastiche di disallineamento, di disobbedienza, il necessario e salvifico principio di ogni eversione.

MDA: Rispetto alla possibilità radicale di “non creare” – alla quale tanti artisti sono approdati – hai scelto di inseguire delle “forme-non-forme”, delle “de-formazioni”, l’“in-forme”. È questo un programma di “organizzazione dell’alienazione”, per dirla con Mario Tronti? O semplicemente è un’altra manifestazione di debolezza, dell’incapacità di sottrarsi finalmente all’arte, perché comunque l’arte ci permette di proteggerci dagli aspetti più dolorosi della realtà?

MG: Entrambe credo. Anch’io, come tutti gli artisti, ho maturato nel tempo una forma bislacca e personale di autismo. E certamente l’arte mi ha protetto dagli aspetti più dolorosi della realtà. In verità mi ha anche dato occasione di conoscerli.