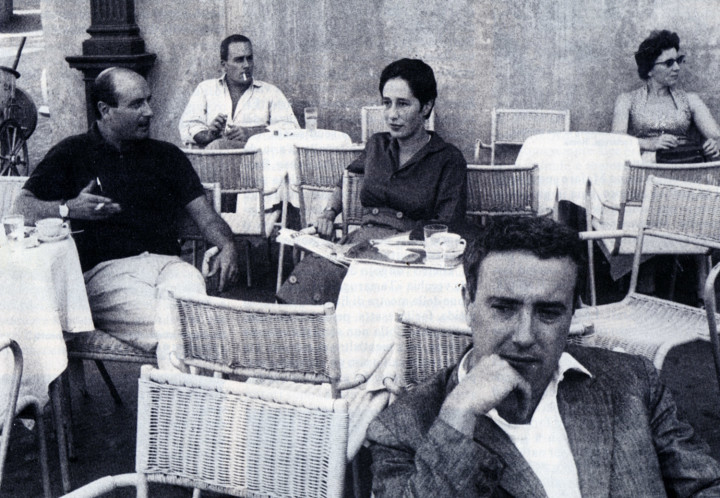

Io vedo, mi sforzo di guardare con cura, Piazza del Popolo battuta dai venti e dalla luce come un mare. I tavolini del Caffè Rosati avvitati al suolo. Le tovagliette instabili come gonne tenute a freno da tazze e bicchieri che Camerieri Severi, Notabili Professori, alcuni Grandi Impediti, servono in giacchetta bianca pesta e pensiero fisso al di sopra delle teste. Noi, gli avventori, nel tempo un po’ famosi, più che famosi noti, li vedo come siamo, ansiosi: un’onda multipla di facce infusa di quel malumore universale che urta contro l’autorità lisa dei Camerieri, sproporzionata, sul mandarino alla menta e sulle nostre sorti di giovani dominati da una passione.

Tra una raffica e l’altra, lì c’è Plinio. Più che stare, Plinio De Martiis parte e arriva dal marciapiede di fronte. Perché è irrequieto, sia nel successo che nell’insuccesso. Ha un bisogno continuo di autoverifica, di ridirsi da solo ciò che si è già detto in due, di ciò che ha deciso in tre per un progetto a quattro. Perde occasionalmente tempo nell’anticamera della propria scettica solitudine con cui ha perpetuo appuntamento. Ma arriva Afro. Il maestro dell’autorità serena, fin troppo, perizia indicibile, un impermeabile caki, un lieve sorriso beato come i campi di colore nelle sue tele, i capelli bianchi corti (anni 30, siamo nei 60, attenzione!), là dove, vedo, tendono ad allungarsi sul collo dei più giovani. C’è Rachele, c’è Ninì… Ninì Pirandello è la moglie di Plinio. Rachele è una mulatta francese con accento della banlieu trasteverina. Ricca, in qualche modo coperta di piume, frequenta solo pittori… Arriva e se ne va in tempo dalla storia e dalla piazza. Non fa capire fino in fondo chi sia, di che natura simpatia e sfrontatezza, qualità in qualche modo inerenti. Seduto al tavolo d’angolo, tra il portone della nuova Tartaruga e via dell’Oca, dove abito, vedo che è già iniziato il gioco di Piazza del Popolo. Un mare, in cui s’alza la brezza, le barche fanno i bordi, rigano l’acqua sampietrina con frastuono di motori, spruzzano i tavoli, i turisti, le bagnanti nuove, chi pesca, chi nuota, chi non sa nuotare, chi sa. Gastone Novelli, a denti stretti (i fascisti gli hanno rotto la bocca) ha appena riso, alto e artificiale, perché ha avuto un alterco, ha detto la sua a un artista, a un poliziotto, a qualcuno di subalterno. Gli occhi fissi confermano l’immobilità della fisionomia tra un’incazzatura straripante e una risata su note acute, nobili. Il suo tono di fondo è l’attesa di un successo. Ha appena eseguito una statua traversata da scritte, intonaci di segni di pittura di gesto, ma a collage. “È neodadà”. Parla con lui Achille Perilli. Il loro tavolo è accorto, centrale, dovunque sia. Achille è rannicchiato nel flusso dei fatti e nella coda dell’occhio. Avverte ciò che accade ai suoi fianchi e dietro. Attendono Plinio. Vedo Dorazio trascorrere in riva ai tavoli. È appena giunto da, in partenza per, l’America. Con sua moglie Virginia. Interloquisce riformulando daccapo, come replica a una risposta, la sua domanda. Ha un’agenda con tutti gli indirizzi. Noi non abbiamo ancora l’agenda. Il pittore Boille vive a Parigi, o ci va, sua moglie lo è, o il cognome lo sembra, se Boille ha per scenario più la Francia che Roma. È spiritoso, agile. Noto la luce che da via del Corso rade i tavoli, allunga l’ombra nel semicerchio del Valadier. Il vento incolla le vesti sui corpi di Finita Ruspoli, Barbara Steel, Angelica Savinio, Elisabetta Catalano, Mapi, Claudine. Hanno qualcosa di fresco e simbolico sui seni. Lungo i fianchi. Qualcosa sopra, sotto la gonna. Non ricordo bene. Con l’arrivo di Mariella, Cesare Vivaldi va a pranzo a casa. Le riserve di comprensione di Vivaldi sembrano provvisorie, sono infinite. Sopporta la scena sociale con pazienza, quasi legato alla sedia. Se interrogato su un fatto, ne conosce trama e significato. Assorto nella riflessione di un’osservazione appena udita, l’impulso a picchiare criticamente sull’attimo è in conflitto col senso oggettivo della Storia e della poesia. Un’insofferenza intellettuale cavalcata da pazienza sociale. Dalla parte di via Ripetta, sotto i gradini della chiesa, è in arrivo un gruppetto, una tribù nella tribù. Impermalito, curvo, veggente, Emilio Villa è con Giulio Turcato, intabarrato d’agosto. Non si capisce chi è il cieco e chi è il bastone. Come Lutero, Villa traduce la Bibbia, legge il sanscrito, redige Appia, rivista d’arte. Ha raccolto le Poesie d’amore dei Poeti italiani, ha scoperto Burri, o perlomeno gli è intimo. Con loro c’è Vanna Caruso, disegnata fuori epoca, rossa come ai tempi di Milano Daria Guarnati, svelta, fa il grande cinema a Cinecittà. È figlia del questore Caruso, linciato nel Tevere… Come è possibile? È così. Così mi dicono almeno. Ma che ore sono? Ho 18 anni o 30? A volte 18, a volte 30. Tutta la vita, ormai, ne ha a volte 18, a volte 30. È un trucco? Sono proprio gli anni 60, altissimi, negri… L’aria di tempesta irreversibile… felice se la tocchi con mano…

Ieri sera c’erano Mafai e sua moglie. Il Maestro è curioso, spia in giro, deve aver avuto notizia della nuova avanguardia. Melanconico di non aver più tempo, abbastanza tempo. Scruta alla Tartaruga (nuova) le prove dei giovani pittori con sapienza e occhio fermo, stropiccia le dita cariche di abilità. Purtroppo il gioco dell’arte coglie i vecchi pittori preparati. La loro libido non spenta. Potrebbero rilanciarsi nel gioco con libertà. Li fa rimuginare una sorta di connivenza con i nuovi giovanotti. Li fa anche uscire con strambe mostre, cosa che scompagina solo se stessi, non il mondo dell’arte, né l’arte, né la fantasia collettiva… le loro ultime forme aggiungendosi alle prime, non a quelle degli altri, nuove per data, per natura… Violetto, prugna, verde fico, carnicino… c’era, Mafai! C’era! Ma, allora Burri dov’era? Più di tutti Burri c’era. Sdraiato nel libro de L’Obelisco, da Gasparo del Corso, in via Sistina. Una galleria stretta, incastonata tra boutique, caffè, agenzie di viaggio. Nella vetrina la monografia su Burri è aperta su un Sacco. Proprio un sacco. Da un buco fuoriesce colore nero, o rosso pompiere. Immagine che mozza il fiato. Burri fa un salto, nel cielo della pittura, e non tocca terra. Il suo gesto taglia ogni altra pittura, la sposta, ritta in piedi, da un’altra parte, fuori dalla rappresentazione. Il mondo stesso diviene la materia, prima e ultima, dell’arte. Burri non lo si incontra. È schivo. Fascista. Come fascista? Era fascista, o per lo meno non è antifascista. Chi lo conosce? Emilio Villa. Plinio De Martiis. Cesare Vivaldi. Sta a Roma? Non sta a Roma. È stato prigioniero per anni nel Texas… Dove si vedono i suoi quadri? A L’Obelisco, oppure forse presso Giorgio Franchetti, Luisa Spagnoli ne ha uno. Accanto alla vetrina su Burri, una macchinetta fotografica fatta in raso nero e perline, con un paio di altri ibridi oggetti, avvincenti, bianconeri. Guidarino Guidi, talent scout di Fellini ne La dolce vita ne parla entusiasta. Sono di un pittore americano appena ripartito per l’America, vissuto parecchi anni a Roma, è Robert Rauschenberg… Vero, non vero? Ricordo benissimo la macchinetta fotografica accanto al libro su Burri. Un bric-à-brac da toilette, il travestitismo oggettuale, un’arte precisamente omosessuale. Ma anche un tentativo, poco riuscito, di salto. Ha visto Burri? Non so, ne sono solo certo. Finalmente Burri appare. In Piazza del Popolo serpeggia una scudisciata. C’è Burri. Il maglione girocollo, l’aria da investigatore che ha risolto il caso, Burri, lui, com’è, passa veloce, saluta solo Plinio. I suoi attraversamenti rapidi devono avere ragioni profonde o troppo semplici. Non recita nemmeno il proprio mito, nessuno che possa trattenerlo tra i pittori.

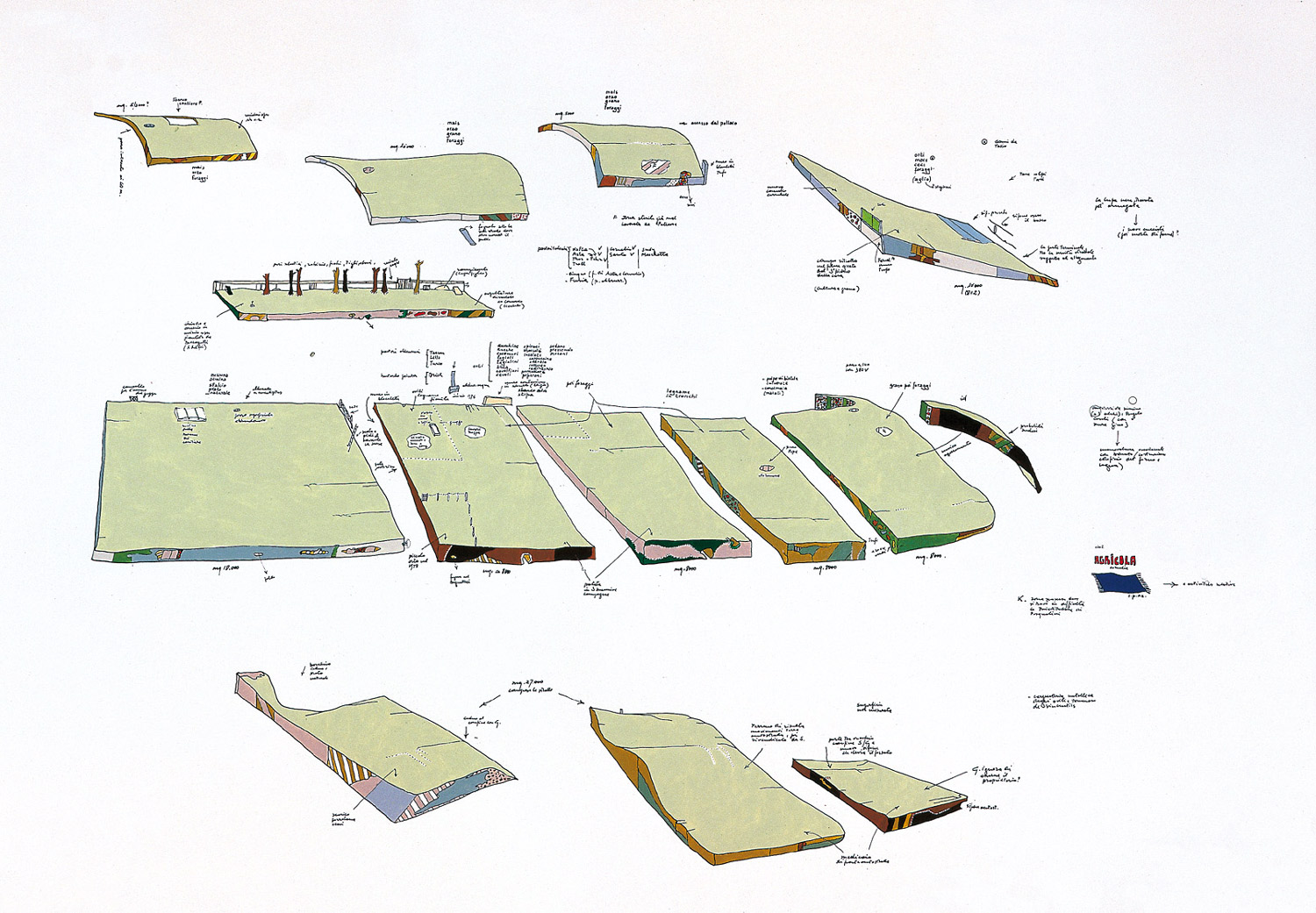

Dietro l’angolo di via del Babuino alla vecchia Tartaruga c’è l’inaugurazione della mostra di Ettore Colla. Così, nitida, facile, esatta, pensabile da tutti. Bellissima. Colla non somiglia alle sue sculture, né a nient’altro di estetico. Un pensionato calvo con gli occhiali a cerchietto. La turba dei giovani neodadaisti scruta con stupore tanta bellezza, e la figura dell’autore che non ne dà il minimo preavviso. Vedo bene, in quei paraggi, Giuseppe Capogrossi, con moglie e figlia seduti una volta tanto ai tavolini. La sua aria è umilmente imponente. La figlia tace, nasconde una bellezza intatta in una scontrosità aderente come un costume da bagno stretto. I nuovi pittori adorano le figlie dei Maestri. Loro fuggono, scompaiono di notte, in cerca di compagni diversi, universitari, medici, avvocati, chiunque non sia pittore. Sono invece le opposte, le borghesi, a sciamare verso quei ragazzi di talento. L’aristocrazia romana, figli e figlie, (sembra un caso nuovo, un’illuminazione di tempi fluorescenti, non è che tradizione antica, a sfogliare vite di pittori del Cinque, Sei, Sette. Ottocento) sempre, nel Lazio, han fatto l’amore con artisti. Rotella giunge solo da via Ripetta. Lavora di giorno alle poste, si dice che abbia 90 anni. Nessuno meno di lui potrà rispondere. L’intimità di Rotella è un numero registrato su telaio. Ha il sottobranda colmo di carte strappate al muro di notte dentro una Bristol munita di un piatto coltello da pasticcere. Il resto sono tamburi e ragazze francesi. Ogni Jacqueline sbandata ha in casa Rotella un sostegno pronto, e ragionevole. Il tempo necessario a capire cosa è la vita, Mimmo Rotella ha già capito che non deve essere mai più spiegata. Ma strappata ed esibita con cura. Come Dalì la vera coscienza, così Rotella l’anima la nasconde per sempre. Un Protorobot. Infatti è un artista perfetto. Vi sono occhi di lupi che squadrano l’onda urbana, l’abboccamento domenicale alle paste caramellate di storia borghese, con la medesima taratura di sguardo iniettato di rosso talento, di audacia, di blu e ironia color crema. Una realtà formata, pomposa, descritta (un’intera letteratura la ricopre) è invece traversata da lampi di targhe, segnali, crepe di vetro, di celluloide, tagli d’abito nuovi. Qualcosa è mosso, più che non si muova. Qualcos’altro si muove, ma solo se fai attenzione. I neodadaisti fulminano la realtà con sguardi di cerbottana. È bene scrutare l’orizzonte. Si attende il Bersaglio Generale. Poiché lo Spirito Santo è già in volo… Se ne sente il rombo dentro le colonne rosee delle chiese gemelle. Ora qui ora là si posa su di una testa liscia o riccia, e parla. La nuova tribù già pericolosamente senza guinzaglio. Il Tempo muta. Ogni mese è un anno. Ogni giorno un mese. I secondi, giorni. Alle 5 un’idea, alle 6 un quadro. Alle 7 una parola, alle 8 una scultura. La Storia corre sotto le gambe come un nastro bianco di rotativa. Non ci sono soldi per trattenerla. La calca delle possibilità disordina gli studi. Gli anni 60 grandinano in poche ore su ogni centimetro quadro.

Gli Scarpitta, come dice una famosa fotografia di loro del fotografo o Sansone o Garruba, sono una famiglia. Storica e sensuale. Salvatore, l’uomo unico, ha allestito nello studio vicino a via del Vantaggio la mostra che la notte trasmigrerà da Plinio, alla nuova Tartaruga. Siamo in pochi, estatici, a guardare le grandi tele, grandi vele, che ferri dolci ritorti tengono tese e gonfie ad arte, come superfici mosse dal vento dell’ira, dell’ambizione, della potenza stessa di Salvatore. È un Burri schiarito, una tela di sacco che riprende il volo. Scarpitta partirà subito dopo per l’America. Ha una mostra da Leo Castelli, che, rinunciato a Roma, ha aperto una galleria a New York. Di Salvatore Scarpitta, stella prima, non se ne avrà più vera notizia, pari al suo esodo. Consagra è al mare con la moglie. Le mogli sembrano eterne (specie quelle americane), producono figli internazionali, muscolosi. Ha fatto un bar in una bara, in un’altra tiene i costumi da bagno. La Biennale lo ha premiato. Le sue grandi trance d’albero sono tagliate con perizia. Un fendente. Vaga Toti Scialoja irrequieto tra i tavolini serali. La sua cultura del prima, del dopo, lo turba. I pittori sono cavalli. Non è ancora certa in loro la parola. Chi l’ha, Scialoja ce l’ha, soffre per i muggiti che si devono udire in giro, nei dibattiti, pro-contro la Galleria d’Arte Moderna, ai convegni al piano di sopra del Caffè Rosati. È con lui Gabriella Drudi, sua amica. In lei il concetto di avanguardia tende a diventare un categorema assoluto, al di là di ogni storia di poetica o di indole personale. Forse Gabriella persuade troppo presto all’armatura di una rigidità, di una decisività storica, Toti, che ha natura mimica, ricettiva, versatile, non ascetica. Siamo molto amici. Gabriella racconta di Arshile Gorky che ha conosciuto a New York. Di De Kooning. Di Pollock. Invito gli Scialoja a vedere i miei nuovi quadri, complicati e semplici come crimini. Un garofano vero applicato sul fondo bianco. Una fotografia appesa al retro di una scatola di cioccolatini. Lo schermo teso e vuoto, senza segno o colore. Un doppio fumetto di Popeye, come un film. Una tavola interamente nera. Toti Scialoja si inquieta, con molta verbalità e intelligenza, ammetto, respinge quella non pittura. Gabriella Drudi dice che non sa che cos’è ma che può andare bene. Il poeta Bill Demby, loro cognato, si entusiasma. Compra il primo schermo. Una ghiacciaia? Un televisore? Uno schermo? Almeno tutte e tre le cose insieme. Un contenitore di media, lo spettro artificiale od opaco, se si vuole, del segreto di ciò che può scoppiare, che sembra… o forse è già scoppiato?

Con Plinio e Cesare Vivaldi decidiamo di fare un giornale, Artecronaca. Lo scriviamo in una notte, recensiamo tutte le mostre d’Italia e stampiamo. È l’unico numero. Ma intanto, garbatamente estraneo, da Milano, giunge Gillo Dorfles. È identico. Il suo orecchio è partecipe. Appartiene a una società storica perfettamente colta e civile, in ascesa, di cui, nasce il sospetto, sia lui unico membro. Ama sapere e vedere. Le sue idee sono sempre idee prime. In linea di fatto, quindi, e segretamente, è colpito da una delusione cronica: parte alle nove. Da Milano anche Enrico Castellani giunge a Roma. Giulio Turcato gli ha dato i nomi dei pittori da incontrare. Presentandoci, lo dice. È perfetto, asciutto e chiuso, come le sue opere. Ma a Milano ci sono Manzoni e Fontana. Fontana non viene mai a Roma: non ama le “città rotte”, mi dice in corso Monforte. Manzoni è subito morto. Non lo ricordo. L’ho visto un paio di volte. Sembrava un pugile all’angolo. Non ne ho più memoria. Sottolineo il lapsus. Dovrei averla. Tra i tavoli, accovacciato nello schienale come in un guscio, è Pierre Restany. In cerca di lavoro. Fulmineo nella comprensione delle cose. Le raffiche di idee, le onde di mezzi germi di idea, giungono ad alti schizzi, si rifrangono per la ruminazione individuale, sui tramezzini di pane fatto a triangolo come Dio, e tonno. Il suo contributo è eccezionale. Lì forse gli nasce l’idea del Nouveau Réalisme, tra quelle tovagliette, e altre milanesi. Non lo so di preciso. Pensammo così con Vivaldi, un giorno. Piazza del Popolo continuava a fornire pittori, non La Pittura. Solo pittori in movimento, non un Movimento di pittori.

Ma siamo già attratti da Nino e Gina Franchina, un arrivo sempre realmente equo e legale. Figlia di Severini, Gina è francese. Franchina persegue i passi di grande danza, suoi interessi, con una fiducia concreta nell’appartenenza a un’investitura elevata, quella di artista. È condizione poco romana. Una sera, tra di loro, c’è il padre: Severini. Lo ricordo, e comprendo: un signore agiato, i pochi capelli pettinati con cura, in un responsabile paletot di cammello, saluta con cortesia seria, lieve di tutto il peso storico della sua opera, consegnata alle mani di una cultura diversa, francese, che se smette di creare, notoriamente non cessa di conservare ciò che è stato.

La memoria degli stranieri a Roma non termina subito. Gli ex russi sono parecchi. Tra luce e ombra, fingendosi un ragazzo comune, c’è Pier Paolo Pasolini, amico d’infanzia. Non è, come si crede, amato dall’avanguardia. Né la ama. Diffida della genericità dei fini, tipica della ricerca, del dandismo che vi serpeggia, della esplicita non politicità. L’estrazione inizialmente borghese dell’avanguardia lo irrita. Vedo Pier Paolo in segreto anche quando siamo in pubblico. Ne vengo più volte rimproverato. Conosco bene il valore di Pasolini. E la sua prepotenza intellettuale. Conosce Vivaldi, ma come poeta. In riunioni di letterati che si imbandiscono più o meno ogni sera, più o meno al ristorante Bolognese, l’unico altro che lo incontri della rive gauche è Mario Diacono, conoscitore dei “due linguaggi”, umanista di avanguardia. È segretario di Ungaretti. Pasolini, Sandro Penna, Attilio Bertolucci, poeti interessati all’arte, persistono in un’antica tradizione italiana di predilezione figurativa, di diffidenza per l’irrazionale dell’avanguardia. Guttuso è l’unico di cui comprendono il linguaggio verbale e le immagini. Ma un’antica amicizia ci consente di intrattenerci al di qua, al di là di un concetto di realtà che io non vedo nella sua fiducia ideologica e linguistica e tanto meno lui, violento, acuto e di ora in ora più famoso, nella mia e dei miei amici. Situati in due correnti come in autobus che porti passeggeri misti, noti e ignoti, nella stessa trancia di città, al di là di ogni proposito, solo quando si scende ci si accorge di essere stati sullo stesso mezzo pubblico, nella stessa epoca. Cominciarono a sciamare su Roma i grandi americani. Grandi e tristi per sempre. Il più regale, De Kooning, con Ruth Kligman, sua donna, appena estratta da Fitzgerald. Il profilo sottile di concerto, De Kooning osserva con attenzione gli studi dei giovani pittori d’avanguardia. Gli chiedemmo cos’era la pittura. De Kooning rispose con una frase un po’ celebre: “Painting is word”.

Quando il fronte dell’onda di luce di novità spinge e acceca chi la cavalca, come in ogni onda di rivoluzione, non vi è il tempo necessario, o qualcosa esclude di autoriflettersi con semplicità. Ogni parola ne illumina cento altre. Ogni idea dà concreta direzione all’onda d’urto di chi opera in avanguardia. Gli sperimentatori, come i cascatori nel cinema, sono i più audaci e prolifici in questo esatto senso di aprire varchi, estinguere fuochi fatui o accendere fiamme vere. Vittime della loro perspicacia, spesso travolti sul passaggio stesso che aprono, gli sperimentatori reali (da Masaccio a Picabia) patiscono abitualmente la storia che conducono. A parte ogni metafora ed esempio, a parte ogni senso profondo della definizione intellettuale di De Kooning, noi le parole descriviamo sui quadri, con timore e tremore, a rotta di collo, (Rotella, Novelli, io, Schifano, Angeli, Festa…), e se non le parole, il loro seme, la lettera (Ceroli, Kounellis…). La figlia di Rothko era una bambina intelligente, grassa e spiritosa. Legata da una carne unica al padre. Camminavano sulle spiagge di Ostia con fervida e divertita, loquace fame e delusione dell’universo. Kline, concentrato, condensato, muto. Appena uscito da via del Tabacco. Fui seduto davanti a lui a cena un’intera sera, intrattenendo sua moglie. Non avevo capito che era sua moglie, né che quell’uomo bruno, intenso, dallo sguardo muto e gentile era Franz Kline. Plinio De Martiis, primo in Europa, ne aveva esposto le carte intelate. L’arrivo di Rauschenberg fu all’insegna della sfrenatezza. Convinta l’amica Vittoria Olivetti a dare una festa in suo onore, continuammo a presentarci fino all’alba sulla via Appia. L’avanguardia e non, il cinema vecchio e nuovo, letterati e giornalisti, Ignazio Silone ma anche Alberto Sordi e Alberto Arbasino, Rodolfo Wilcock s’erano riuniti sui prati di quella villa. Non vi era nessun serio motivo per ritrovarsi in tanti in quell’occasione, se non l’aria del tempo, di una sorta di speranza che induce a seguire in fretta il richiamo, impercettibile e sicuro, di un tam tam di grande novità, come un dovere. L’America sembrava sul serio spuntare coi grattacieli subito dietro Ostia, a filo dell’ultimo orizzonte, duna o fico d’India. Ci sembrò di ricevere il compenso della nostra sagace giovinezza: l’annullamento delle distanze. Ricordo Leo Castelli (avevo accettato da Valentino Bompiani l’incarico di dirigere la sede romana della casa editrice) con un menabò in mano. “Costa troppo farlo in America”. Si trattava di un libretto su un nuovo pittore americano, Andy Warhol. Ne avevo notizia. E aveva con sé il progetto di illustrazione dell’Inferno di Dante di Rauschenberg. Alla Casa Editrice non ne vollero sapere, troppo sospetto io e ciò che proponevo in materia di avanguardia. Mi limitai a ospitare su l’Almanacco, di cui ebbi incarico di riallestire il primo e il secondo numero, le nuove correnti italiane, e pubblicai le foto che Leo Castelli mi inviava da New York. Lì comparve la prima notizia di happening, giunta a Roma via Gabriella Drudi. Lì tutta la giovane pittura del segno, neodada, prepop, pop, ebbe un suo consuntivo spazio annuale, accanto alla pittura americana. Cercai di rendere storico un fatto che lo era: Roma e New York avevano maturato la stessa idea, nutrivano la medesima febbre, spesso Roma in netto anticipo su New York. Plinio De Martiis era stato il maestro di tutti, ma giorno dopo giorno veniva surclassato da semplici fatti. Nel metodo, nell’eco, nella durezza, nella strategia, nell’inospitalità, nell’embargo, nel dollaro.

Bello come Rodolfo Valentino, però ironico, Schifano conduceva il suo spirito aggraziato, filava diritto a infrangere qualsiasi rigidità del reale come un’antica divinità trasteverina. Un istinto per la felicità della vita, un senso leggero di incolumità, dispensatore di realtà pittorica, Mario Schifano correva veloce a superare ogni previsione meschina sul proprio conto. Ricco di natura, Robin Hood di via della Penna, dove donava e ridistribuiva anche ciò che toglieva ai più ricchi di lui. Divenne amico di Maurizio Calvesi, fece ridere Moravia, conquistò Parise, sedusse uomini e donne, si sedette sulle ginocchia di Guttuso, convertendo tutti a se stesso, cioè allo spirito del suo tempo. Ma dopo di lui, già la silhouette dei “pittori” muta. Un’economicità tra contadina e di borgata si fa strada tra le nuove schiere. Da seduttore il giovane artista si tramuta in sedotto. Pronto a ogni sorta di utilità al successo. All’iniziale avvio dandistico, forse sperperatore, si sostituisce la forma dell’artista poco duttile, violento, amante della roba, e aspro. La democraticità non fa nessun passo avanti. Il pittore cambia costume, gira armato, gli occhi chiusi come feritoie, sta tra i pittori come un militare di ventura, un sodalizio per differenza dagli altri, non per affinità. Lei stessa interprete occasionale, Elisabetta Catalano fotografò tutti gli attori di Fellini Otto e Mezzo. Finito il liceo mi tirò sul capo l’intera oggettistica della stanza da letto di via dell’Oca. Giustamente, per non so più che. Cesare Vivaldi si affacciò tre volte nella stanza. Al di là ferveva la festa degli anni 60. L’americano Marca-Relli taceva e guardava. Il suo silenzio fu così grande che infine nessuno parlò più con lui, né di lui. Era molto bravo. Victor Brauner, il vecchio surrealista francese giunto al successo nella vera età di goderne, vecchissimo, ballò a lungo con Sandro Viola un fandango. Regalando, come Bonaventura, i suoi milionari disegni a ragazze un po’ rapaci dalle belle gambe che correvano svelte all’insù. Il pettegolezzo era solo esilarante, non ancora inquietante. Tutto poteva essere ricominciato. Agnese De Donato danzava colma e fragrante. Il gallerista Pogliani, suo marito, intuita per primo la prossima fortuna degli indiani, acconciò i capelli a coda. Pari e dispari a ogni evento, Leonardo Sinisgalli seguiva ogni mostra dei nuovi pittori non più neodada, ma qualcos’altro, di non definitivo, di nuovo. La definizione in effetti mancava. Comprò per intero le prime mostre di piccolo formato alla Tartaruga, entusiasta di quella raffica collettiva di novità. Mara Coccia, con la Galleria Arco d’Albert incalzava trepida e amica tra i pittori. Si innamorava perdutamente. Il suo bisogno di ordine e fedeltà ne veniva radicalmente scompaginato. Giantomaso Liverani, gentiluomo di galleria, compiva azioni, chiacchierate o buone, nel mondo giusto, di giusti artisti, con sussiego formale inalterabile. La festa continuava fino all’alba. L’alba, nel 60, faceva ancora parte della notte. Il giorno spuntava il giorno dopo, da Rosati. Molto incuriosito da un fumetto, De Kooning non ballava. Investigava i disegni appesi nello studio: All’Ovest niente di nuovo o I profeti, credo. Giorni dopo, a casa Scialoja, m’imbatto in un mio disegno con fumetto ma eseguito, in stile più antico, con decisiva chiarezza. È il regalo di addio di De Kooning a Toti e Gabriella, come dice la scritta di suo pugno. Con Kline mi ero imbattuto, e non accorto, della Storia, con De Kooning, invece, quasi troppo. Amplificata la voce, alla Galleria Marlborough, ascoltiamo il dialogo tra Harold Rosenberg che parla da New York e Paolo Milano. Bompiani pubblica L’oggetto ansioso di Rosenberg.

Perseguo con ingenua tenacia il pareggiamento di due realtà che so intersecate. Carla Panicali è vitale e allegra come una cercatrice d’oro. Solo il culto del mercato può irrigidirla. Jannis Kounellis ed Efi sono greci. Se discutono lo fanno in greco. Molto in disparte. L’apparente riservatezza di Jannis è satura di complessità, acume, volontà di incidere. Il suo esordio è idillico, non epico. La sua tendenza iniziale cauta, quasi in ritardo, manieristica. Fasi di luna, piccole giocatrici di tennis, fiori di tela bianchi. Un’inclinazione lirica, di misura delicata, favolistica. Più che leggera, accorta e misurata. Non vi è ancora segno di frastuono vulcanico, di fuoco, né di violenza minerale. I suoi segnali restano impressi o disegnati nella pittura di tela che, intorno, tende a uscire, non star più nel quadro, se ne scolla, lo lascia al muro, gira per la stanza, va a sostituirsi, come tentativo integrale di neo realtà. I cavalli sono di maturazione lenta, intima, una violenza più tarda. In una mostra a grande insuccesso, Tommaso Liverani aveva esposto animali veri, gabbie e piume dell’americano Richard Serra. I tempi critici, come spesso accade, erano ciechi per azioni di questo tipo. Serra stesso abbandonò la sua mostra profetica alle spalle. Nella brezza che lambisce il Tevere e i primi tavoli del Caffè Rosati, a una certa ora, passa, lucida, la macchina 900 dei Franchetti. Vi è a cassetta un pittore la cui eleganza e modi risultano nuovi per tutti. Cy Twombly siede accanto a Tatia Franchetti: una semplicità fatta di snobismo invecchiato bene come vino, riconvertito in semplice educazione. È un pittore che ha scelto il segno, una scrittura stenografica, di gusto, ma anche nevrotica, impercettibilmente risoluta. Questo disegno a matita, impresso dentro il bianco a olio, o su tela pura, non preparata, si riincide di altri segni, più esigenti, cancellatori. Elementare come tutte le grandi idee. La coscienza dei pittori romani, nessuno escluso, è attraversata dal segno di Twombly, dalla facilità catartica di quel segno. Giosetta Fioroni, non essenzialmente pittrice di segno, è sua amica. Pennella ritratti da foto proiettate grandi su tele. Talitha Pol, nella sua irripetibile avvenenza, si trasferisce da una foto di Elisabetta Catalano alla tela di Giosetta e vi sorride per l’ultima volta.

Parise, Sandro De Feo, Elio Pagliarani, Alfredo Mezio si accostano incuriositi ai nuovi pittori. Rompono per primi la tradizionale sordità degli scrittori italiani per le arti visive. Ne scrivono. Più che altro accostano testi ai testi pittorici. Ma già vedo in giro Ileana Sonnabend, prima moglie di Leo Castelli, andare con intelligenza, e una gran borsa della spesa, per gallerie e studi. Deve aprire una galleria a Roma, no a Milano, no a Parigi. È con lei il suo nuovo marito. Piccolo e originale, discute su tutto, un Chaplin della critica orale. Litiga con Francesco Lo Savio, alla Galleria La Salita, di fronte a un cassetto appeso, con dentro pasta Barilla, lucido Brill, ovatta francese, un cavallino bianco, una spazzoletta, gli oggetti di un cassetto chiuso. “Non è pittura!”, denuncia l’amico Lo Savio. “Non so cos’è, ma è, è, e mi piace, è nuovo…”, ribatte Michel Sonnabend. Un terzo, un ragazzo bruno, ascolta e tace. Mi scriverà molti anni dopo. Sta componendo un libro sull’arte internazionale degli anni 60. Mi chiede se sono io quello del cassetto: lui è Udo Kultermann. Sì, certo, quello del cassetto sono io. Lo Savio è un geometra che cerca di impaginare il proprio genio. Nessuno ha capito Lo Savio in tempo, nemmeno lui, o chi lo segue da vicino. Il pittore è, per tutti, suo fratello, Tano Festa. Lui è un impiegato di banca. Del grande inventore ha la forza che infonde necessità alla sua elementare ossessione formale. Del genio ha l’incapacità dialettica di raccomandare con i suoi argomenti la vera identità di una intuizione. Sua moglie era molto graziosa. Forse la Milano dei designer, sull’equivoco, gli avrebbe salvato la vita. Nel tentativo di raggiungere l’ordinata città, con l’aiuto di amici, fece in agosto un viaggio. Doveva proseguire per Nizza, dove, credo, fosse sua moglie. Così io ricordo, ma forse mi sbaglio. Non era riuscito a diventare un designer a stipendio. Era rimasto un artista, uno scultore di genio. Superiore al suo tempo, a quello della storia critica del tempo. Si suicidò. Pierre Restany torna a Roma. Propone con entusiasmo, a Rotella e a me, di trasferirci a Parigi e lavorare là con la Galleria J. Rotella va, io no. In una vita avventata, niente di essenziale è rapido. In quei giorni Giorgio De Chirico espone al Circolo della Stampa. “Dopo la pittura metafisica”, mi disse una gallerista, “bisognava mozzargli le mani”. De Chirico in effetti esponeva di fronte a uno strano pubblico, il peggiore di Roma. Vecchi democristiani, ladri vincitori, rissose baldracche, ricche catalettiche, cariche di gioielli e di vetro, cadenti nei decolleté, borghesi ciechi, un’oscenità in abito scuro. I suoi quadri rappresentavano turgide anziane, turgidi gladiatori, cavalli turgidi. Andavo a vedere le sue mostre disertate da artisti o critici, senza poter cancellare l’antica ammirazione. Forse, mi dicevo, l’assoluta libertà è l’orrido. Più tardi, una notte, accanto a Tristan Tzara che avevo conosciuto a Parigi, vidi, alla Tartaruga, Marcel Duchamp. Cercai di guardarlo il meno possibile, perché non mi si cancellasse di mente la sua immagine vera. Del resto, curato a vista dal pittore Baruchello, suo ospite, non fu facile avvicinarlo. Era perfettamente conservato. La notizia della sua morte, di lì a un certo tempo, mi giunse come un caso di buona salute storica. Ma è già sera. Le tovagliette non sono più sui tavoli. La marea ritira l’acqua fino ai bordi dell’opposto Caffè Canova. Non ci si può addentrare nel 60 senza imbattersi in trasformazioni radicali, senza misurarsi con un’idea di realtà che cambia più fatalmente ancora che non quella dell’arte. Per restare con i piedi in terra bisogna ancorarvisi. Il 68 arriva di colpo, coglie di contropiede tutti, da una certa data anagrafica in poi, ma arriva dal cielo. Vi è un viottolo che per lo meno vi conduce. La storia del 68, nell’arte, inizia almeno nel 63. Nel 1964 la scena cambia, nell’arte, prima che nella realtà. In quell’anno, alla Biennale di Venezia, tra il Padiglione americano e il Museo Peggy Guggenheim, la grande arte Pop americana conflagrò pubblicamente. Quando il mondo se ne accorse, sono certo, ricordo con cura, l’arte Pop era finita, i suoi temi inventati, individuati e ingigantiti oltre dismisura, da pittori americani che con quei temi poco, o solo tangenzialmente, avevano a che fare. Gli inventori, i protagonisti, gli esperti sapevano che la storia ansiosa dell’arte già volgeva altrove. Da quella data la pittura americana non diffonde più luce di quanto non dispensi gigantesca ombra, sbarratrice, sul mondo e l’Europa. Il gallerismo americano si pone come valore “aggiunto” in pittura, verificatore assoluto di valore. La provincialità universale ne fa esperienza.

In Italia, qualcosa è mancato o qualcuno. Dallo Stato, ai singoli pittori, all’ultimo gallerista, o al primo. Resta il dato inufficiale che l’onda di pittura americana conta, a scartarli criticamente bene, pochi pittori. Meno di quanti, nello stesso tempo, “sono stati” in Italia. E in Europa. In questo testo, che non è un libro, ma una tesi della memoria, su Roma del 60, di artisti ne ho nominati un terzo. Non ho neanche citato Franco Angeli, né Tacchi, né Festa, né la Accardi, né Sanfilippo, né i Cascella. Né Ceroli, né Pascali, né Mattiacci. Né Lombardo, né Mocchetti, né Mondino. E nemmeno gli altri. Perché esistono. Anche se non tutti saprei dire. Né ho nominato l’onda determinante e successiva dei torinesi (Merz, Boetti, Penone…), né i toscani (come Chiari…), né alcun bolognese (come Calzolari…), nessuno tra i virtuosi di Milano (Fabro, Agnetti, Mari, Colombo…). Negli anni 60 gli artisti italiani sono troppi, le tendenze più d’una. Eccezione insopportabile per gli stessi pittori. Causa concorrente a una maggior divisione di forza. In linea di fatto, fino agli 80, la pittura italiana non diviene realtà “pari”. Resta in oggettiva, senza approvazione, che è definitiva solo se è americana. Qualsiasi grande artista, dei 60 e non (parlo di Burri, Fontana, ma anche di Savinio o di De Chirico) può essere rimesso in discussione se il supermercato di fatto lo respinge. Negli anni 60 iniziò in Italia l’Arte Povera. La sua fortuna fu maggiore, ma del tutto inferiore al suo valore. E non per difetto di autonomia iconica “locale”. Altrimenti non si spiegherebbe la scarsa fortuna dei Maestri a cui la pittura anni 80 si ispira: Carrà, Scipione, Licini o Sironi (oltre che a tutt’altro, certo), universalmente sconosciuti. I pittori non si contano. Ma non si conta più la storia resa breve e angusta da occupazioni di campo. Vi si sostituisce una Non Storia che non cessa di proseguire, cancellatrice, a discapito dei valori stessi per cui opta. Esosa, inoggettiva, come Sisifo e Tantalo insieme (non così felici come in Camus), intende incessantemente dimostrare: a) che l’ultimo è il primo; b) che solo ciò che conta qui e ora è ciò che allora e là contava; c) che niente dipende da nient’altro; d) che il passato senza eccezione conduce solo al presente. Io non ci credo. Al punto che successo o fallimento, esperienze profonde, reali, li vedo come sono, colmi di grandezza, entrambi irrinunciabili. La storia non riesce più a venire a capo di sé, non riuscirà nemmeno più a rinunciarsi del tutto. Se le cose che dovevano significare non sono riuscite a mantenere il significato che dovevano, in quelle più irrilevanti, forse, sono conservati significati migliori, per una storia meno contemporanea, più futura.

Nel 1964 e qualche mese, difatti, in un giorno di vento forte… Il tempo è scaduto.