Roma. Domenica mattina, i giorni della merla, da ponte Mazzini l’acqua del biondo Tevere riflette i colori di un film del 1987 in bianco e nero di Domenico D’Alessandria, Nico per gli amici, scomparso nel dicembre del 2003. Il film in questione è L’imperatore di Roma, pietra miliare del cinema indipendente e primo lungometraggio autoprodotto del regista: “Lo girai muto, in 35mm, eravamo in tre, io, l’operatore Roberto Romei e Giuliana Mancini, lo sonorizzai dopo con le voci dei protagonisti, e lo montai personalmente. La pellicola era la più economica, la ORVO, che mi feci mandare dalla Germania dell’Est.”

Il punto è lo stesso in cui Jerry (Gerardo Sperandini), l’Imperatore, getta via uno dopo l’altro pacchetti di fazzoletti altrimenti finiti a pulire, per pochi spicci, nasi e lacrime di gente per bene con cui Jerry non vuole avere nulla a che fare. Sembra il gesto suicida dettato da una più che lucida follia di un tossico, intossicato dall’eroina e dall’abuso di droghe chimiche, ma principalmente da dettami sociali assodati che troppo spesso incatenano individui benpensanti e maldicenti. Così la smania di vera libertà di Gerardo l’Imperatore diventa la musa ispiratrice di Nico D’Alessandria, regista oscurato dalla fama pasoliniana, come accadde per Braque al cospetto di Picasso.

A dieci anni di distanza dalla morte di Nico D’Alessandria sono per lo più gli addetti ai lavori e i suoi amici a ricordarlo, in primis Silvano Agosti, regista impegnato e pioniere dell’apertura di una delle poche sale riservate al cinema d’autore sopravvissute a Roma: l’Azzurro Scipioni. Lì tenne una rassegna dedicata a Nico D’Alessandria pochi giorni dopo la sua morte, salutandolo in un commovente addio: “Ricordo che quando ti ho offerto il domicilio artistico presso l’Azzurro Scipioni, mi hai toccato una spalla, in segno di affetto, e mi hai fatto promettere di chiuder bene le porte, perché le copie dei film sono preziose e bisogna proteggerle. ‘Almeno le mie’. Le proteggerò caro Nico, meglio di quanto tu hai saputo proteggere te stesso da trasgressioni che io non ho mai condiviso. Ed è solo per questa certezza che non posso evitare il dolore della tua prematura assenza. Ma il tuo domicilio artistico farà sì che i tuoi film vengano mostrati presso la mia sala di Roma, e sarai in buona compagnia, almeno finché vivrò, con Bergman, Pasolini, Kubrick, Chaplin, Fellini e De Sica, anch’essi come te esiliati per sempre dalle sale cinematografiche della Repubblica (Silvano Agosti su L’Unità, 10 gennaio 2004).

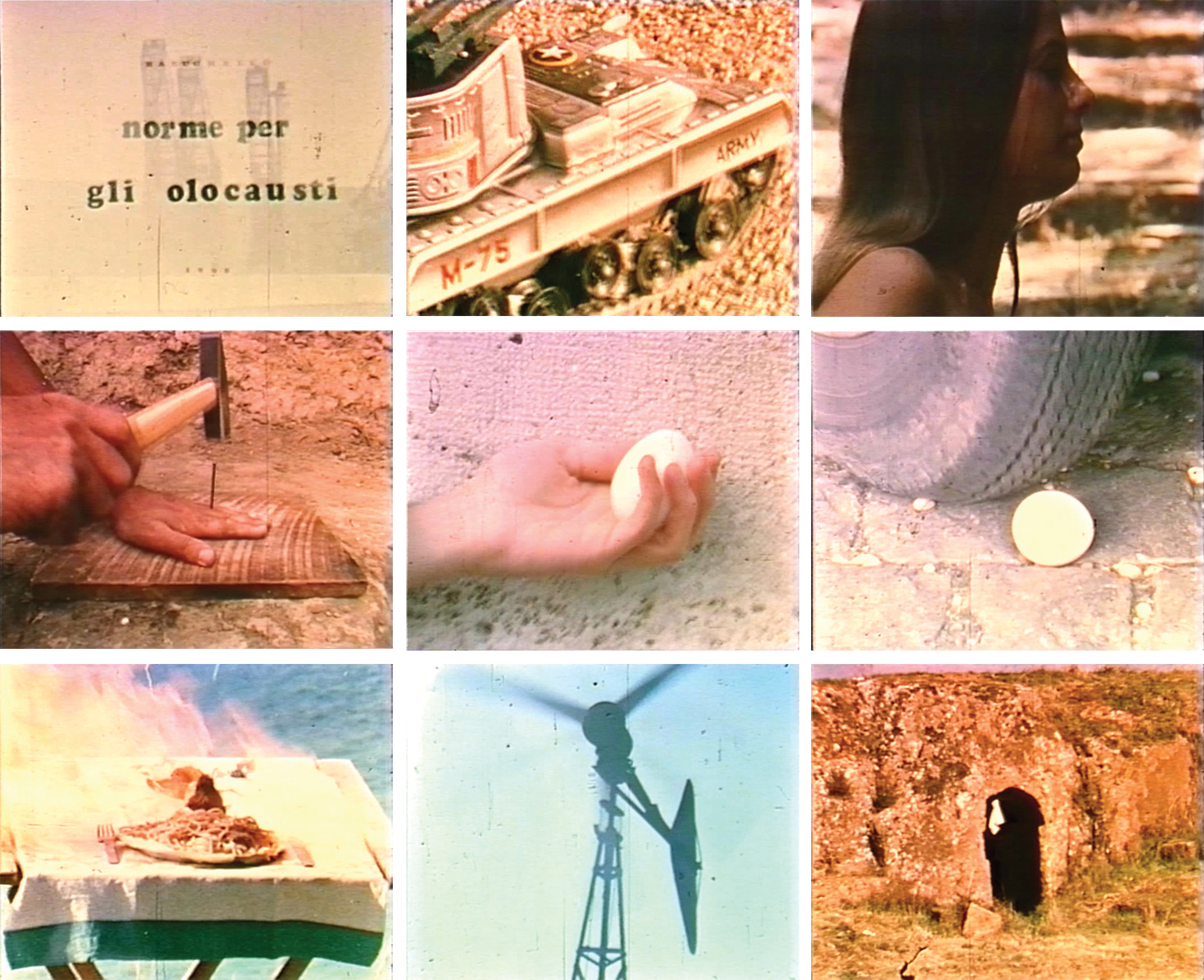

Nico D’Alessandria si diploma in regia nel 1967 al Centro Sperimentale di Cinematografia con il saggio d’esame: Il canto d’amore di Alfred Prufrock, una rivisitazione avanguardistica della poesia dello scrittore americano T. S. Eliot in cui la voce narrante di Carmelo Bene esalta il visionario collage di immagini diretto da Nico, lui stesso parte del cast come attore protagonista. Le atmosfere sono pregne di intensa e cruda realtà, sapientemente accostate, e già si percepisce uno dei temi portanti della poetica di Nico, l’alienazione dell’uomo moderno, tema oggi abusato fino alla nausea dopo una grande abbuffata. Il protagonista de Il canto d’amore di Alfred Prufrock è un uomo emarginato, escluso, forse autoescluso dalla società moderna, dedita alle luci della ribalta e alla velocità della metropoli, dove l’unica via di fuga plausibile è la caduta negli inferi della droga, in questo caso metaforica.

Ma procediamo con disordine. Il primo approccio di Nico al cinema avvenne in tenera età, quando a quattro anni venne portato al cinema a vedere Rebecca – La prima moglie di Alfred Hitchcock dove rimase illuminato dall’eccellenza del maestro.

Prima di approdare alla regia Nico D’Alessandria si dedicò agli studi in Legge, abbandonati per trasferire i suoi ferventi ideali politici nella prima passione: il cinema. Molto amico di Cesare Zavattini lo affiancò nei suoi progetti di cinema militante (documentario sull’Occupazione delle case a Decima e Orate Frates, documentario sul bombardamento della cupola di San Pietro per i Cinegiornali liberi). Il fervore politico e l’esuberante eclettismo lo portano ad abbandonare per un periodo il cinema e nel 1978 realizza un programma radiofonico: Processi Mentali. Nico analizza il tema della follia attraverso sei ritratti di persone internate in manicomio; il progetto verrà poi proiettato in sala a “schermo bianco”. La scelta di utilizzare l’emittente radiofonica è dettata dall’esigenza di non voler parlare per immagini ma di andare dritto all’anima dei suoi amati protagonisti attraverso le loro parole e le loro esperienze dirette. L’approccio di Nico al tema della follia non è quello di un mero spettatore super partes affascinato da personaggi borderline, egli stesso vive il dramma della reclusione. Non è un caso se l’incontro con Gerardo Sperandini, in arte Jerry, avviene nei locali dell’ospedale romano, il Forlanini, Nico ricoverato per una forma di psicosi in cui afferma di essere l’imperatore di Roma e Gerardo per trattamento sanitario obbligatorio. Sarà lo stesso Nico, qualche anno dopo, a liberarlo, sotto la sua personale tutela, dalla reclusione a vita nell’ospedale di Aversa, per girare le memorabili scene di un film diventato un cult. La sofferenza mentale di Nico deriva dalla sensazione che il mondo fosse un incubo da cui non ti puoi districare, laddove ogni azione porta a un peggioramento dello stato attuale, ma nonostante questo il suo Imperatore cerca di andare avanti e di resistere conservando la sua originaria purezza. Jerry vuole riqualificare la sua città come a voler riqualificare se stesso, per non morire, inseguendo un’utopia felice e giusta “non ci saranno gli infami e gli uomini saranno felici… la direzione è sempre in avanti, non ve fermate”. Così Nico, calice di vino in mano, affronta la disastrosa situazione del mercato cinematografico romano alla prima del suo ultimo lungometraggio: Regina Coeli (1999) presso il cinema dei piccoli sito in Villa Borghese, ad attenderlo non più di due cari amici e nessun giornalista a testimoniare l’insuccesso di un film troppo crudo e viscerale per attirare le attenzioni del grande pubblico. Il film venne girato faticosamente, a causa di continui divieti burocratici, all’interno del carcere di Rebibbia e tra gli attori Nico volle fortemente la felliniana Magali Noel (Regina). Qui il carcere diviene metafora di un amore impossibile, ma non privo di speranza, tra un’anziana (sebbene molto affascinante) volontaria del carcere e un detenuto sardo, costretto a scontare la sua pena nel “continente” e quindi privato del diritto di essere giudicato nella sua terra d’origine.

La vecchiaia, intesa come emarginazione e possibilità di rinascita, è un tema già affrontato da Nico col suo film d’esordio Passaggi, in cui la speranza di potersi innamorare anche a novanta anni non cede il passo alla frustazione dell’inevitabile caducità della vita. A darci un’idea più nitida della personalità delirante e sincera del regista è forse il suo secondo film: L’amico immaginario (1994). Se Regina Coeli può essere considerato il suo testamento artistico, l’amico immaginario è una vera e propria biografia, interpretata dal controverso e poliedrico Victor Cavallo. Il protagonista, alter ego del regista, rende visivamente fruibili i flussi di coscienza di un uomo non collocato all’interno della società, un uomo che vive i propri demoni come se fossero reali, trasferendoli nei rapporti con le donne e con il figlio. Solo la presenza “immaginaria” di un caro amico morto riuscirà a farlo risorgere dalle sue ceneri, rendendo chiaro e commovente l’afflato lirico di cui è intrisa la pellicola. Come tutta l’opera, o lo sguardo, di un regista solitario e anticonvenzionale.