La ricerca di Otobong Nkanga (Kano, Nigeria, 1974; vive e lavora ad Antwerp, Belgio) approfondisce la relazione che intercorre fra uomo e natura, mostrandone l’impatto storico, le narrative ad esso correlate, il colonialismo latente. La terra (“land”), agli occhi dell’artista, è un “luogo di non–appartenenza” ricco di memorie e risorse che concorrono nella costituzione di narrazioni potenziali. Nella seguente intervista Nkanga in dialogo con Emanuele Guidi racconta di “A Lapse, a Stain, a Fall”, la sua mostra personale presso l’ar/ge kunst di Bolzano.

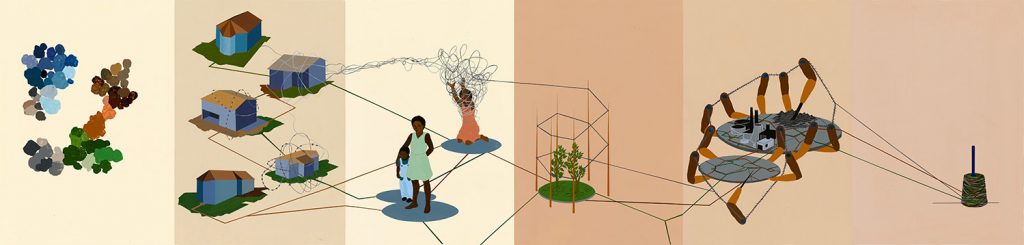

Per la mostra “A Lapse, a Stain, a Fall” abbiamo scelto di presentare una nuova produzione, affiancandola ad alcune opere preesistenti. Per questo mi piacerebbe iniziare parlando di alcuni di questi lavori, così da sviscerare la complessità della tua pratica. La serie di disegni Filtered Memories (2009 – 2010) e Social Consequences (2009 – 2010) rappresentano forse un buon punto di partenza: si tratta di diari, mappe e diagrammi, che portano in nuce la tua formazione personale, così come il ruolo di disegno e scrittura nel tuo processo.

Molte delle mie idee arrivano dal disegno. La superficie è il primo luogo che permette al cervello di riflettere sulle cose. Il disegno può essere il primo approccio per pensare a un’opera o a una mostra, partendo da schizzi veloci o direttamente sullo spazio per comprenderlo pienamente, o ancora può essere un momento intimo nel mio studio che non porterà mai a una vera e propria opera. Non faccio mai schizzi preparatori. Ad esempio, per i disegni a muro inizio direttamente sulla superficie, e poi penso a come combinare tutto insieme: quali colori potrei utilizzare, cosa vorrei comunicare, e come tutto ciò funziona in relazione a un altro elemento – proprio come è successo ad ar/ge kunst con l’opera principale.

Ho questa immagine impressa di te che disegni di notte su un lungo rotolo di carta sul pavimento della galleria. Come fai convergere la pratica del disegno con la scrittura? Visto che abbiamo anche questa bellissima poesia incisa su granito nero “A Lapse, a Stain, a Fall” (2018), da cui è stato tratto il titolo della mostra.

Effettivamente, riguardando i miei appunti, sembra che io scriva poesie da sempre. Trovo che attraverso la poesia si possa esprimere tutto ciò che si vuole senza dover fare attenzione agli aspetti tecnici della scrittura come punti, apostrofi, punti esclamativi. Questo ti permette di giocarci. Per me la scrittura è sempre andata in parallelo con il disegno. Inoltre, le poesie permettono a parole e suoni di interagire in un modo differente, più complesso da raggiungere con il disegno. Si possono davvero decostruire alcune parole,…altre parole non comunicano necessariamente un messaggio, ma giocandoci possono iniziare a produrre delle relazioni. Ho sempre scritto poesie e solamente di recente ho osato metterle in mostra.

Tutto ciò ha a che fare con una certa idea di corpo? Giorgio Agamben in “Experimentum Vocis” (tratto da Che cos’è la filosofia?,Quodlibet, Macerata, 2016) ha parlato della voce come il collegamento tra significato e corpo, come il luogo in cui la carne verbalizza il senso, quindi immagino che si tratti dei modi con cui il sentimento e il pensiero possono diventare corporei. Ricordo che hai insistito per leggermi le tue poesie per dare una voce a quelle parole…

Penso che leggere una poesia sia come entrare in un altro stato. Non è come leggere un testo accademico. La poesia permette al lettore di fermarsi e riflettere, di dare enfasi a certe parole e ai silenzi. Si può creare uno spazio nel testo stesso enfatizzando un silenzio. Si può allungare una parola, renderla elastica. C’è uno spazio, dunque, nel modo in cui qualcosa viene scritto, che permette di vivere, di entrare nello stato d’animo dello scrittore – e nel modo in cui viene costruito o decostruito, permette un certo tipo di performatività.

A tal proposito, puoi parlarmi del titolo, molto poetico e ritmico, “A Lapse, A Stain , A Fall” [“Un vuoto, una macchia, una caduta”]?

Volevo un titolo che suggerisse una lettura più astratta dell’opera. Stain [macchia] rimanda alla nozione di contaminazione – entrare all’interno di un corpo estraneo e macchiarlo. Possiamo quindi pensare a forme molecolari instabili, come vene che hanno differenti input, e questo cambia la struttura di come dovrebbe essere la forma. La macchia è qualcosa che può farci pensare a un collasso – di un sistema, di un modo di pensare o del corpo fisico. Ma non ho voluto utilizzare la parola “collasso”, preferendo invece l’idea di Fall [caduta] che fa pensare piuttosto a un processo di cambiamento, di qualcosa che cade dentro qualcosa altro, dove il Lapse [vuoto] è qualcosa che non si è colto o si è dimenticato ma lo spazio tra le macchie. C’è una trasformazione in corso e non ce ne stiamo rendendo conto pienamente, possiamo quindi pensare al vuoto come a una mancanza di conoscenza, o a una lacuna precedente alla rivelazione del cambiamento avvenuto. È un modo per pensare ad alcuni eventi di questi tempi estremamente “politici”, quando c’è una mancanza e alcune cose non vengono portate in superficie ma rese invisibili, assomigliano a un vuoto. Di nuovo, la macchia richiama al movimento di persone, alle migrazioni, perché le persone pensano a questo fenomeno come qualcosa che contamina tradizione e cultura; questo sta intaccando il modo in cui erano una serie di cose, e come si trasformeranno. Sta a noi decidere se intendiamo seguire questa trasformazione o “lasciarci cadere” con questa.

Eccoci alla nuova produzione principale dal titolo Veins Aligned (2018). Attraverso il linguaggio riporti spesso a una certa idea di corporalità, perfino laddove utilizzi materiali quali marmo e vetro. Il corpo è una nozione centrale nella tua produzione artistica, e lo è anche il “motivo” di questa scultura, il suo andamento e forma che ritorna spesso nella tua estetica.

Questo non mi era chiaro all’inizio. Lo è diventato attraverso una delle “contaminazioni” che ho subito, quando ho visitato il ventre delle cave di Lasa, osservando le diverse venature e qualità di marmo. Ciò che ha influito è stato anche il guardare quei corsi d’acqua, con il fiume che appare e scompare dal paesaggio durante un viaggio in treno tra Verona e Bolzano. Abbiamo parlato di quel tipo di panorama che ci fa sentire bene e al sicuro, l’aria pulita, con le vigne e i frutteti. Ma piano piano ti accorgi delle macchie, delle particelle invisibili, dei pesticidi e dei prodotti chimici utilizzati per mantenere queste piantagioni. Ho iniziato allora a osservare il panorama in un modo differente, dal momento in cui ho realizzato che tali particelle entrano nel corso d’acqua. Veins aligned ha a che fare col lavoro mediante materiali differenti: sostanze chimiche, idrogeno e ossigeno che si uniscono e le loro particelle che si contaminano lentamente. La scelta dell’uso del marmo proviene dal libro di David Batchelor Chromophobia (Reaktion Books, Londra, 2000), nel cui primo capitolo è descritto l’ingresso in questa casa dove tutto è bianco; questo mi ha fatto riflettere su cosa volesse dire il bianco delle cave, e al fatto che quando appaiono le differenti venature e i colori, cambia anche il costo del marmo. È interessante notare quanto sia rilevante l’aspetto economico. Ho scelto un tipo di marmo chiamato “Fior di Melo”, ricollegandomi alla cultura delle mele della regione e a cosa implichi questa coltivazione in termini di impatto ambientale. Alla fine, posare la lastra di vetro sopra il marmo era un modo di pensare a un panorama originale e al tentativo di mappare qualcosa che sta cambiando forma, dove il marmo era il letto originale e l’acqua ne ha ridotto e modificato la sua forma nel tempo. Questi sono i pensieri confluiti nel lavoro, e l’atto di allineare i pezzi di marmo è ciò che ne ha determinato il titolo.

Abbiamo lavorato anche a una progressione cromatica dei lavori in mostra, perché la “pelle” dei materiali è un aspetto su cui sei solita operare, provando a contraddire il normale aspetto delle superfici.

Come dicevi, la gradazione cromatica proviene da una sperimentazione che porto avanti sui materiali. Conosciamo bene il loro aspetto usuale, per questo vorrei spingere il modo in cui guardiamo alle cose sempre più oltre, su cosa appunto può fare un materiale. La sperimentazione con il sapone di Carved to Flow (2017), presentato la prima volta a Documenta 14, è avvenuta utilizzando una temperatura particolare in cui oli e burro sembrano pezzi di marmo, qualcosa di molto solido ma facile da spezzare. Il mio interesse per quel materiale era inoltre quello di produrre qualcosa di lavabile, che si potesse utilizzare tutti i giorni prima che svanisse; qualcosa di solido, indistruttibile all’apparenza ma in realtà molto fragile. Mi interessa molto riflettere attorno alla percezione e alla qualità effettiva di un materiale e di ciò che può diventare – come chiave di lettura della creazione dell’opera. Anche guardando al lavoro in vetro della mostra, dalle prove che abbiamo effettuato: può apparire molto simile alla plastica oppure molto simile alla consistenza degli orsetti gommosi… (ride). Così si realizza come la percezione delle qualità di un materiale sia collegata a ciò che la memoria ha registrato in precedenza. Cosa succederebbe dunque, se giocassimo con questi ricordi, provando a spezzare questa percezione per riscoprire il materiale? È qui che nasce il mio interesse: l’opera che gioca con la performance, la relazione tra occhio e cervello crea una nuova forma di comprensione della realtà e del materiale stesso. Solo toccandolo e annusandolo si rompono i nostri preconcetti di ciò che abbiamo davanti.

Ci permette di liberare altre forme di comprensione del materiale intrinseche, altre forme di conoscenza.

Esatto, e succede anche attraverso gli errori, che in alcuni casi possono essere sorprendenti. E possono aprire altri modi di pensare l’opera.

Quale è lo stato attuale di Carved to Flow? Sono interessato in particolare alla sua funzione di strumento pedagogico tanto quanto quella di struttura di supporto.

Dopo le due fasi iniziali avvenute durante Documenta rispettivamente ad Atene e Kassel, adesso ci troviamo nella terza che ho chiamato Germination; non significa che sia tutto definito, ma che questi stadi “germoglieranno” in una serie di istituzioni come qui ad ar/ge kunst, Raw Material a Dakar, e presto al Martin Gropius Bau di Berlino.

Questa terza fase è sia un’impresa che un programma educativo e pubblico. Genera un’entrata costante attraverso la vendita del sapone, come state facendo qui a Bolzano per supportare la Fondazione che ho creato per sostenere attività sia ad Atene che in Nigeria. Ad Atene speriamo di riaprire il nostro spazio come laboratorio per artisti e curatori, per aiutare il pubblico a capire i nostri prodotti; mentre in Nigeria abbiamo acquistato un pezzo di terra che verrà utilizzato dalla fondazione come piantagione, per educare i bambini e per la ricerca di materiali e processi di produzione locali. Quando vengo invitata a lavorare con altre istituzioni, Germination in un modo o nell’altro emerge. È in costante cambiamento, può prendere la forma di un think-tank, di un workshop, o qualsiasi altra cosa. È un processo che aiuta a pensare attraverso le istituzioni, è un’economia e quindi alla fine è un modo di pensare insieme riguardo a sistemi di supporto. Come si può creare un network sostenibile che prenda una sua forma all’interno di una istituzione? È destinato a fallire, a collassare in un’altra istituzione e cominciare a vivere di vita propria.

Potremmo dire di essere al centro di un cambiamento ecologico delle arti con i suoi termini e categorie specifiche. Sarei curioso di sapere come ti posizioni tra le varie “correnti”, sembra tu ne abbia attraversate parecchie.

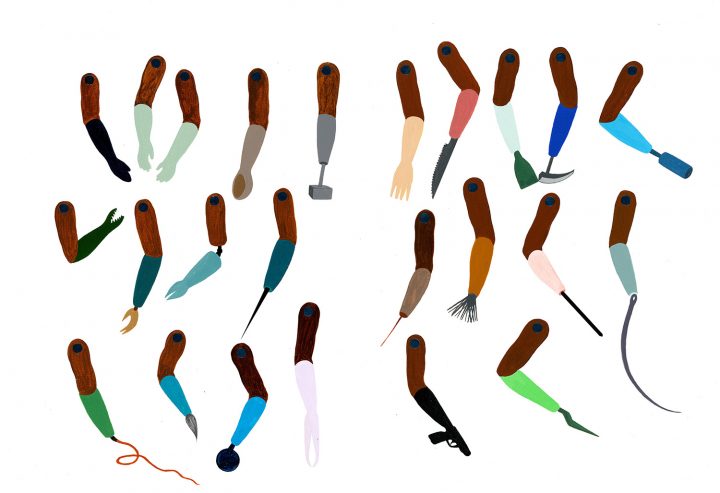

Non sono particolarmente interessata ad aderire a terminologie definite come ad esempio Antropocene, colonialismo e post-colonialismo. I curatori possono leggere specifiche tematiche all’interno del mio lavoro, piegandole alle proprie idee, ma a me non importa aderire all’una o l’altra. Il mio interesse si concentra sulla realtà quotidiana, sull’utilizzo delle cose, dell’economia, della politica e dell’ecologia. Se guardiamo al mondo da una certa prospettiva, e comprendiamo che non è un luogo fatto di categorie escludenti, solo allora possiamo comprenderne la complessità. L’opera si compone di una serie di differenti aspetti che affrontiamo ogni giorno, con cui facciamo i conti da venti anni circa. Mi riferisco al rapporto tra esseri umani e oggetti non-umani, a come si stanno costituendo le relazioni tra questi, come la nostra struttura mentale si sta settando e come le nostre emozioni agiscono sulle cose di cui abbiamo effettivamente il controllo. Nel 2013, prima di realizzare progetti basati su storie passate, estrazioni presenti o riflessioni future, guardavo a materiali come la mica, ero interessata alla nozione di lucentezza e a particolari luoghi di scavo. È un capitolo consistente del mio processo di produzione, che ad oggi interessa ancora a molte persone. Tuttavia credo che Carved to Flow, porti avanti ulteriormente il modo in cui dobbiamo pensare ai luoghi di estrazione, cercando di comprendere come si può ri-costruire partendo da questi ultimi. Ad ogni modo la riflessione sulla nozione di estrazione avviene ancora: quando si parla di conoscenza, o di ricostruzione, stiamo ancora pensando di prelevare qualcosa per spostarlo in un luogo diverso, e per questo occorre spiegare il proprio modus operandi in termini estremamente chiari. Come hai notato a proposito della mia scelta di nominare tutte le persone con cui collaboro; per me è fondamentale poiché mi permette di motivare come ogni cosa derivi dalla conoscenza di qualcos’altro. Nessuna idea è mai soltanto tua, deriva sempre da un accumulo, ed è necessaria una buona dose di energia per estrarla e darle uno spazio. Quanto siamo coscienti di questi processi? Come possiamo costruire un’etica lavorando insieme agli altri?