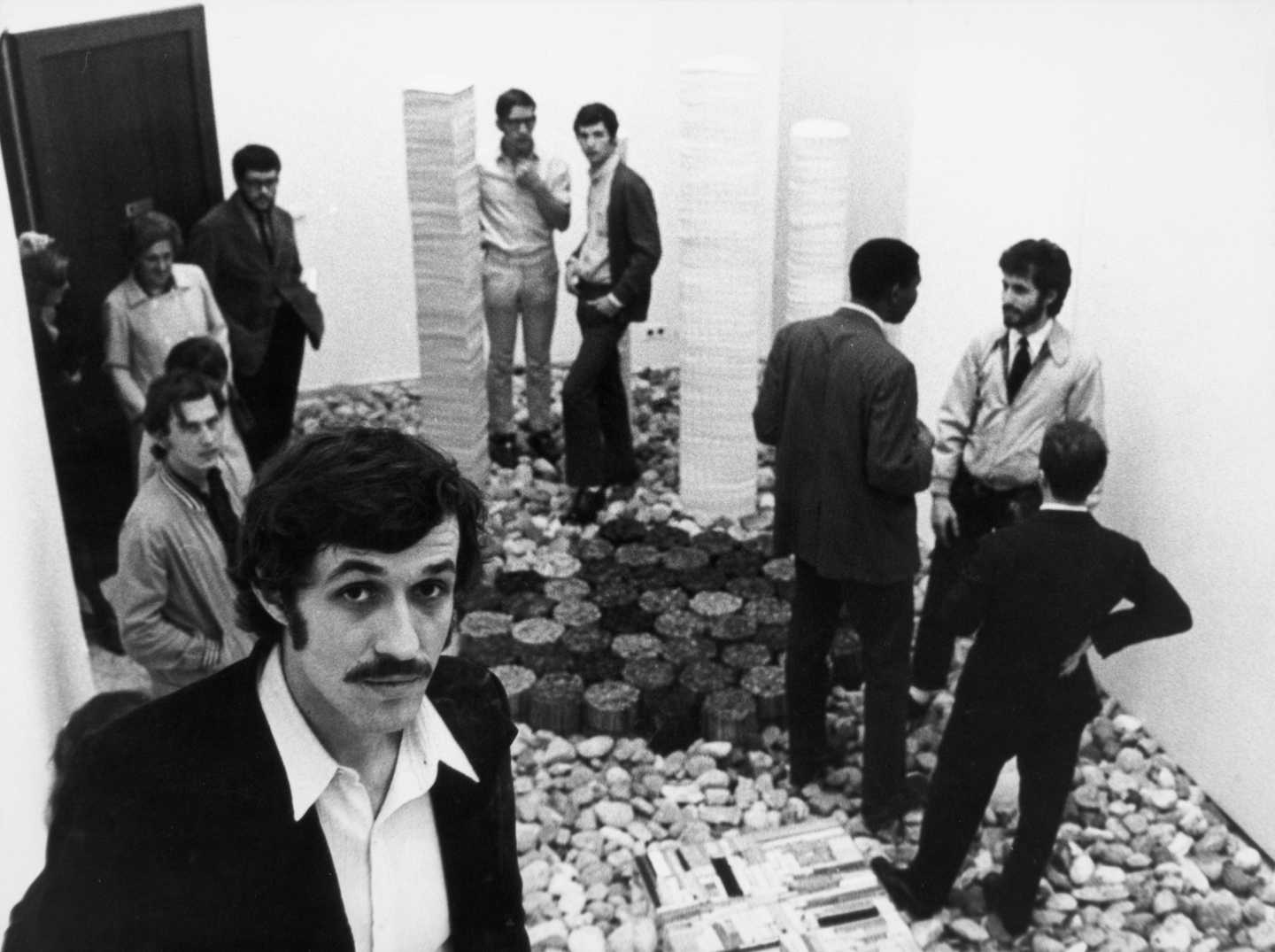

Il “caso Gioli”

Possiamo parlare di un “caso Gioli”? Io sono convinto di sì. Sì, perché credo che non esista oggi in Italia un altro caso di un artista vivente il quale, pur essendo attivo da oltre quarant’anni, sia rimasto sostanzialmente ai margini del dibattito artistico nazionale. Certo, non si può dire che Gioli costituisca il caso del classico “illustre sconosciuto”, essendo presente regolarmente nelle grandi rassegne di fotografia, nonché invitato immancabile dei principali festival di cinema sperimentale, da Toronto a New York; ma sicuramente la sua complessa personalità artistica è nota ancor oggi soprattutto per frammenti e in ambiti separati, quali quello del cinema indipendente, della fotografia, della pittura, come se esistessero tanti artisti diversi con lo stesso nome. Ma il fatto davvero rilevante invece, è che Gioli è un autore che pur avendo praticato tutte queste discipline le ha sempre oltrepassate, dando vita a un’opera dalla miracolosa coerenza. Ma andiamo per ordine. Nato nel 1942 a Rovigo, dopo una formazione accademica a Venezia, Gioli compie un viaggio decisivo a New York negli anni Sessanta dove incontra il cinema underground e i suoi protagonisti, come Stan Brakhage. Tornato in Italia, a Roma si avvicina alla Cooperativa di Cinema Indipendente, e inizia a realizzare i suoi primi cortometraggi su pellicola con una cinepresa Bolex a 16 mm. Il primo è Commutazioni con mutazione (1969) a cui seguono Immagini disturbate da un intenso parassita (1970), Secondo il mio occhio di vetro (1972), Anonimatografo (1972), Traumatografo (1973), etc. — per un totale di 14 film tra il 1969 e il 1973. Negli stessi anni Gioli lavora nell’ambito della fotografia, indagandone le basi materiali e risalendo fino al dispositivo originario della camera obscura, grazie all’uso del foro stenopeico. Dal cinema alla fotografia, ma anche, come in un vertiginoso gioco di rimandi a rovescio, dalla fotografia al cinema — è il tragitto che segna tutta la parabola dell’universo poetico di Gioli. Un mondo che si interseca però anche con la produzione di opere pittoriche, anche di grande formato come Cono di Luce (1972), a loro volta ispirate alla dinamica cinematografica1. Il suo film più celebre di questi anni è Filmstenopeico — L’uomo senza la macchina da presa (1973-81-89), che nasce, del resto, dall’applicazione al cinema del procedimento fotografico del foro stenopeico che più tardi, stabilitosi a Milano a metà anni Settanta, Gioli associerà anche all’uso della Polaroid usata come supporto fotosensibile. Si tratta di un procedimento che darà vita a intere serie fotografiche, su cui egli lavora ancor oggi. L’approccio alla fotografia (come tecnica modernista) è dunque fin dagli inizi orientato da un confronto con le immagini caratterizzato dal più totale e disarmante pauperismo tecnologico, e insieme, da un incrocio di tecniche e dalla continua sovrapposizione di elementi visivi, che generano a cascata altre opere. Da singoli fotogrammi dei film nascono infatti le serie di serigrafie su tela di “Schermo schermo” (1975), mentre le Polariod stenopeiche, che costituiscono degli originali in sé, vengono spesso trasferite su carta, parzialmente mascherata da tela serigrafica e arricchite di segni pittorici ed extrafotografici.

Fotografo regista pittore

La legge che governa l’universo di Gioli è che da ogni singola immagine può sempre gemmarne un’altra, e dunque che ciascuna delle tre forme espressive (cinema fotografia pittura) implica sempre le altre due. Ne consegue che quando Gioli fa cinema, parte dalla fotografia per finire nella pittura, quando dipinge parte dal cinema per finire nella fotografia e quando fotografa inquadra, gira e dipinge. Se si considera il cinema di Gioli, si vede bene la sua origine fotografica, anche nel senso che spesso è un cinema di ri-ripresa di immagini preesistenti come nel caso di autentici gioielli quali Anonimatografo (1972), Filmarilyn (1992), o I volti dell’anonimo (2009). Non si tratta però solo di un esercizio formale: il cinema di Gioli è una vera macchina del tempo che “sposta” le immagini in dimensioni trasversali rispetto al momento della visione. Osservando questi film ci succede quello che accade alle immagini stesse: a essere “mossi” rispetto al nostro baricentro spazio-temporale siamo noi stessi. Non per nulla questi film commerciano con l’idea di “vita dopo la morte” (nel caso di Filmarilyn la Monroe sembra “vivere e muoversi” di fronte a noi, quasi resuscitasse dalle sue foto): qui il cinema attinge al suo significato originario, a quella “promessa” di futuro racchiusa nell’arte come tale. È un tratto comune attribuibile a tutto il cinema di Gioli — che sembra valicare il tempo, arrivando a coglierne la natura profonda, atemporale. Con i film di Gioli avviene qualcosa che non ha pari nelle altre produzioni anche delle avanguardie più sperimentali: se li si accelera o li si rallenta, la loro qualità iconografica in pratica non cambia e resta tale osservando ogni singolo fotogramma che ne viene tratto. D’altra parte, le sue fotografie, così come i dipinti, sembrano attimi congelati di una vertiginosa sovrapposizione di istanti — e sembrano già pronti per essere “messi in movimento”. Proprio questa “densità di senso” autorizza le molte interpretazioni che nel tempo sono state date del cinema di Gioli, da un punto di vista formale-materiale, da un punto di vista di semiotica dei media, o anche inquadrandolo nella corrente del found footage film che vanta celebri esponenti, da Bruce Conner a Ken Jacobs, a Christian Marclay. Senza dubbio, che si tratti di pittura, litografia, fotografia o cinema, l’approccio di Gioli alla “riproducibilità” è ovunque indirizzato a individuare nella tecnica il suo lato “irriproducibile”. Così ogni sua Polaroid, non avendo negativo, è un “originale” nato dalla momentanea cattura dei raggi luminosi che si sono depositati alla sua superficie. E al tempo stesso, ogni immagine ne racchiude molte, forse il numero più grande possibile — stratificandole con l’impiego di carte, garze, segni luminosi inflitti durante lo sviluppo — che fanno dell’immagine irripetibile un’immagine plurima. La camera oscura è un raccoglitore di immagini, e la carta o la pellicola fotosensibile il dispositivo che le fissa — tutto il resto è in definitiva pleonastico. Ma che cosa alla fine viene a questo modo “fissato” — se non l’eventum che fa di ogni immagine un unicum? Qualunque tecnica adotti, il fine che muove Gioli resta apparentemente lo stesso — sottoporre le immagini a un delicato quanto costante lavorio grazie al quale esse finiscono per confessare, semplicemente, la verità. E la loro verità, al di là del soggetto trattato, della tecnica usata, della luce, del corpo, del supporto materiale — è il loro essere come il celebre “pezzetto di muro giallo” che Bergotte (il celebre critico d’arte della Recherche proustiana) coglie poco prima di morire in un quadro di Vermeer: un piccolo “pezzo di tempo allo stato puro”.

Vexations

I film, le Polaroid e i dipinti di Gioli sembrano fare propria l’idea, sostenuta dagli antichi, per cui ogni corpo genera da se stesso i propri flussi luminosi e “un’immagine impalpabile delle cose deve emanare dai corpi e staccarsi dalla loro superficie” (come ripete Lucrezio sulla scorta di Epicuro2) — idea che racchiude in forma intuitiva il concetto per cui le immagini sono simulacri luminosi che sarebbe sufficiente raccogliere. Ma il procedimento di questa “raccolta” non è semplice, né indolore. Come sa chiunque abbia letto quel capolavoro di olimpica tragicità che è il De Rerum Natura, questa produzione di simulacri smembra i corpi da cui deriva, li sparpaglia nel caos cosmico, in un susseguirsi ineluttabile di vita e di morte, di voluttà e di sofferenza.

Le immagini confessano disperatamente tutto questo, e in definitiva la loro forza deriva dal loro amore, dalla loro lotta e dalla loro sofferenza. Così le immagini vengono straziate dal loro duplice statuto, quello di essere segno di qualcos’altro e quello di rappresentare soltanto se stesse — duplicità che ritroviamo proprio in quelle estreme, le immagini di erotismo o di supplizio, che inscindibilmente implicano anche l’erotismo e il supplizio delle immagini.

Ma Gioli non è né un torturatore né un feticista — e si muove con una libertà inusitata tra i due poli tipici dello sperimentalismo contemporaneo, non essendo né un iconoclasta né un iconofilo. La sua tecnica per far confessare le immagini risiede in altro. In definitiva, direi quasi che sta a mezzo tra un vero e proprio sacramento (la confessione come attimo di liberazione dal male, come lo sgravarsi da un peso), e la tecnica psicoanalitica (confessione tramite le associazioni libere). Indubbiamente, pur nel suo radicale ateismo (se non altro estetico), Gioli ha un approccio autenticamente sacro verso le immagini — e insieme conserva la delicata perspicacia di un bricoleur che sa farle giocare una con l’altra. Ma questa tecnica da bricoleur ha un significato a sua volta connesso con l’antropologia religiosa, e va inteso come capacità di ininterrotta reinvenzione mitica3. Ne segue un inedito incrocio tra estrema indigenza espressiva e grandiosa sontuosità iconica, di cui Gioli è il maestro. La ricerca di questa sostanza atemporale delle immagini non le slega dal presente; pur elevandole all’universale, non le riduce a una neutralità astratta. Prova ne sia il caso di Children, un film del 2008 di soli 6’10”, costruito a partire da una vecchia istantanea che ritrae John F. Kennedy e i suoi figli, una semplice foto in bianco e nero che viene ripresa, ravvicinata, smontata e rimontata — fino a rivelare impossibili congruenze, come quella tra lo sbadiglio della bimba (Caroline Kennedy) e l’urlo di dolore della madre ne La corazzata Potemkin di Eisenstein. Di più, ad un certo punto la rappresentazione idilliaca della famiglia presidenziale viene inquinata dall’immagine di un bimbo vietnamita massacrato a My Lai, il villaggio divenuto per questo l’equivalente di una Guernica americana. Fatto notevole, quelle immagini di guerra sono state praticamente censurate per decenni e sono sparite dalla stampa mondiale, mentre uno dei responsabili dell’eccidio (W. Callay) ha confessato la sua colpa solo nel 2009. Qui vediamo al lavoro la tecnica “vessatoria” con cui Gioli fa “confessare” alle immagini la loro verità (“Vessazioni” è del resto il titolo dell’ultima serie di Polaroid stenopeiche), che costituisce l’esatto opposto della tecnica censoria. Toccando l’“inconscio ottico” nel suo profondo, ne estrae una verità così scomoda che il film, pur essendo stato regolarmente presentato al Film Festival di New York nel 2008, è stato gentilmente rifiutato. Se un dato comune si può dunque asserire sul suo lavoro, è che Gioli ha compreso a fondo il potere delle immagini — ed è questo il motivo per cui le sue possono fare paura: poiché, come ha notato David Freedberg, chi censura le immagini, cerca di farle sparire o addirittura le aggredisce finisce prigioniero della loro stessa dialettica: “lo fa per provare di non averne paura, e dà così prova della propria paura”4 .