Neanche il tempo di inaugurare e “Pop Life: Art in a Material World” ha già dimostrato con l’opera di Richard Prince, Spiritual America (1983), messa sotto sequestro insieme al catalogo della mostra fino a data da destinarsi, che l’arte contemporanea — più che con il mondo materiale — è legata indissolubilmente alla polemica e allo scandalo. Il lavoro in questione è l’appropriazione di una celebre fotografia di Brooke Shields bambina in una vasca da bagno, scattata da Garry Gross nel 1975. Se da una parte è vero che l’episodio in sé sembra confermare che il progresso sociale, a differenza di quello tecnologico, segue una parabola piuttosto irregolare, è bene contestualizzare i fatti e ricordare che proprio in questi giorni è scoppiato il caso Plymouth, con un’infermiera e altre due persone protagoniste di pesanti episodi di pedofilia. Si tratta di una notizia che ha sconvolto l’opinione pubblica del paese ed è quindi comprensibile che le autorità abbiano deciso di adottare una politica prudenziale nei confronti di un’immagine come quella della Shields, soprattutto se esposta in un’istituzione finanziata con fondi pubblici. Si tratta, dunque, di un alibi giustificabile, anche perché in mostra ci sono opere potenzialmente capaci di disturbare gli spettatori più sensibili come quelle di Cosey Fanny Tutti o del duo Rob Pruitt/Walter Early, che sono invece passate indenni agli occhi dei censori.

Al di là di questa impasse, i quattro punti cardinali intorno a cui “Pop Life” costruisce la sua esplorazione su celebrità e materialismo sono Keith Haring, Jeff Koons, Takashi Murakami e naturalmente Andy Warhol. Quest’ultimo fa la parte del leone con quattro sale che ne illustrano il variopinto percorso a 360˚. È difficile aggiungere qualcosa di nuovo su Warhol, soprattutto a così poca distanza dalla splendida mostra svoltasi alla Hayward Gallery lo scorso anno, ma “Pop Life” fa pieno centro, trovando un perfetto equilibrio tra arte, successo e mondanità. Accade così che accanto alla serie di gemme dipinta nel 1978 — purtroppo raramente esposta — e alle consuete immagini di vita sociale alla Factory, si trovino autentiche perle come la pubblicità che l’artista girò per la TDK in Giappone nel 1986, o ancora meglio la sua apparizione nei panni di se stesso in un episodio di Love Boat (1985), quando seminò il panico nella coppia felice per eccellenza Tom Bosley/Marion Ross rivelando al marito che quest’ultima era stata una delle sue modelle negli anni Sessanta.

Jeff Koons, quasi a confermare il suo status di “uomo medium” per eccellenza, non è praticamente presente con alcuna opera, eccezione fatta per una mini riproduzione di una sua celebre scultura in acciaio, che serve però come controparte a un’operazione di marketing voluta da Macy’s a New York negli anni Ottanta, qui illustrata da un documentario d’epoca. Il resto consiste principalmente in pagine pubblicitarie ideate dall’artista che illustrano il suo genio in materia di strategie autopromozionali.

Murakami offre un ventaglio di tutto quello che sa fare, dal fumetto alla moda al design, facendo riflettere su come un artista fondamentalmente legato al mondo del gadget e dell’arte applicata sia riuscito a trovare credito in un mondo affamato di credibilità come quello dell’arte contemporanea. Su premesse simili è presentato anche Keith Haring, con una ricostruzione del suo celebre Pop-Shop in cui era possibile acquistare poster, t-shirt e spille create dall’artista.

Superati questi quattro colossi, ci si avventura nell’arte locale con le tele di Damien Hirst, battute l’anno scorso a prezzi record da Sotheby’s, l’autoritratto di Gavin Turk nei panni di Syd Vicious e una replica parziale del negozio aperto al 103 di Bethnal Green Road da Tracey Emin e Sarah Lucas negli anni Novanta. La presenza di Piotr Uklanski con la serie sui gerarchi nazisti appare piuttosto stiracchiata, mentre è una piacevole sorpresa ritrovare il “concettualismo commerciale” di Martin Kippenberger o gli autoritratti sotto forma di loghi commerciali di Ashley Bickerton.

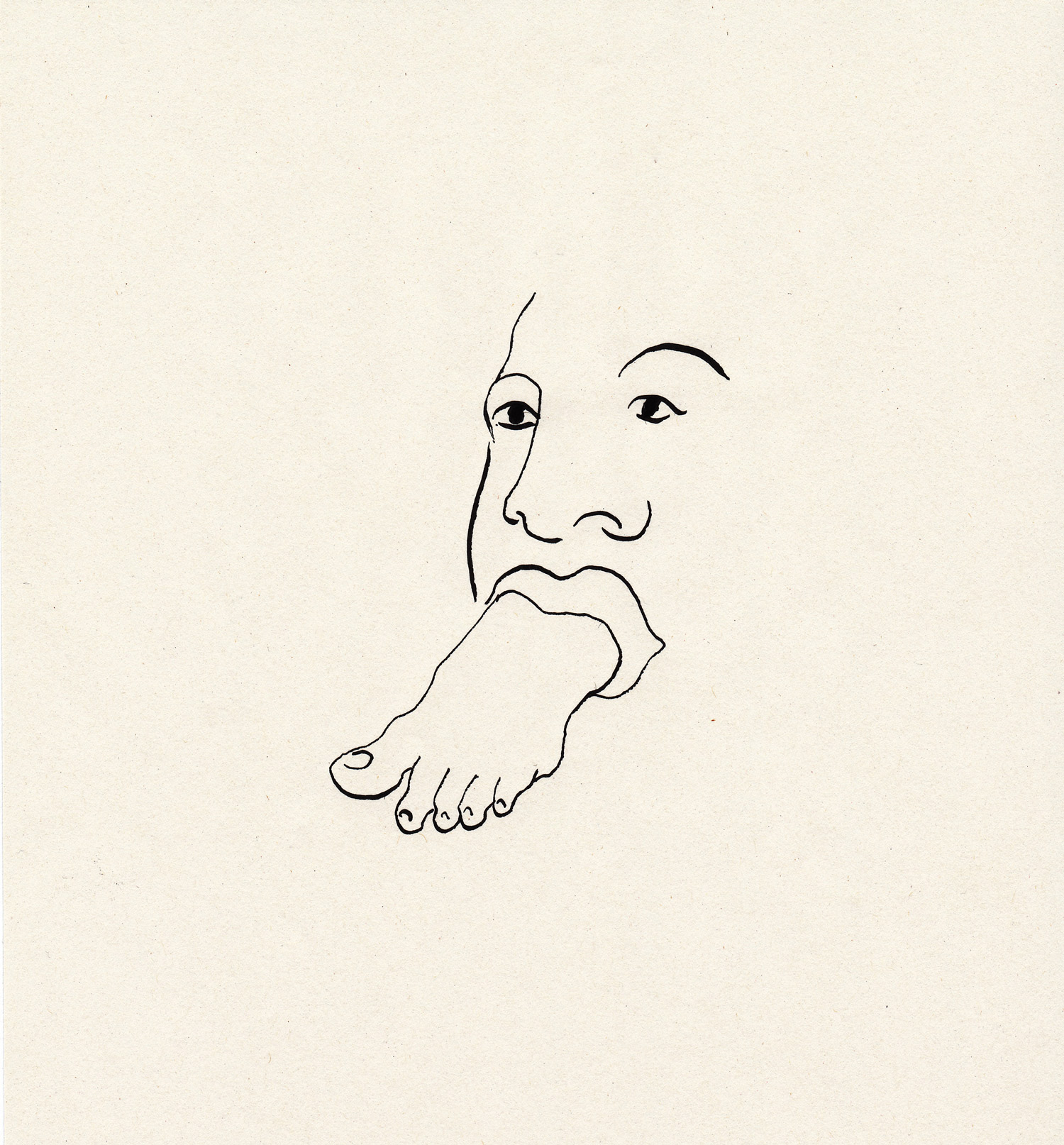

A fornire una prospettiva più critica sull’atteggiamento compiacente nei confronti del mondo materiale ci pensano Andrea Fraser e Maurizio Cattelan. La prima è presente con Untitled (2003), operazione che vide l’artista prostituirsi con un suo collezionista al prezzo di 20.000 dollari a patto che quest’ultimo accettasse di farsi filmare nel corso del loro rendez-vous in una stanza di hotel. Il secondo, come spesso accade, sceglie invece di distruggere se stesso oltre che gli altri, beatificando il consueto equino tassidermizzato e di fatto dando un’intelligente interpretazione del celebre proverbio secondo cui è inutile frustare un cavallo morto.

Il problema principale di “Pop Life” è che fondamentalmente si ferma qui. Dopo aver scaldato con successo il pubblico, ne tradisce le aspettative sul più bello, interrompendo bruscamente lo show. Non ci sono l’arte brand di Swetlana Heger & Plamen Dejanoff, la videografia cerca-celebrità di Francesco Vezzoli, i duetti visivi Keith Edmier/Farrah Fawcett o la satira pungente sul collezionismo di Nedko Solakov, tanto per citare solo alcuni esempi di contributi che sarebbero risultati pertinenti al discorso. Si chiude al contrario con un ingombrante dispiego di articoli commerciali ispirati alle opere in mostra, un’iniziativa tutt’altro che inedita per la Tate, e che in questo caso anziché fare da ciliegina sulla torta, finisce con l’instillare seri dubbi sulla prospettiva ironica che avrebbe dovuto accompagnare l’evento. “Pop Life” non è la prima mostra che decide di indagare il complesso rapporto tra arte, celebrità e beni materiali, e dallo sforzo congiunto di quattro curatori di calibro internazionale (Jack Bankowsky, Alison M. Gingeras, Catherine Wood e Nicholas Cullinan) e di un’istituzione potente e macroscopica come la Tate, è assolutamente lecito aspettarsi qualcosa di più.