A guardarla da un punto di vista di geopolitica culturale, la mostra retrospettiva di Rasheed Araeen (Karachi, Pakistan, 1935) che sta viaggiando per l’Europa, può essere considerata una tappa ulteriore e decisiva di una nuova attenzione per alcune figure del modernismo e post-modernismo del subcontinente indiano da parte delle istituzioni occidentali. Sia le retrospettive dedicate a Vasudeo Santu Gaitonde (Guggenheim New York, 2014-15) Nasreen Mohamedi (Tate Liverpool, 2014; Metropolitan Museum New York, 2016) Bhupen Khakhar (Tate Modern, Londra, 2016), e quella in corso di Nalini Malani (Stedelijk Museum, Amsterdam e Centre Pompidou, Parigi, 2017, Castello di Rivoli, 2018), come le presenze alle recenti edizioni di Documenta delle stesse Mohamedi (2007), Malani (2012) e di Araeen (2017), testimoniano la necessità non solo di leggere alcune tra le figure di maggior spicco di quella regione ma eventualmente di inserirle in un dibattito più ampio su una possibile storia dell’arte globale[i].

In questo contesto la presenza di Araeen è particolarmente rilevante proprio per la complessità della sua figura che somma una ricerca artistica peculiare quanto a lingua e tempistiche con un’attività teorica, editoriale e curatoriale che – a partire dalla seconda metà degli anni Settanta – definisce una posizione altamente critica sulla parzialità di una storia dell’arte moderna narrata dal punto di vista dell’Occidente bianco che dimentica, per fare solo un esempio, la posizione della cultura islamica rispetto allo sviluppo dell’astrattismo in Europa[ii].

La redazione di Preliminary Notes for a Black Manifesto (1975–76), la pubblicazione della rivista Black Phoenix (1978–79), l’ideazione di mostre come “Essential Black Art” (Chisenhale Gallery, Londra, 1988) e “The Other Story” (Hayward Gallery, Londra, 1989) e la fondazione della rivista Third Text (1987) – diretta da Araeen fino al 2011 –, sono le tappe sintetiche dello sforzo di scrivere un’“altra storia”, che non consideri multiculturalismo ed etnicità come strumenti per relegare le culture marginalizzate dalla cultura occidentale all’interno di una storia “altra”.

L’attivismo di Araeen non è però praticato con le sole armi della critica e della curatela. Se, infatti, a partire dai primi anni Settanta la sua pratica diventa più chiaramente politica nel linguaggio e negli obbiettivi, già dalla metà del decennio precedente Araeen matura un linguaggio di matrice minimale in forte autonomia dagli sviluppi americani coevi[iii]. Il testo che state leggendo si concentrerà su questa linea del lavoro di Araeen perché è su queste premesse – la possibilità di un lavoro d’avanguardia a partire da un’origine non occidentale, ignorato per decenni dal racconto più diffuso sul minimalismo[iv] – che si regge non solo parte dell’importanza storica della ricerca di questo artista, ma anche la sua successiva attività polemica.

Avvicinatosi tardi all’arte, dopo alcune prove ancora tradizionaliste (1956–59), tra la fine degli anni Cinquanta e Sessanta Araeen muove verso l’astrazione esprimendo, in una serie di acquarelli e olii, una nuova componente dinamica. Ma altri elementi contribuiscono fortemente alla maturità del lavoro: l’educazione come ingegnere civile, la progettazione di un’abitazione per i suoi genitori (1957), l’avvicinamento al modernismo artistico (con la lettura di Herbert Read nel 1958), la realizzazione di una prima, quasi “inconsapevole” scultura come My First Sculpture (1959) e il trasferimento prima a Parigi e poi a Londra (1964), la città dove ancora oggi vive.

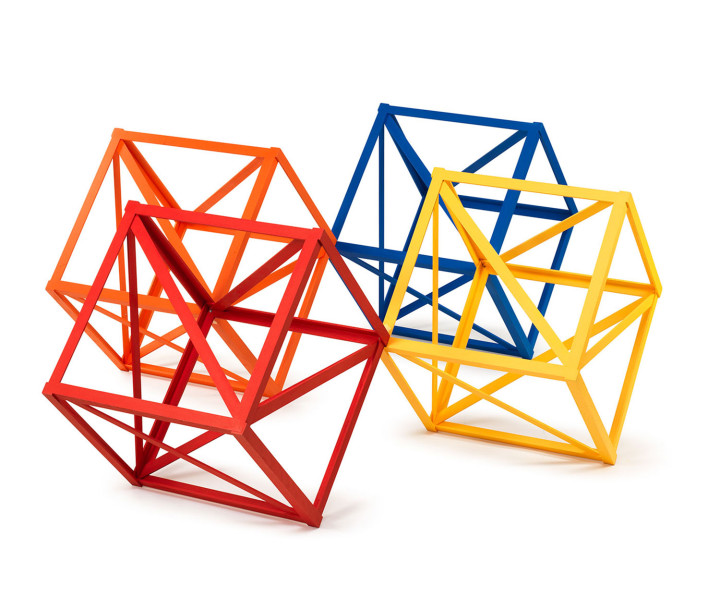

È a Londra che Araeen realizza le prime opere di carattere rigorosamente minimale. Le travi di ferro accostate a terra o impilate l’una sull’altra (Sculpture No. 1 e Sculpture No. 2, 1965) sono l’espressione di una cultura industriale lungamente assorbita già in una città moderna come Karachi. Le “Strutture” che vengono realizzate a partire dal 1966 in conformazioni e colori diversi, prima cubiche e poi via via più complesse, sembrano invece veicolare riferimenti al Costruttivismo[v], al De Stijl e all’Arte cinetica, ma soprattutto alla sua educazione ingegneristica e allo stile di alcuni elementi disegnati per la già citata abitazione.

Se queste opere di Araeen perseguono quella “totalità” (“wholeness”) che Barnett Newman e poi Donald Judd (nel suo testo “Specific Objects”[vi]) consideravano elemento linguistico cruciale, sono distintivi in Araeen almeno due fattori: il rigore e la semplicità compositiva con cui elementi prelevati dal mondo industriale sono arrangiati all’interno della forma; la trasparenza strutturale di quest’ultima, cristallina nella sua composizione[vii]. La leggerezza di una struttura sempre visibile evita quella “cosalità” di grandi forme geometriche presente nel minimalismo americano (Morris, per esempio), e sicuramente ogni tentazione monumentale. La diretta derivazione dal mondo dell’industria e dell’ingegneria, in modi ancora più diretti rispetto agli stessi riferimenti industriali di Tony Smith o di Carl Andre, come il carattere ripetitivo, de-soggettivante celebrato da Mel Bochner nel suo testo “The Serial Attitude”[viii] e presente nelle “Strutture”, potrebbero spingerci a dire che il minimalismo di Araeen ha un carattere addirittura più meccanicista e spersonalizzato di quello d’oltremanica.

In Araeen manca l’interesse fenomenologico tipico di Morris per il quale la scultura serve a rendere lo spettatore individualmente consapevole del proprio processo percettivo, in un confronto tra corpo e oggetto. I caratteri di simmetria e di equivalenza degli elementi interni che compongono le “Strutture” di Araeen, sembrano semmai veicolare un’attenzione al gruppo e alla totalità. Se le permutazioni dei minimalisti americani possono essere lette come espressione della differenza all’interno della ripetizione, di un’individualità che si mostra o si trasforma a partire da un nucleo ideativo e formale iniziale, le strutture di Araeen si danno come formazioni compatte, con una loro logica interna priva di evoluzioni. Se il minimalismo americano rappresenta un’unità (l’individuo?) che evolve o che si trasforma all’interno di una permutazione, quello di Araeen corrisponde alla parità degli elementi all’interno di un gruppo, a una totalità come insieme di relazioni tutte equipollenti e non gerarchiche, che solo il dinamismo di uno sguardo esterno può attivare, sollecitandone le potenzialità cinetiche.

Per Araeen questi caratteri di simmetria ed equivalenza interna sono l’espressione di un’idea di uguaglianza che si manifesta all’interno di un gruppo. Come ha notato Michael Newman, “Se le “Strutture” di Araeen sono egalitarie e prive di gerarchie non è unicamente per una questione di rappresentazione o di allegoria. Si fonda piuttosto sul fatto che principi strutturali o leggi siano adottabili universalmente. Tutto e tutti siamo soggetti alla gravità”[ix]. Insomma, se il modernismo occidentale ha usato l’idea dell’universalità dei suoi valori a scopo egemonico, Araeen sembra piuttosto interessato a quella che Newman definisce una “universalità critica”, dove sono unicamente le leggi della matematica a essere unanimemente riconosciute e condivise.

Così le successive grandi strutture di tubi innocenti che vengono istallate in spazi aperti (per esempio Garden of Love, 1990) sono l’evoluzione in scala più ampia (unica concessione di Araeen alla monumentalità) di quell’interesse compositivo: una forma creata da un massiccio uso del lavoro normalmente indirizzato a una funzione pratica che qui è dissolta. Forse un monumento al lavoro manuale e operaio?

Come dimostra diffusamente la recente mostra al MAMCO di Ginevra[x], la vicenda di Araeen non si ferma certo a queste prime anche se cruciali manifestazioni. Mentre la maggioranza dei minimalisti americani – con la parziale eccezione di Robert Morris che già con la teorizzazione dell’Anti-Form rivedeva alcuni assunti del minimalismo – ha continuato a lavorare nell’alveo delle intuizioni iniziali, Araeen ha sottoposto il suo lavoro a una revisione radicale e profonda nel corso degli anni.

Un primo spostamento avviene alla fine degli anni Sessanta quando, in un ulteriore allontanamento dal controllo della forma e dall’autorialità, Araeen trasforma alcuni elementi scultorei minimali in materiali di azioni performative e partecipative. Così le azioni con grandi dischi colorati lanciati in acqua e lasciati andare alla deriva (Chakras, 1969-70 e altri) e il gruppo di cento forme cubiche che possono essere arrangiate in diverse conformazioni dal pubblico (Zero to Infinity, concepito nel 1968, realizzato a partire dal 2004), sono espressioni di quel dinamismo che era già emerso nei primissimi lavori e che, in questi esempi, fa dell’uomo e della natura indispensabili agenti di trasformazione di forme che muovono da uno stato determinato all’indeterminazione, dall’ordine al caos[xi].

D’altro canto, se il successo istituzionale e di mercato ha spinto il minimalismo americano verso la monumentalità (Richard Serra, per prendere il caso più eclatante)[xii], è proprio dal rifiuto del sistema commerciale londinese di considerare il lavoro di Araeen principalmente per motivi razziali[xiii], che matura nell’artista l’attivismo politico che modificherà la sua pratica e lo spingerà ad adottare un’ampia scelta di forme linguistiche: l’uso del tazebao in For Oluwale (1971-73), della performance in Paki Bastard (Portrait of the Artist as a Black Person) (1977) e dell’autoritratto in How Could One Paint a Self-Portrait (1978). Il lavoro di Araeen fa proprie, in modi radicalmente più profondi dei minimalisti americani, le nuove istanze dell’arte che matura dalla seconda metà degli anni Sessanta anche in contrapposizione polemica proprio con l’idealismo minimalista.

Oltre alle opere di carattere partecipativo, è il lavoro dai primi anni Settanta che ingloba più direttamente quel mondo di tensioni razziali, politiche, identitarie che il minimalismo aveva rimosso e di cui l’artista faceva esperienza diretta nella realtà londinese di quegli anni. Mentre le opere di questo decennio producono uno strappo con la pratica minimalista precedente, quelle degli anni Ottanta (soprattutto la serie dei lavori “a croce”) e degli anni Novanta (per esempio Tigerjee, 1992-97 e Once Upon a Time, 1994) vedono un ritorno all’uso di griglie-strutture ma rielaborate e ibridate in nuove forme o addirittura – come già in alcune opere degli anni Ottanta – usate come autocitazione. Nella serie dei lavori “a croce” la geometria della griglia di nove elementi serve a costruire cortocircuiti di immagini con fini altamente polemici rispetto alle questioni del modello estetico occidentale (Fair and Lovely, 1985) e all’etnicità (la serie Green Painting, 1985-94); mentre le stesse strutture diventano parte di tableaux come Look Mamma…Macho! (1983-86) e Sonay Ke Chirya, (Golden Bird) (1986) che ironizzano sui cliché sessuali applicati allo “straniero”.

Se il linguaggio minimalista è diventato anche fonte di parodia in alcune opere che ricostruiscono le forme iconiche di Richard Long con bottiglie vuote (Arctic Circle, 1982-88) o scarpe da donna (A Long Walk in The Wilderness, 1991), come a ironizzare sul soggettivismo degli itinerari dell’artista inglese in preparazione delle sue istallazioni, nelle opere degli ultimi anni il linguaggio minimalista si è piegato anche a funzioni pratiche, tra la sala di lettura e il ristorante (si veda il progetto Shamiyaana-Food for Thought per Documenta 14 ad Atene), rendendo più evidenti quelle caratteristiche relazionali e partecipative che erano state anticipate dal lavoro della fine degli anni Sessanta.

Anche solamente limitandosi alle trasformazioni e agli adattamenti cui viene piegato il minimalismo di Araeen attraverso gli anni, emerge l’eccezionalità della figura di quest’artista nella continua ridefinizione dei parametri di un linguaggio che l’Occidente credeva essere di sua esclusiva pertinenza.