Canzoni, racconti e miti sono oggetti condivisi, ma nelle comunità esistono anche elementi riservati, legami esclusivi. Il segreto è anch’esso un elemento fondante dell’amicizia. Di notte, tale segreto diventa più visibile, poiché se ne intuiscono i contorni. Durante la notte di luna nuova dell’ultima settimana di aprile, le lucciole eseguivano ai limiti del giardino danze luminose che sembravano appartenere a questo luogo d’ombra. I tratti, i segni e le traiettorie che la loro luce produce sono un alfabeto, una raccolta di messaggi in codice e giochi di logica da decifrare.

Kastellorizo, 2017

Le opere di Renato Leotta (Torino, 1982) sembrano nascere da una lunga gestazione, fatta dell’osservazione lenta, prolungata di un luogo, di un paesaggio, che viene quasi scomposto nei suoi particolari per essere poi condensato in un’immagine e, potremmo dire, “registrato”.

Nel contatto diretto con la natura, Leotta ricerca una misura, una definizione della soggettività, all’interno di quella tradizione gnoseologica culminata e reinventata nel Romanticismo ma che nel Novecento (soprattutto letterario) italiano ha avuto sviluppi straordinari.

Il suo lavoro suggerisce un sensuale abbandono, specialmente negli ultimi anni, al mare, al sole, alle onde che s’infrangono sul bagnasciuga, ai disegni effimeri creati sulla sabbia dai venti o dagli uomini. Viene in mente un poeta come Sandro Penna – seppure Leotta sia forse privo di quel male primigenio da cui la poesia di Penna nasceva – e quel suo sentimento panico, come di uno che entra nella natura e ci sta dentro quasi ubriaco: “Il mare è tutto azzurro. / Il mare è tutto calmo. / Nel cuore quasi un urlo / di gioia. E tutto è calmo”.[i] E ci pare che Leotta ricerchi una semplificazione di linguaggio che anch’essa ci ricorda la semplicità straordinaria – solo in apparenza facile da raggiungere – delle quartine di Penna.

Ci rivolgiamo alla letteratura per provare a comprendere alcune ragioni dell’arte di Leotta, perché alla letteratura spesso questo artista si riferisce nei titoli dei suoi lavori e nei testi molto precisi con cui accompagna le sue mostre. C’è un altro scrittore italiano – troppo trascurato – a cui l’opera di Leotta fa pensare, almeno come aspirazione, come desiderio; ed è Giovanni Comisso, l’indimenticabile autore del Porto dell’amore (1924), narratore felice e sensuale del mare e del paesaggio.

Un muro di un giardino abbandonato nei pressi di Portela da Pereiro è trasferito e ricostruito come una scultura di pietra all’interno dello spazio di una galleria. Ogni pietra del muro deve accordarsi con quella al proprio fianco, con quella che sta sopra e con quella che sta sotto, affinché la struttura sia solida e duratura. La mano, in un rito mnemonico, compone questo puzzle costruendo una struttura al contempo organica e solida. Un riparo, un limite, un oggetto religioso, una scultura.

Lisboa, 2017

Mi sembra che questi autori della tradizione italiana del Novecento possano in qualche modo bilanciare, per esempio, la citazione diretta del Calvino di Palomar (protagonista del romanzo autonomo di cui Leotta si appropria esplicitamente nel titolo di una mostra a Prato del 2012[ii]); o del Calvino ri-scrittore delle infinite storie dell’Orlando furioso – il poema cavalleresco a cui Dario Giovanni Alì fa riferimento nel testo che accompagnava nel 2015 “Museo (Cavalli e Cavalle, Cavalli Cavalli)”[iii], una mostra a Torino nella quale Leotta si confronta con la figura classica del cavallo nella storia della scultura e della museologia, in una complessa riflessione su arte, tradizione, cultura, natura – non senza qualche increspatura ironica.

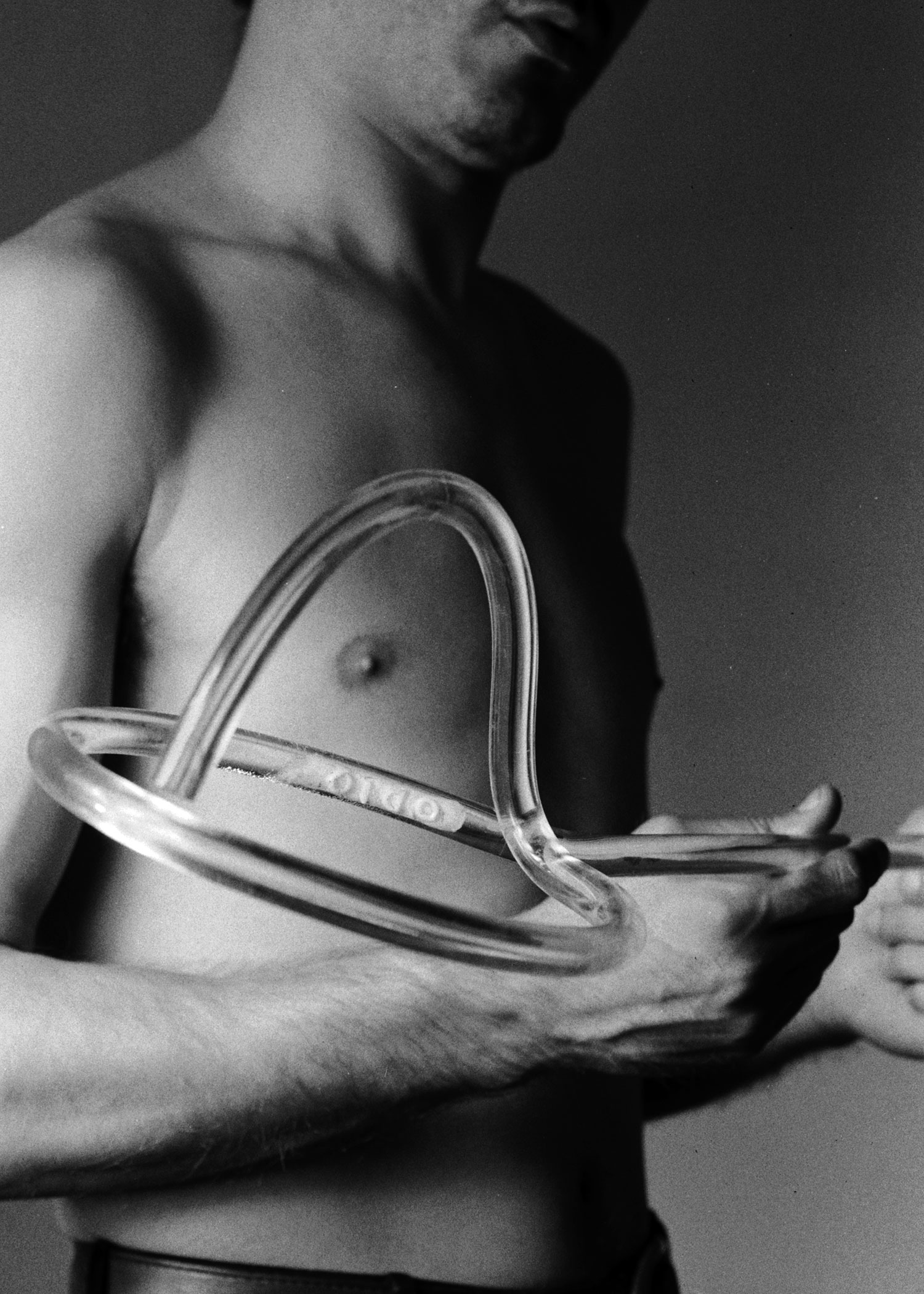

Le storie cavalleresche ritornano di lì a poco nel titolo di un’altra mostra, la sua prima a Lisbona, nel 2016, intitolata appunto “Aventura” – parola spagnola e portoghese che conduce direttamente alle peripezie donchisciottesche.[iv] Del resto, Leotta fa un uso sofisticato dei titoli, che sembrano funzionare come grimaldelli, come formule magiche – apriti sesamo – che creano d’incanto lo spazio giusto per i lavori. Ma se ai titoli è affidata una dimensione narrativa (la sequenza “Piccola Patria”, “Aventura”, “Amicizia” tra il 2016 e il 2017, tra Napoli e Lisbona, è un trittico che apre facilmente a un racconto), i lavori si costruiscono piuttosto attraverso un processo di sintesi e di sedimentazione, isolano un’immagine singola, precisa e scommettono su un osservatore privo di distrazioni. Mentre riflettevo su questa presentazione, Leotta mi scrive: “In ‘Amicizia’ volevo pensare allo spazio del giardino in contrapposizione a quello dell’avventura e della poesia. Troverai un muro a secco, una scultura realizzata dalla somma delle singole pietre in equilibrio. Alcuni luminogrammi realizzati nelle notti di luna nuova, esclusivamente attraverso la luce emanata dalle lucciole. E un calco in bronzo del disegno sulla sabbia creato dal movimento della marea. Sono registrazioni reali”.

Se il nodo natura-cultura è la lente che di volta in volta l’artista applica a situazioni, ricerche e committenze diverse, vale la pena soffermarsi sul termine, “registrazione”, che Leotta considera particolarmente rilevante per le sue opere più recenti. Vi è sicuramente il tentativo di corroborare di “realtà” il suo lavoro; di suggerire che le immagini sono sempre la sintesi momentanea di un vissuto; che una lunga, tenace, osservazione consente di catturare, registrare, accadimenti reali. Se si confronta questo aspetto con quel desiderio “cavalleresco”, a metà tra la perdita di senno di Orlando e le visioni di Don Chisciotte di catturare l’effimero, cui si accennava in precedenza, potremmo affermare che proprio per evitare le trappole della fantasia e dell’invenzione romanzesca, Leotta si affida alla registrazione di frammenti di realtà. Un procedimento, un metodo, che a volte richiede persino piccole sperimentazioni tecniche: un’onda di bronzo, il calco della forma del sole sulla spiaggia, o le onde del mare che s’infrangono sugli scogli, fino all’immagine della superficie del mare che la luna piena imprime su fogli di carta fotografica immersi a diverse profondità, o i luminogrammi che, nelle notti senza luna, registrano il volo delle lucciole. La registrazione comporta il deposito di un’esperienza, di un fatto, di qualcosa accaduto veramente – non come se si aspettasse il momento giusto, ma come se si cercasse di volta in volta il tempo giusto per afferrare (registrare) qualcosa e sottrarla dalla sfera dell’effimero. Ribadire l’aderenza alla realtà del paesaggio, ribadire il primato del reale per la costruzione della poesia non equivale forse a tratteggiare la necessità di una via d’uscita dal postmoderno? O si tratta solo di una necessità di chi scrive?

Spiaggia Romana, 2015

“Amicizia” è il titolo dell’ultima mostra personale di Leotta.[v] In italiano, nonostante la mostra abbia avuto luogo in Portogallo. E si apre con un muretto a secco, tipico della tradizione mediterranea, che ammicca qui a uno spazio chiuso: hortus conclusus della tradizione, che fa da controcanto o da passaggio ulteriore, alle mostre nate sulla spiaggia. Le referenze sarebbero molteplici, e l’universo metaforico del giardino protetto e del muro che separa e al tempo stesso protegge è una selva da cui può essere difficile districarsi. D’altra parte, non si aprono con l’immagine di un giardino (“orto” lo chiama il poeta) gli Ossi di seppia di Montale?[vi] È certo però che Leotta prosegue la sua campionatura del Mediterraneo – prevalentemente tra la Sicilia, la Campania e la Sardegna – che è il vero protagonista del suo lavoro di questi anni: il mare, le spiagge, le scogliere, il vento, e il paesaggio agricolo circostante dove appunto, i muretti a secco sono un elemento imprescindibile e comune a vaste aree.

Ma aggiungerei un’ultima suggestione. Tutti questi lavori, che sembrano procedere in serie, come tracce di un discorso unitario, sono quasi i resti scelti con estrema cura, di un personaggio che Leotta sta costruendo lentamente, piuttosto che i segni sparsi della sua personale biografia. Che l’artista, coscientemente o meno, stia tratteggiando un personaggio che agisce come in una finzione? Ovvero che il protagonista della storia fosse un personaggio e non l’artista stesso? Si tratta di un azzardo, ma vi sarebbero molte prove a carico di questa ipotesi che la renderebbero quanto meno verosimile; e darebbero conto anche di alcuni tentativi di lavoro, di alcune dichiarazioni, riguardo a un’auspicabile nuova soggettività contemporanea privata degli affanni noiosi di quell’io narcisista, identitario, contro il quale, per esempio Carlo Emilio Gadda ne La cognizione del dolore (1963) si scagliava con violenza e humour esilarante. Questa ipotesi renderebbe conto anche dell’aspirazione di Leotta di farsi carico di una più ampia situazione generazionale visibile per esempio nel suo lavoro organizzativo-curatoriale.

Resta aperta una questione: che fine ha fatto la storia nel lavoro di Leotta? Forse sarà l’occasione per un altro esercizio di lettura: la storia riflessa dallo specchietto retrovisore.