Klaus Biesenbach: Cominciamo dalla performance Measuring the Universe (2007). L’opera esiste fin dal primo momento, oppure nasce dopo una settimana o due, quando è più visibile, quando compaiono più tracce sul muro?

Roman Ondák: Questa performance trasforma in un evento pubblico l’abitudine domestica di registrare l’altezza dei bambini. Comincia con la prima misurazione e finisce quando l’ultimo visitatore viene misurato. È come un orologio che indica ore e minuti: ogni momento ha lo stesso grado di importanza e l’opera mantiene il medesimo stato sia con un singolo segno sul muro sia con migliaia.

KB: Il MoMA ha ospitato l’opera per dodici settimane. Quando c’è bel tempo il museo accoglie circa cinquemila visitatori, mentre durante le giornate piovose ce ne sono più di ventimila. Se pensiamo che quasi la metà della gente viene misurata, credo che questo lavoro diventi quasi narrativo, c’è l’attesa di un climax. Qual è stata la durata massima dell’allestimento di Measuring the Universe?

RO: Mi interessa osservare ciò che una determinata quantità di visitatori può generare. Il periodo d’esposizione più lungo è stato il primo, alla Pinakothek der Moderne a Monaco. È durato tre mesi, esattamente come al MoMA, ma la sala era quattro volte più grande. Presumo vi sia stato un gran numero di visitatori a Monaco, ma niente di comparabile a ciò che accade qui a New York, dove l’affluenza di visitatori al museo può creare sul muro a una precisa altezza una striscia totalmente nera. Sono piuttosto curioso di vedere il risultato finale, visto che ogni nuova presentazione della performance dà origine a un risultato imprevedibile che dipende da determinate condizioni architettoniche e culturali.

KB: Il tuo lavoro assomiglia un po’ al gesto del contare.

RO: È quasi come se me ne stessi seduto per un giorno intero a un caffè all’angolo di una strada affollata a guardare la gente che passa e provassi a identificare e ricordare tutti. Trasferendo tutto ciò sul piano della performance, cerco di visualizzare quello che questa massa di gente rappresenta. La sala espositiva, dove le misurazioni avvengono ogni giorno, funziona un po’ come un contenitore del “qui e ora”. Mostra l’esistenza di un potenziale invisibile che trasforma la presenza delle persone in un oggetto fisico.

KB: In principio Measuring the Universe era una galleria vuota; è dunque molto simile a More Silent Than Ever (2006), in cui vi era un dispositivo nascosto che origliava nella stanza, indicato solamente da un’etichetta sul muro. Non so se vi fosse veramente o no, non mi importa, ma la gente lo cercava. Penso che più che una misurazione si trattasse di una “osservazione attiva” della stanza. Qual era la tua idea di partecipazione in quel lavoro?

RO: In More Silent Than Ever il concetto di partecipazione aveva a che fare con un’aspettativa; che la gente tentasse o meno di credere che ci fosse un dispositivo che origliava nascosto da qualche parte, la partecipazione avveniva già soltanto con il pensiero.

KB: La mia collega Roxana Marcoci — che ha dovuto lasciare la Romania quando aveva 17 anni, affrontando molti interrogatori da parte dei servizi segreti — ha subito pensato che quel lavoro fosse stato realizzato da un artista nato nell’ex blocco sovietico, per il riferimento al sospetto del microfono nascosto. Sei stato piuttosto cauto nel riconoscere la tua ispirazione; è qualcosa che vuoi tener lontano dal tuo lavoro?

RO: Eventi simili accaduti in passato nel mio paese sono stati motivo di ispirazione. Non sono mai stato interrogato, ero troppo giovane, ma l’influenza è quella, perché vivo tuttora in un paese che si trova in continua transizione, dal regime comunista al cosiddetto sistema democratico. Siamo ancora qui ad assistere quotidianamente a un sacco di situazioni incerte. Non posso ignorare questi riferimenti, sebbene cerchi di sfuggire alle loro costrizioni, perciò li filtro. Qualche mese fa ho partecipato alla mostra intitolata “Vides (Voids): A Retrospective” al Centre Pompidou. C’erano dieci stanze completamente vuote e More Silent Than Ever si trovava in una di queste. La prima era di Yves Klein mentre io esponevo nell’ultima; dieci stanze vuote che avevano origini completamente diverse, ma che confrontate visivamente l’una con l’altra si assomigliavano. Era il loro background a differenziarle. È stata un’esperienza significativa per comprendere meglio se questo progetto rappresenta soltanto una stanza vuota, come sembra, o se invece comunica qualcosa di più anche sul mio background.

KB: Marina Abramovic, che ha trascorso i primi trent’anni della sua vita nella ex Yugoslavia, ha intravisto nella tua opera un richiamo alle code di persone che aspettavano nei paesi ex comunisti, per via della frequente presenza di gente in fila che sta di fronte fondamentalmente a niente — dentro o fuori dal museo. All’inizio non ho associato il tuo lavoro con il sistema esteuropeo ma piuttosto con questa attesa libidinosa di qualcosa di molto raro. Al MoMA abbiamo spesso lunghe code di persone e cerchiamo sempre di evitarle, perciò quello che hai realizzato è una sorta di “incubo”. Detesto quando a Venezia in occasione della Biennale ci sono opere che possono essere viste solo da tre persone alla volta. E lungo i Giardini c’è sempre una coda, che sia per il Padiglione della Germania o per quello Britannico. Che mi dici del tuo padiglione ai Giardini?

RO: Good Feelings in Good Times (2003), l’opera con la fila di gente, reca in sé l’ambiguità di come può essere percepita. Ci sono riferimenti ai miei ricordi d’infanzia e allo stesso tempo presenta una totale flessibilità per adattarsi a ogni nuovo contesto in cui viene mostrata. Per Loop (2009), il punto di partenza è stato il padiglione stesso, la nomina che ho ricevuto. Avevo già in precedenza l’idea di un lavoro in cui “il reale e il rappresentato potessero confluire in uno”, ma ho cercato di trovare il momento e il posto giusto per attuarla. Questa nomina in un primo momento non mi ha reso molto felice, perché ero consapevole della fatica che si prova quando si rappresenta qualcosa o qualcuno da cui si cerca sempre di scappare. Ma Loop sembrava essere il progetto ideale per mantenere una certa indipendenza, e non intendo un’indipendenza per il mio solo interesse, quanto piuttosto nei confronti della forma d’arte che ho cercato di sviluppare. C’era in gioco anche la tensione insita nel padiglione stesso, che è il retaggio dell’ex Cecoslovacchia, divisa nel 1993 in Repubblica Ceca e Slovacchia, e che ha ereditato di conseguenza molte complicazioni. Sono stato il primo artista slovacco ad avere l’opportunità di farvi una mostra personale, perciò è stata una buona sfida avere a disposizione il padiglione nella sua interezza, giocando con la sua bellezza formale così come con il suo forte contesto istituzionale.

KB: Ti descrivo cosa mi è successo: stavo in piedi davanti al Padiglione ceco della Biennale di Venezia; la porta era stata rimossa. Dopo aver fatto qualche passo ed essermi in qualche modo distratto, improvvisamente mi sono ritrovato fuori dal padiglione… mi è accaduto qualcosa di strano, come se fossi andato da un padiglione all’altro senza passare per quello in mezzo. Così mi sono voltato e mi sono reso conto che la porta d’ingresso e quella sul retro erano state eliminate, il sentiero di ghiaia correva lungo l’intero padiglione e c’era esattamente la stessa struttura, gli stessi alberi, la stessa vegetazione che si trovavano all’esterno, nei Giardini, ma sistemati all’interno del padiglione. Per cui non vi era alcuna differenza… Questa è stata la mia esperienza. Pensi che corrisponda in qualche modo alle tue intenzioni?

RO: Mi aspettavo questo tipo di esperienza dai visitatori. Qualcosa che crea una reazione a scoppio ritardato e che, vista di nuovo, rimane impressa nella memoria. Qualcosa che va persino oltre la fisicità dell’oggetto e che i visitatori costruiscono nella loro immaginazione. Quando stavo lavorando al progetto, speravo nelle reazioni come la tua nel visitare il padiglione.

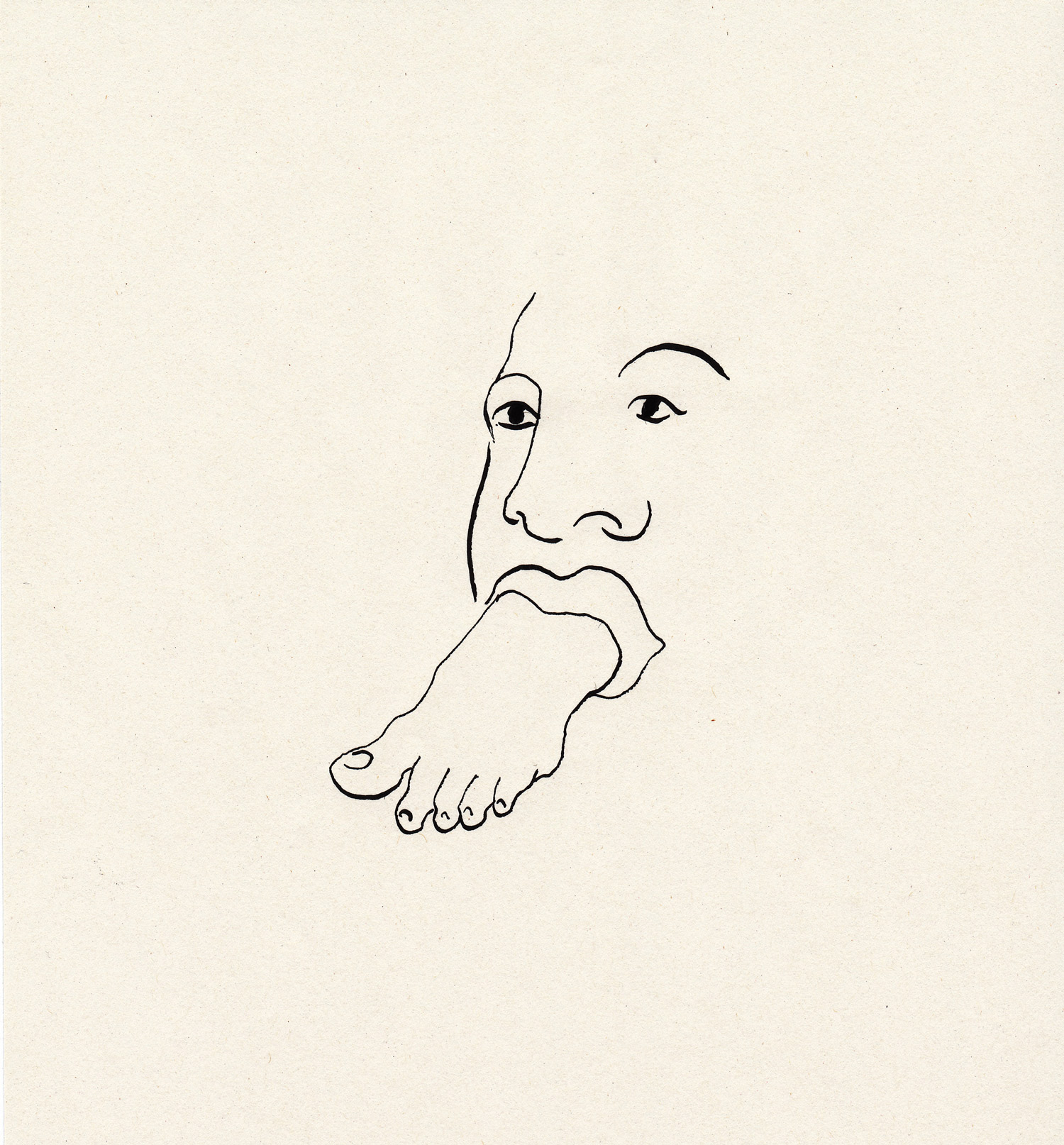

KB: In un tuo lavoro una madre porta il proprio bambino di un anno nella galleria, insegnandogli a camminare, aiutandolo a fare il primo passo e a non cadere. Quest’opera, in cui trasferisci un momento molto intimo all’interno della galleria, ha lo stesso grado di invisibilità del padiglione?

RO: Teaching to Walk (2002) è probabilmente ancora più invisibile di ogni altro progetto realizzato finora. Con Loop ha molto in comune. Quando lo presentai nel 2002 per la prima volta, il mio interesse allora era quello di esplorare le possibilità del concetto di visitatore di un museo o di una galleria. Ero interessato ai diversi ruoli che possono essere attribuiti ai perfomer che simulano i veri visitatori nelle gallerie. La madre con il bimbo di un anno era uno di questi. Mi chiedevo quale sarebbe stata la percezione della gente che visitava la mostra nei confronti di un tale tipo di situazione, se l’avrebbero notata o meno.

KB: Dunque la gente l’ha notata.

RO: Sì, la maggior parte sì. Volevo creare un piccolo spostamento “dall’esterno”, portando la madre e il bambino in galleria, lasciandoli là quanto volevano, mentre lei cercava di insegnare al suo bimbo a camminare. A volte si trattava di venti minuti, altre volte di un’ora. Il comportamento di un bambino a quell’età è davvero imprevedibile, perciò il destino della performance era in parte anche nelle sue mani, non solo in quelle della madre.