Veronica Valentini: I tuoi film mi ricordano certi aspetti del cinema di Werner Herzog: ai limiti della natura fisica e ai limiti del genere artistico. Riconosci queste caratteristiche come elementi ricorrenti nel tuo lavoro?

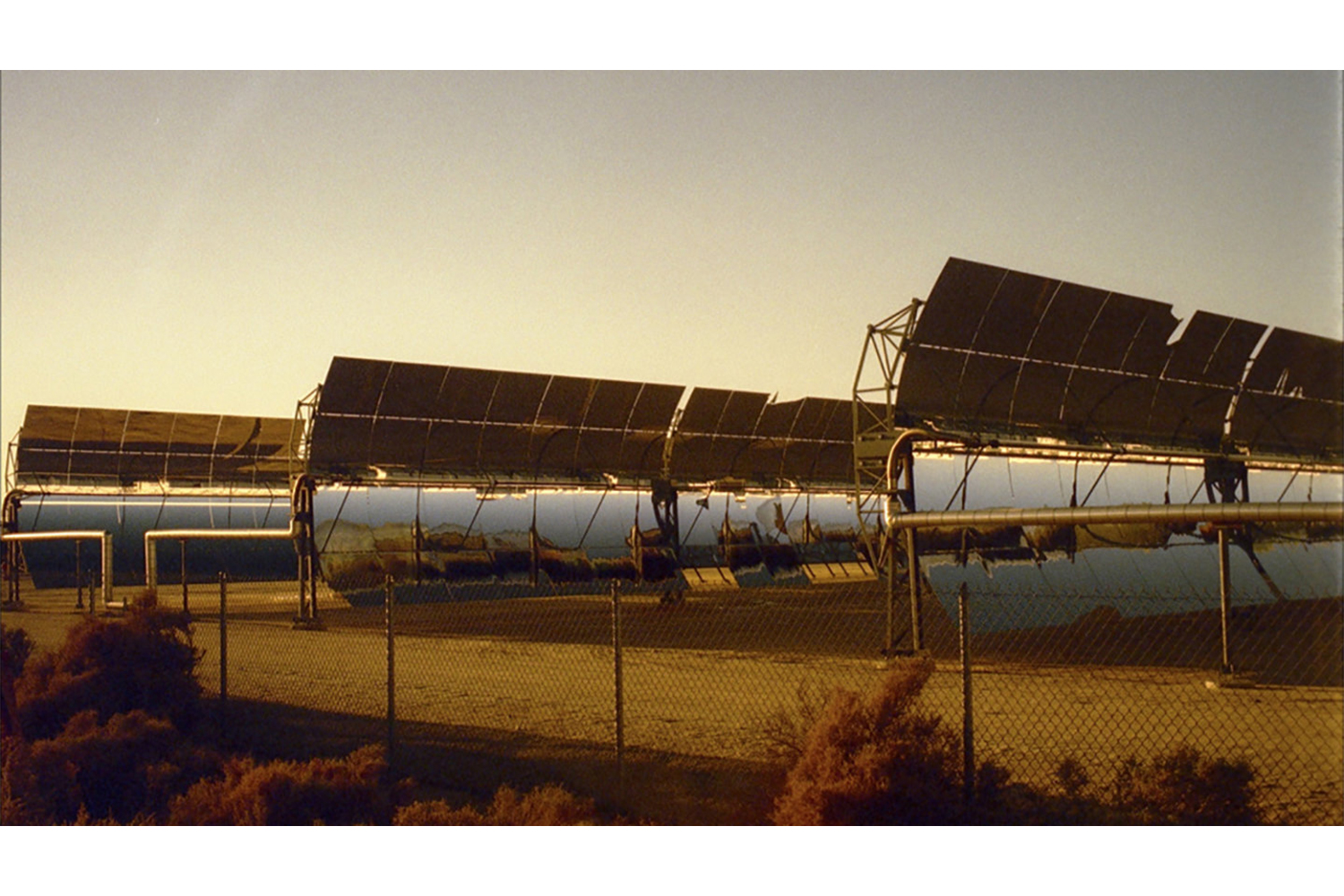

Rosa Barba: Sì, ci sono delle somiglianze con l’opera di Werner Herzog nel modo in cui esplora e mette in scena i paesaggi con la telecamera, così come la scelta di lavorare con protagonisti reali, gli elementi del documentario, o l’utilizzo che faccio dei paesaggi come una sorta di documento in cui ha luogo la storia. Per esempio, nei film che ho girato nel deserto californiano del Mojave i paesaggi erano basi militari americane. Sono interessata a luoghi che hanno un passato per poi adottarli come scenario a cui aggiungere il mio racconto. Gli strati narrativi possono assumere varie forme. In They Shine (2007) c’è un sottofondo musicale oltre al piano visivo che mostra la scultura di pannelli solari nel deserto. La base musicale è composta da interviste realizzate con persone vissute nel deserto mentre immaginano la potenziale architettura futura. Queste ricerche sono state il punto di partenza per scrivere una storia stratificata sia nella colonna sonora sia nell’immagine. Ho un debole per i margini, gli interstizi, gli intervalli e per elementi architettonici del passato. Nel film installazione Spaltenfelder (Split Fields) (2003), per esempio, l’architettura dimessa di una probabile catastrofe — l’eruzione del Vesuvio — è rappresentata sotto forma di un’archeologica apocalisse sospesa: una villa abbandonata con elicottero e un igloo di cemento nel bosco. Una delle principali caratteristiche in Parachutable (2004) è un edificio circolare simile a un hangar: un’architettura utopica di Alfred Hardy, che la disegnò con l’intento di farla diventare invisibile in determinate condizioni di luce. Ho ricostruito la base dell’edificio e l’ho trasferito in un’area urbana, accompagnato da voci che discutono sulla possibilità di scomparire. All’interno dello spazio espositivo il film è proiettato su una costruzione che ricorda la sezione di una tubatura, il che sottolinea il carattere a volte mitologico di certe frange dell’urbanistica moderna.

VV: Sempre Herzog afferma che limitandosi a riprodurre i fatti reali, come nei documentari tradizionali, si mostra una verità banale e superficiale, mentre quello che a lui interessa è una verità più profonda, che definisce “verità estatica”, e che si può raggiungere “solo attraverso l’invenzione, l’immaginazione e la stilizzazione”. Esiste una “verità estatica” nel tuo lavoro?

RB: Sì, credo che il linguaggio porti al messaggio. Il linguaggio visivo e l’immaginazione della realtà mi permettono di intraprendere un nuovo percorso e osservare e commentare la storia dal suo interno. È un punto di vista nel quale si è invitati a entrare e sperimentare. Il mio lavoro è permeato di ricerche sociali e culturali, la rappresentazione dei soggetti è una specie di costruzione di monumenti particolari. Io lavoro confrontando diversi elementi, ognuno dei quali utilizza i propri mezzi con il linguaggio del film. In questo modo vivono delle proprie caratteristiche — fittizie o reali — orchestrate all’interno di un unico lavoro.

VV: In alcuni casi citerei il termine “eterotopia” per dare una definizione della tua opera. Sei d’accordo?

RB: I miei film sono ambientati in location che possono essere considerate come metafore di utopie compiute. I posti e le storie hanno gli stessi principi: è come ascoltare una voce proveniente da una minoranza della società. Io non osservo in modo documentaristico, ma intervengo criticamente. Cerco di inventare l’utopia re-interpretando la realtà nel modo in cui il pensiero politico diventa evidente e necessario. Ma tutto questo è ancorato alla finzione.

VV: Puoi parlarmi della produzione di Printed Cinema?

RB: La pubblicazione del progetto Printed Cinema (2004-08) — 10 pubblicazioni periodiche disponibili ora in un unico box — continua parallelamente al mio lavoro audiovisivo come una personale riflessione sull’essenza cinematografica. Vuoti, ellissi, dialettiche tra immagini sono determinanti in questo senso. In Printed Cinema ho provato a tradurre i miei film su un supporto cartaceo. Questo lo si vede nel montaggio principale, così come nelle opposizioni tra film e stampa, tra testo e immagine. Ogni pubblicazione si riferisce a un progetto in corso ma funziona anche indipendentemente. Volevo una rivista che avesse una propria vita attraverso la sua distribuzione. Ogni numero è posizionato all’ingresso di una mostra ed è disponibile gratuitamente fino all’esaurimento delle copie. Ho considerato la distribuzione come un modo di generare “proiezioni” nei posti in cui avevo esposto il mio lavoro.

VV: In They Shine è evidente tanto la meccanica dell’apparecchio, quanto la proiezione. Tutto sembra avere lo stesso valore.

RB: Dipende dai lavori. In generale io preferisco non oscurare la fonte della proiezione. Alcuni lavori sono significativi come “sculture”, per esempio Western Round Table (2007). La presenza del proiettore spesso accompagna la presenza del narratore ed enfatizza l’argomento se è un lavoro d’archivio o d’invenzione. Western Round Table nasce dalla mia interpretazione di un incontro di Modern Art avvenuto nel 1949 nel deserto del Mojave. Un gruppo di intellettuali provenienti da diversi ambiti — arte, cinema, letteratura, critica, musica, scienza, filosofia, architettura —, tra cui Marcel Duchamp, Frank Lloyd Wright e Gregory Bateson, discute contemporaneamente la pratica artistica, la sua eredità e il futuro modernista. Il luogo esatto della loro discussione è sconosciuto. La mia intenzione era quella di costruire un’opera enigmatica di questo incontro come una sorta di materiale di ricerca astratto dalla dimensione temporale. I due proiettori sono disposti l’uno di fronte all’altro su una piccola base, l’audio è sincronizzato, la luce dei due proiettori attraversa la silhouette dello spazio opposto contro le pareti della galleria. Le ombre sembrano individui. C’è una specie di complotto in questo lavoro tale da far apparire il proiettore come un testimone imparziale. They Shine esplora i miti urbani e le idee personali. Dall’esterno del recinto si vede una coreografia di migliaia di pannelli solari in movimento, mentre ruotano lentamente riflettendo il paesaggio circostante. L’installazione con il proiettore 35mm contrasta il soggetto fantascientifico del video.

VV: Quindi la dimensione temporale ha una particolare rilevanza nel tuo lavoro.

RB: Il tempo è l’ingrediente più importante nei miei “spettacoli”. Il tempo determina l’andamento del film, l’ordine degli elementi, scandisce lo svolgimento dei movimenti.

VV: Panzano (2000) vede protagonisti una comunità di malati mentali, mentre Vertiginous Mapping (2008) è il primo web project. Puoi descrivere i punti in comune di questi due progetti diversi, seppure accomunati da un’ostinata esplorazione dell’ignoto?

RB: I lavori non sono molto differenti nell’approccio, ma solo nel contesto. L’invito da parte della Dia Art Foundation a realizzare un progetto per il web mi ha dato l’opportunità di presentare il film Vertiginous Mapping in un nuovo sito. La storia si svolge, attraverso vari link, in un paesaggio fittizio chiamato Forgotten. In Vertiginous Mapping la falda di Alkuna — una reale minaccia fisica — serve come metafora di un potere aziendale fuori controllo, così come il movimento economico che cambia direzione da sinistra verso destra suggerisce un parallelismo ironico con le ideologie politiche che si spostano all’occorrenza. In Panzano i panorami interni sono trasmessi dai protagonisti. Questa comunità è separata dal suo ambiente d’origine e ricollocata in un nuovo scenario per riscoprire aspetti inesplorati della propria esistenza. I protagonisti non sono attori ma sono autentici e nel film emerge la loro reale esperienza di vita con la storia secondo la loro prospettiva e immaginazione.

VV: Sai dirmi qualcosa sull’opera in mostra alla Biennale Venezia?

RB: Si tratta di un film performance di 5 proiettori 16mm che formano un coro. L’installazione si ispira allo stile policorale veneziano del tardo Rinascimento e del primo Barocco, un tipo di musica chiamata “coro spezzato”, in cui cori opposti cantano consecutivamente e da cui prende il titolo l’opera (Coro Spezzato: The Future Lasts One Day). È un periodo in cui la concezione teocentrica del mondo viene lentamente sostituita da un’idea umanistica della realtà. I testi descrivono idee per il futuro e analizzano il presente con una moltitudine di voci. Le differenti idee del gruppo sono proiettate sui muri come frammenti di testo. Esse sono coordinate fra di loro e seguono un ordine coreografato. I vari film rallentano e accelerano in accordo con i testi proiettati secondo un ritmo idiosincratico. L’installazione cattura un particolare momento attraverso una coreografia silenziosa. La reale funzione del coro, cioè quella di cantare ad alta voce, diventa futile. Rispetto al rumore martellante dei proiettori il coro produce frammenti di parole. Lo spazio interno diviene un archivio vivo di idee con i suoi “muri parlanti”.