Il problema principale è come guardarlo questo 12 years a Slave. Che fin dal titolo esplicita uno stato, una qualità, un modo di essere e dell’essere: la traduzione letterale, in italiano, avrebbe suonato meglio come 12 anni da schiavo. Di che cosa, o di chi, si può essere schiavo, e chi è davvero schiavo? Se prendiamo il film alla lettera, e soprattutto alla lettera del libro che Solomon Northurp scrisse nel 1853 per raccontare la sua esperienza, allora ci troviamo di fronte a un racconto storicamente collocato: Louisiana, 1841, storia degli USA prima della Guerra di Secessione, epoca dello schiavismo. E allora l’Oscar di Steve McQueen, purtroppo, rimane soltanto una versione elegantissima e ingentilita di un Amistad d’artista. Magistralmente filmato, con alcune perle preziose disseminate qua e là, recitato con un pathos quasi urticante. Bello e poco interessante. E in realtà di questo si tratta, perché perfettamente integrato nel percorso filmico, e in un certo modo anche artistico, di McQueen. La trilogia somatica che si è aperta con la deiezione (la vera merda d’artista con cui il Bobby Sands di Hunger componeva affreschi sulle pareti della sua cella) e proseguiva con lo sperma (il frutto della sessualità compulsiva del Brandon di Shame), si conclude ora con il sangue, quello che Master Epps strappa, insieme ai brandelli di carne lacerata, dalla schiena della piccola Patsey. Un corpo che fa uscire da sé il proprio circolo vitale, i propri flussi, sempre attraverso un corpo vettore, quello di Michael Fassbender, che interpreta i tre ruoli, e che di McQueen è corpo-feticcio, corpo-attivo, corpo fuori dal sé dell’artista per mettere in scena una performance di Body Art. E allora lo schiavo è il nigger: puntualmente quello ottocentesco, per semplice metafora quello che subisce una condizione di slavery, esplicita o implicita, fisica o mentale, totale o parziale. E allora il Master è letteralmente colui il quale, dalla Louisiana a oggi, impone questo stato. Perfettamente coerente con la condizione (anch’essa, forse, un po’ costrittiva) di politic British artist di Steve McQueen, che realmente è stato nominato war British artist e che a partire da questa condizione, da questo stato, ha realizzato lavori come Unexploded (2007), e soprattutto come lo straordinario Queen and country (2007). Allo stato di politic artist, McQueen ha da sempre affiancato quello di artista compiutamente “cinematografico”: non tanto per le sue esperienze di cinema strutturato (che vince ai Festival e alla cerimonia degli Oscar e che viene distribuito nelle sale), ma soprattutto per il contatto fisico che ha sempre conservato con la storia e la pratica del cinema.

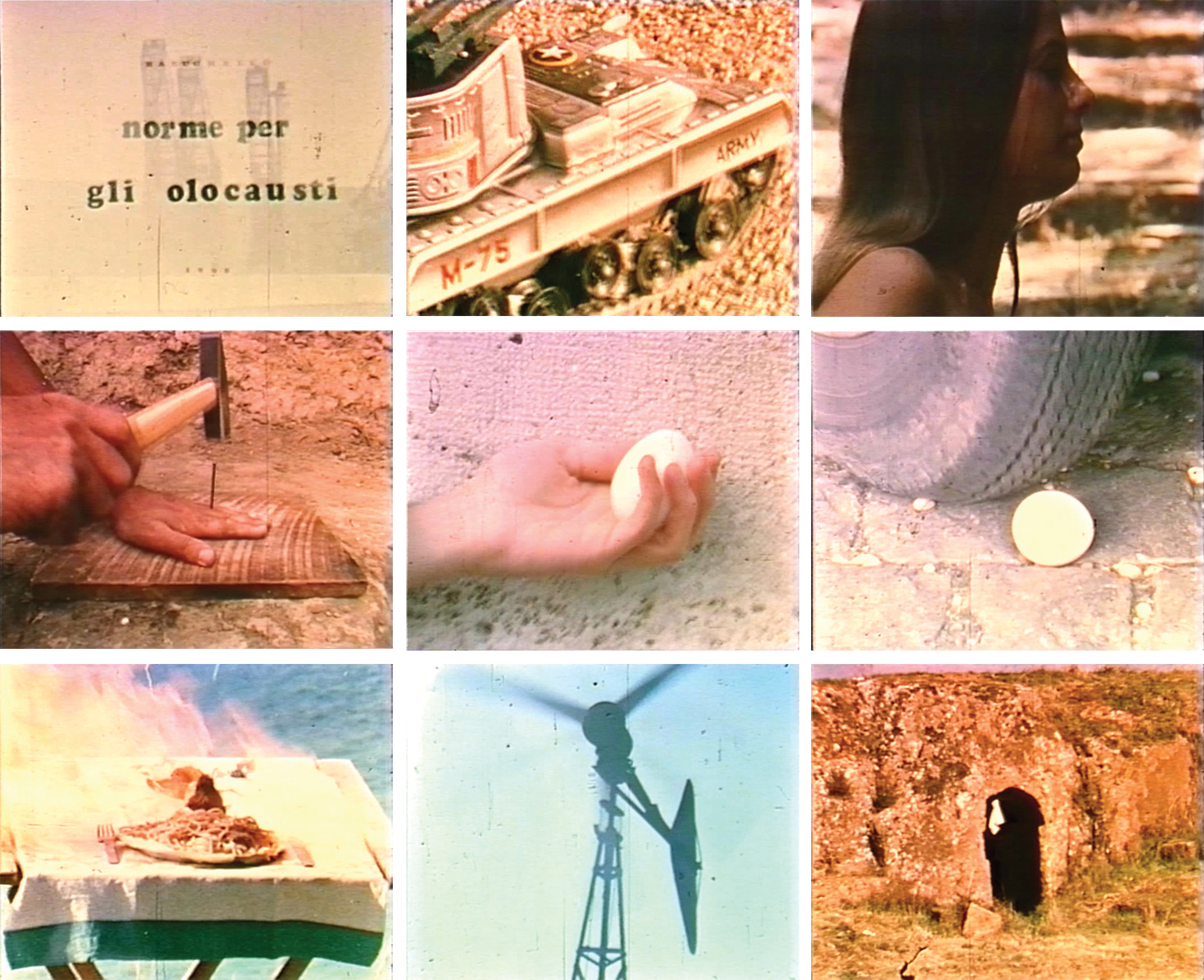

A partire dal cortometraggio Bear (1993), realizzato in 16 mm e in bianco e nero, in cui due uomini nudi e di colore si affrontano in un catalogo di possibili relazioni (erotiche, amicali, bellicose, grottesche…), che è anche un catalogo di virtuosismi di ripresa filmica e montaggio. È anche troppo semplice leggere in questo corpo a corpo fisico una premonizione del corpo a corpo filmico che McQueen e Fassbender avrebbero intrapreso molti anni dopo, dal regista di fronte a se stesso (in Bear) al regista di fronte a un altro da sé che è diventato un altro se stesso. Sono seguiti molti altri lavori cinematografici: da Five easy pieces (1995) a Deadpan (1993), da Running Thunder (2007) a End Credits (2012). Ma Bear rappresenta il termine a quo del rapporto tra McQueen e il cinema e insieme, ancora, l’origine di una delle più belle sequenze di 12 years a Slave: quella in cui il protagonista, il nigger protagonista, si ritrova per la prima volta slave, legato a una catena dopo il rapimento. Salomon entra ed esce dall’ombra, e lotta con la catena che lo trattiene, esattamente come se lottasse contro un suo alter ego, altrettanto nero ma libero. Entra ed esce dall’ombra e per la prima volta entra nel suo stato di ombra, di oscuro, e di darkness. In un’altra sublime sequenza, dopo un dialogo ravvicinato e notturno tra Salomon ed Epps, tra il bianco e il nero (antropologico) e tra il bianco e il nero (cromatico), tra il Master e lo slave stretti in un abbraccio (ancora un corpo a corpo, fintamente amichevole), Epps risparmia la vita di Salomon, e si allontana portando con sé la lanterna, e lasciando il nigger, lo slave, nella tenebra. Darkness in the darkness. Ha ancora una radice extra-filmica la terza, e più bella sequenza del film, in cui Salomon rimane sospeso al cappio appeso a un albero, immobile, tentando di non cedere e di non far scivolare le punte dei piedi, mentre tutto intorno, in campo lungo, gli altri slaves, gli altri niggers, si muovono indifferenti, senza poter (o voler) fare nulla. Quell’albero, quella scampata impiccagione che si consuma nell’attesa e nella sofferenza, nel tentativo di non cedere, sono ripresi da una camera fissa e frontale, che offre all’inquadratura una profondità inattesa, e una inattesa luminosità. Quell’albero potrebbe essere lo stesso di Lynching tree, il lightbox realizzato proprio nel 2013, che congela nella fissità dell’immagine fotografica quello utilizzato per impiccare gli schiavi nei pressi di New Orleans.

Intorno a queste tre perfette immagini in movimento però il film si muoverebbe in un’ansa didattica e didascalica, con il semplice obiettivo di mostrare un catalogo della condizione di slave del nigger e delle possibili reazioni dell’uomo bianco. Pazzo e psicopatico, segretamente affascinato e ossessionato dal corpo nero, il Master Epps di Fassbender, fanatico della proprietà e del terrore di perderla, francamente innamorato, invidioso e geloso di quell’altro da sé che non può comprendere e dominare fino in fondo. In fondo mediocre e ipocrita il Master Ford interpretato da Benedict Cumberbatch, il padrone forse buono che non riesce a opporsi nemmeno alla forza dei suoi sottoposti, e che non riesce a fare del bene. A legarli, strettamente, la lettura dei versi della Bibbia: il primo per sostanziare la repressione e la violenza, il secondo per evocare una possibile vita in armonia. Ai due opposti, oltre ai Master, la cinica freddezza del mercante, che non vede altro che carne ed esemplari, e l’illuminata visione del profeta della libertà, un Brad Pitt circonfuso di luce, liberatore e liberatorio (anche per il pubblico).

Forse allora a questo nome del Master (chiamare, nominare e quindi riconoscere il Master è il primo insegnamento impartito a Salomon dai suoi carcerieri) è possibile riconoscere un altro significato. Anche oltre l’ovvio riferimento alla dialettica hegeliana tra servo e padrone e a quella lacaniana, il pensiero va a Sade. Salomon si muove attraverso la Louisiana, attraverso le piantagioni e i boschi, attraverso i campi e i corsi d’acqua, ma soprattutto attraverso gli uomini che si trova di fronte, ancora come un vettore, una funzione catartica che del Master, dell’uomo bianco, e in sostanza dell’uomo, fa emergere la debolezza, la meschinità, l’inesauribile imperfezione. In fondo: l’ombra. La mediocrità di Fors e la follia psicopatica di Epps sono gli esempi più evidenti, e forse anche più letterali. E soprattutto di Epps la dipendenza, l’ossessione, la paura di perdere (Patsey, ma anche il controllo su Salomon), la malattia del controllo e quindi l’incapacità di gestirlo. Che prende le forme del Master del bondage, che lega, frusta, abusa, esercita l’atto della costrizione fisica e sessuale (che Epps sia impotente ce lo dicono senza tanti giri di parole sia McQueen che la moglie di Epps, che non manca di rimproverargli la sua assenza di virilità). In questo senso allora 12 years a Slave non è, come potrebbe apparire superficialmente, l’antitesi del Django di Tarantino, che della slavery è il racconto di ribaltamento, vendetta, capovolgimento cruento (anche sessualmente), ma soltanto un’altra possibile via, una differente declinazione. E ancora di più lo sarebbe del perturbante e sconvolgente romanzo di Laird Hunt, Kind One (Coffee House Press,2012), che narra di uno stato di schiavitù (siamo in un Kentucky del tutto prossimo nel tempo e nello spazio ai tempi e agli spazi evocati nei due film) che improvvisamente si ribalta, dopo l’uccisione del Master, non in una vendetta per annientamento (l’eliminazione pirotecnica di Django), e nemmeno in una liberazione, ma in una sostituzione. In una perpetuazione al contrario dello stesso stato di schiavitù, di cui subirà le conseguenze terribili la moglie del Master, Ginny, protagonista e voce narrante.

In questo senso, e in tutti questi sensi, il vero slave di 12 years a Slave è Master Epps: non solo schiavista della Louisiana, ma Master sadiano, dipendente, e per questo completamente schiavo del suo stesso schiavo, e del suo stesso essere Master.

Ma forse tutto questo nel film non c’è, e 12 years a Slave è soltanto un film di niggers. Peccato.