L’opera che abbandona la singolarità del suo apparire per introdursi nell’arena sociale.

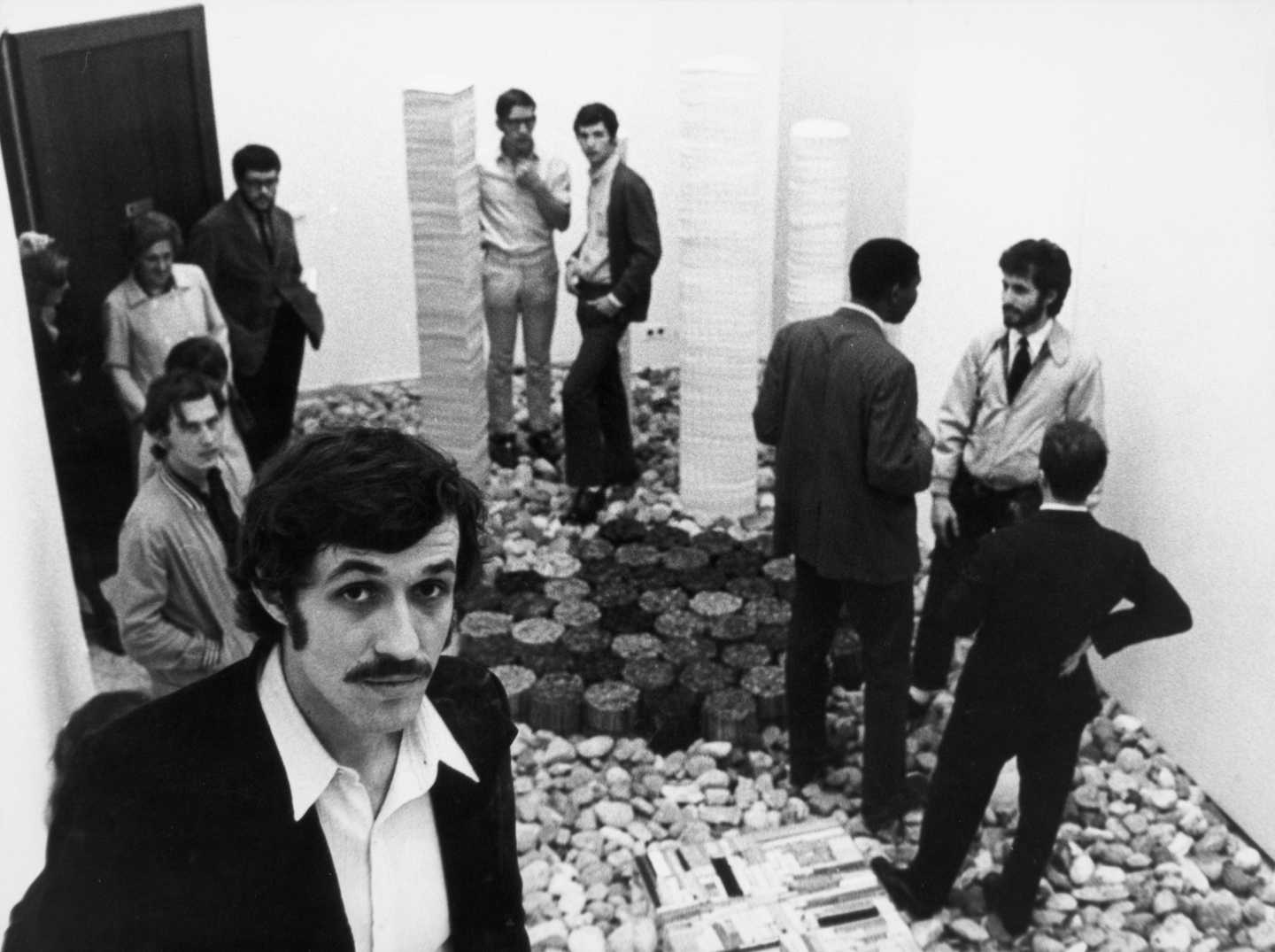

La genialità creativa che si frantuma nella molteplicità delle manifestazioni artistiche. In una parola, l’arte che si distacca da ogni funzione “cultuale” per affermarsi in forme di diffusione conoscitiva allargata. È il motivo di fondo su cui si basa l’ampia e articolata esposizione promossa dalla Fondazione Prada e curata da Germano Celant, dal titolo “The Small Utopia. Ars Multiplicata”. In essa si dà conto di quasi un secolo (dall’inizio del Novecento al 1975), durante il quale gli artisti si sono mossi cercando di sviluppare le potenzialità della “riproduzione tecnica”, secondo un ventaglio di strategie e di finalità complesse e multiformi. Se, in apertura di mostra, le edizioni della Boîte en valise di Duchamp possono alludere a musei portatili o a campionari di un agente di commercio (e quindi al concetto di circolazione della merce), la “ricostruzione futurista dell’Universo” di Balla e Depero si fonda invece sulla realizzazione di oggetti funzionali e replicabili in serie: capi di abbigliamento, giocattoli, arredi. E indirizzi simili sono individuabili anche nelle Avanguardie russe o in De Stijl e nel Bauhaus, che progettano per il mondo senza qualità della società industriale prototipi che si misurano con generi come il design, la moda, l’arredamento. Pure il Surrealismo, il Nouveau Réalisme, Fluxus, la Pop Art, l’Optical sono tutti movimenti che intervengono su cose di uso comune, indicandone di volta in volta gli aspetti stranianti, le inedite possibilità di struttura e di percezione, i meccanismi diretti di produzione e consumo…

In questa temperie lo stesso artista vede messa in discussione la propria identità, ridefinito il proprio ruolo: non è più un costruttore di capolavori, ma piuttosto un “mediatore”, un filosofo, un pedagogo: una figura plurima che elabora una rete di relazioni e opportunità, di accostamenti e sentieri provvisori. Non è un caso che, in mostra, venga rivolta una particolare attenzione a quel “territorio immateriale” dato dal sonoro e dal cinema sperimentale. E poi ancora a libri, riviste, lettere, dischi, come se si volesse mostrare fino in fondo che l’importante è far circolare oggetti e idee, preoccuparsi della fruizione diffusa dell’opera. Ma è un’utopia malinconica, in quanto porta in sé i sintomi della sua stessa fine. Lavorando sullo spettacolo delle merci, cioè, l’arte assume gli stessi caratteri di shock, seduzione, irrealtà che propone il mercato: esiste solo per confondersi con esso.

Perfino le teche che espongono i vari esemplari di arte moltiplicata sembrano elevare a icona o a feticcio ciò che era stato pensato nell’ordine della riproduzione e del consumo di massa. Ma è proprio dell’utopia la relazione con il fallimento. Così, allo stremo, tra queste reliquie, forse aleggia, come un “revenant”, anche l’antico sogno dell’opera irripetibile, inattingibile, imperitura.