Nel 1991 Tim Berners-Lee annuncia la nascita della rete. Quello stesso anno, Philippe Parreno realizza un’opera che si rivelerà profetica: No More Reality II (la manifestation). Si tratta di un video in cui alcuni bambini manifestano nel cortile di una scuola. Marciano, sventolano bandiere e gridano: “No more reality”. L’artista, camera alla mano, riprende la scena con un’inquadratura e un montaggio che evocano atmosfere tipiche da reportage. Il fatto che l’opera non documenti una reale protesta, ma la sua messa in scena, è reso evidente dall’assurdità di tale circostanza. Il significato dello slogan, ripetuto come un mantra per tutta la durata del video, è ambiguo. “No more reality” rivendica l’inconsistenza di quella realtà tanto cara agli adulti. Una rivendicazione fatta da coloro i quali, più di altri, hanno imparato a lasciarsi sedurre da ciò che non è reale. E No More Reality II (la manifestation) è prima di tutto il reportage d’un evento che non ha avuto luogo, un gioco d’infanzia.

Gli artisti nati a cavallo tra anni ’80 e ’90, coetanei di quei bambini, appartengono alla generazione dei cosiddetti nativi digitali, cresciuti di pari passo con il world wide web, e con un sospetto: “Non c’è nessuna differenza tra un evento, la sua immagine, e la sua percezione. E se c’è una differenza, non la notiamo. Di questo è fatta la realtà”1. Quest’idea, e un’adolescenza trascorsa tra forum, RPG online e social network, ha contribuito alla formazione di una sensibilità avvezza al progressivo sfumare del reale nel virtuale, soprattutto per quanto riguarda i processi di costruzione identitaria, a un’avatarizzazione del sé che sempre più spesso induce gli artisti a scindere personalità e Persona.

Come ha sottolineato Andrea Pinotti in Procuratori del Sé: dall’avatar all’avatarizzazione2, il termine “avatar” proviene dalla tradizione induista, e indica la temporanea manifestazione d’una divinità incarnata. La game culture si è successivamente appropriata di questo termine per indicare l’icona direzionabile che permette a un utente di esplorare gli universi virtuali, scenari nei quali molti artisti si sono insinuati nel tentativo di espandere il dominio dell’arte oltre il piano fisico, al di qua dello schermo. Meno numerosi, ma più interessanti, coloro i quali hanno portato la virtualità nel reale dello spazio espositivo, avvalendosi d’identità costruite oltre i limiti biologici del sesso, l’età, l’etnia e la specie.

In questo mio testo farò un breve excursus sul lavoro di due giovani artisti che si servono dell’avatar in quanto espediente per vestire i panni d’altri, esplorando la zona grigia in cui il sé sfuma nei personaggi che interpreta.

I

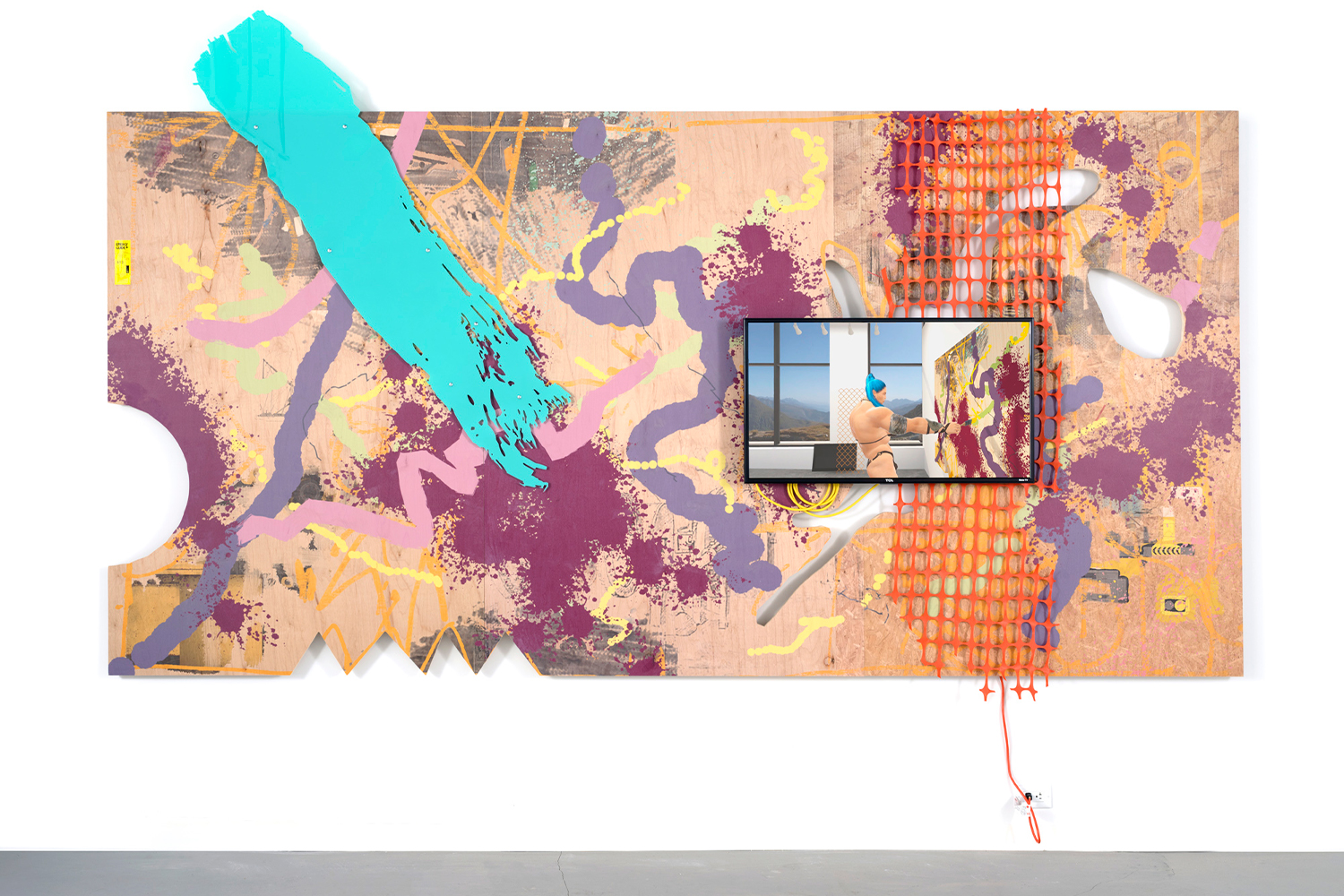

Nel 2018, in occasione di “Role Play”, mostra personale presso la Meredith Rosen Gallery di New York, l’artista greco Theo Triantafyllidis inscena un open studio all’interno della galleria da lui digitalmente ricreata per poterci lavorare da casa.

La mostra presenta quelle che, a un primo sguardo, sembrerebbero bizzarre composizioni scultoree, ma sono stampe su compensato di opere realizzate digitalmente, riprodotte per simulare una tridimensionalità illusoria.

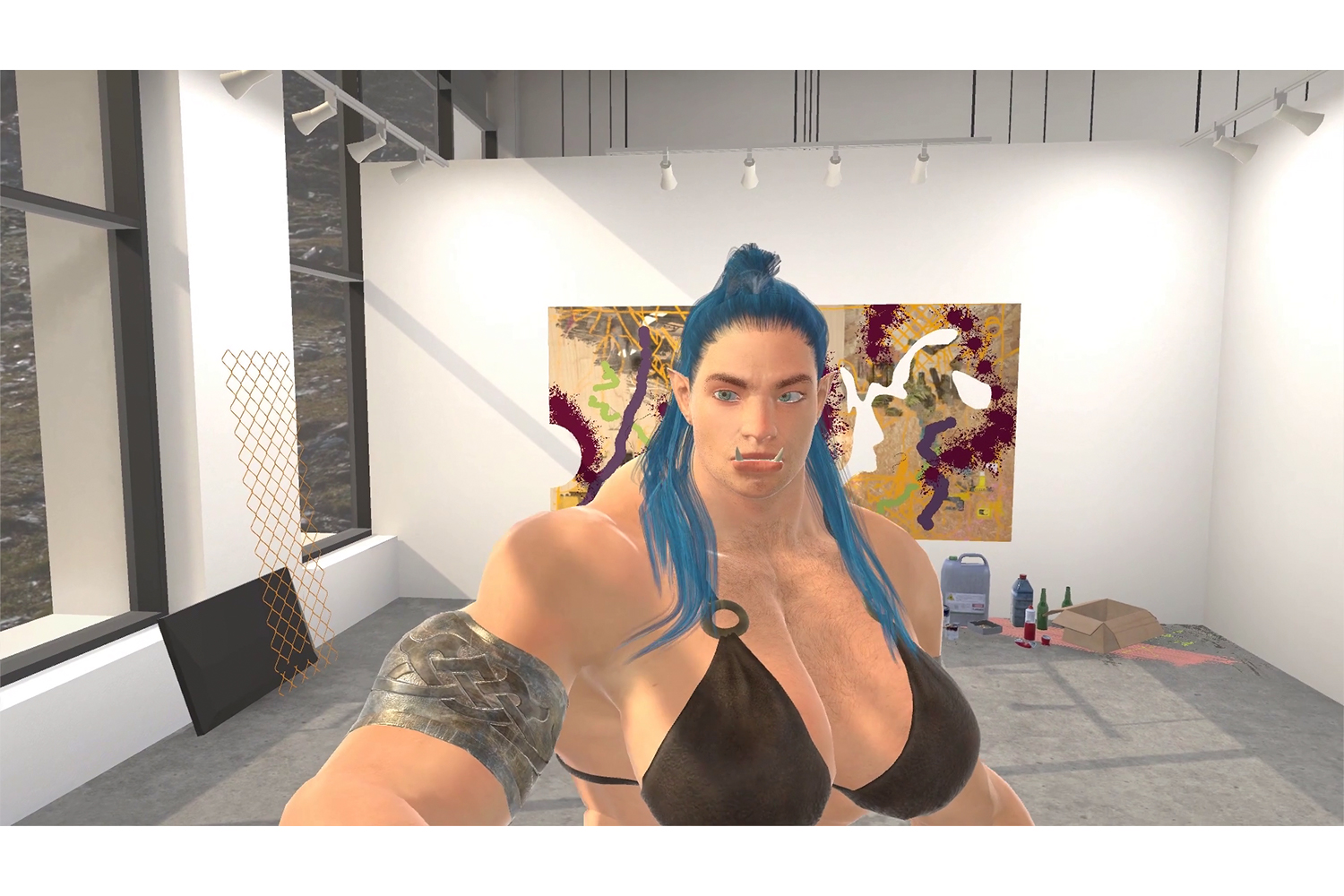

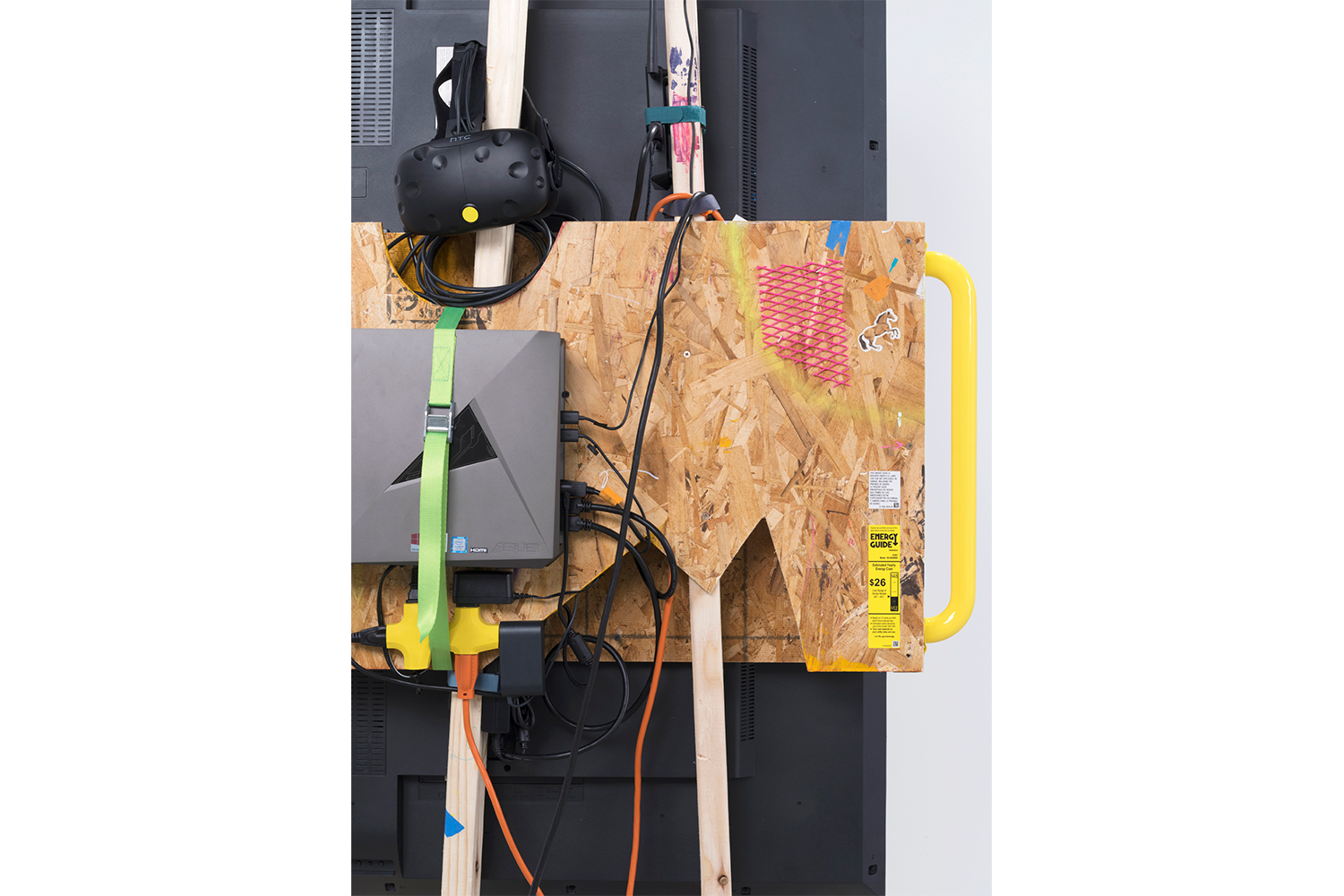

Due schermi mobili, collegati a visori che ne tracciano il movimento, permettono allo spettatore di visualizzare il corrispettivo digitale della galleria, in cui l’avatar dell’artista, animato in motion capture, è intento ad assemblare oggetti appartenenti all’universo videoludico, elementi strutturali e materiali la cui tattilità stride con l’evanescenza del virtuale.

L’alter-ego scelto dall’artista è la caricatura d’uno degli stereotipi più in voga nei videogiochi di ruolo, quello dell’eroina sproporzionatamente formosa dietro cui spesso si cela un utente maschio. La creatura appartiene a una razza, quella degli orchi, che esiste solo in quanto prodotto della letteratura e del cinema fantasy, una razza di cui l’artista si appropria interpretandone il gusto estetico e lo spirito artistico.

L’ironia di questa operazione raggiunge il culmine in opere come Painting (2018), un dipinto stampato che include al suo interno uno schermo che documenta il processo di creazione del suo prototipo vettoriale. Nel video in questione, l’alter-ego di Triantafyllidis dipinge un pannello di legno sagomato, in uno studio virtuale illuminato da ampie finestre. Il suo continuo avvicinarsi e allontanarsi dall’opera, le frivole considerazioni sul senso del suo procedere, le pause e le esitazioni, ben rendono lo spirito d’un processo che l’artista introduce con parole segretamente condivise da molti: “Okay, I’m going to be honest with you. I don’t get painting”.

Nel video che documenta la realizzazione di Nike, scultura del 2018 fruibile in realtà aumentata come i lavori esposti in “Role Play”, vediamo l’alter-ego digitale dell’artista dare forma a un idolo.

Assemblando pezzi di navicella, uno spadone e un cono stradale, crea una statua che allude al dinamismo delle forme della Vittoria Alata di Samotracia. Nel farlo, l’orchessa ci appare posseduta come da uno slancio visionario mentre descrive l’immagine che ha in mente con parole cariche d’afflato: “I have this form in my mind / of a goddess landing / on the battlefield”. Durante tutto il video, l’artista, la cui voce è camuffata da un distorsore vocale, respira affannosamente, come provato dalla fatica di sollevare oggetti senza peso, mentre esclama “This is a painful process, but this is where beauty comes from”.

Ogni piccolo dettaglio di queste opere, contribuisce alla loro comicità, a cominciare dalle scelte grottesche e completamente arbitrarie con cui Triantafyllidis ha dato forma al proprio alter-ego. L’ironia dissimula però la serietà di un’operazione che solleva dubbi leciti circa il concetto di autorialità, non essendo l’opera il prodotto del lavoro dell’artista, ma di un personaggio da lui interpretato. Ciò di cui facciamo esperienza non è quindi il manufatto artistico, ma la messa in scena del processo in cui un autore dà vita a qualcosa che si presume intimamente legato alla sua identità. Lo sforzo perseguito da Triantafyllidis d’immedesimarsi in un personaggio creato come in Dungeons & Dragons, sembra ironizzare sul semplicismo con cui la critica d’arte riduce il proprio discorso alla luce di categorie identitarie. Etichette di cui gli artisti, talvolta, si fanno scudo, per interpretare sé stessi sul palcoscenico dell’arte come personaggi d’un gioco di ruolo.

II

Ne Il libro dell’inquietudine, Fernando Pessoa scrive che “Ognuno di noi è più di uno, è molti, una prolissità di se stesso”. L’artista è colui il quale dà voce a questo molteplice, e lasciandosi possedere come un medium, esplora la complessità di sé e del mondo.

L’avatar è lo strumento che gli permette di relegare gli spiriti da cui è abitato all’interno di un corpo vettorialmente costruito per contenerli, attribuendogli

un aspetto, una presenza, un’identità, una storia. Grazie all’alter-ego, egli dà libero sfogo alle possibilità offerte dalle innumerevoli personalità di cui è in grado di servirsi, in un gioco simbolico che lo deresponsabilizza e lo “allontana” da ciò che produce.

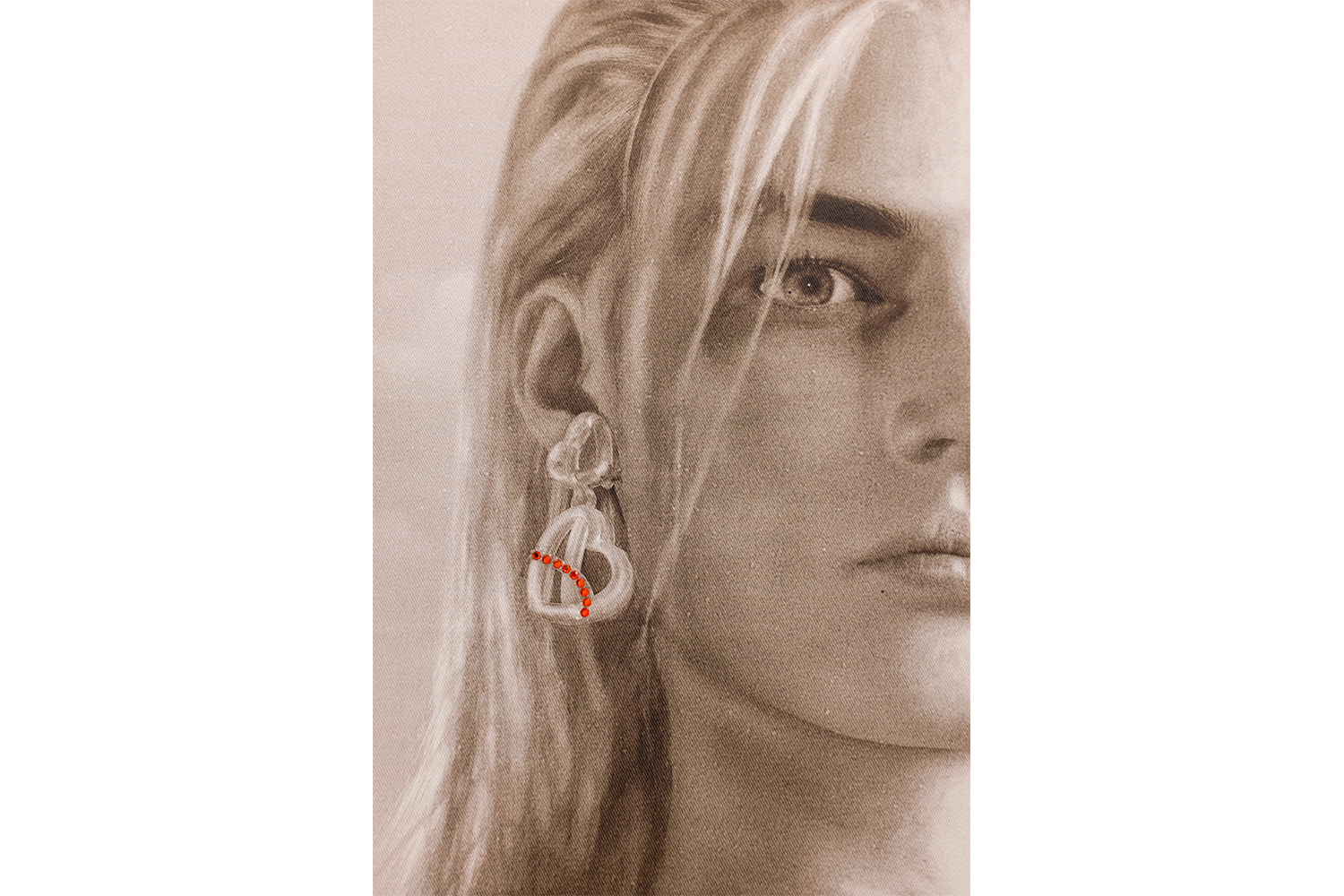

Eleonora Luccarini è un’artista bolognese, classe 1993, che dal 2020 si serve di differenti alter-ego per sviluppare una pratica ibrida in cui poesia performativa, video-performance e poesia visiva collidono. Léonard Santé, è il nome del personaggio nato come voce narrante di un corpus di 13 poesie che l’artista ha scritto, componimenti il cui tono confessionale evoca una personalità a lei solo per certi versi affine. Léonard viene descritto nel comunicato stampa che accompagna la prima personale “We Don’t Believe in Fortunes” presso la galleria Baleno International a Roma, come un uomo bianco cisgender eterosessuale che sta vivendo una crisi di identità, un periodo di faticosa decostruzione della propria misoginia, d’un rapporto con il femminile la cui natura ambigua emerge da ciò che scrive.

In occasione della mostra, l’iconografia inconclusa di Léonard è presentata in tre composizioni image-text in cui il primo piano del poeta, modellato digitalmente,

è accostato alla trascrizione di alcune sue poesie.

Léonard è stato rappresentato negli anni in differenti varianti, come se ciascuna costituisse il graduale approssimarsi a una fisionomia indefinita – efebica nei video 4 hooves don’t leave footprints e Just 1 poem, di un’androginia più matura e perturbante nei ritratti hi-res di “We Don’t Believe in Fortunes”. La vaga somiglianza tra Luccarini e Léonard, e l’assonanza dei loro nomi, produce lo straniamento di un loro continuo sovrapporsi, specialmente quando l’artista se ne fa portavoce, leggendo le sue poesie.

Tra tutte le forme d’arte di cui Léonard avrebbe potuto fregiarsi, non a caso, Luccarini ha scelto per lui la poesia. L’utilizzo del linguaggio poetico è funzionale poiché in grado di esprimere, grazie alla propria inafferrabilità, anche ciò che non può essere detto. Nei toni confessionali di Léonard, l’inesprimibile è costituito dal suo vissuto, dalla natura ambivalente della sua personalità, che si manifesta non tanto in ciò che dice, ma in ciò che lascia trapelare. E qui che traspare la presenza di Luccarini, tra i frammenti di ciò che scrive il suo alter-ego, come fossero quelli d’uno specchio in cui l’artista cerca tracce di sé. Un vuoto attorno cui ruota l’intricata rete di rimandi che la scrittura intesse con il resto dell’opera, come nella meta-performance video 4 hooves don’t leave footprints (2021), in cui Léonard, immerso nello scenario d’una delle sue poesie, ne legge l’intera raccolta. La poesia narra l’incontro con una cerva dal collo esile e le lunghe ciglia, così leggera da non lasciare impronte sul terreno, metafora d’un femminile stereotipato che nel video ci appare esanime, abbandonato sull’asfalto come dopo un’incidente.

Il contrasto tra ciò che l’immagine racconta e le parole dicono getta una luce inquietante sul loro vero significato. Il verso che dà titolo all’opera fa pensare

alla tigre di Borges che “Forte, innocente, insanguinata e nuova / andrà per la sua selva e il suo mattino / stamperà l’orma sua nella fangosa / riva di un fiume il

cui nome ignora […]”. Una creatura che, nell’immaginarla, il poeta realizza essere un’ombra, una serie di simboli e di tropi letterari, non la tigre fatale “che va compiendo in Sumatra o nel Bengala / il suo ciclo d’amore, d’ozio e morte”. Una finzione dell’arte, come gli eteronimi di Pessoa e gli avatar di Luccarini.

Se Léonard è per Luccarini lo strumento con cui indagare quanto di quel maschile vacillante ci sia in lei, Milkdromeda, il nuovo personaggio presentato

in occasione di “We Don’t Believe in Fortunes”, porta avanti un’indagine più collettiva. Extraterrestre in fuga dal pianeta in cui ha fondato il movimento sovversivo D.U.S.K.(Department for the Uncommon Solutions and Kinships), Milkdromeda rende omaggio alla speculative- fiction femminista, in cui l’alieno è metafora d’un

sentirsi estranei a una cultura i cui limiti sono esplorati attraverso fantasie utopico-distopiche. Un genere letterario a cui Luccarini si ispira, per cercare, con la poesia, risposte a un quesito: “Cosa succede quando le utopie falliscono?”.

Una domanda paradossale quanto l’utopia stessa che, per definizione, è destinata a non realizzarsi. Una forma del sogno e del racconto, la cui natura di miraggio rivela la propria funzione di meta a cui tendere, motore di un pensiero che cerca alternative a un reale altrimenti inamovibile, a cui vanamente ci si oppone gridando: “No more reality”. Slogan che, alla luce del lavoro di Theo ed Eleonora, sembra acquistare nuove sfumature di senso. Così come dal venir meno del mondo vero consegue la fine di quello apparente, nel reciproco sfumare del reale nel virtuale e della personalità nel personaggio, perde di senso una loro contrapposizione, sicché diviene paradossale la pretesa di evadere una realtà che non esiste come un a-priori, poiché incorpora anche ciò che sembrerebbe non appartenerle, finanche l’atto creativo che vorrebbe distorcerla, reinterpretarla, negarla.

Nel lavoro di questi artisti, rappresentativi di una generazione, sembra trovare conferma il postmoderno sospetto circa l’impossibilità di cogliere, nell’artificio dell’opera, un qualcosa che la trascenda, che vada oltre la sua natura autoreferenziale. Chiunque pretenda di accedere, grazie all’opera, a più di quel che l’opera semplicemente è, è destinato, come Borges, a un inevitabile scacco.

Lo so, ma qualcosa

m’urge a questa avventura indefinita, insensata ed antica, e io mi ostino

a cercare nel tempo del tramonto quell’altra tigre che non sta nel verso.9