Tomaso Binga, alter ego di Bianca Pucciarelli, attraversa i momenti più intensi dell’arte italiana degli anni Sessanta e Settanta, quando arti visive, teatro, musica e poesia convergono in un dialogo denso di nuove possibilità. Nell’intervista che segue, Binga discute la sua particolarissima pratica artistica, contraddistinta da una modalità di analisi critica del linguaggio dominante profondamente ironica e antiretorica – tra scrittura verbo-visiva e azioni performative, dove le istanze femministe si esprimono senza rinunciare al motto di spirito.

Cristiana Perrella: Sei nata a Salerno nel 1931, in una famiglia della media borghesia. Hai fatto studi classici. Qual è stato il tuo primo contatto con l’arte?

Tomaso Binga: In casa mia si respirava aria d’arte e di poesia perché mio padre a diciotto anni, dopo il diploma di ragioniere e un breve apprendistato presso la bottega del pittore Bonavino, si era trasferito in Uruguay dove per circa dieci anni aveva lavorato come disegnatore e decoratore di vetrate liberty. Vicissitudini politiche e la chiusura delle frontiere non gli permisero, dopo le nozze con mia madre, di rientrare in America. Costretto a un lavoro diverso dai suoi interessi artistici, mantenne la sua passione insegnando a noi tre figlie i segreti del disegno e dell’acquerello.

CP: Che tipo di opere facevi all’inizio?

TB: Le mie primissime opere degli anni Sessanta erano disegni e piccole sculture in terracotta di stampo cubista e futurista. Ma è dall’età di dieci anni che scrivo poesie e racconti.

CP: Nel 1959 sposi Filiberto Menna, che sarebbe diventato uno dei più autorevoli critici italiani. All’epoca lui era medico e tu insegnante. Cos’ha determinato la scelta di cambiare vita e dedicarvi entrambi interamente all’arte?

TB: Benché fosse medico, la formazione di Filiberto era profondamente artistico/letteraria. Determinante è stato il nostro trasferimento a Roma, che ci ha permesso di visitare musei, chiese e frequentare quasi quotidianamente gallerie d’arte e artisti. In quegli anni abbiamo visto per la prima volta le opere di Mondrian in una mostra straordinaria alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, che a lui cambiò la vita e a me il marito: avevo sposato un medico… mi ritrovai a convivere con un critico d’arte!

CP: Salerno tra gli anni Sessanta e Settanta era una città di grande vitalità intellettuale: numerosi luoghi espositivi aperti al dibattito come L’incontro, Il Catalogo, New Design, l’agenzia Einaudi 691, Taide; un personaggio come Marcello Rumma, editore con la passione per l’arte e la poesia a cui si deve la nascita nel 1966 delle “Rassegne di Pittura”, agli Antichi Arsenali di Amalfi, nel cui ambito si svolgerà nel 1968 “Arte povera più azioni povere”, a cura di Germano Celant. Una rassegna di teatro d’avanguardia come “Nuove tendenze” (curata da Menna con Giuseppe Bartolucci) e la sperimentazione militante del Teatrogruppo, ispirata al Living Theatre. E l’università, dove proprio a Menna viene affidata la prima cattedra italiana di storia dell’arte contemporanea, nel 1965, e dove insegnano Edoardo Sanguineti, Tullio De Mauro, Gioacchino Lanza Tomasi, Achille Mango, Enrico Crispolti, Mario Perniola, Angelo Trimarco e Achille Bonito Oliva. Come vivevate il fermento culturale della città?

TB: Quegli anni sono stati per Salerno veramente unici. C’era un clima vivissimo in tutta Italia ma a Salerno è come se si fosse concentrato un insieme di intelligenze e di sensibilità speciale. Il gruppo dell’Università a cui fai riferimento era straordinario. L’Istituto di Storia dell’Arte fondato da Filiberto è stato probabilmente il primo centro di un sapere interdisciplinare in cui le arti visive, il teatro, la musica e l’antropologia si trovavano a dialogare tra loro. E poi c’erano i grandi della letteratura e della linguistica. La città reagì con grande vivacità. Per tutti noi fu l’occasione irripetibile di entrare a contatto diretto con le più avanzate forme di espressione artistica italiana e internazionale, in un clima di effervescente informalità. Durò poco, purtroppo, ma fu fondamentale – e non solo per noi. La Salerno di quel momento è rimasta nella storia dell’arte italiana.

CP: Oltre a Salerno, il vostro polo culturale era Roma, dove tu insegnavi. Dell’impatto con la grande città e la sua vita artistica hai già detto, ma quali erano le amicizie romane, le vostre frequentazioni con galleristi e artisti?

TB: Tra le gallerie frequentavamo L’Attico di Fabio Sargentini, Gian Enzo Sperone, La Nuova Pesa, Il Segno, il Centro Di Sarro, Seconda Scala. Tra gli artisti vedevamo Nicola Carrino e Giuseppe Uncini. Le nostre frequentazioni più assidue, però, erano con poeti, giornalisti e critici che frequentavano casa nostra e che coinvolgevamo in grandi feste in maschera quando, tra il ’68 e gli anni Settanta, il Carnevale non andava proprio di moda!

CP: L’incontro con la Pop Art romana della Scuola di Piazza del Popolo è stato in qualche modo determinante?

TB: Decisamente no! I miei riferimenti artistici, fin dall’inizio, sono stati l’arte concettuale e la poesia visiva. Si trattava di fenomeni artistici che avevano una minore visibilità ma portavano avanti una sperimentazione per me più radicale di quella, pure importantissima, della Scuola Romana.

CP: Nel 1971, dopo un lungo percorso di elaborazione, fai la tua prima mostra alla galleria Studio Oggetto di Caserta. Si intitola “L’oggetto reattivo” e presenta opere di poesia visiva. In quell’occasione assumi il tuo nome d’arte, Tomaso Binga. Perché l’esigenza di un alter ego maschile e da dove viene quel nome?

TB: Il mio nome maschile gioca sull’ironia e lo spiazzamento: vuole mettere allo scoperto il privilegio maschile che impera anche nel campo dell’arte. È una contestazione, per via di paradosso, di una sovrastruttura che abbiamo ereditato e che come donne vogliamo distruggere. In arte, sesso, età, nazionalità non dovrebbero essere delle discriminanti. L’artista non è un uomo o una donna ma una PERSONA. Il mio alter ego, Tomaso, è un richiamo diretto a Filippo Tommaso Marinetti (con una sola “m” per caduta di una costola) e a una stagione dell’arte italiana quanto mai viva e vivace.

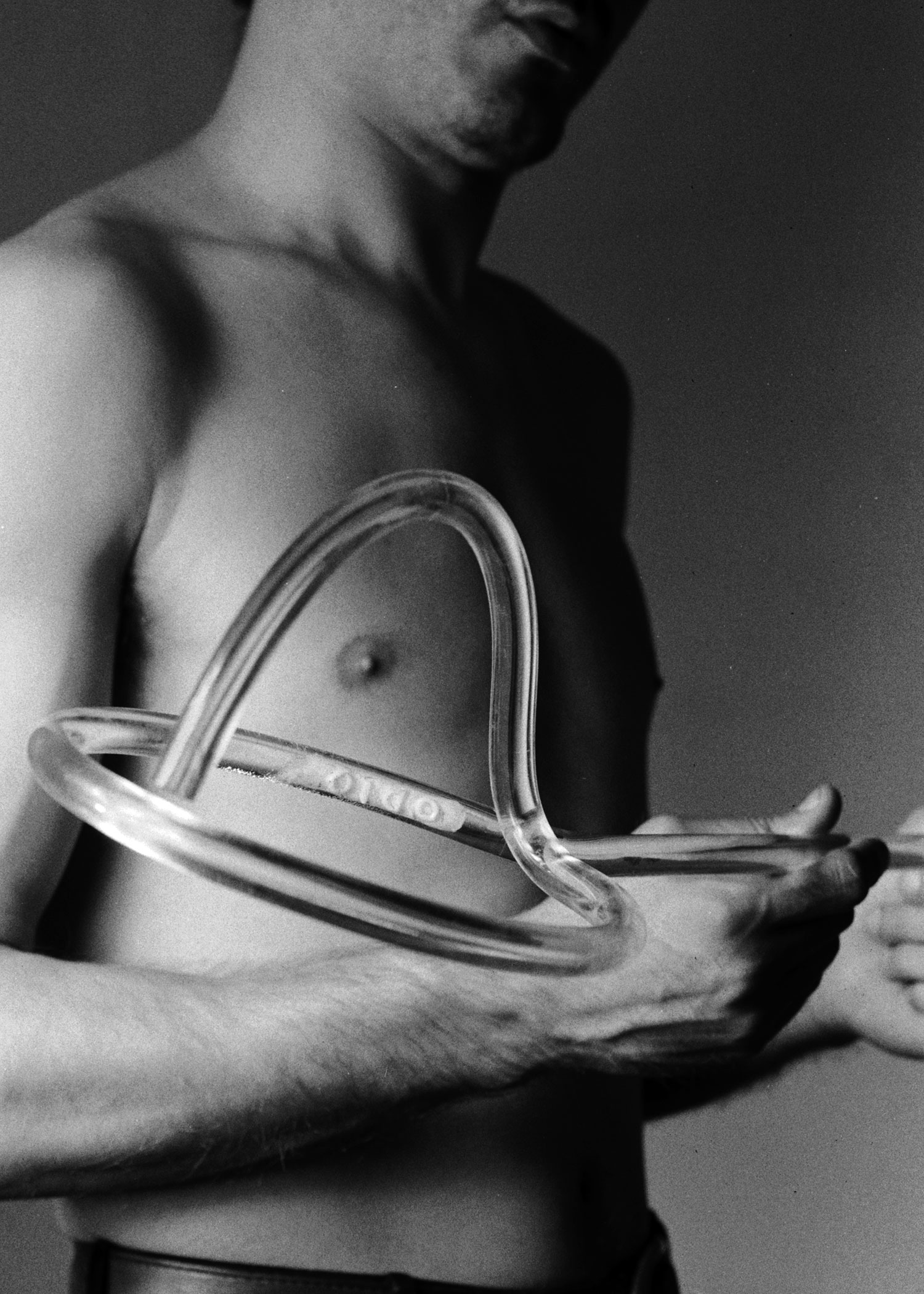

Fotografia di Danilo Donzelli

CP: A proposito di privilegi maschili, Roma è, in quel momento, forse il centro di elaborazione più forte del pensiero femminista in Italia. Un pensiero che si sviluppa molto a contatto con l’arte, se pensiamo a Rivolta Femminile, il gruppo fondato da Carla Accardi e Carla Lonzi, ma anche al ruolo nel dibattito di Suzanne Santoro, Cloti Ricciardi, Simona Weller e Anne-Marie Sauzeau Boetti. Che relazione avevi con quel mondo? Eri legata ai gruppi femministi, partecipavi alle riunioni di autocoscienza, ai collettivi?

TB: In quegli anni i collettivi femministi e le riunioni di autocoscienza erano ovunque: nelle scuole, nei circoli, nei bar, nelle piazze! La partecipazione a tutte le battaglie (nuovo diritto di famiglia, divorzio, aborto, parità di generi, che ancora oggi stenta a decollare) era compatta e sentita da tutte le donne. A Roma frequentavo la Cooperativa Beato Angelico, collettivo femminista di sole artiste. Molti dei temi che dibattevamo sono tutt’ora irrisolti – basti pensare che nelle mostre istituzionali la percentuale femminile è spesso ancora molto minoritaria.

CP: Il tuo lavoro si accosta a uno dei nuclei fondamentali della discussione all’interno del movimento delle donne, quello sulla necessità di rifondazione del linguaggio perché strumento del potere patriarcale, della storia, della legge, della religione, che ha contribuito all’emarginazione femminile. Anche per questo, nell’arte di quegli anni, il corpo spesso si oppone alla parola e diventa uno strumento di espressione alternativo, elemento fondante di un nuovo modo di comunicare. Il tuo approccio a questo tema è sfaccettato: da un lato svuoti la scrittura del significato con le tue Scritture desemantizzate – che esponi per la prima volta a Roma nel 1974, insieme ai “polistiroli”, alla galleria L’Obelisco – dall’altro ne metti in discussione l’apparente neutralità, dando alle lettere dell’alfabeto la consistenza e il senso del tuo corpo nudo nella Scrittura vivente – serie di opere che realizzi dal 1976 con la complicità fotografica di Verita Monselles – dove giochi anche con l’ironia e la seduzione. Mi spieghi meglio la relazione tra questi due tipi di lavoro?

TB: Tutto il mio lavoro artistico è incentrato sulla “scrittura verbo visiva” e sulle azioni sonoro/performative. Non volevo inventare un nuovo codice, ma tentare un processo di desemantizzazione del codice verbale e una sua diversa risemantizzazione. Una scrittura subliminale, nel senso che volevo che agisse dentro di noi senza la distrazione del significato corrente delle parole e senza essere frastornati dal suono delle parole stesse: una scrittura silenziosa. Nei miei lavori, poi, le parole sconfinano dai luoghi deputati, proliferano come cellule, invadono gli spazi che ci circondano. La scelta di supporti diversi risponde a questa necessità proliferante della scrittura; serie come le Lettere liberatorie (1973) o le Carte da parato (1976), nascono appunto da quest’esigenza di disseminazione della scrittura.Nel lavoro Alfabetiere murale (1976) a fare da supporto, anzi a trasformarsi nei segni alfabetici di una scrittura vivente, è il mio corpo, nudo perché privo di qualsiasi connotazione sociale. Più di prima, si tratta di una scrittura silenziosa, scritta direttamente con il corpo che, affrancandosi dalla tirannia del segno, diventa segno esso stesso.

CP: Nel 1978 Mirella Bentivoglio, artista e critica che molto ha lavorato sul tema della parola nell’arte, ti include nella mostra da lei curata per la Biennale di Venezia “Materializzazione del linguaggio”, dove presenti i Dattilocodici, lavori fatti con la macchina da scrivere. Unica grande mostra storica al femminile mai tenutasi alla Biennale è stato un momento importante all’interno di una situazione artistica italiana che stentava a riconoscere l’apporto delle donne, sempre marginalizzate. Quale fu la reazione del pubblico e della critica?

TB: Mirella stessa raccontava che nel 1978 fu convocata dal comitato organizzatore della Biennale che, avuto sentore della rivolta che alcuni gruppi di femministe stavano preparando per la totale assenza di donne nella rassegna, le chiese di organizzare d’urgenza una mostra al femminile. Lei organizzò una grande collettiva internazionale con le più interessanti artiste del momento ma… sia la mostra, che fu inaugurata a settembre presso le Corderie, che il micro-catalogo, non rientrarono nella grande biennale dei Giardini, che inaugurava invece a giugno. Di conseguenza riscontri: ZERO. Positivi… negativi…? Neppure l’ombra! Nulla si mosse a favore delle donne.

CP: Menna aderiva alle teorie femministe?

TB: Aderiva come tutti gli uomini di cultura consapevoli e illuminati! Da parte mia, come tutte le donne dell’epoca, non credevo all’adesione degli uomini al femminismo. Forse oggi… Finalmente vedo un barlume di parità di genere da parte dei figli dei sessantottini! Ma a quale prezzo? Il maschilismo è un potere duro a scomparire! Ben vengano oggi allo scoperto tutti i soprusi sessuali subiti dalle donne!

CP: Come funzionava lo scambio, il dialogo tra voi? Avete lavorato pochissimo insieme. In privato avevate spesso discussioni teoriche? Come si è influenzato reciprocamente il vostro lavoro?

TB: Filiberto ha sempre seguito con curiosità e interesse il mio lavoro, come del resto quello di tutti gli artisti che lavoravano sul versante della parola. Ognuno di noi però è sempre stato artefice del suo percorso, anche se, quando si dialoga nella stessa area di interessi, diamo e riceviamo sempre qualcosa, in un continuo scambio di idee.

CP: Nel 1974 fondate insieme il Lavatoio Contumaciale, un’associazione culturale ancora in attività, dedicata a poesia, arti visive, letteratura, musica e multimedialità. Me ne puoi parlare?

TB: Nel 1972 iniziammo una serie di incontri cultural/mangerecci, aprendo la nostra casa agli amici più intimi: artisti, poeti, critici e giornalisti. Ognuno portava qualche avanzo del pranzo, insieme a una poesia, un libro, un catalogo su cui riflettere e discutere sempre all’insegna della giovialità non cattedratica. Nel giro di poco tempo, il pubblico delle serate aumentò enormemente, per cui si decise di creare un’associazione culturale con uno spazio aperto a un pubblico più vasto. Trovammo un locale con una bella targa di ferro smaltato posta sull’ingresso che lo qualificava come “Lavatoio Contumaciale”: lavatoio a distanza dove venivano lavati e bolliti i panni delle malattie infettive. Divenne la sede della nuova associazione che, emblematicamente, ne assunse il nome per lavare e bollire le idee infette o passatiste, a marinettiana memoria. Luogo d’incontro e di aggregazione, il Lavatoio Contumaciale ha svolto, in questi suoi quarantaquattro anni di vita, una intensa attività, promuovendo manifestazioni e dibattiti sui diritti umani, contro tutte le violenze, a salvaguardia della natura e del territorio, ma soprattutto sull’arte sperimentale e i nuovi media. Ha visto passare, tra i giovani di allora, i nomi più importanti della letteratura, del cinema e del teatro di sperimentazione: dal Carrozzone alla Gaia Scienza, da Roberto Benigni a Giuseppe Bartolucci, da Giorgio Gaslini a Vittorio Gelmetti, da Arrigo Lora Totino a Gianni Toti, da Gianfranco Baruchello a Nanni Balestrini, da Jolanda Insana a Maria Luisa Spaziani, da Amelia Rosselli a Dacia Maraini, da Alfredo Giuliani a Elio Pagliarani, da Giovanna Bemporad a Anna Malfaiera, da Valerio Magrelli a Giovanni Fontana e tanti altri.

Courtesy Archivio Menna-Binga

CP: La componente performativa ha avuto, e continua ad avere, una parte importante nel tuo lavoro, in cui si esplicita anche un tuo carattere istrionico. In un clima di grande fluidità dei linguaggi, come si è evoluta?

TB: Dalle prime performance affidate al gesto, come Vista Zero (1972), poi al gesto e alla scrittura, come Nomenclatura e l’Ordine Alfabetico (1973-74), sono passata nel 1977, con Poesia Muta, Ti scrivo solo di Domenica e Io Sono una Carta, a performance poetiche di chiaro segno femminista affidate esclusivamente alla sonorità della parola. Ironia e grottesco, denuncia e dissacrazione, nonsense e luogo comune sono stati gli ingredienti principali delle mie poesie performative che con la poesia sonora si sono arricchite dell’energia della voce necessaria a stabilire un tramite più diretto tra il testo e il fruitore. Ho fatto poi parte di diversi gruppi di poesia sperimentale: Il Trio Phoesia con Lora Totino e Zosi, Avanpoesia con Riviello, Weiss e Ro’ Rocchi; ma soprattutto il gruppo Baobab che raccolse quasi tutti i poeti italiani che operavano nella poesia fonetica.

CP: A proposito dell’essere istrionica, negli anni Novanta hai partecipato spesso al Maurizio Costanzo Show!

TB: Sono stata invitata, con mia sorpresa, subito dopo aver inviato una mia casetta di poesie, probabilmente per il mio nome d’arte maschile e il genere poetico innovativo. Alla mia prima poesia, “Mi fa male il Pollice… mi fa male l’Alluce…”, il pubblico reagì malissimo tanto che Maurizio Costanzo, sornione, sentenziò: se fate così le farò recitare un’altra poesia! Rispose ancora un muggito. Scelse tra l’elenco dei titoli “E io non te la do”… e fu il tripudio! Da quella volta tante persone, soprattutto donne, sia all’arrivo che all’uscita dal teatro mi aspettavano per abbracciarmi perché parlavo della loro vita!

CP: Anche Menna, nel 1957, partecipa a Lascia o raddoppia, vincendo il premio finale. All’inizio del tuo percorso artistico la televisione come la consideravi? Erano anni di sperimentazione, a cui è stata recentemente dedicata la mostra “TV70” alla Fondazione Prada, che ho curato insieme a Francesco Vezzoli e a cui hai partecipato.

TB: Nella seconda metà degli anni Cinquanta insegnavo in uno sperduto paese del Cilento. L’unico televisore era a casa del medico condotto che gentilmente invitava me e le mie colleghe, una volta a settimana per assistere al crescente successo di Filiberto, allora mio fidanzato, che si presentava come esperto di arte contemporanea. La televisione era agli albori del suo grande percorso! Negli anni Settanta invece aveva già maturato con grande perizia una sua identità con nuovi linguaggi e la presa in diretta per una comunicazione più vera e aperta sulle realtà di un mondo in continua evoluzione. Con Filiberto la guardavamo molto, i programmi erano innovativi. Ci piaceva L’altra domenica di Arbore; ma passavamo anche da Sanremo alla militanza di Si dice donna!