Con “teatro statico” Agnetti intende “uno spettacolo senza movimento, senza personaggi e senza testo.” “Oscar Wilde”, scrive Agnetti, “diceva che il futuro del teatro è la sua scomparsa a favore dello spettatore”[1].

“Teatro statico” è una delle folgoranti invenzioni dell’artista nato a Milano nel 1926 e qui morto improvvisamente il 1 settembre del 1981. La formula appartiene ad alcune operazioni artistiche che Agnetti compie dal 1967-68 in poi. L’anno della contestazione segna il suo ritorno all’arte dopo il noto periodo di allontanamento, dal 1962 al 1967, definito dell’artista stesso come “arte-no”. E alcune opere di Agnetti legate al concetto di “teatro statico” possono essere lette come prodromi di un diverso e attualissimo vocabolario che ha re-inventato il linguaggio della contestazione, intesa come critica – fredda, lucida, priva di ogni emotività – all’insieme delle istituzioni. Il teatrale ha alterato in Agnetti la percezione della natura dell’opera d’arte, originando una nuova sintassi discorsiva.

L’interrogativo che questo testo tenta di suggerire è se sia possibile leggere alcune sue opere e ricerche come risposta alle intemperie culturali e politiche degli anni Settanta e insieme come assiomi della nascita di un nuovo linguaggio, legato alla pratica discorsiva. Nei Discorsi (1974) così come nelle bandiere e numeri del Progetto per un Amleto politico (1973), o in modo ancora più rappresentativo in Elisabetta di Inghilterra (1976) – della quale la recente mostra personale di Agnetti alla galleria Osart di Milano presenta una versione meno nota –, sembra possibile leggere più chiaramente un’attitudine dell’artista verso le forme della lecture-performance e la volontà di pensare all’opera d’arte come a un’operazione concettuale e uno strumento capace di costruire spazi che interrogano le condizioni sociali e i processi conoscitivi.

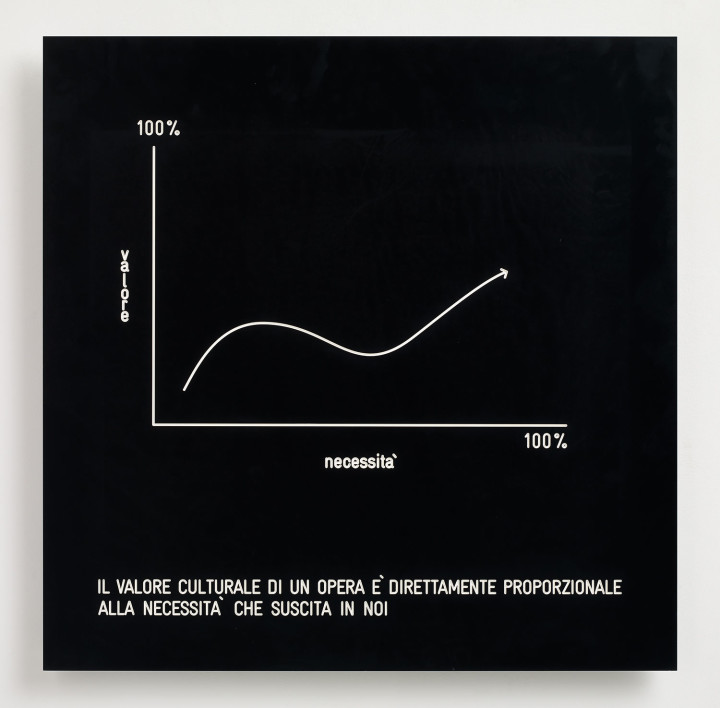

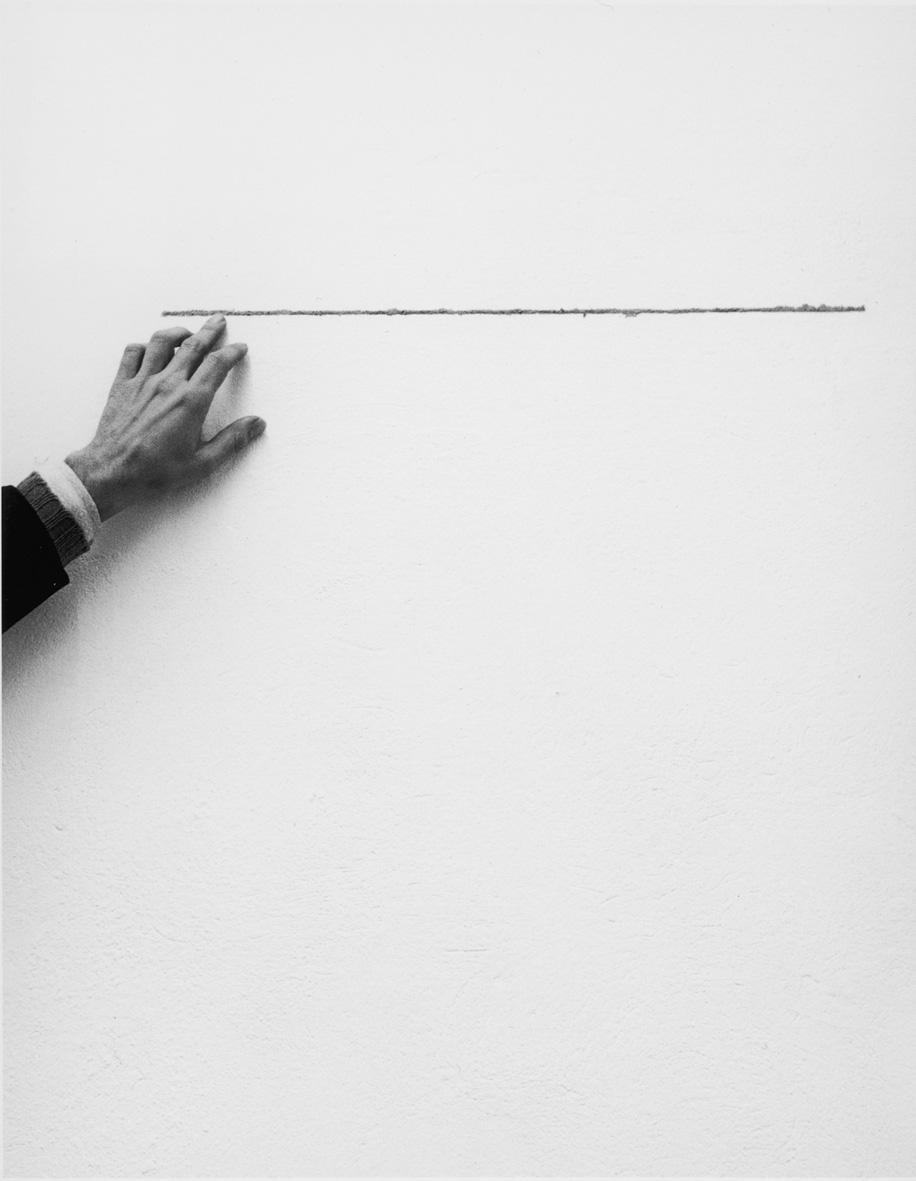

Se da un lato l’ambiguità del linguaggio è il postulato principale attorno al quale l’artista argomenta la sua Tesi, il linguaggio come crisi del linguaggio (1968-69), dall’altro gli “impianti” (installazioni o strutture) del “teatro statico” sono oggetti elettrificati, responsabili della scossa che si riceve al loro contatto. Superamento del linguaggio e oggetti elettrificati sono insieme elementi di un’unica coerente struttura di pensiero, veicolata da un vocabolario di forme semplici: tavoli, sedie, cavalletti, microfoni, lettere. In quindici anni di lavoro queste forme (oggetti o non oggetti) sono state combinate e trasformate dalla presenza dell’artista, che ne testava irrequieto gli equilibri. Agnetti aggiungeva energia – tantissima – per togliere staticità al linguaggio, alla fotografia, alla scultura, alla pittura, all’installazione, alla performance.

D’altronde, il “teatro statico” affronta in modo diretto il tema della critica ai sistemi di potere. Agnetti lavora sul linguaggio come enigma ed eco, come qualcosa di criptico di cui diffidare. E sviluppa la componente linguistica della sua pratica artistica affinché la scrittura assorba il visivo, i suoi gesti, i suoi silenzi, le sue pause, come accade nei Feltri (1968-71). Quest’attitudine lascia anche intravedere come una condizione linguistica siffatta si possa spingere sino a eliminare del tutto i pronomi personali. Tale condizione è determinata dall’apparato, dall’impianto, appunto; la percezione del soggetto, che è condizionata storicamente e tecnologicamente, nel “teatro statico” fa riferimento a un soggetto insieme individuale e collettivo, che non ha nome e non si può chiamare, è un io e noi insieme, che sa pensare l’arte in funzione critica, che sa tornare sempre ai “ferri del mestiere”, usando un’espressione cara all’artista, per arrivare all’essenziale.

Un discorso sulle origini e implicazioni del “teatro statico” di Agnetti potrebbe partire dalla formazione dell’artista dopo il diploma all’Accademia di Brera alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, che frequenta nei primissimi anni della sua fondazione per mano di Paolo Grassi. Il Piccolo, fondato nel 1947, è il luogo dove Agnetti incontra la poco più che ventenne Bruna Soletti e dove prende consapevolezza di quella voce che segnerà il timbro di ogni suo lavoro. Il Piccolo è anche il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia, che viene inaugurato da Giorgio Strehler il 14 maggio con la rappresentazione dell’Albergo dei poveri di Maksim Gorkij. Un teatro che nel febbraio del 1956 indusse Bertolt Brecht a venire a Milano, tre mesi prima della sua scomparsa, per il debutto de L’opera da tre soldi con la regia di Strehler.

Seguono gli anni delle esperienze nel campo della pittura informale e della poesia, l’amicizia con Manzoni e Castellani che porta alla fondazione di un momento della storia dell’arte come Azimuth, e che si interrompe nel 1962, quando l’artista parte per l’Argentina. È questo il periodo “arte-no”: un periodo di riflessione e distanza che lo porterà a mettere a fuoco alcuni temi cruciali del suo lavoro, come il rapporto uomo/tecnologia, che muove da un campo lontano – ma poi ricondotto con sapiente sintesi al discorso sull’arte e con l’arte, come quello dell’automazione elettrica. Il “teatro statico”, come formula di un pensiero, appare al suo rientro in Italia, dopo un passaggio nel 1967 a New York, e in coincidenza con la presentazione della Macchina drogata realizzata negli anni della contestazione.

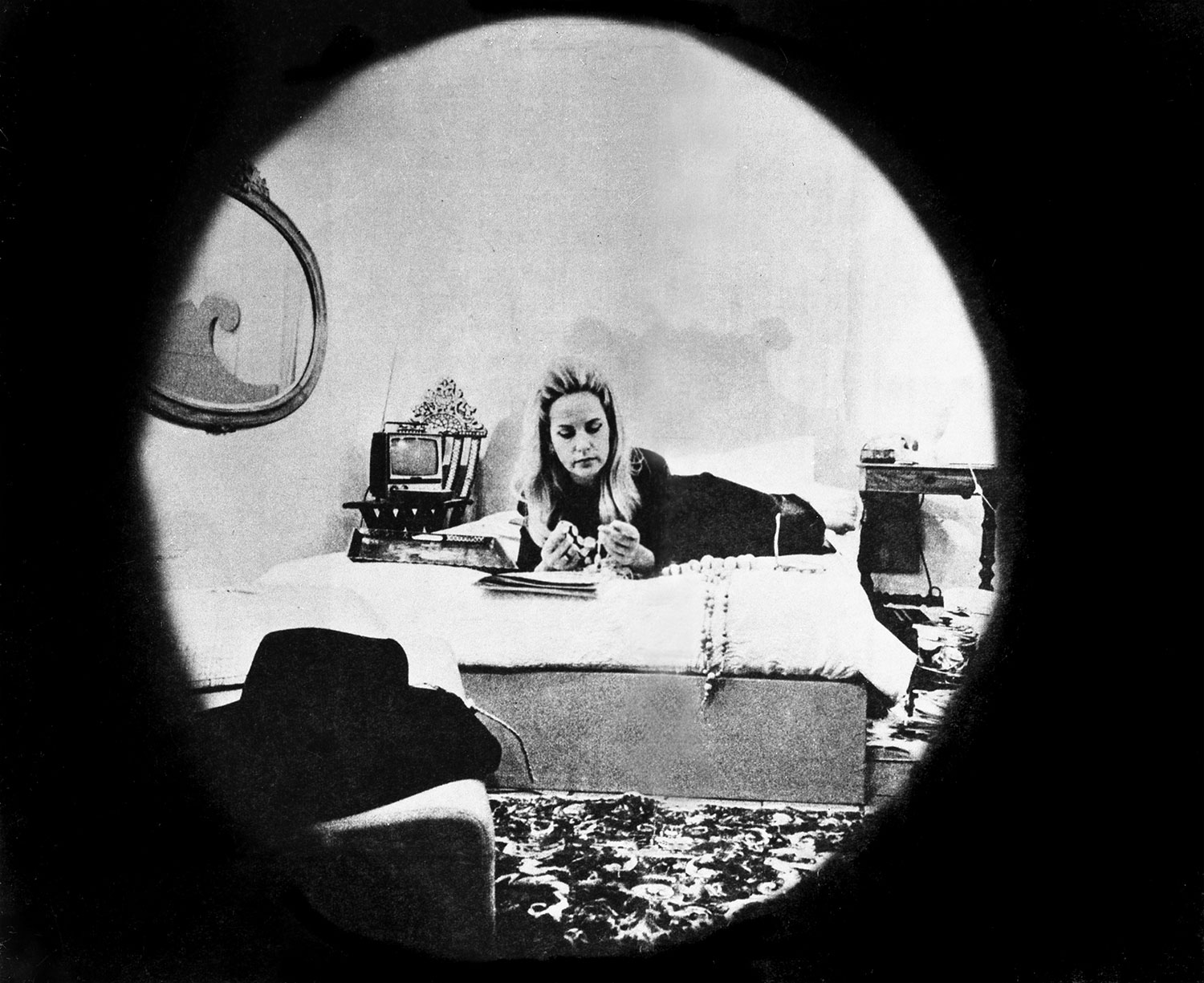

Un lavoro chiave del ragionamento sul “teatro statico” rimane Elisabetta d’Inghilterra del 1976 dove Agnetti insisterà sulla parola “impianto” (tradotto precisamente system nella piccola pubblicazione realizzata nello stesso anno con foto di Giorgio Colombo e Tiziano Ortolani). L’opera, esposta alla Biennale di Venezia nel 1976, è stata realizzata a New York, città dove dal 1975 Agnetti vive regolarmente, legato al circuito di relazioni della sua galleria Roland Feldman, e nella quale apre anche uno studio fotografico affidato a Salvatore Licitra, formatosi su suggerimento di Agnetti stesso nello studio di Ortolani.

Elisabetta d’Inghilterra è pensata come un polittico fotografico: sei foto virate in rosso, in ognuna delle quali è inscritta una frase-chiave, che nella lingua “folgorante folgorata”[2] di Agnetti affrontano il tema del potere e della cultura, la sua rappresentazione presa sullo sfondo del teatro elisabettiano. La sequenza è un dramma senza movimento. Parte dalla presentazione del protagonista, la “Graziosissima sovrana la più degna di essere tale” e si dirige subito al tema dell’atto centrale della rappresentazione: “La cultura è il riflesso della nostra potenza e l’acutezza della vostra intelligenza”. Scorrono i nomi dei maestri teatranti e dei pensatori: Bacone, Webster, Marlowe ecc.; eppure la fotografia (il linguaggio di Agnetti) preferisce ai loro volti l’indicazione scritta di un luogo dove ancora una volta l’azione si svolge senza essere vista (“il bosco”, “in una strada di Londra”, “davanti al Vaticano”). Poi l’esercito, la disputa, il mondo diviso nelle mani del potere. Qui il termine “consenso” è poi volutamente scelto tra il vocabolario di una nascente industria dello spettacolo e dei media della comunicazione, che avrebbe avuto un peso non indifferente nella politica televisiva recente.

Al momento della presentazione in pubblico queste fotografie sono accompagnate da una performance vocale. Il testo narrato, intitolato Prima regia, commenta ogni immagine, indica lo scorrere di una fotografia nell’altra e invita sul finale il pubblico alla collaborazione partecipativa dell’azione: “E adesso che l’azione è finita comincia sul serio l’azione. Una cosa statica da ascoltare con gli occhi e con la mente. Voi, tutti voi, potete ripetere l’azione manovrando l’impianto che vi sta davanti perché la verità è già stata scritta e falsificata. Lasciatemi dunque impiantare questo anello e poi fate come vi pare”.

La familiarità e la conoscenza profonda del linguaggio come materia prima – sia esso scritto o parlato e poi “dimenticato a memoria” – appare una condizione imprescindibile del lavoro di Agnetti cui si avviluppa la necessità di una messa in scena della conoscenza, pensata affatto come spettacolo o mimesi del reale, ma al contrario come meccanismo di svelamento dei sistemi di apprendimento – quelli che lo stesso artista chiamerà “impianti” scrivendo il testo su Elisabetta d’Inghilterra.

L’artista non produce oggetti bensì si occupa dell’immissione nella sfera pubblica di cortocircuiti cognitivi. Queste ambiguità e interferenze trasformano le azioni già avvenute nel teatro – le storie già raccontate, interpretate e registrate – in un sapere da usare, in strumenti da impiegare. Fare è dunque un dimenticare a memoria, anche nel “teatro statico”, poiché l’azione si è svolta come il cibo è stato consumato, e dunque tutto accade da questo momento in poi.

Quella di Agnetti è un’opera che spinge la critica d’arte americana Jane Bell a sottolineare nella recensione della prima personale dell’artista da Feldman nel settembre del 1974, la necessità di questa presentazione americana, affinché un artista rilevante come lui potesse essere incluso in futuro in “importanti esposizioni che per prime hanno proposto una ricognizione del panorama concettuale come per esempio ‘Information’” [3]. Agnetti rimane dunque isolato, poiché “pur condividendo il comune terreno concettualista sul quale operano figure più note […] – i cui interessi principali sono dichiaratamente e primariamente linguistici, paralogici o nel caso di Art-Language, pedagogici – al contempo se ne discosta”. Alla luce dei più recenti percorsi delle arti contemporanee sarebbe forse interessante attribuire le ragioni di questo isolamento proprio al suo essere stato troppo presto “statico”: troppo presto oltre il visivo, oltre i dispositivi, unicamente proteso al momento in cui l’opera scompare e accade nella mente dello spettatore.