L’opera di Vincenzo Agnetti, a paragone della facilità consumistica e all’immediata palatabilità di certe merci artistiche in circolazione, assume oggi, a ventisei anni dalla morte, uno spessore incomparabile.

La sua attività artistica si è sviluppata per meno di un quindicennio, eppure ha affrontato uno sterminato spettro di problemi, sempre mettendosi in discussione, pungolandosi a sconfinare dai limiti imposti dalla tradizione e dall’abitudine. Sospesa tra premesse di razionalità stringente e risvolti di imprevedibile poeticità, essa ha dato luogo a indagini sulla natura e sul funzionamento dei più vari linguaggi, sull’interrelazione dello spazio e del tempo, sulla peculiarità dei mezzi di comunicazione, sulle possibilità di resistenza alle distorsioni del potere e sulle ipotesi di intervento sulla realtà.

Dopo aver praticato, giovanissimo, la pittura informale, avvertì presto i limiti e le deficienze di pratiche artistiche soggette alla dittatura degli stereotipi, acquistando la consapevolezza delle difficoltà, da parte dell’immagine e della parola, di attingere la pienezza del reale, la sua formicolante scorreria attraverso l’istante. Viene in mente il Lord Chandos di Hugo von Hofmannsthal, che decide di rinunciare alla scrittura non riuscendo ad aver ragione della rigidità delle parole e a evitare il carcere delle forme, per cui “tutto si scomponeva in parti e nulla più si lasciava abbracciare con un concetto”. Agnetti sente quest’aporia della cultura occidentale, ma come uscire da quest’impasse continuando a fare arte? Per l’immediato decide di limitarsi al momento germinale delle opere, frequentando e alimentando quel crogiuolo di energie e di fermenti che ribolliva intorno alla rivista milanese Azimuth. In virtù dei suoi “scritti proposizionali” si rende partecipe dell’atto creativo nell’istante dell’origine, per poi distanziarsene subito dopo, lasciando che siano altri a etichettare l’opera col sigillo della finitezza. E si parla di artisti come Manzoni o Castellani… Ma ai suoi occhi tutto si irrigidisce in uno stampo uniformante, le forme chiuse diventano per lui una prigione.

E allora Agnetti sceglie di distanziarsi anche geograficamente. “Liquidazionismo” lo definisce; usa questa parola, così connotata da un senso di insofferenza ideologica, per dare una definizione lapidaria di un’urgenza interna. E dice anche: “arte no”. Si spiega così il richiamo delle latitudini australi, delle asprezze scandinave e delle terre ai confini del deserto: in questo perdersi, in questo volontario smarrirsi in capo al mondo, c’è come una sete di dispendio, una lucidità sacrificale in vista di un ulteriore conseguimento.

Le sue riflessioni continuano, vengono registrate in migliaia di pagine di appunti: non verranno mai più rilette. “Per ogni agire ci vuole oblio”, scrive Nietzsche nelle Considerazioni inattuali, perché solo così sarà possibile immergerci nel flusso della vita: ars oblivionalis come metodo di avanzamento. E, dirà in proposito Agnetti, “la cultura è l’apprendimento del dimenticare”. Dimenticare non significa però sprofondare in un distacco lotofagico o letèo: si dimentica, ma a memoria, così come, per usare un suo paragone, si dimenticano i sapori dei cibi ma se ne metabolizzano i principi nutritivi, come a dire che sotto la superficie talassale dell’oblio dormono vulcani di stimoli e covano maremoti di esperienze.

In Obsoleto, “antiromanzo” scritto tra il 1963 e il 1965, e che sarà pubblicato nel 1968, dove i nessi logici e le proprietà grammaticali subiscono un continuo sabotaggio, Agnetti era riuscito intanto a mettere a punto un metodo d’intervento in virtù del quale, decostruendo dall’interno i postulati del senso comune e le incrostazioni della lingua d’uso, finiva per smascherare la relatività e la limitatezza di ogni convenzione linguistica, ma anche per recuperare, in questa dissezione, tutto ciò che risultava obliterato e disperso.

Proprio nell’introiettamento operativo e nell’accettazione di questo processo di obsolescenza, al tempo stesso catarsi e criterio di interpretazione e decifrazione della realtà, va forse cercata la spiegazione del suo doppio rientro, in Italia e nel novero degli artisti attivi. La prima opera che presenta in pubblico, dal titolo Principia (1967), arriva così a sanzionare la relatività dei significati secondo le modalità di una “logica permutabile”: su una tabella dove si alterna un piccolo gruppo di parole, un cursore, sul quale queste stesse parole sono replicate, può essere fatto scorrere facendo sì che la loro sequenza non sia mai definita una volta per tutte: perché, come dirà di lì a poco, “una parola vale l’altra ma tutte tendono all’ambiguità”.

Ma le ricerche sulle aporie e controversie interne a ciascun linguaggio si arricchiscono e si intrecciano con una ulteriore tematica, quella della proliferazione della tecnologia e dei moderni strumenti di comunicazione, che tendono a diventare, secondo la famosa definizione di McLuhan, essi stessi il messaggio. In questo senso il proposito di Agnetti sarà costantemente quello di disancorare dal suo uso alienante il linguaggio dei mezzi tecnologici o meccanici a cui farà di volta in volta ricorso, dal telefono alla fotografia, dai telegrammi al giradischi. Uno dei primi affondi in questa direzione ha come tema e titolo La macchina drogata (1968): una calcolatrice viene manomessa sostituendo i martelletti destinati a stampare le dieci cifre con altri corrispondenti ad altrettante parole. Ne risulta un’operatività impazzita, un combinarsi non prevedibile di sillabe, in quanto i numeri si traslitterano nell’atto del loro sommarsi e moltiplicarsi, del loro sottrarsi e dividersi: procedura, appunto, drogata, secondo una logica combinatoria irrelata, sfuggente a ogni controllo e in ogni senso, con un codice interno che solo l’intelligenza artificiale della macchina è in grado di comprendere, ora che essa è costretta a esprimere, se così si può dire, le cifre “in cifra”, dove è la parola che si fa cifra alle cifre.

Questa addiction operazionale avrà molteplici risvolti qualche tempo dopo, in modo rovesciato. Secondo le premesse già presenti in Obsoleto, sarà il linguaggio ad algebrizzarsi e a tradursi in una successione di numeri.

L’indagine sul funzionamento dei codici linguistici della tecnologia si esplicita tramite il loro uso à rebours, in modo improprio e stravolto. Con il Neg (1970) Agnetti usa l’oblio a memoria che le sue cognizioni tecniche gli hanno lasciato in eredità per realizzare un calco rovesciato della musica emessa da un giradischi. Grazie a un dispositivo elettronico che annulla il segnale sonoro e rileva, con un rumore artificiale prodotto da un generatore a bassa frequenza, le pause di silenzio, riesce ad azzerare i suoni e a evidenziare gli intervalli muti.

Ma la metafora più immediata e trasparente sia della metodologia investigativa che della poetica dell’artista milanese si può vedere nel Libro dimenticato a memoria (1969), dalle cui pagine fustellate è scomparsa ogni traccia di testo, cosicché esso diviene finestra aperta sul mondo, libro-natura, libro-cannocchiale. Il volume, d’altra parte, sopravvive nei suoi margini, e questi rimandano allo spazio del commento e della glossa. Se consideriamo che in quello stesso anno Giorgio Manganelli pubblica il suo Nuovo commento, proliferante cornice di note e postille che si srotolano le une dalle altre intorno a un centro mancante, a un testo assente, non sarà atto indebito leggere queste due opere, con tutte le loro differenze di stile e di disciplina, come sovrapponibili, come se l’una fosse il supporto deputato dell’altra.

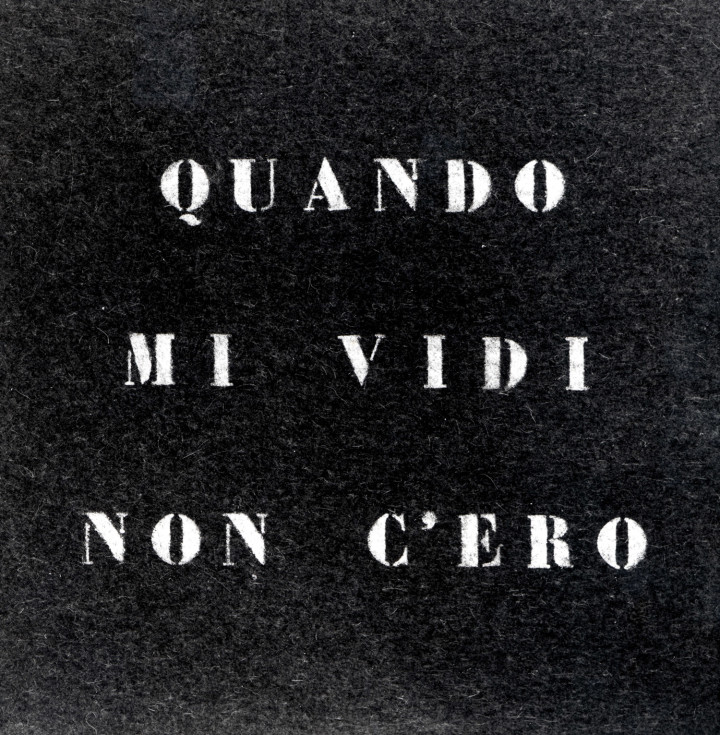

Nei Feltri (1968-1971) e negli Assiomi (1968-1974) Agnetti usa il linguaggio a sostegno e a liberazione di un contro-senso, e lo usa per via di ossimori e paradossi, lo libera nella sua oltranza, cerca di farlo guizzare nell’ambiguità e di renderlo inafferrabile, un linguaggio che non afferma ma si avvita su se stesso e apre una fessura di indicibilità, che contro-dice il suo dire. Nei Feltri le sue frasi, sotto un aplomb di concisione e lapidarietà, lasciano balenare un guizzo di sragione, e più che alla tradizione del nonsense si apparentano esteriormente con le fulminanti greguerias di un Gomez de la Serna: solo che in Agnetti questi statement prendono forma in un mondo dalle dilatate possibilità esistenziali, dove attivo e passivo, stasi e moto, tempo e spazio, il prima e il dopo, l’esserci e lo sparire, si accavallano e si intrecciano, per coincidere fuggevolmente in una scintilla di senso o in un crampo di verosimiglianza. Dice, ad esempio, “quando mi vidi non c’ero”: ed è questo il suo Autoritratto (1971), consistente solo in tali parole stampigliate sul feltro.

Gli Assiomi consistono invece in asserzioni spropositate, paradossali o tautologiche, incise su lastre di bachelite, nello stile anodino di una targa commerciale, e sono accostate a grafici, diagrammi e simboli matematici. Qui il cortocircuito logico e la conseguente scossa di senso segue itinerari di un più freddo e stravolto rigore. Ma dietro questo implacabile ragionare per furore d’assiomi e per sgambetti logici, c’è sempre un nucleo di materia, un fondo esistenziale, uno spessore di vissuto che opera come attrito, come resistenza che dà senso all’atto, e consente l’inveramento della speculazione logica nel tessuto della vita. È questo che distingue Agnetti dai concettuali più arroccati nelle astratte rigidezze dei procedimenti linguistici e matematici.

Nel Progetto per un Amleto politico (1973) il famoso monologo dell’eroe shakespeariano viene depurato dal dubbio che lo contraddistingue, perché il linguaggio, in stato d’arresto di fronte a una biforcazione della possibilità, è sbriciolato in un mosaico di significati compossibili e ugualmente indecifrabili: delle parole di Amleto, convertite in una sequenza di numeri, e pronunciate su un nastro registrato, resta solo l’intonazione, quasi che l’andatura della voce, i suoi ritmi e i suoi soffi, fossero la riduzione ultima del messaggio in esse contenuto. Tale messaggio, in questa sua traduzione ai minimi termini, acquista la capacità di racconciarsi alla bocca di chiunque voglia trasmetterlo alla folla, come un comizio in bianco, un atto politico puro, senza specificazioni e senza contenuti, o se si vuole, dotato potenzialmente di tutti i possibili contenuti.

La necessità di “tradurre” un concetto o un messaggio esprime l’esigenza di fluidificare e semplificare gli irrigidimenti che ciascuna cultura comporta, e in questa esigenza pare di sentir aleggiare quel “seme nascosto di una lingua più alta” che Walter Benjamin vagheggiava come obiettivo finale del compito di traduttore. Poiché ogni linguaggio “parla una sua lingua per una sua civiltà”, ci dice Agnetti, “la sua lettura è limitata, e pertanto deve essere tradotta”. E si riferiva, in questo caso particolare, al linguaggio architettonico: nell’Architettura tradotta per tutti i popoli (1974) la cupola bramantesca di Santa Maria delle Grazie viene appunto disincrostata dal suo stereotipo filtrandola attraverso le immagini della stella polare e di una galassia, andando così al nocciolo del “perché” la cupola, in quanto “sigla della volta celeste”, sia diventata un caposaldo della civiltà rinascimentale.

Un altro punto da rilevare nella poetica di Agnetti, come un corollario all’opera di riduzione, traduzione e dimenticanza che egli auspica, è il regredire delle forme, il ritorno all’origine: “origine e fine in una sorta di processo a catena”, scriveva già in un intervento critico per un volumetto uscito nel 1970, Konzeptionelle Kunst. Ed ecco così che nel Progetto panteistico (1972) invita lo spettatore a un atto beneficamente vandalico, a riportare cioè le statue allo stato di sassi e a restituirle alla terra.

L’ultima parte di questa frenetica avventura creativa si svolge pendolarmente sull’asse Milano-New York, e pare sempre più inclinare verso il lato dell’intuizione poetica.

Il ciclo delle “Foto-graffie” (1979-1981) sembra quasi voler riaprire i conti con la rappresentabilità figurativa. Il mezzo fotografico era stato indagato con la consueta verve dissacratoria e inversionistica già nelle “Fotografie eseguite a mano libera” e “Fotografie eseguite a occhio nudo” (1974), utilizzando la tecnica del “procedimento interrotto”, che consentiva di eliminare sia il mezzo (la macchina fotografica) che l’oggetto esterno, così da “capovolgere politicamente il messaggio”. Mentre in questi casi Agnetti si era limitato a dipingere sui fogli di carta sensibilizzata con il liquido di sviluppo, con le “Foto-graffie” egli fa ricorso al “procedimento alterato”, scalfendo direttamente la carta, annerita per l’esposizione alla luce, con una punta: appaiono in questo modo filamenti e puntinature, che danno vita a motivi vegetali e floreali. Così, in queste ultime prove, in cui lo stile ritrova il suo assopito collegamento con lo stilo, egli, ridando corda alla pulsione ancestrale del graffito, finirà in qualche modo per sancire una sua personale discesa a ritroso verso il momento germinale delle arti.

Per poter essere seguito lungo tutta questa irripetibile parabola, conclusasi nel pieno dell’energia creativa, a cinquantacinque anni, Agnetti non cessa di richiedere la partecipazione intellettuale ed emotiva dello spettatore: il “ponte di Rembrandt” che egli ci apre sarà possibile oltrepassarlo solo se accettiamo anche noi, ogni volta, di entrare da attori nei suoi reami di parole, immagini e oggetti: traducendo, riducendo, dimenticando a memoria.