“Non so dove, ma c’è un’installazione con dei cuscini rosa… La devo trovare!”. Questa breve frase, colta semidistrattamente in uno spostamento in metropolitana durante la recente Design Week, nella sua disarmante, entusiastica, semplicità offre una efficace – seppur inconsapevole – chiave di lettura del fenomeno del Fuori Salone e diventa, al tempo stesso, un grimaldello teso a scardinare condivise modalità di messa in scena e narrazione di un sistema – quello del design – indissolubilmente legato a Milano e all’Italia, rivelandone alcune criticità identitarie.

Se negli anni il proliferare di eventi/mostre/cocktail off è stato salutato come felice e fecondo per la città e per il sistema stesso perché vitale, democratico e complementare alle proposte del Salone del Mobile in Fiera, che resta – non si dimentichi – l’evento centrale per addetti ai lavori e aziende italiani e internazionali – come confermano i dati ufficiali dell’edizione appena conclusa, 343.602 presenze in 6 giorni, provenienti da 165 paesi con un incremento del 10% rispetto all’edizione 2015 – oggi tale bulimica, irrefrenabile, espansione richiede, tanto ai design professionals quanto ai semplici appassionati, una ancora maggiore capacità di selezione e un più approfondito esercizio critico.

Il problema diventa quindi: il pubblico allargato di questa festa mobile è davvero consapevole di quello che sta andando a vedere? Ma, soprattutto, quello che si sta vedendo ha una pregnanza/validità che lo giustifichi e lo renda significante e significativo? E, in ultima analisi, quanto questo giova al design e alla sua rappresentazione, fisica e simbolica?

Quando tutto diventa design, e il design volge all’entertainment, il rischio è che la forma prevalga, inevitabilmente, sulla sostanza, il contenente sul contenuto. Con risultati assai altalenanti e nella maggior parte dei casi deludenti. Case di moda, marchi automobilistici, brand di alta gamma, spinti dalla impellente necessità dell’esserci a ogni costo, “generano” installazioni muscolari – fatte apposta per selfie d’ordinanza e immediata veicolazione social – ed esperienze “immersive”, senza però spingersi oltre al momentaneo appagamento retinico.

Fuor di dubbio, la disciplina del design non è più – e forse non è mai stata – ascrivibile al solo furniture, ma è fluida, tocca ambiti molto più vasti e rizomatici, dal food alla grafica al gioiello, dal progetto dei servizi fino a quello dell’immateriale con implicazioni etiche, politiche, sociali e antropologiche e complessi intrecci con le scienze e le nuove tecnologie. Ben vengano quindi contaminazioni e scambi disciplinari, così come azioni di risemantizzazione e messa in discussione di rigide tassonomie e inquadramenti.

Bisogna però allora recuperare la lezione dei Maestri, in primis Andrea Branzi – suoi “Teatro” da Luisa Delle Piane, “Madri” da Clio Calvi Rudy Volpi, “Orbite” e “Nature diverse” alla galleria Scacchi – e guardare a nuove drammaturgie del progetto, che contemplino temi ancestrali, quali la morte, il sacro, l’eros, il trascorrere del tempo. O Ettore Sottsass, architetto, designer, scrittore, fotografo, intellettuale, di cui la Galleria Jannone propone una sorta di raffinato reenactment di “The Indian Memory”, a cura di Francesca Picchi, a trent’anni dalla prima presentazione in galleria, con ceramiche – disegnate da Sottsass tra il 1972 e il 1973 e realizzate da Alessio Sarri nel 1987 – disegni preparatori e stampe. O, ancora, figure seminali, anarchiche e non facilmente classificabili, come Nanda Vigo e Riccardo Dalisi, presentati da Erastudio Apartment-Gallery. Fondamentale la ricerca. Una ricerca pura, solo apparentemente in contraddizione con logiche e processi della produzione industriale. Una ricerca fatta di test, pezzi unici, prototipi, autoproduzioni, essenziale e imprescindibile per alimentare e perseguire la grande utopia democratica della serialità su cui si fonda l’idea stessa di design.

E in questo sono esemplari pratica e poetica di Studio Formafantasma, Andrea Trimarchi e Simone Farresin – vivono e lavorano tra Amsterdam e Eindhoven – che conducono una incessante sperimentazione su tecniche, lavorazioni e materiali, evidente in “Foundation”, personale allo Spazio Krizia, incentrata sulla luce, dove sono esposti studi preparatori e prototipi, ma anche opere della collezione Delta, realizzate per la Galleria Giustini/Stagetti di Roma, e un’anteprima della collaborazione con il Textile Museum di Tilburg, necessari prodromi per WireRing e Blush lamp, i primi prodotti industriali progettati da Farresin e Trimarchi per Flos, presentati a Euroluce 2017. Il rapporto dei Formafantasma col passato, più o meno recente, è, per loro stessa ammissione, disinvolto. I loro progetti sono il risultato di una stratificazione di fonti e influenze eterogenee. Simili attraversamenti diacronici e sincronici animano il colto e denso allestimento retrofuturistico e intriso di suggestioni cinematografiche “Punti di Vista”, a cura di Britt Moran ed Emiliano Salci, fondatori di DIMORESTUDIO, nel Design District di Brera in un appartamento di via Solferino, e l’installazione di Simone Ciarmoli e Miguel Queda “Essentials” allo STRAF Hotel. Se i primi partono dal film documentario L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot di Serge Bromberg e Ruxana Medrea quale possibile metafora dello stato del design contemporaneo, i secondi intervengono su un ideale “non luogo” – la hall di un albergo – per caricarlo di nuovo senso e significato e trasformarlo in una contemporanea wunderkammer.

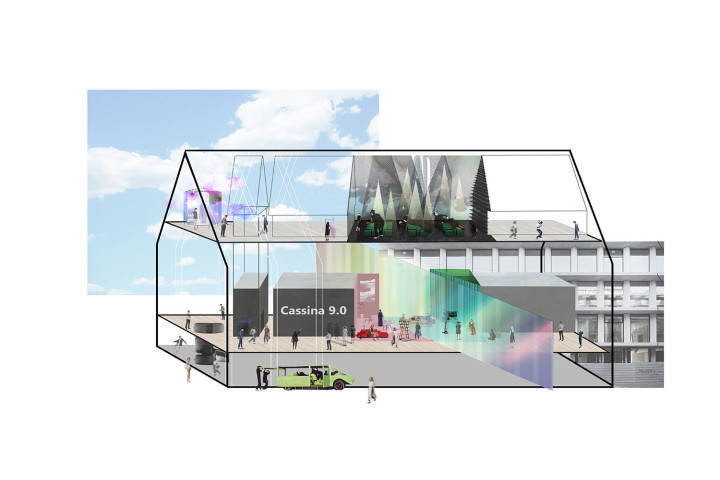

Analogamente, Cassina con “Cassina 9.0”, installazione site-specific a cura di Patricia Urquiola, alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli celebra i novant’anni dell’azienda, lavorando su storia e memoria per proiettarli in un futuro più o meno remoto sospeso fra virtuale e reale, in cui si stagliano come fari il Refuge Tonneau, ricostruzione del rifugio di montagna portatile disegnato da Charlotte Perriand e Pierre Jeanneret nel 1938, e l’utopica e performativa Kar-a-sutra, primo prototipo di macchina monovolume disegnato da Mario Bellini nel 1972 per la fondativa mostra “Italy: The New Domestic Landscape” al MoMA di New York.

L’attenzione a materiali, processi di produzione/trasformazione quasi alchemici, recupero della mano intelligente e dello storytelling è il tratto che accomuna il norvegese Sigve Knutson, l’olandese Sabine Marcelis e il tedesco Philipp Weber al Foyer Gorani, protagonisti di una serie di interessanti piccole, ma preziose, mostre a cura di Federica Sala. Allo stesso modo, Paul Cocksedge con “EXCAVATION: EVICTED”, da lui organizzata in collaborazione con Beatrice Trussardi a Palazzo Bocconi-Rizzoli-Carraro, sede della Fondazione Luigi Rovati, coniuga il dato personale con la sperimentazione in una selezione di opere realizzate a partire da materiali provenienti dai carotaggi dello studio di Londra in cui ha vissuto negli ultimi dodici anni. Persegue invece una continuità nella varietà di morandiana memoria, Matteo Cibic che, non senza ironia, con “Vasonaso” propone una originale rilettura della lavorazione ceramica declinata in strampalati ceppi genealogici.

Confermano il loro talento i nipponici Nendo e Tokujin Yoshioka, praticamente acclamati all’unanimità per il delicato minimalismo di “Jellyfish vase” e la capacità di disegnare l’invisibile nello showroom di Jil Sander, l’uno, e per la narrazione emozionale attraverso la tecnologia di “Senses of the Future” per LG, l’altro. Sempre di Tokujin i Fountain – Glass Table, delicati tavoli in vetro per Glas Italia, intelligente fusione di artigiania e tecnologia industriale, esposti nel flagship store di Issey Miyake.

La vera novità del 2017 è il nuovo polo Ventura Centrale nei Magazzini Raccordati di via Ferrante Aporti, per la prima volta aperti al pubblico con, di particolare interesse, “May I have your attention, please” dell’olandese Maarten Baas, polifonica, a tratti cacofonica, e ironica installazione popolata da megafoni e modelli della “101 Chair” disegnata per Lensvelt, e la sottile riflessione su luce e vetro condotta da Luca Nichetto e Ben Gohram per Salviati 1859 nella duplice installazione – “Pyrae” e “Strata” – dal sapore poeticamente sottsassiano.

Sono però i progetti apparentemente più silenziosi a risultare i più incisivi. A un primo superficiale sguardo “Study for a Soap” di Emmanuel Tussore non sembra altro che quanto dichiarato dal titolo stesso: sapone di Aleppo, elegantemente confezionato ed esibito in ordinate vetrine nel mezzanino di Palazzo Litta. In realtà, le forme sono dolorosamente modellate a evocare architetture sventrate dalla guerra e la dolcezza del materiale, simbolo della cultura millenaria di maestri saponieri e, per traslato, dell’intero paese, è ossimoricamente associata a una devastante crudeltà. Ancora una volta la dicotomia forma e sostanza, contenente e contenuto. Ma questa volta il design ribadisce se stesso, la propria proteiforme natura e la capacità di intercettare e tradurre lo Zeitgeist nel suo farsi politico. Altro che cuscini rosa…