Il colpo d’occhio è impressionante: ci troviamo di fronte a un’opera di decostruzione radicale, a una vivisezione della grammatica visiva, in preda a una dissociazione temporale che rimette in gioco ogni istante che va dalla fattura dell’opera d’arte alla sua fruizione.

Dobbiamo assuefarci alla moltiplicazione dei punti di vista, alla scomposizione dei piani, al farsi e disfarsi dei significati, al continuo pendolarismo tra metafora e tautologia, al contrappasso tra il guardare e l’essere guardati. Angela Madesani e Anna Maria Maggi, curatrici di “Teoria delle apparenze. Opere 1969-2015”, mostra personale di Giulio Paolini alla Galleria Fumagalli, sono riuscite a cogliere e a concentrare praticamente in un unico spazio la summa del suo lavoro.

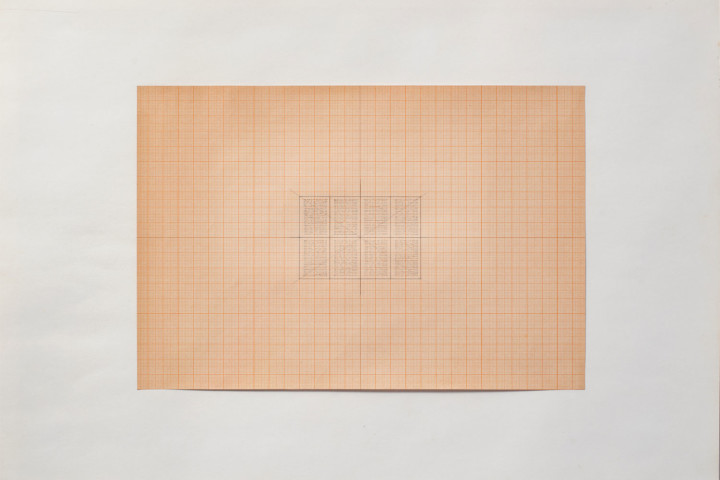

La prima opera in ordine cronologico, Quam raptim ad sublimia (1969), si riferisce alla frase tratta da un’epigrafe in ottone incastonata nel marmo, che, una volta riportata su uno striscione di stoffa appeso a un chiodo e ripiegato su se stesso, si scarica della sua forza assertiva, offrendosi alla lettura per frammenti discontinui e smarrendo la compiutezza del suo significato. Dalla decostruzione del linguaggio e dall’implosione del senso si passa allo studio dell’organizzazione dello spazio e alle fondamenta teoriche del quadro: indicativo è lo Studio per “Disegno geometrico” (1971), una semplice squadratura a matita su un foglio di carta che prelude all’organizzazione proporzionale e ai parametri prospettici che costituiscono il canone della storia dell’arte occidentale, e che saranno oggetto di innumerevoli riflessioni nelle successive opere di Paolini. Ne è un ulteriore esempio Equivalenza (1975), un disegno a matita su tela che offre una stringata costruzione prospettica con un surplus di illusionismo: i chiodi piantati lungo i bordi verticali fingono un’ulteriore tridimensionalità oltre a quella allusa dalle linee e dal punto di fuga.

Il cortocircuito tra la presenza corporea degli oggetti e la loro rappresentazione o descrizione emerge anche in L’arte e lo spazio. Quattro illustrazioni per uno scritto di Martin Heidegger (4) (1983), in cui il libro, che reca dei frammenti di gesso inseriti tra le sue pagine sbiancate, non racconta la scultura ma parla direttamente attraverso la materia di quest’ultima, quasi a recuperare un linguaggio impersonale e pre-logico. Ma la materialità delle cose è sempre presente a radicare prepotentemente al reale quel concettualismo del quale Paolini è a ragione considerato uno dei massimi e più originali esponenti: come possiamo vedere ad esempio in L’indifférent (1992) o in Terra di nessuno (2013-2014), la grana lignea delle cornici e dei cavalletti, le lacerazioni della carta, la trasparenza del vetro sono lì a sfidare la nostra percezione in un gioco di scomposizioni, di ritagli e di dislocazioni che traducono sul piano fenomenico le aporie, i paradossi e le contraddizioni che siamo indotti a sperimentare seguendo il filo dei pensieri che l’artista fa sorgere a getto continuo nella nostra mente.