Come il titolo del nuovo lungometraggio di Philippe Parreno ci suggerisce (No More Reality Whereabouts, 2019), seguire le numerose proiezioni de “Lo schermo dell’arte” significa osservare le molteplici permutazioni che la realtà subisce nella traduzione delle immagini in movimento, misurando i diversi gradi di separazione, a volte impercettibili, che dividono il reale dalla sua rappresentazione.

Non è un caso che spetti a un maestro del teatro delle ombre indonesiano il compito di introdurre il film d’apertura. Il dhalang, collaboratore di Parreno, ci introduce a un teatro di ombre e burattini, protagonisti delle narrazioni dell’artista franco-algerino, qui riuniti in un’unica proiezione organica e lineare, sintesi di trent’anni di esperimenti cinematografici (1987–2017).

Ann-Lee, personaggio manga acquisito da Parreno nel 1999, ritorna per mettere in scena la sua autocoscienza quale marionetta senza voce che, per dare forma alla sua volizione, necessita di un doppiatore essendo, per sua stessa ammissione, “no ghost, just a shell”.

Le forme spigolose e tridimensionali dell’animazione digitale lasciano il posto a quelle più delicate di una camera d’albergo, tradotte dalla grana dell’immagine in un paesaggio morbido e pittorico. Queste visioni d’interno sono abitate solo dai toni dolci della voce femminile che, con ininterrotta precisione, descrive la posizione del mobilio presente in questa suite del Waldorf-Astoria di Manhattan, quasi sviluppando in tempo reale le indicazioni per lo scenografo di questo film senza attori. Gli unici movimenti sono infatti prodotti dai cambiamenti della luce e delle precipitazioni, interrotti unicamente da riprese ravvicinate alla liquida calligrafia di una penna stilografica. Tutto questo si rivela nuovamente come un teatro di marionette e fantasmi artificiali, costruito attraverso gli strumenti più classici del cinema – tutto ricreato in teatro di posa – e più avanzati dell’intelligenza artificiale, capace di interpretare il ruolo di Marylin Monroe con meccanica precisione riproducendone la voce e la grafia attraverso un braccio meccanico.

È notizia recente che, come Marylin, anche James Dean ritornerà sugli schermi, attraverso l’uso di computer grafica e di materiale d’archivio, in una nuova produzione hollywoodiana, i cui registi sono stati già accusati di essere “burattinai di morti”.1

Quando nel 2016 ho scritto per la prima volta di questo festival, è stato naturale utilizzare il concetto di post-truth, nominata poco tempo prima parola dell’anno. A tre anni di distanza, con termini come fake news e deepfake che affollano sempre più la nostra cultura mediatica, la più generale e beneducata post-verità sembra arrossire. Come Dean, anche Marylin e Ann-Lee sono due gusci-marionetta ma, nell’esposizione della propria natura, riescono a farci interrogare su cosa sia reale, cosa finzione, e se, alla fine, tale distinzione sia effettivamente possibile.

Le stesse domande risuonano anche nella ricerca più documentaria di Jeremy Deller. In Putin’s Happy (2019), l’artista si concentra sulla disinformazione alla base della politica delle bugie e dell’odio che anima tristemente le manifestazioni pro-Brexit davanti al parlamento inglese. Deller decostruisce il linguaggio dei manifestanti attraverso il fact-checking in tempo reale e l’analisi semiotica di bandiere e tatuaggi, elaborando un’analisi che non ricerca una neutralità politica, ma diventa una forma di attivismo per immagini – capace di catturare il rumore e la cacofonia di questo teatro contemporaneo dell’assurdo.

In questa crisi di verità quotidiana, l’attivismo trova eco e sviluppo nella metodologia di Forensic Architecture, interessati a trovare nell’evidenza delle informazioni – raccolte sul campo attraverso i nuovi strumenti forensi di analisi digitale –, gli indizi necessari per costruire la propria narrazione di denuncia. In Triple-Chaser (2019) – presentato alla scorsa Whitney Biennial sollevando non poche polemiche – la diffusione di gas lacrimogeni e di proiettili prodotti da due compagnie controllate dalla società di Warren B. Kanders, oramai ex membro del Board of Trustees del Whitney Museum,2 viene studiata attraverso l’uso di intelligenza artificiale e crowdsourcing umana, creando un documento dove la presunta soggettività estetica incontra l’oggettività scientifica.

Realtà, immaginario e finzione ritornano nella mostra collaterale, “VISIO. Moving Images After Post-Internet”3, per raccontare il ruolo delle nuove tecnologie nelle strategie dei giovani artisti in questa era “after post-truth”. Attraverso l’utilizzo sobrio e controllato della realtà virtuale, Patrick Alan Banfield condivide una visione intima del proprio archivio di immagini in movimento, riprodotte in una sala panoramica di ottocentesca memoria attraverso sei schermi virtuali (Mein Blick–My View, 2017). I sei canali sono fruibili attraverso un unico visore e uno schermo che ne riproduce l’esperienza per il resto del pubblico, ricreando il paradosso della solitudine del giocatore iperconnesso alla ricerca di altre forme di empatia basate su una condivisione mediata e indiretta. Tema che ritorna nella visione più nera di Polina Kanis, dove una moltitudine di soggetti passeggia nelle acque di una piscina oscura (The Pool, 2015). Pur connessi dall’acqua – per Jung, metafora dell’inconscio collettivo – questa moltitudine esprime nel suo silenzio la propria solitudine.

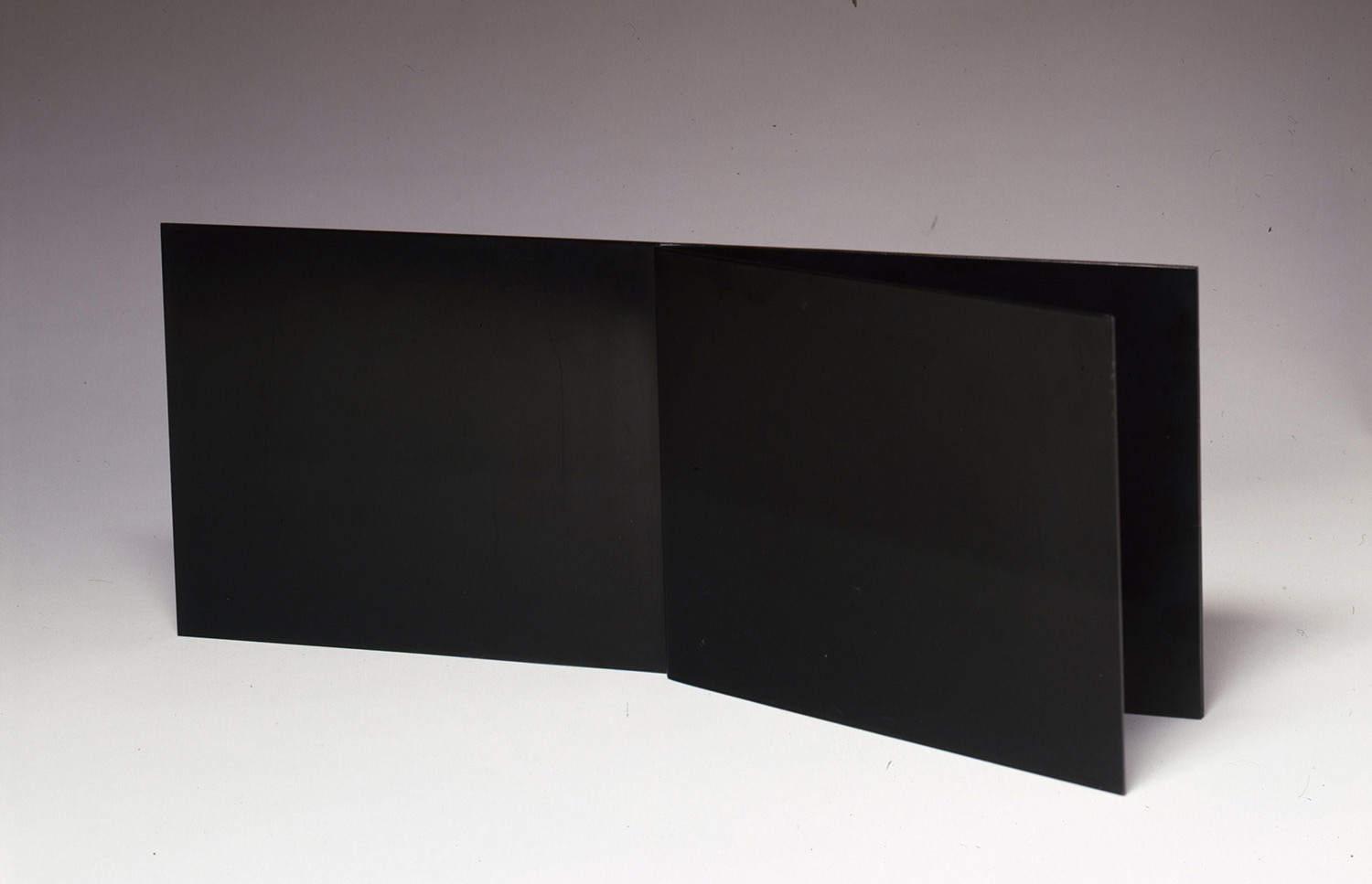

All’interno del programma meritano infine una menzione speciale anche i documentari sulla vita degli artisti, tra cui ricordiamo Letizia Battaglia-Shooting the Mafia (Kim Longinotto, 2018), capace di offrire una nuova visione sulle stragi della mafia nella Sicilia degli anni Ottanta e Novanta attraverso la lente del fotogiornalismo emotivo di Battaglia, e Ettore Spalletti (Alessandra Galletta, 2019), in grado di mostrare con chiarezza il paesaggio cromatico dell’artista dentro e fuori i suoi campi pittorici, unendo il cielo azzurro dell’Adriatico, il bianco delle pietre polverose nelle abbazie abruzzesi alla chiarezza compositiva del suo studio, cappella laica dedicata al silenzio della contemplazione.