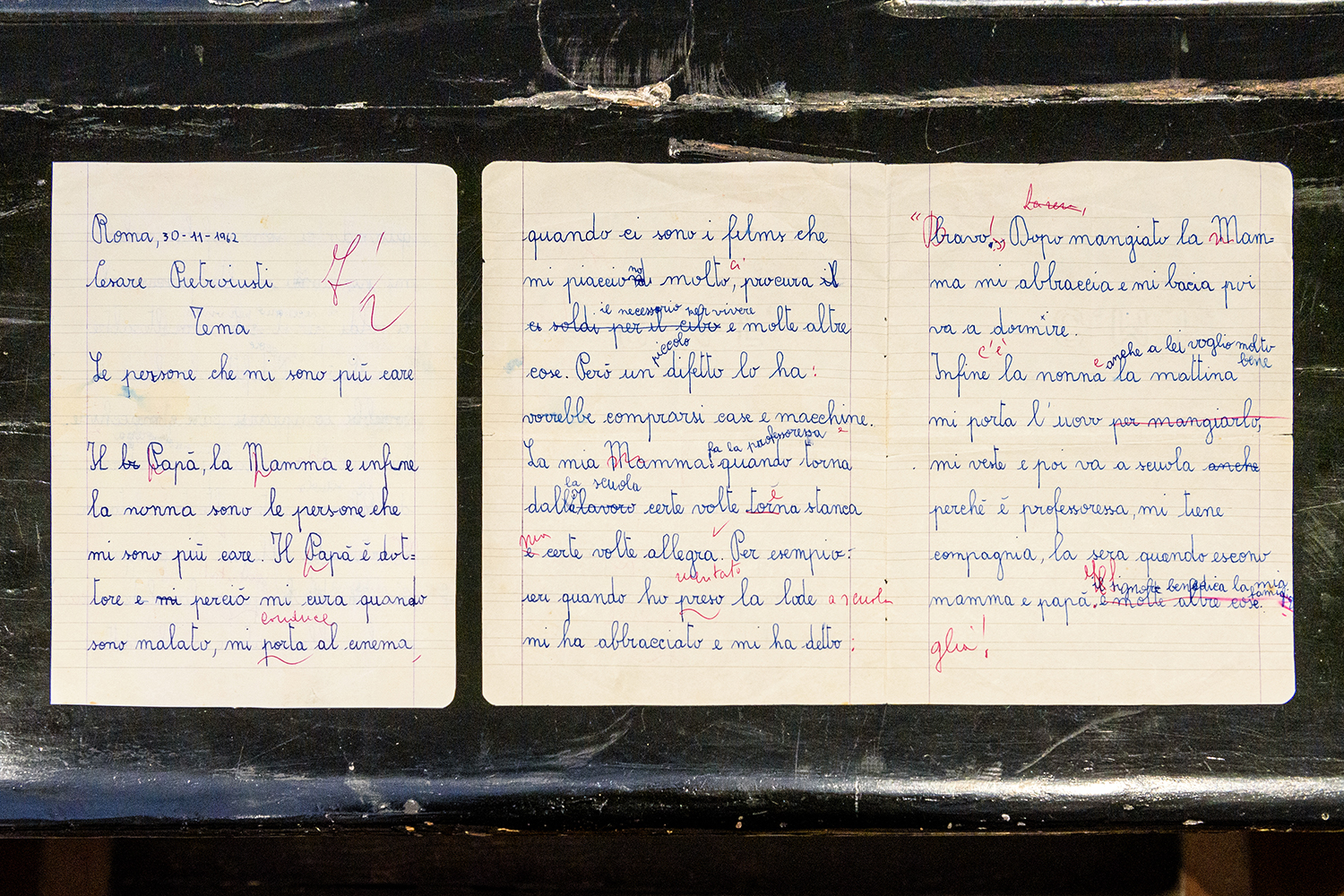

1964: una frustrazione infantile diventa una ferita ancora aperta, mai cicatrizzata completamente, da cui scaturisce un percorso narrativo e relazionale che tenta di arginarla o, in ultima analisi, di schiuderla definitivamente per valicare il muro che lo separava da sua nonna. 1998: le confessioni, gli sproloqui e i deliri, scritti intimamente nella porta del bagno di un bar, si sdoppiano rivelandosi pubblicamente. 2015: la vulnerabilità, le incertezze, la fragilità e l’autocensura sono condivise con il pubblico, mettendo in discussione l’autorialità e la definizione stessa del fare arte. 2019: un’opera in fieri, destinata al Madre di Napoli, viene realizzata attraverso un laboratorio condotto da Pietroiusti con il MAMbo e il Grazer Kunstverein di Graz. Un lungo workshop che coinvolge studenti e giovani artisti, con l’obiettivo di riprodurre – secondo un processo di co-autorialità – gli oggetti esposti in forma fisica, performativa e narrativa.

Sono solo quattro esempi degli “oggetti-anno” che dal 1955 fino al 2018 vengono allestiti intorno all’ultimo oggetto-anno (2019), collocato al centro della Sala delle Ciminiere, da cui si snoda la prima retrospettiva di Cesare Pietroiusti intitolata “Un certo numero di cose” in un’istituzione italiana.

La mostra, promossa dal MAMbo di Bologna è stata vincitrice della IV edizione del bando Italian Council (2018). Una riflessione sul concetto stesso di “mostra retrospettiva” e sulla effettiva possibilità di rappresentare un percorso di ricerca artistica in tale formato, costruita attraverso l’autonarrazione delle proprie opere, ma anche tramite oggetti, azioni e ricordi a partire dal suo anno di nascita fino all’attualità, con il significativo spartiacque del 1977 – in cui gli oggetti si spostano prevalentemente dalla sfera personale all’attività artistica. In questo modo il visitatore ripercorre, anno dopo anno, un intreccio esperienziale del quotidiano dell’artista che diventa prassi dialogica, condivisione dell’intimità e annullamento del privato e che, contestualmente, si articola come un compendio delle opere più rappresentative delle sua carriera, allestite non in ordine rigorosamente cronologico, bensì attraverso rimandi, connessioni e intersecamenti narrativi. Un tentativo di performare la propria vita in relazione alla propria attività artistica che rischia spesso, lungo il percorso della mostra, di diventare autocelebrativo, autoreferenziale e quasi vano esercizio narcisistico di stile. Una provocazione in cui il disorientamento, la sperimentazione e l’ossessione del racconto rischiano di intrappolare lo spettatore in una circolarità che potrebbe fagocitare qualunque idea concreta all’interno di se stessa. Tuttavia, se accettiamo la pratica relazionale e concettuale del suo percorso, condividendo con lui un orizzonte simbolico culturale, è evidente come ogni elemento diviene il pretesto per parlare di un contesto condiviso, di una stratificazione culturale che ripercorre, attraverso oggetti quotidiani, la retrospettiva di ognuno di noi. L’intera operazione richiama lo spettatore a riflettersi in determinati anni per rielaborare e ridotare continuamente di senso un’esperienza multilaterale.