Il confronto critico con il linguaggio, inteso come strumento del potere maschile, non è insolito nelle opere di artiste impegnate variamente con il femminismo. Tra le altre (ad esempio Tomaso Binga, Libera Mazzoleni, Verita Monselles), Cloti Ricciardi lavora su questo tema all’interno di un percorso particolarmente interessante.

Nel 1968 l’artista si confronta con il trasferimento della scrittura in un contesto visivo simulando gli andamenti della grafia in corsivo con dei trucioli di fonderia, sottilissimi frammenti di metallo arricciati in strisce e spirali di varie forme e spessori; in Alfabeto dispone i trucioli in una serie di scatole di plexiglas e in Lettere d’amore li allinea su un supporto di carta, in file orizzontali irregolari. Cloti Ricciardi sceglie e riusa un materiale di scarto, residui che conservano una sorta di memoria del processo di lavorazione da cui derivano, nella configurazione tagliente e nelle vibrazioni che le strisce metalliche emettono ad ogni sollecitazione. Ne emerge la costruzione di una sorta di scrittura instabile e primordiale, un alfabeto indecifrabile. Forse parole pericolose, taglienti, ironiche, tanto più quando vanno a comporre lettere d’amore.

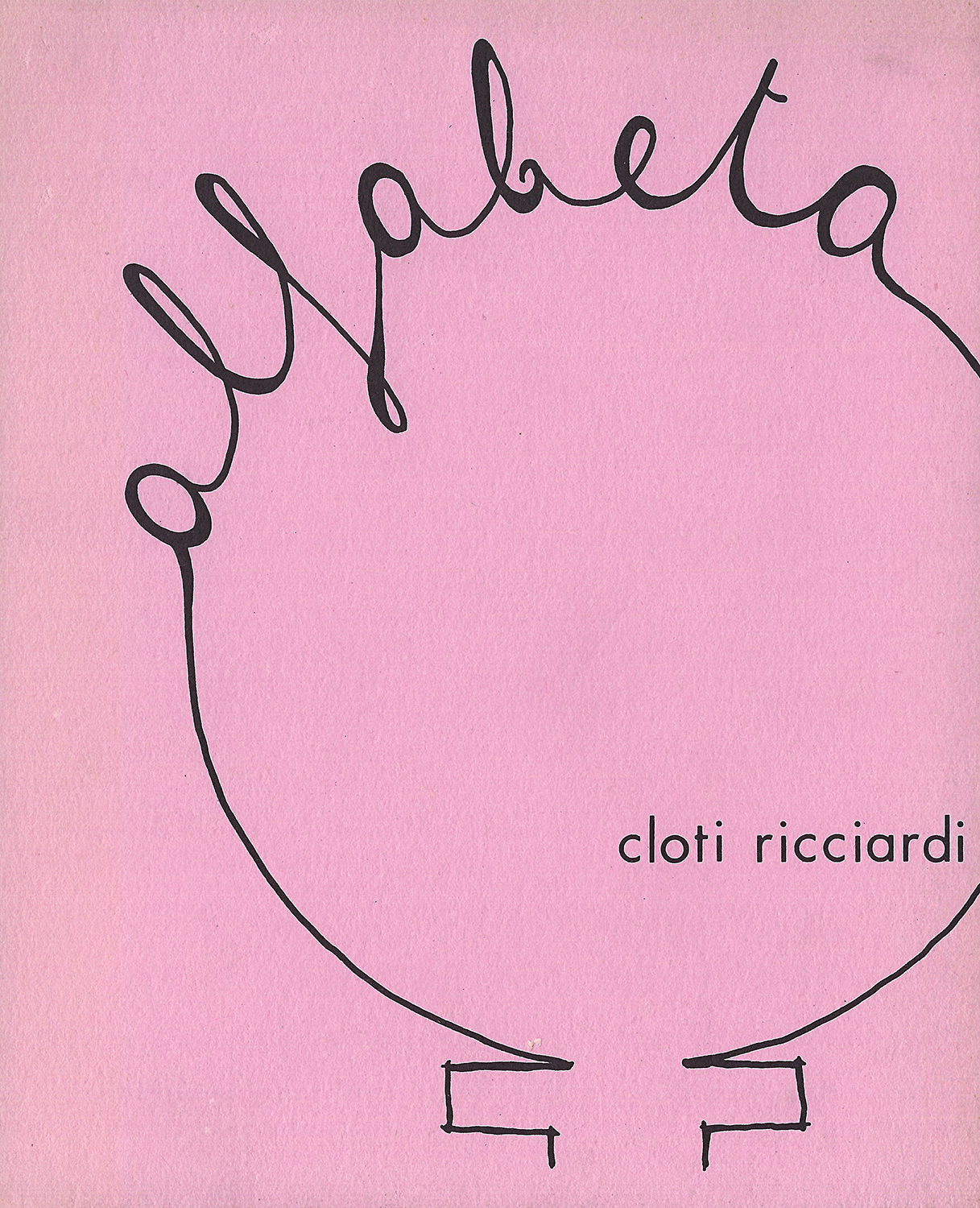

E pochi anni dopo, nel 1975, Alfabeto si trasforma in alfabeta: la scrittura asemica viene sostituita dall’intenzionalità di un processo semantico basato sul rapporto tra testo e immagine. I segni tracciati dai trucioli diventano parole, l’opera prende la forma di un libro, la scrittura afferma la propria valenza comunicativa e si associa direttamente alla fotografia. Un piccolo libro sorridente e nello stesso tempo agguerrito e corrosivo che imposta una ricerca complessa e circolare, tra femminismo, parola, immagine, convenzioni culturali.

Perché tra Alfabeto e Alfabeta, due diversi modi di riflettere sulla vacuità e sull’importanza delle parole, è maturata la militanza femminista, un’esperienza personale e politica che in quegli anni surclassa e assimila quella artistica: “il femminismo – afferma Cloti in un’intervista di Marta Seravalli – fu un’esperienza talmente travolgente, talmente importante, che l’arte in quel periodo passò un pochino in secondo piano”. È l’epoca in cui l’artista lavora sull’identità femminile – la propria, come in Expertise e quella collettiva e socialmente connotata, come in Io donna – ma soprattutto sperimenta la creatività effervescente delle manifestazioni pubbliche e l’impatto dell’autoscoscienza.

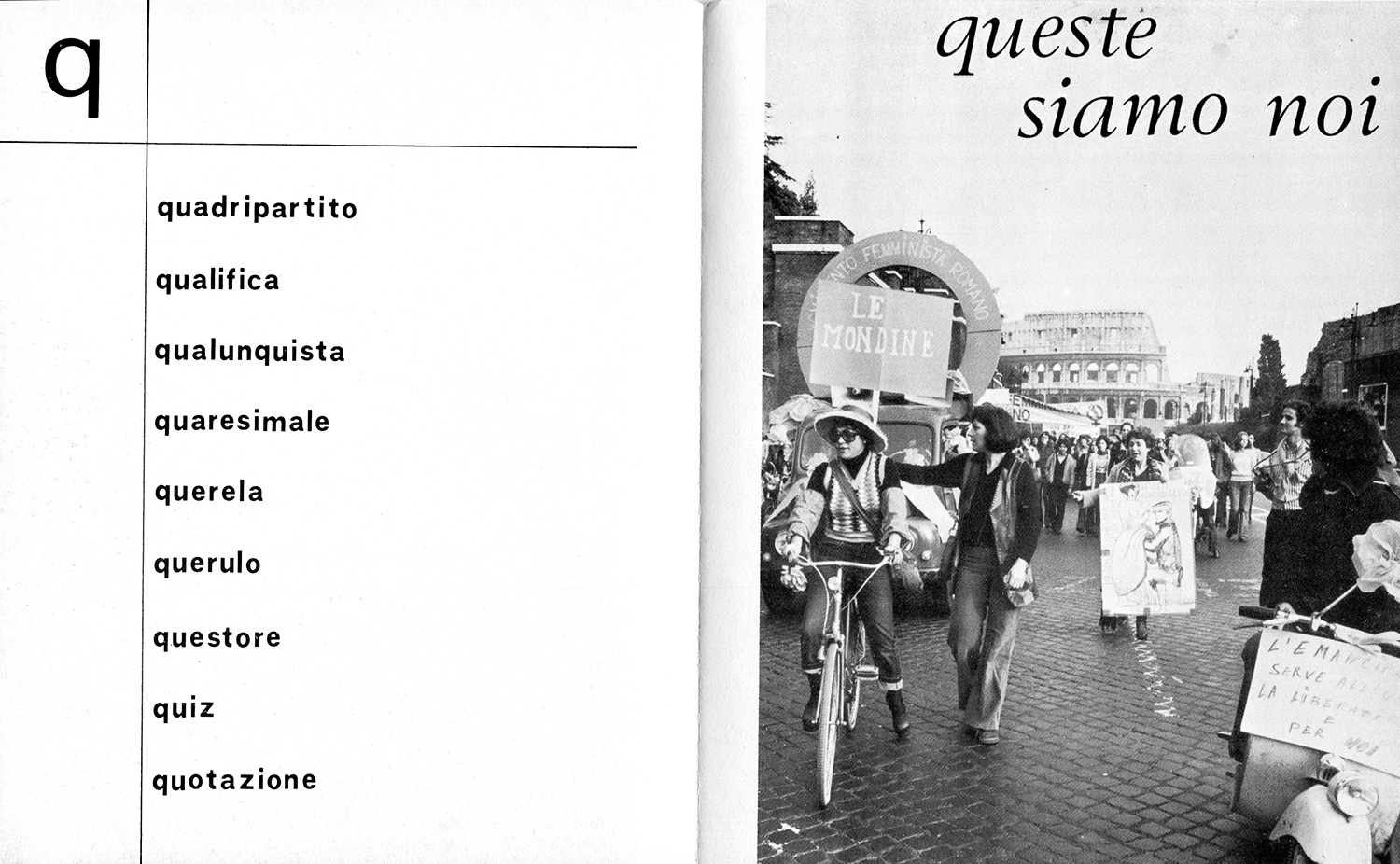

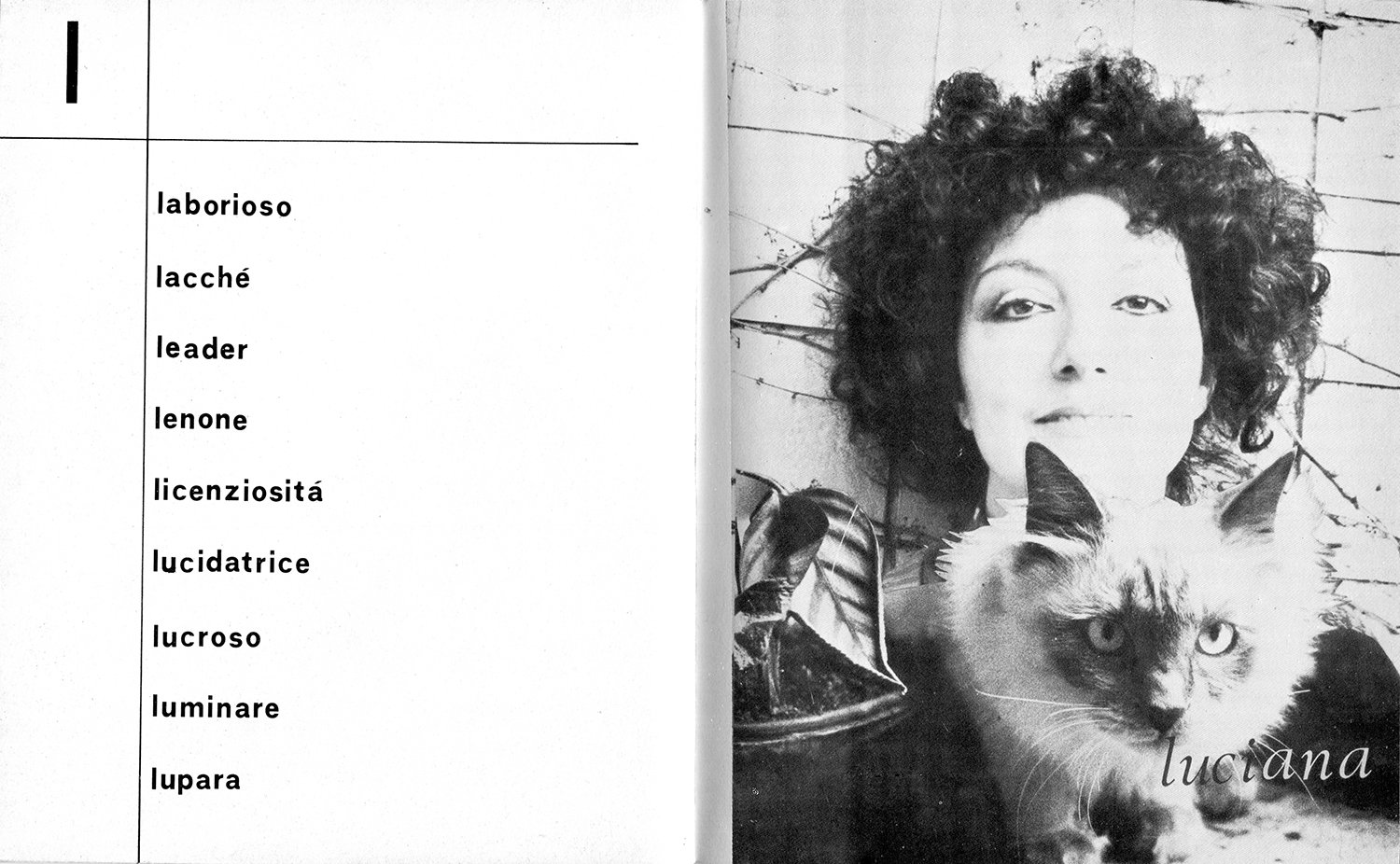

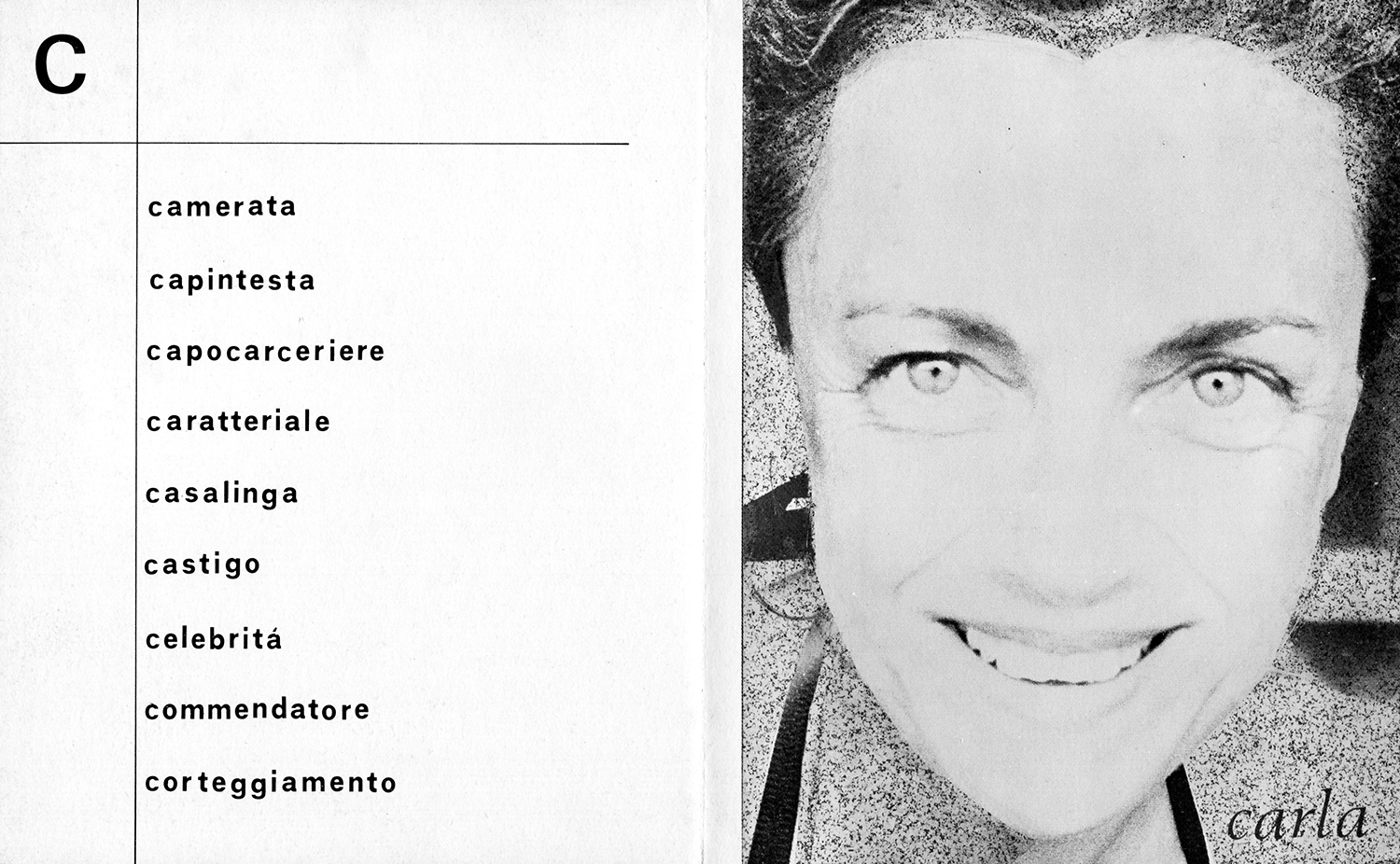

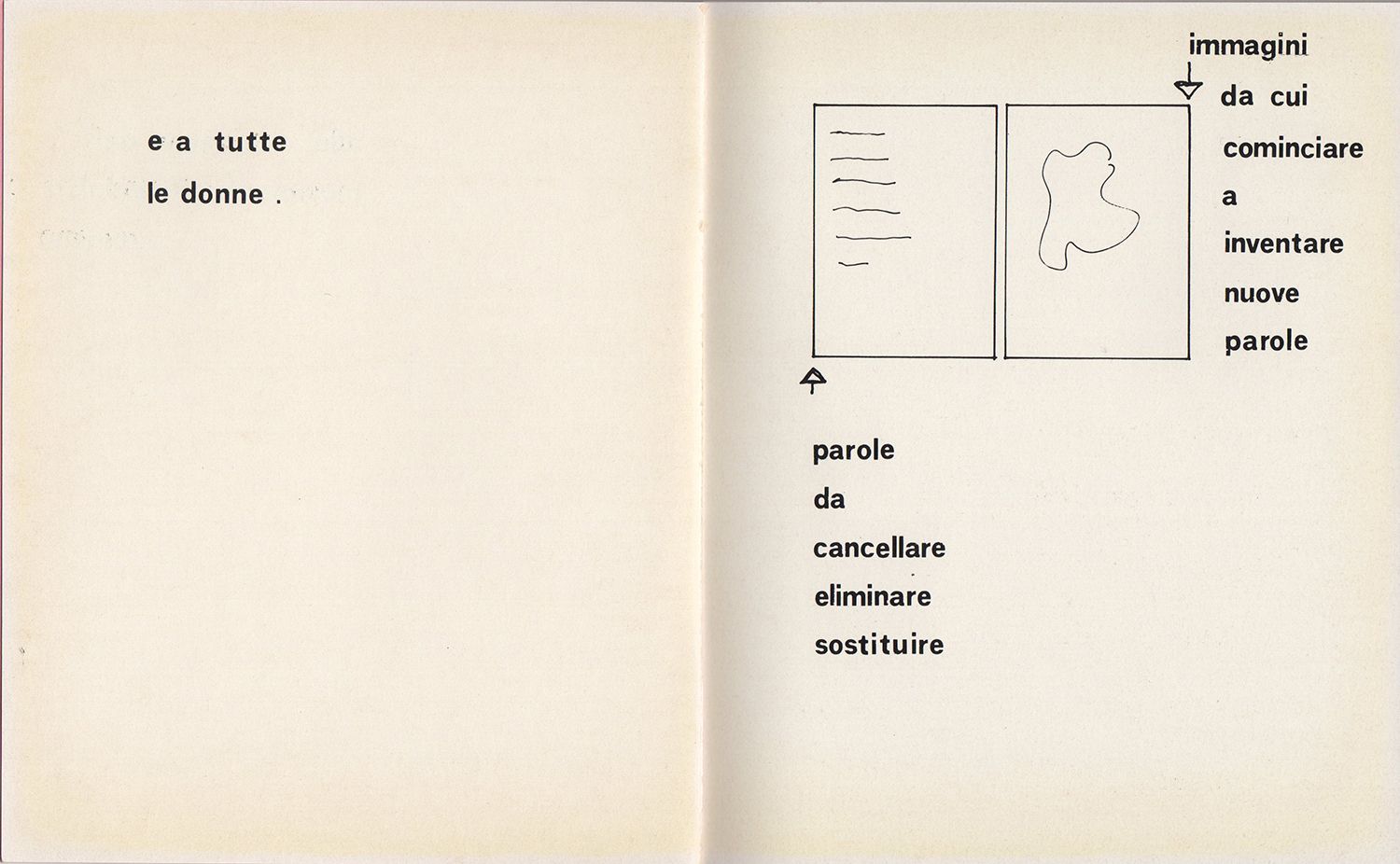

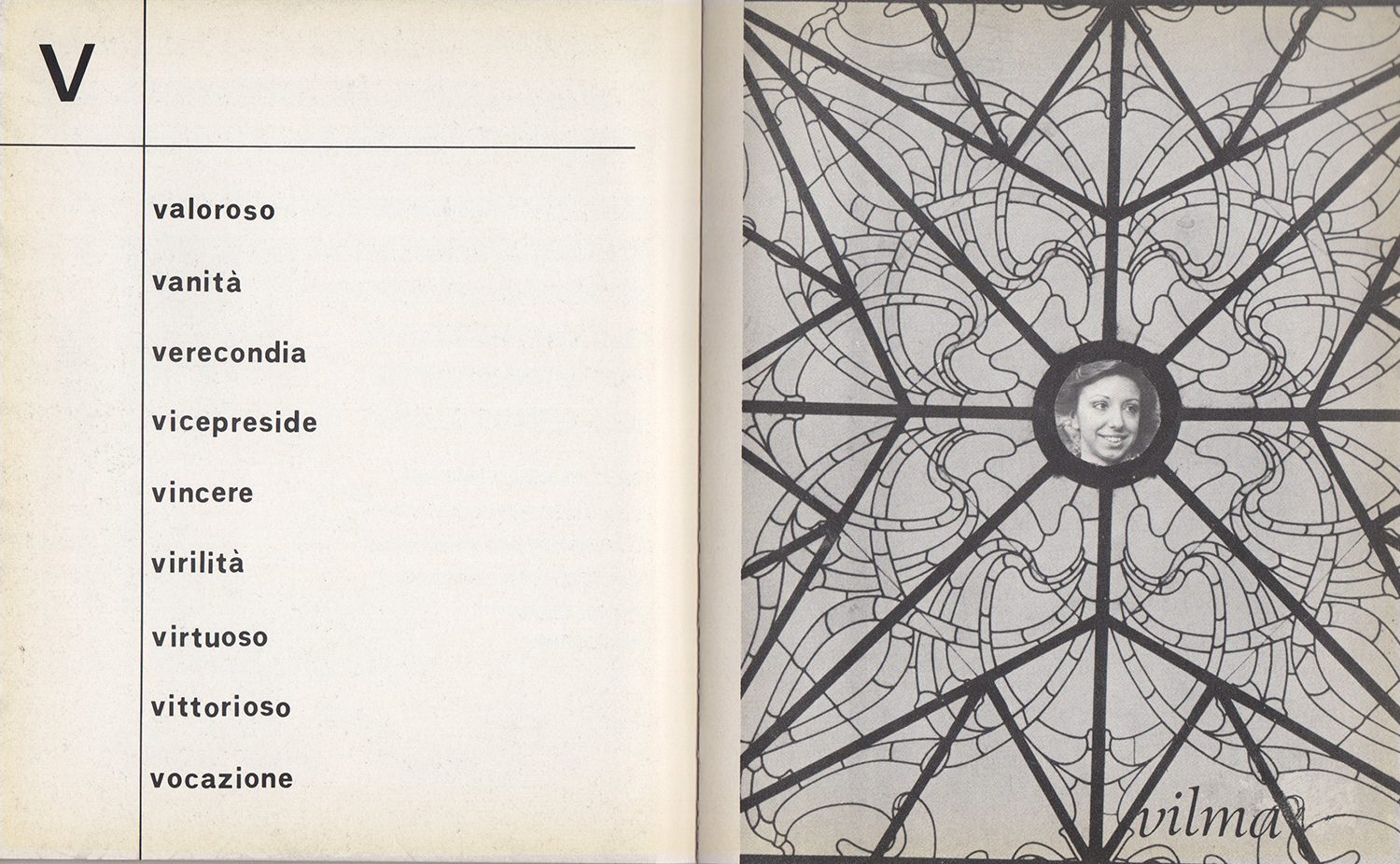

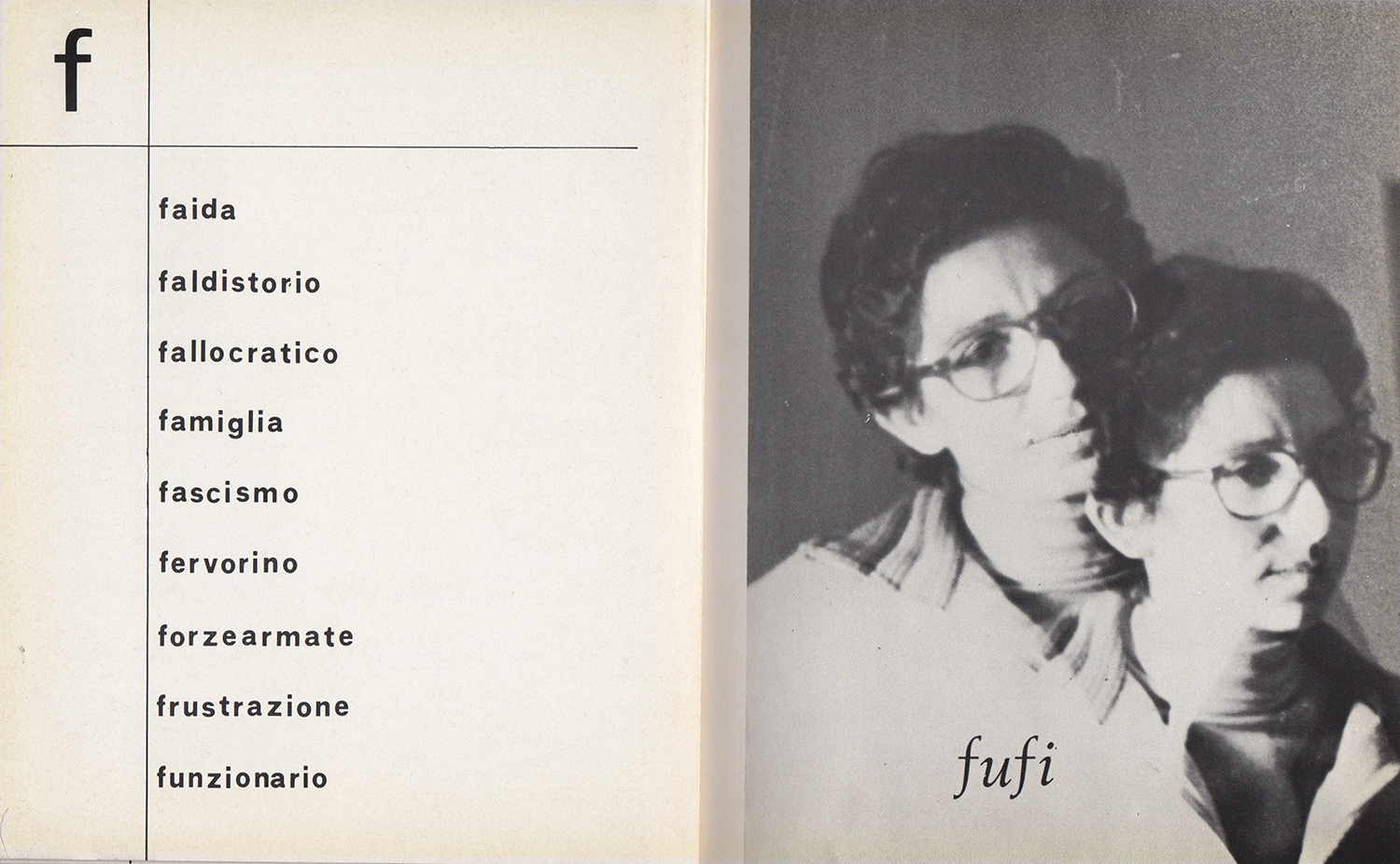

Pubblicato nel giugno 1975 dalla cooperativa prove 10 e “dedicato alle compagne del movimento femminista romano e a tutte le donne” Alfabeta si compone di 21 fotografie, una per ogni lettera dell’alfabeto, fronteggiate sulla pagina accanto da una serie di parole. “Immagini da cui cominciare a inventare nuove parole e parole da cancellare, eliminare, sostituire”, scrive Cloti Ricciardi, e fa scorrere i bei ritratti in bianco e nero delle donne con cui condivide lotte e ideologia, qualcuno variato da interventi grafici, tutti associati a un vocabolario che evoca i valori di un mondo che si vuole cambiare.

Tra ironia e analisi, le parole da sostituire indicano con precisione i paradigmi della società paternalistica, come ad esempio autorità, benpensante, casalinga, decenza, espiazione, fallocratico, gerarchia, hitlerismo, illibatezza, leader, martire, nazionalista, olocausto, paternalismo, quaresimale, razzismo, scomunica, teocrazia, usuraio, verecondia, zitelle. E i ritratti – da Amelia a Zita – sono indizi significativi, e non solo per l’iniziale del nome; sono l’inquadratura di un modo di pensare che attende di essere tradotto in un testo, sia visivo sia verbale. Restituiscono la convinzione che immagini e parole siano strumenti intercambiabili per leggere la realtà e per mettere a fuoco i desideri, funzionano come idee e come strutture. In questi volti in primo piano Cloti ha messo un po’ di se stessa e anche qualcosa di noi che leggiamo. Protagonista è l’esigenza di contenuti nuovi: parole non scritte, parole da inventare. Il fascino dell’operazione concettuale di quest’opera sta proprio nel non detto, un invito a pensare che ancora ci coinvolge.