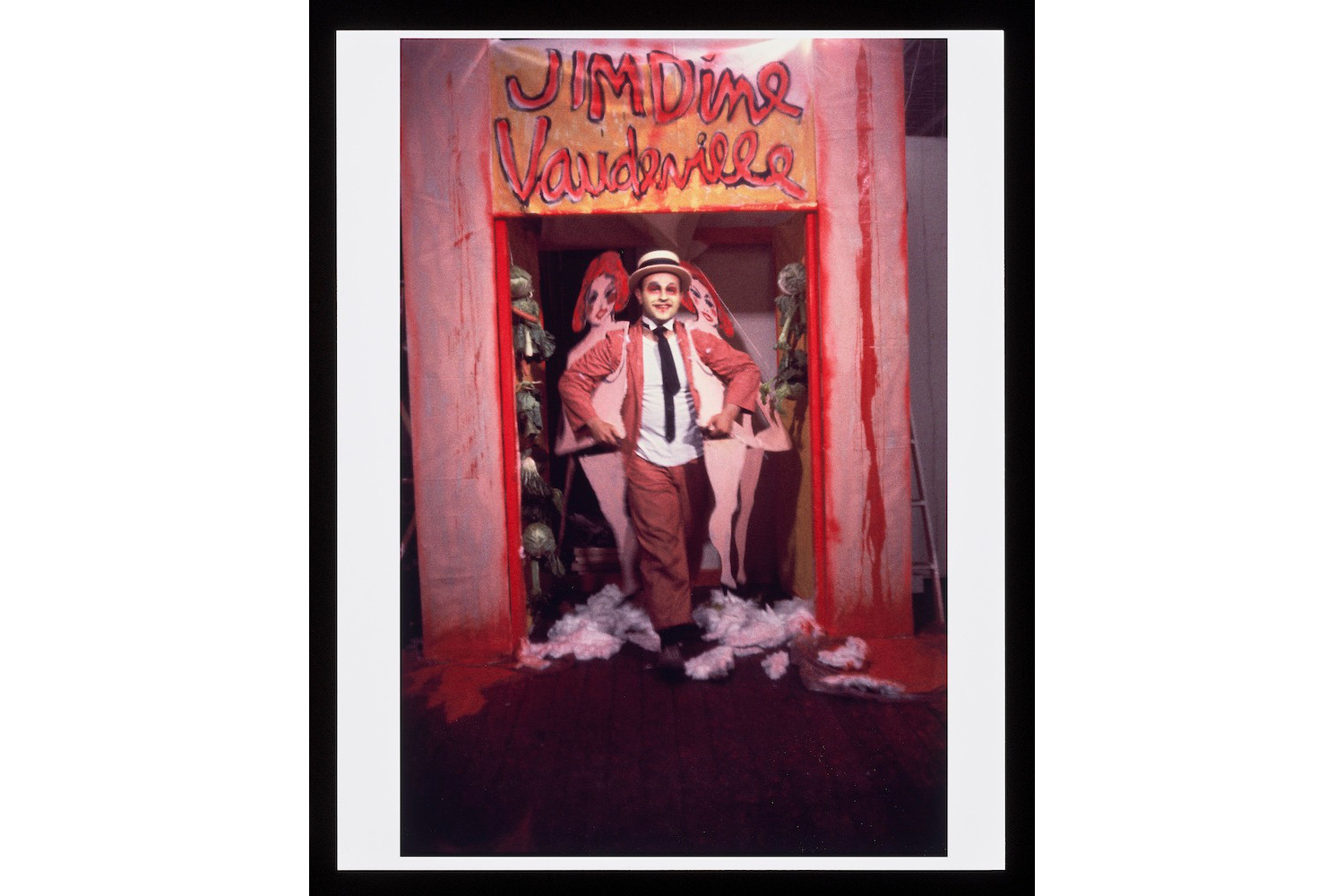

In un film del 1966 diretto da Lane Slate e Alan R. Solomon, Jim Dine, con sguardo basso e l’atteggiamento di chi è già stanco della scena artistica newyorkese, in un passaggio dichiara di avere una totale fiducia negli oggetti, nel loro modo di esistere insieme. Dopo aver attraversato la prima sala con cui si apre la grande antologica che Palazzo delle Esposizioni dedica all’artista, mi soffermo proprio su quel film. Quelle parole “I trust objects so much, I trust disparate elements going together […] I think anything goes next to another thing it’s just what you bring to it” sono state epifaniche. Fondamentali per affrontare un’esposizione che tocca tutta la carriera di Dine che si dispiega dai primi autoritratti Head e Small Head (entrambi 1959) in dialogo con i primi environment e happening da The House (1960) a A Shining Bed (1961) all’ultima performance del 1965 Natural History (The Dreams).

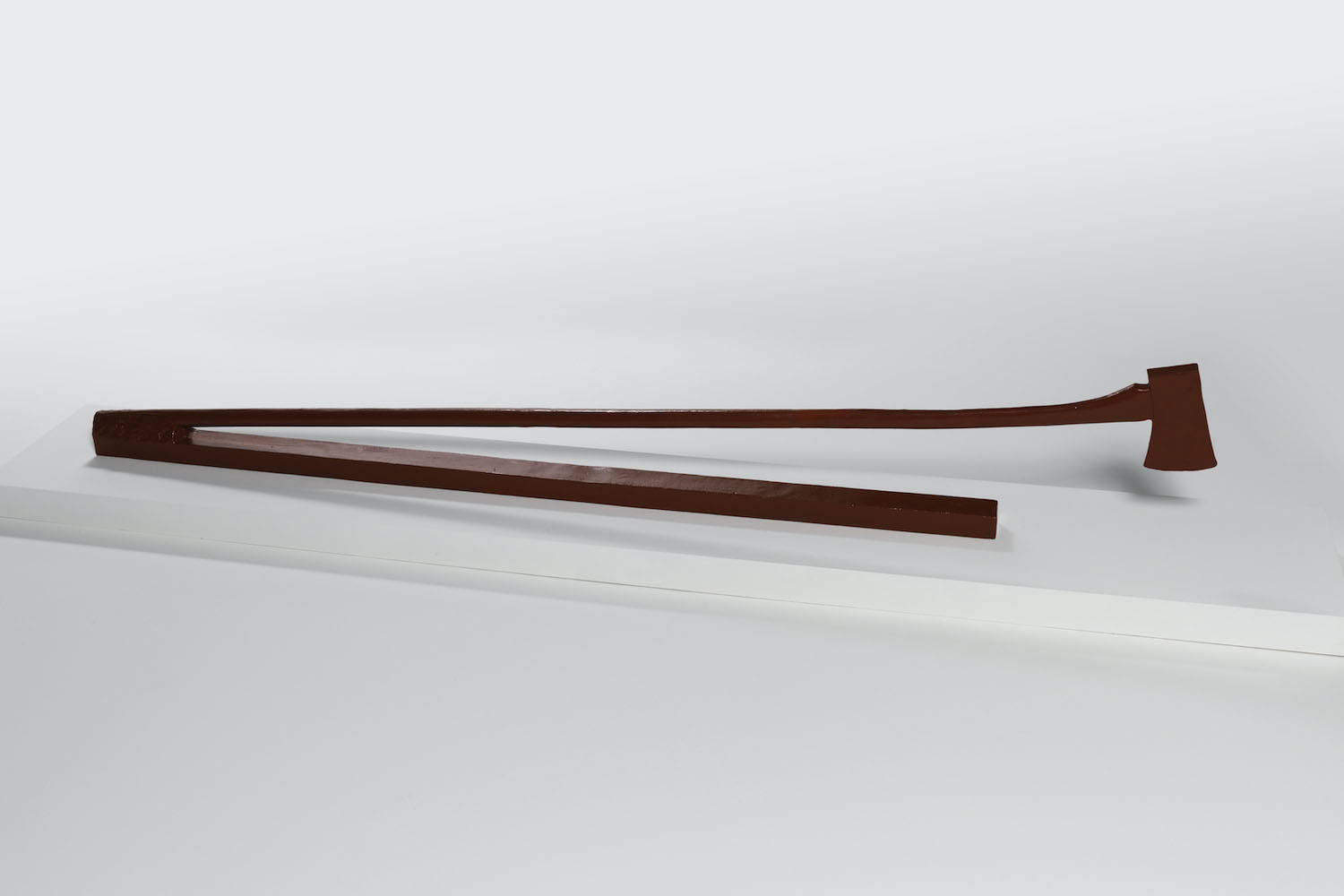

Un’incredibile connessione con la scena italiana degli anni Sessanta a Roma è piuttosto tangibile nella seconda sala, dove lavori come Black Shovel (1962), Window with an Axe (1961-62) e Two Nests (1960) ricordano per certi versi Kounellis e Paolini – quel rigore e quella sacralità nell’inglobare l’oggetto all’interno dello spazio (della parete, o del pavimento). Nella stessa sala, in altri lavori, gli oggetti dipinti sono accompagnati dalla parola che li indica, sono palesi e alla mercé dello spettatore: Shoe (1961) è esattamente una scarpa, così come Tie Tie (1961) rappresenta due cravatte – un’attitudine che fa eco più all’intenzione di Picasso che a quella dei contemporanei Johns e Ruschenberg.

Eppure con loro Dine aveva in comune l’uso dell’assemblage nell’happening che si situa fra una “literalness dell’oggetto e il mistero del racconto di una comedy of waste” come sottolinea puntualmente Francesco Guzzetti nel testo del catalogo “New Uses of the Human Image”: Jim Dine’s Happenings, citando Lawrence Alloway – precisamente il testo di accompagnamento alla mostra “New Forms New Media” da Martha Jackson nel 1961. L’autoreferenzialità che Dine trasferisce agli oggetti è la medesima che si manifesta quando è lui il medium, che non prova a stabilire una relazione col pubblico ma si limita a esistere nella sua dimensione, quella dell’artista (come nell’ultima performance in cui, consapevole della riluttanza degli spettatori, al centro del palco recita i suoi sogni in un loop narcisista e noncurante). Così i suoi oggetti esistono e basta. A volte irrompono nella superficie come la grondaia–arcobaleno che fuoriesce nell’angolo in alto di Long Island Landscape (1963), a volte sono estranei alla superficie pittorica come i mocassini in My Tuxedo Makes an Impressive Blunt Edge to the Light (1965) posti in un angolo a terra – che ricordano tanto Duchamp e Levine. Large Boot lying Down (1965) uno stivale fuso a staffa in alluminio, è un’altra rivelazione nell’esposizione, che sta nel modo di collocare, lavorare, modulare e sentire l’oggetto. Dine, come tutta la sua generazione, ha assimilato Duchamp e come la stessa ne forza i limiti per andare oltre e per ri-collocare la quotidianità all’interno di sé e della sua produzione. Non importa la natura dell’oggetto ma la dimensione sempre “pittorica”, quindi mediale, con cui l’attraversa.