Il tema dell’ibridismo attraversa le storie e le culture umane da tempi lontanissimi. Passando dalle mitologie antiche ai bestiari medievali, dalle tradizioni popolari alle letterature e alle filosofie post-moderne, l’idea di creatura ibrida si è trasformata e riconfigurata in modi sempre nuovi, facendosi portatrice di immaginari e interpretazioni del mondo difformi e spesso inconciliabili. La mostra “WE HYBRIDS!”, negli spazi dell’Istituto Svizzero a Roma, propone uno sguardo sull’argomento, adottando come punto focale le pratiche e le ricerche di sei artiste e artisti legati al territorio svizzero, tutti nati tra la fine degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta. Nel predisporre la cornice concettuale che introduce e mette in dialogo i lavori presentati, la curatrice Gioia Dal Molin àncora il discorso sull’ibridismo alla necessità di sviluppare una riflessione critica sul tempo presente, e, rifacendosi in particolare agli scritti di Donna Haraway, individua il più prezioso potenziale dell’ibrido nella sua capacità di far esplodere le categorie del pensiero antropocentrico.

Sculture, fotografie, lavori pittorici e installativi si susseguono in un armonioso allestimento che occupa le ex-sale di rappresentanza del pianterreno di Villa Maraini. L’intonazione complessiva della mostra combina una sofisticata eleganza con un latente senso di decadenza, che a tratti risulta maggiormente manifesto. Molte delle opere esposte condividono una sensibilità ecologica o ad ogni modo incoraggiano un ragionamento intorno all’impatto che le innovazioni scientifiche e tecnologiche hanno sull’ambiente e sulla percezione del corpo. Gli artisti lavorano su una particolare forma di ibridismo, che si sviluppa tra le rovine: come le “comunità del Compost” descritte da Haraway nel racconto che conclude il libro Staying with the trouble: Making Kin in the Chthulucene – con i loro gesti essi sembrano dichiararsi pronti a “ereditare tutti gli strati di vita e di morte che pervadono ogni luogo e ogni corridoio ecologico”1

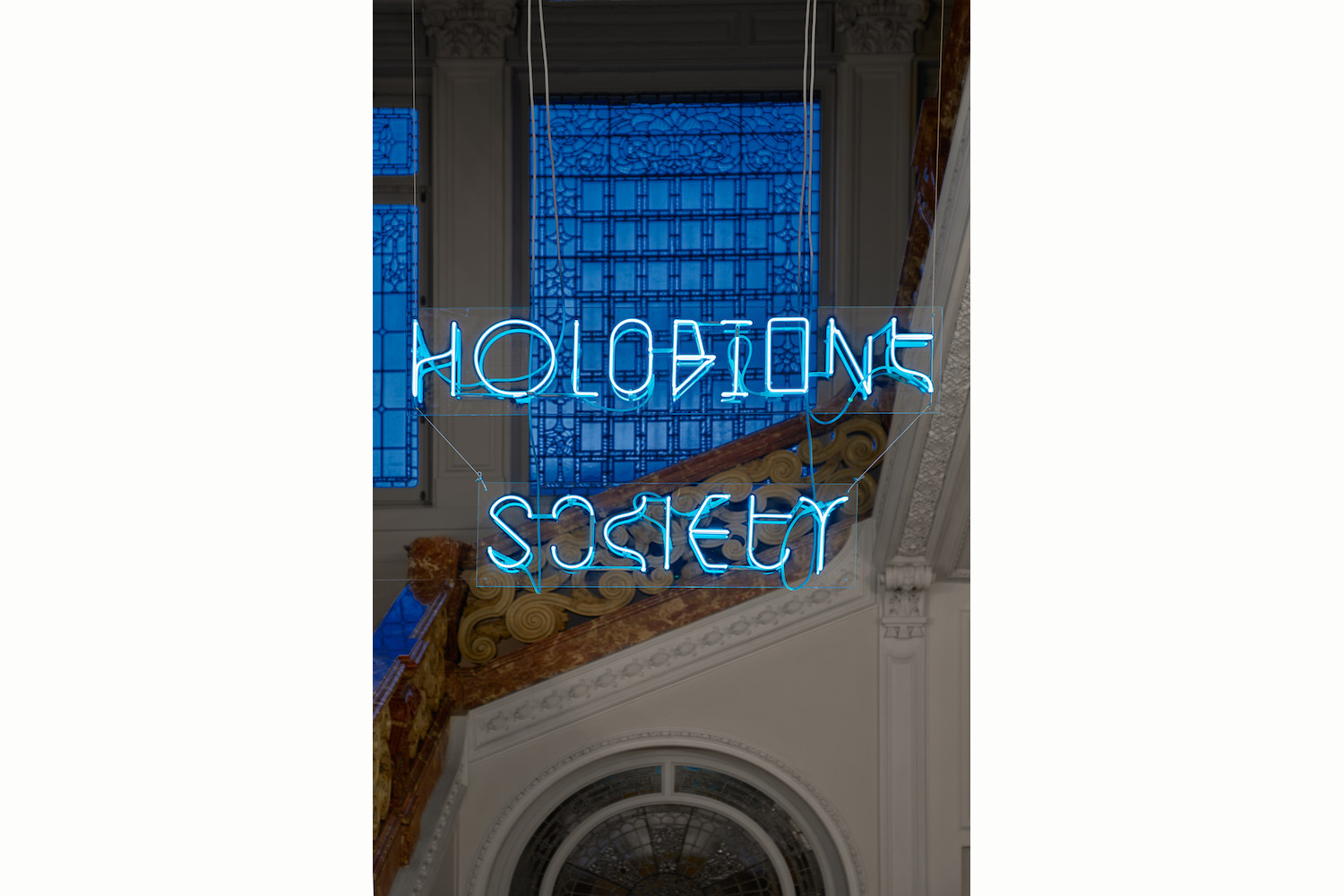

La materia è protagonista assoluta di una buona parte dei lavori: Vanessa Billy, Florian Germann e Chloé Delarue ne sondano l’insito potenziale trasformativo, realizzando oggetti dalla natura ambigua, che vengono plasmati ex novo o ricomposti assemblando scarti e brandelli di realtà. Le opere di Pamela Rosenkranz e Gabriele Garavaglia chiamano invece direttamente in causa l’identità umana, per esplorare le ideologie e le estetiche che la nutrono: i Viagra Paintings (2014–2020), dipinti che Rosenkranz realizza sotto l’effetto di viagra, problematizzano le implicazioni dei ruoli di genere e i processi di costruzione della sessualità, rimandando implicitamente alla gestualità tipica di una certa tradizione pittorica maschile e sessista2; mentre le creature che Garavaglia lascia infiltrare nel mondo reale tramite il dispositivo fotografico, con le loro sembianze inquietanti ingannano e disorientano il visitatore, che si ritrova istintivamente a misurare il loro grado di (dis)umanità. Il percorso espositivo è completato dal film Holobiont Society(2017) di Dominique Koch, che sviluppa un’analisi dei rapporti di potere che strutturano il presente neoliberista, e introduce il concetto di olobionte come contro-modello speculativo su cui fondare una società alternativa.

Proprio quest’ultimo lavoro suggerisce alcune considerazioni che riconducono direttamente al titolo della mostra. Il termine olobionte, coniato all’inizio degli anni Novanta dalla microbiologa statunitense Lynn Margulis, propone una reinterpretazione dell’organismo vivente – umano, animale, o vegetale – come “superorganismo”, ovvero come entità biologica complessa che risulta dalla somma di un corpo ospite e delle innumerevoli colonie di batteri, micro-organismi, virus che lo abitano e ne regolano il funzionamento. Dire che siamo olobionti significa sottolineare che la nostra esistenza, come quella di un albero o di un ratto, dipende da una negoziazione costante con altre forme di vita, che ci attraversano momentaneamente o vivono stabilmente in simbiosi con noi, risiedendo sulla nostra pelle, nelle mucose della bocca e delle vie respiratorie, nell’intestino e così via – la corrente epidemia di Covid-19 rimarca ogni giorno l’evidenza di questa constatazione. Se da una parte questo tipo di visione scuote fortemente la nozione di individualità, portando a riflettere sui legami di interdipendenza che definiscono l’ecosistema planetario, essa getta al contempo una nuova luce sulla natura intrinsecamente ibrida che di fatto caratterizza tutti gli esseri viventi. WE HYBRIDS – siamo tutti creature ibride, ancor prima e al di là dell’incontro-scontro con i ritrovati della tecnica.