“Tell me stories!” è una rubrica sulla scrittura, a cura di Manuela Pacella. Uno spazio in cui testi di e su diversi autori indagano la scrittura d’arte, sperimentale, interdisciplinare, creativa e non.

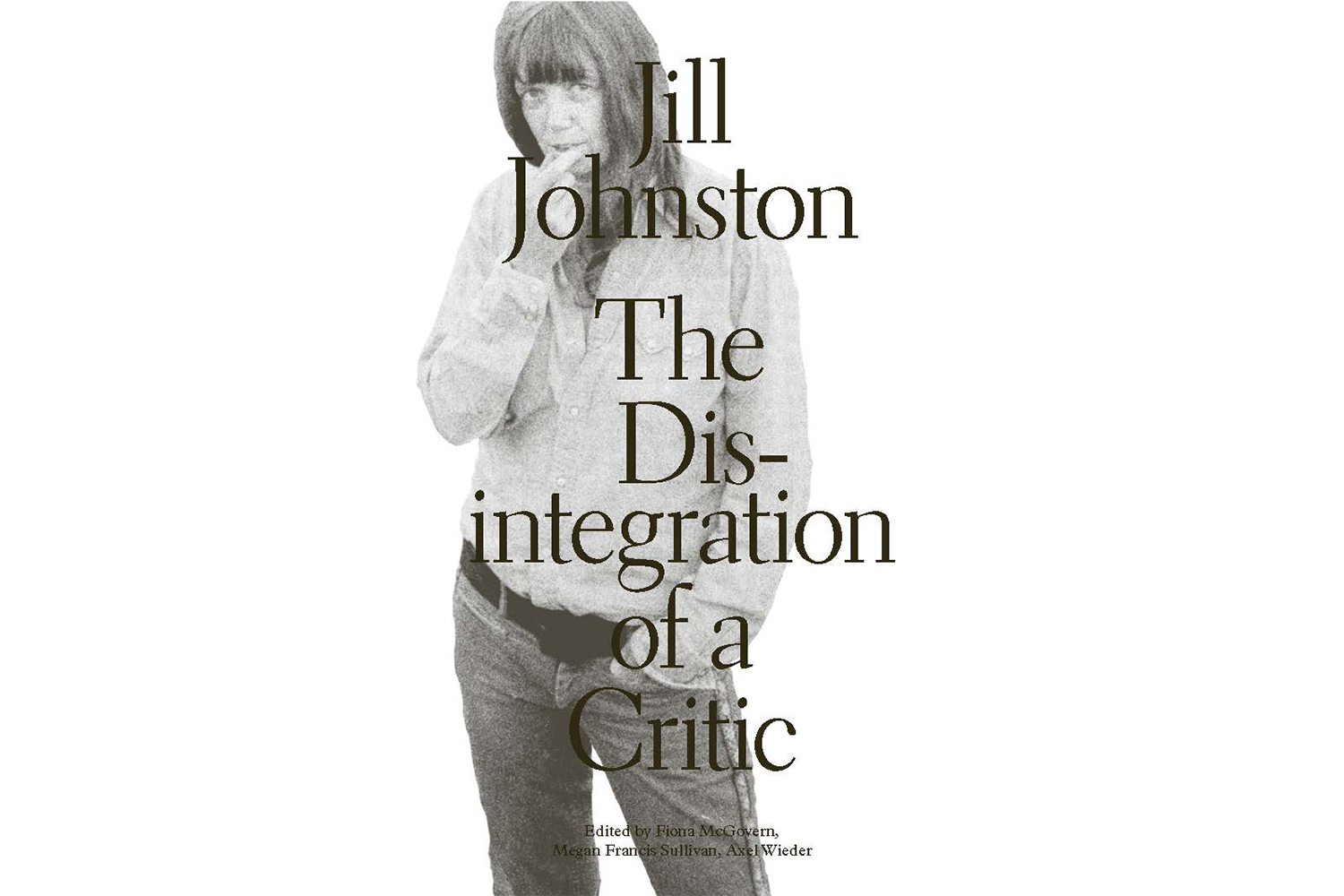

Jill Johnston è nata a Londra nel 1929 ed è cresciuta nel Queens, a New York, insieme alla madre americana. È importante sottolinearlo soprattutto per la cornice temporale; Johnston è nata e ha trascorso l’infanzia in un preciso ambiente, che ha deriso, respinto, rifuggito. Dopo essersi sposata alla fine degli anni Cinquanta e avere avuto due figli, il suo femminismo, le sue convinzioni e, senza dubbio, i suoi desideri hanno superato lo stile di vita restrittivo che aveva condotto, spingendola ad abbandonare tutto. In un’intervista del 1973 1 Studs Terkel le chiede del suo rapporto con i figli e lei risponde che praticamente non ce l’ha. Anche se è difficile sapere come davvero si sentisse. All’epoca dell’intervista era un noto personaggio pubblico e una delle prime scrittrici lesbiche d’America. Parlando con Terkel – e in altre occasioni come con Norman Mailer (evento che si può vedere in Town Bloody Hall 2) o nel programma di Dick Cavett – si mostra teatrale e al tempo stesso sincera, in antagonismo sia con il patriarcato sia con i suoi interlocutori maschili. Johnston ha cominciato a scrivere testi critici per spettacoli di danza negli anni Cinquanta ma, negli anni Settanta, era conosciuta maggiormente come femminista – una femminista ribelle e una separatista lesbica – piuttosto che come critica d’arte. Il suo lavoro per Village Voice è andato avanti ma i suoi testi sono diventati qualcosa di diverso, una specie di scrittura autobiografica, quasi un esperimento di New Narrative.

Nel 1955, senza alcuna esperienza precedente come scrittrice professionista, Johnston ha pubblicato il saggio “Thoughts on the Present and Future Direction of Modern Dance” su Dance Observer. A partire dal 1960 ha tenuto una rubrica regolare sulla danza nel Village Voice. Le critiche di quei primi anni sono più o meno convenzionali: descrivono i ballerini, la coreografia, la scena, la musica, la competenza tecnica. Ma già nel 1961 emerge la sua prosa più poetica e filosofica. Nell’articolo “Cunningham in Connecticut” Johnston scrive:

Vedere non è facile. Fuori dal teatro, vivendo come viviamo, molti di noi vedono pochissimo, anche se stanno con gli occhi aperti. In movimento l’occhio assorbe forme spaziali in base alle loro funzioni; a riposo l’occhio diventa una decorazione facciale e la vista si volge all’interno. E la nostra formazione è tale per cui quando guardiamo davvero per scopi non funzionali di solito si tratta di qualcosa di enorme e spettacolare, come una cattedrale o un tramonto. E anche in quel caso è raro vedere più del contorno generale. O vedere di più e comunque penetrare. È questa la transizione cruciale, da vedere a penetrare. Non solo cruciale, ma misteriosa, quindi non dirò altro se non per osservare che secondo me molte persone che vanno ad assistere agli spettacoli di danza non vedono troppo bene, nemmeno i ballerini, a volte men che meno i ballerini, e questo vale soprattutto per i critici, che probabilmente frequentano dei corsi speciali per diventare ciechi.3

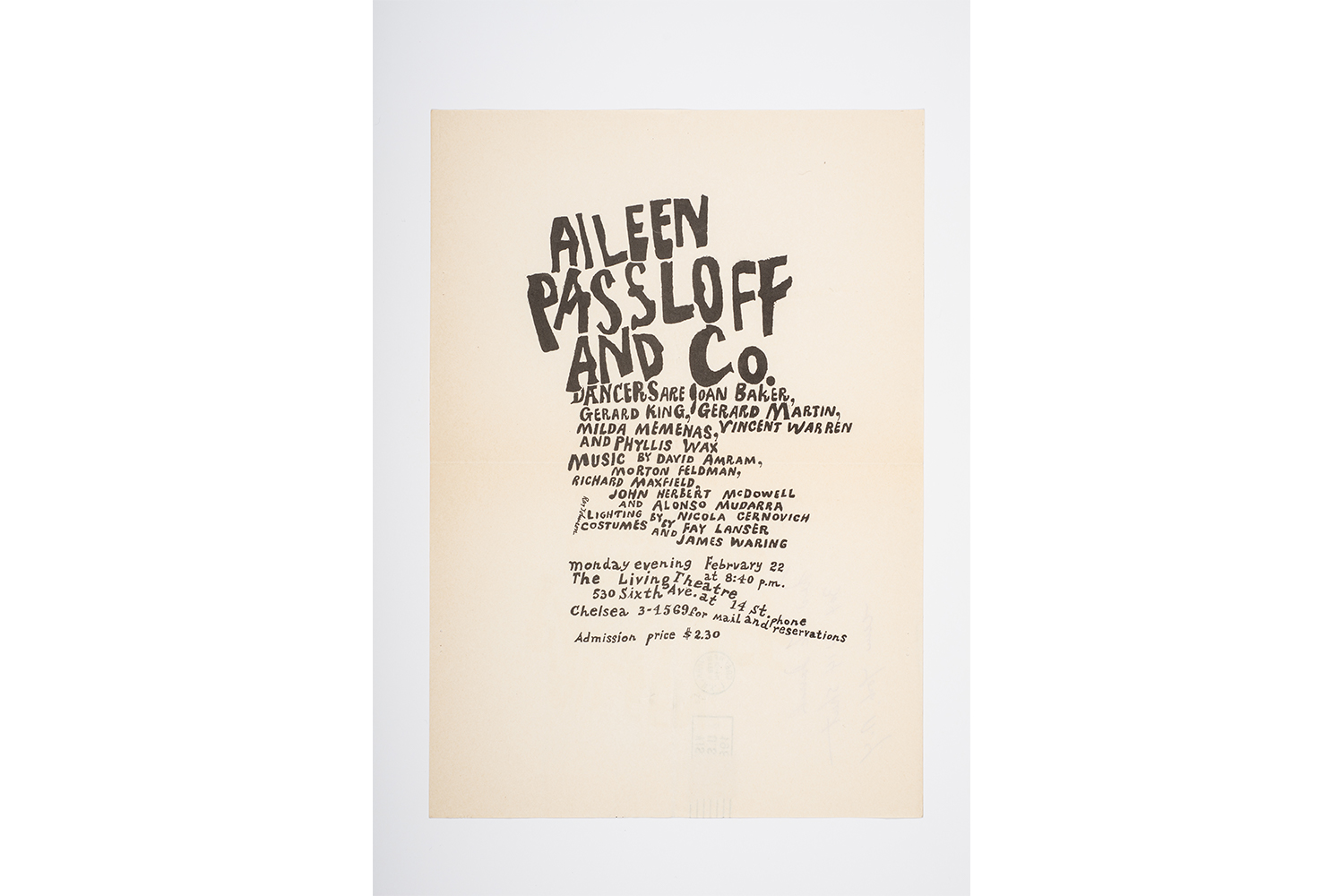

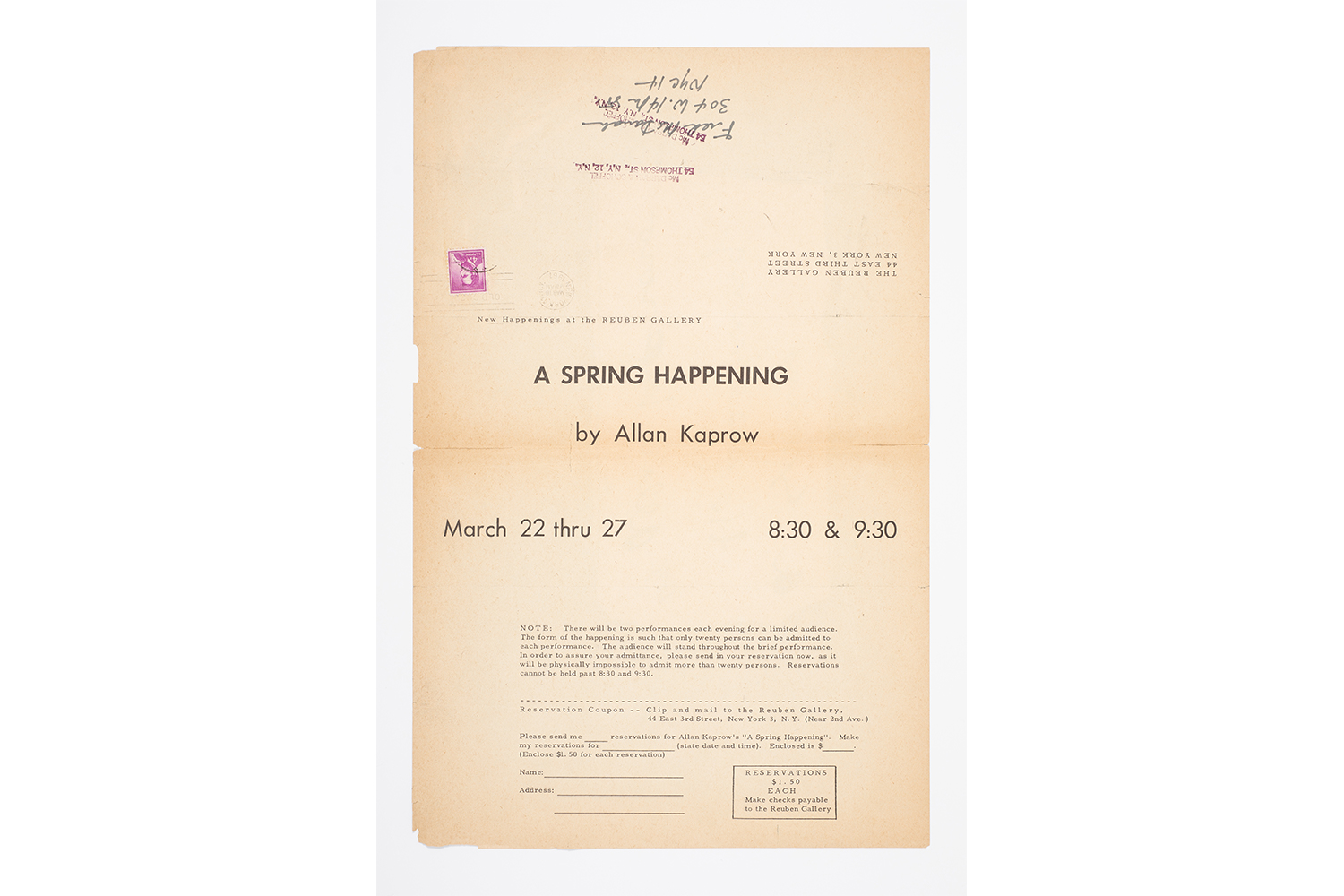

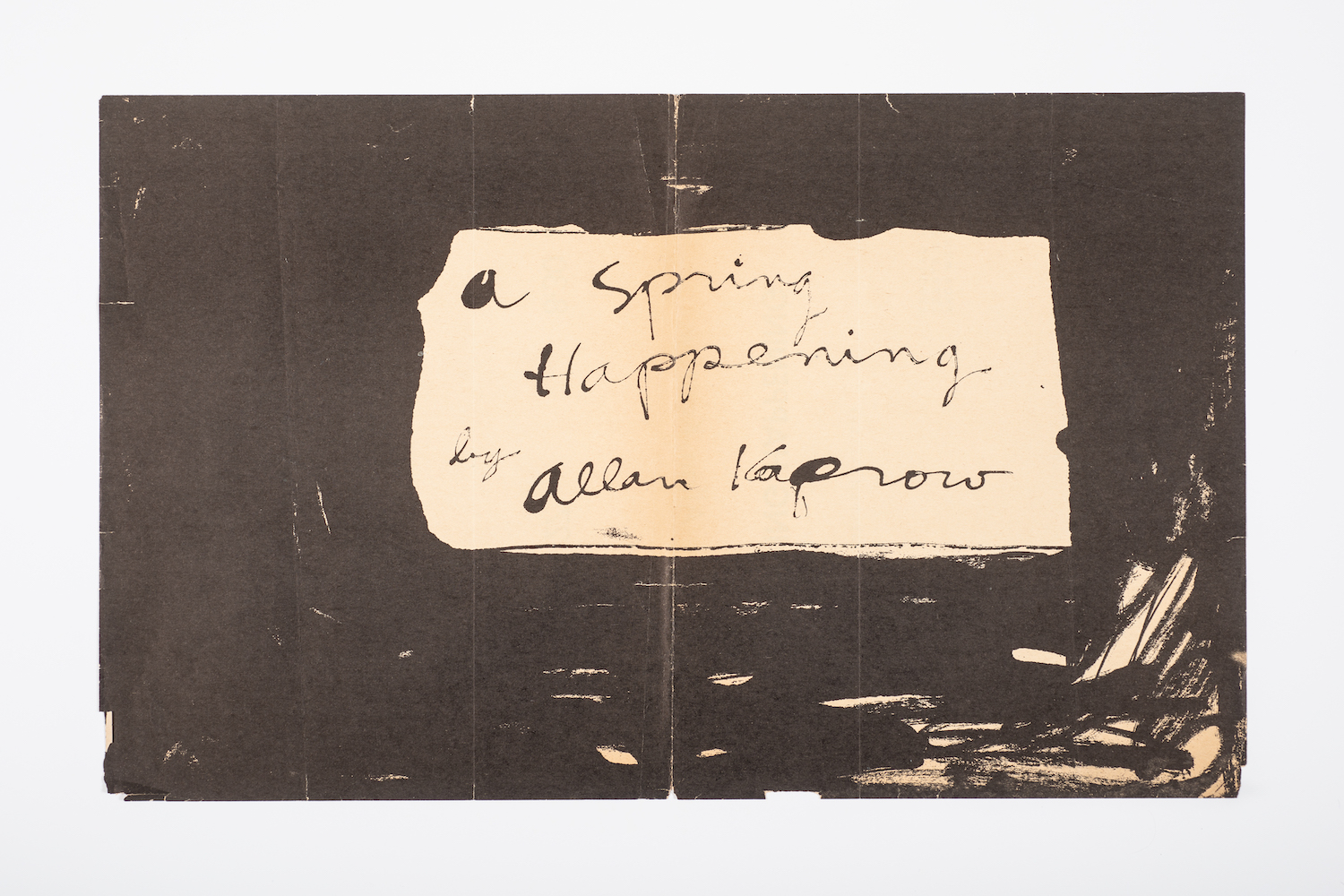

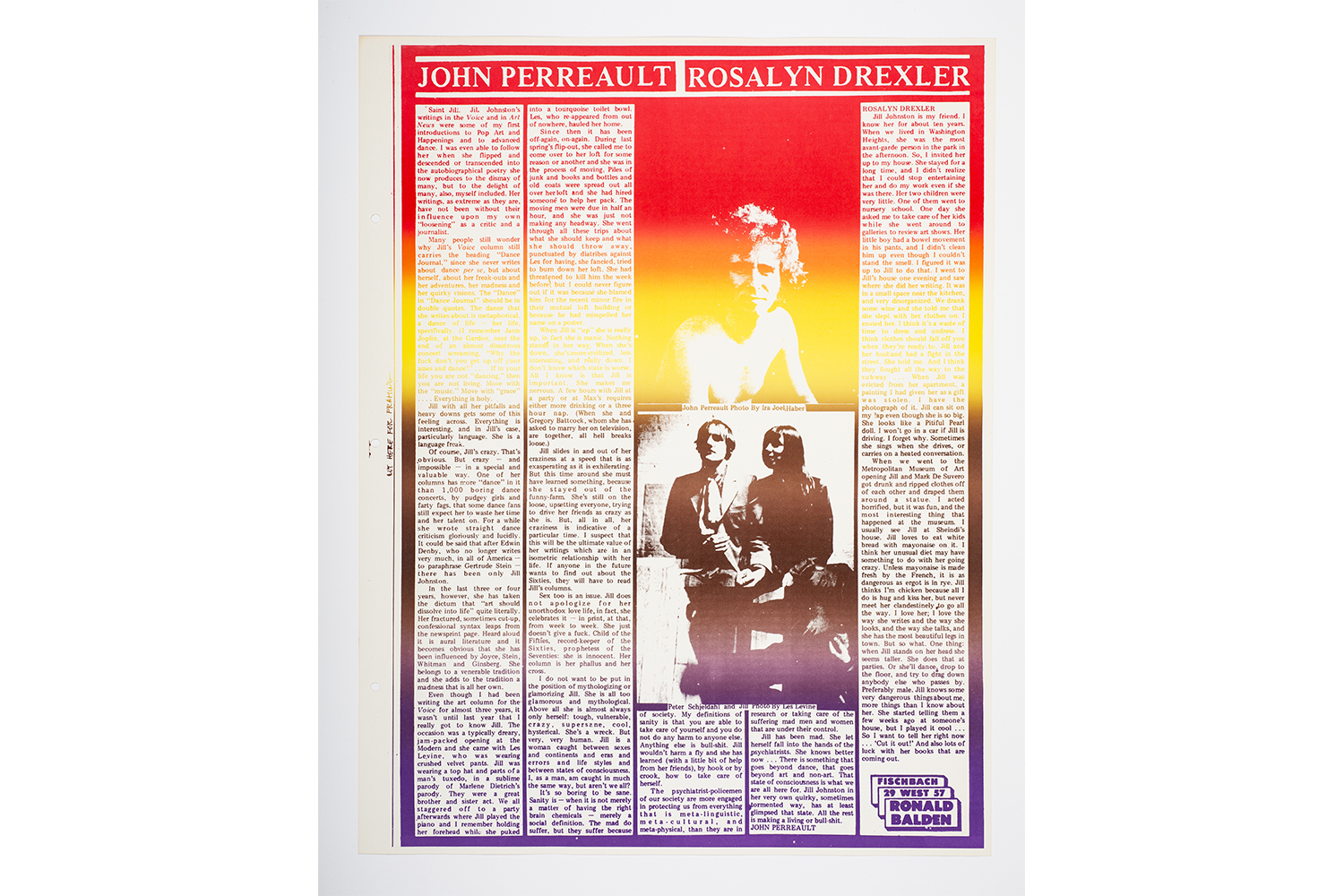

Il suo amore per l’arte e la danza la collocavano al centro dell’oggetto della sua critica. Non aveva difficoltà a condividere ciò in cui credeva o che amava, quando si trattava di opere, artisti, estetica. Scrivendo di Yvonne Rainer, nel 1963, osserva: “A parte la sua straordinaria ‘presenza’ e padronanza tecnica, Miss Rainer è la coreografa più indipendente della scena. Per allargare il quadro, penso che sia la più grande da quando Isadora ha solcato l’Atlantico…”4 Johnston era in sostanza la scrittrice fissa del Judson Dance Theater5, ma a un certo punto è diventata parte dello spettacolo. L’ambiente era aperto e coinvolgente e Johnston si è trovata a partecipare a diversi happening e persino a fare film con Andy Warhol: è la protagonista del cortometraggio Jill Johnston Dancing (1964) e compare in Jill and Freddy (1963) dove danza su un tetto con Fred Herko, il ballerino uscito dall’American Ballet Theater School, diventato poi la musa di Warhol.

Fin dall’inizio della sua attività di critica Johnston ostentava un certo scetticismo nei riguardi del suo mestiere. Lo vediamo nel sopracitato articolo del 1961 su Merce Cunningham quando fa la beffarda affermazione che i critici studiano per diventare ciechi. Leggendo queste parole mi viene da pensare: “Santo cielo, lei e Carla Lonzi hanno molte cose in comune!” Lonzi, in Autoritratto, chiama la critica “professione fasulla”. Entrambe disprezzano il falso distacco del critico dall’atto di produzione dell’opera. Entrambe vedono il critico come partecipante, come complice. Nel 1965, nel saggio “Critics’ Critics”, Johnston scrive: “La critica mi sfinisce—è come andare in bicicletta su e giù per le colline, in gara contro un giudice fantasma.”6 E così comincia il passaggio verso una scrittura della consapevolezza, della piena incarnazione e presenza nel momento.

Mi sono innamorata della scrittura di Johnston per via del suo abbandono totale al momento presente. Nel 2016 ero al Guggenheim Museum di New York e c’era una grande mostra di Agnes Martin: le griglie, i quadrati e le linee dei suoi lavori si scontravano e interagivano con le curve dell’edificio, la lunga rampa cilindrica che riempie lo spazio. A un certo punto c’era un estratto del saggio di Johnston, “Agnes Martin: Surrender and Solitude”7 e io sono rimasta incantata.

johnston e martin erano amiche e in questo saggio del 1973 johnston va nei deserti del new mexico per fare visita al suo idolo dell’espressionismo astratto. johnston canta più volte le lodi degli espressionisti astratti nel loro insieme ma è probabile che il femminismo di martin (taciuto, mai esplicitato) abbia creato un legame più forte tra le due. Dunque eccomi al guggenheim stordita non solo dall’opera toccante di agnes martin ma dalla prosa sfrenata e disinibita di jill johnston:

so che abbiamo discusso dei titoli. penso che spesso lei volesse sapere se un titolo in particolare era appropriato ma non ne sono certa. per quanto mi riguarda mi piacevano tutti. deserto. isole. montagna. fiore blu. collina. luce stellare. acqua dell’oceano. foglia. senza titolo. mi piacevano tutti. mi sembrava di capire che cosa rappresentassero anche se era tutto stilizzato. dicevo alla gente che c’era una pittrice che dipingeva geometrie mistiche come se nessun altro ci avesse mai pensato. le rappresentazioni della natura dominate dalla linea orizzontale o forse era verticale. quando era giovane dipingeva le montagne com’erano o come pensiamo di vederle o comunque come si vedono nella mostra all’aperto di washington square. nel deserto agnes mi ha detto che si è resa conto che nella natura non esistono vere e proprie verticali e orizzontali e in quel momento stesso ha rinunciato alla natura.8

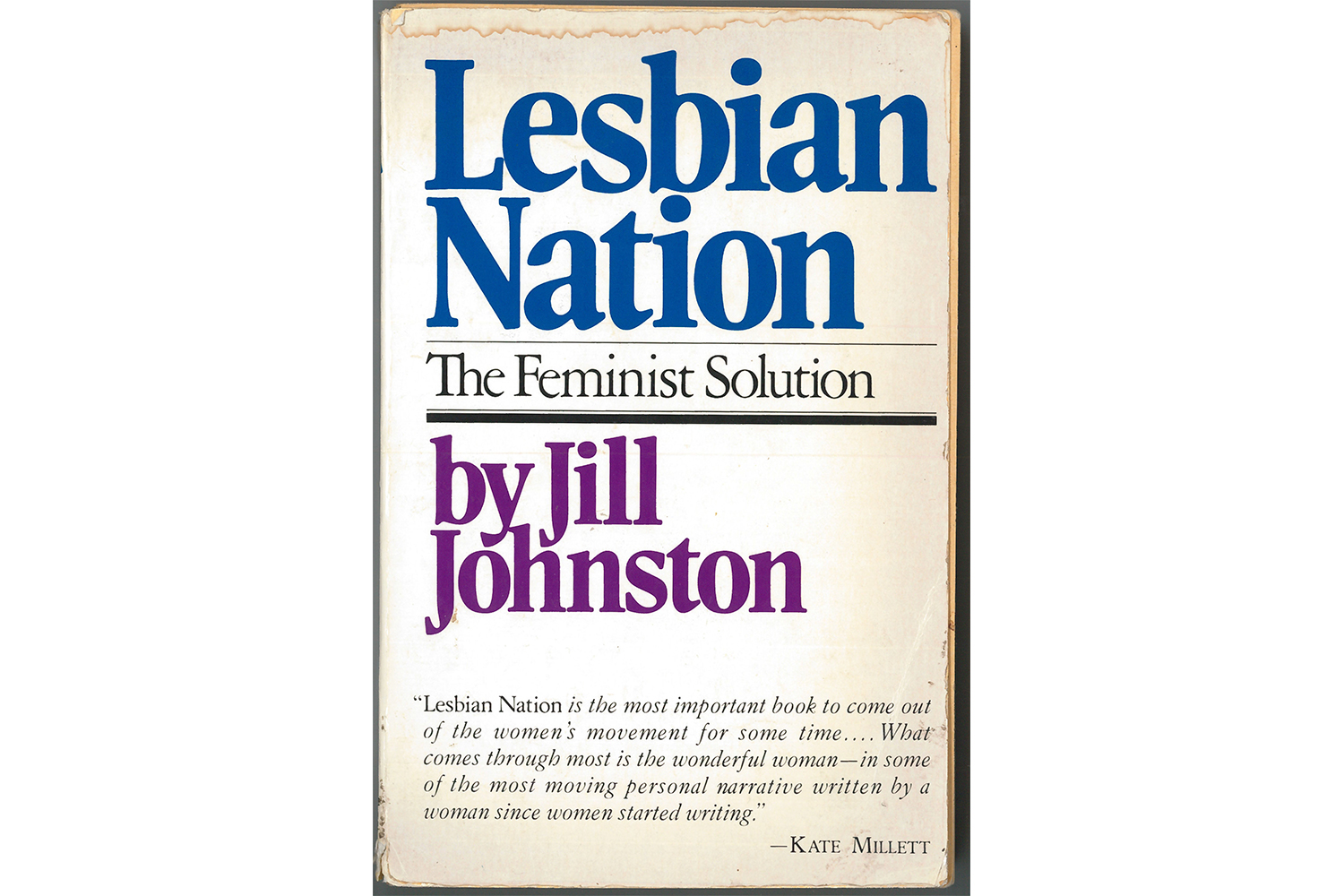

c’è qualcosa di così americano nel suo modo di parlare, in questa volontà di usare grafie strane, di inventare parole nuove, di muoversi verso una specie di stile rivoluzionario, una prosa che riflette una realtà nuova. io stessa mi sono innamorata di lei per via del suo lesbismo dichiarato e fiero. perché, santo cielo, è ancora così difficile essere una lesbica dichiarata. siamo l’ultimo gruppo, o almeno così pare, di cui ci si possa ancora prendere gioco in pubblico. johnston ha incontrato la sua compagna di lunga data inge nyborg, che era una lettrice del village voice nella lontana danimarca, quando si è trasferita a new york. è una storia d’amore così avventurosa, lettrice e autrice che finalmente si incontrano e le parole sulla pagina che confermano la loro vicendevole passione—delirio!

c’è un saggio del 1970 “bash in the sculls” in cui johnston racconta un party negli hamptons, nella piscina di qualche ricco collezionista, in cui aveva incontrato betty friedan (che chiarisce subito che nella sua lotta non ha spazio per lesbiche e gay e queer in generale) e così johnston si tuffa in quella dannata piscina per dimostrare una tesi o solo per fare casino; non è che sia molto chiaro ma quel che è certo è che mette un po’ di pepe nella serata. “suggerisce” a betty che le donne che odiano di più gli uomini sono quelle che ci vanno a letto. per johnston infatti essere lesbica è l’unica soluzione concreta per creare un mondo femminista.

voi mi direte, ma non è che tutte le donne siano lesbiche… no, certo che no, johnston non pensava che tutte le donne dovessero per forza essere attratte dalle altre donne, era una posizione politica, io stessa per capirla devo contestualizzarla come reazione al comportamento storico “omosociale” degli uomini, un termine diffuso da Eve Kosofsky Sedgwick nel suo libro del 1985 Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire e dunque lei dava questo nome al fenomeno ma Johnston lo vedeva nella vita, il modo in cui gli uomini si proteggevano attraverso i loro legami e il modo in cui le donne avrebbero fatto meglio a imitarli. Affronta l’argomento nel suo saggio del 1971 “On a Clear Day You Can See Your Mother”:

Tutte le donne sono lesbiche a parte quelle che non lo sanno naturalmente lo sono ma ancora non lo sanno io sono una donna che è una lesbica perché sono una donna e una donna che ama se stessa le altre donne è una lesbica una donna che ama le donne ama naturalmente se stessa questo succede quando una donna è se stessa una donna qualsiasi è una lesbica nata… 9

Non è che sia perfettamente chiaro, e allo stesso tempo lo è, no? Johnston continua a osservare che i primi legami delle donne sono quelli con le loro madri e, quindi, è da lì che ha origine l’amore e tutto questo è senz’altro discutibile. Ma la sua tesi sulle donne che si prendono cura delle altre sembra sempre pertinente… A patto che la categoria delle donne sia ampia e intersezionale.

Jill Johnston amava l’arte e la vita ed era impegnata a fondo nella visione femminista del mondo. Ha scritto di moltissime cose anche quando ha smesso di scrivere recensioni tradizionali. Per lei scrivere era un modo di stare nel mondo, non solo di documentare ma di fare esperienza. Nel suo saggio del 1972, “Writing into the Sunset”, scrive: “Oh tutto ciò che ci serve è un bell’atelier enorme sontuoso pieno di sole e un sacco di lavoro esaltante da fare e solo andare lì e farlo senza parlare con nessuno e sviluppare qualche complicato stratagemma per tenere tutti all’oscuro”10. Johnston ha continuato a leggere e scrivere per tutta la vita e a me questa sembra una vita ben vissuta.

Johnston era interessata all’autenticità, nell’arte come nei rapporti umani. E anche questa era una cosa che aveva in comune con Carla Lonzi. Non posso non pensare che queste due donne si siano incontrate a New York alla fine degli anni Sessanta, quando anche Lonzi era negli Stati Uniti. Probabilmente si sarebbero detestate, pur avendo sostenuto tante posizioni simili. Be’, più o meno. Mostrano tipi di militanza diversi, ognuno il prodotto di una ribellione contro la loro particolare famiglia, educazione e cultura. Ma è divertente, no? Immaginare di che cosa avrebbero parlato davanti a un bicchiere al bar. Riflettendo su Fluxus, Johnston scrive: “Uno strumento a corda può costare una fortuna. Questo lo sanno tutti. Quanto può costare cambiare idea?”11. Considero sia Lonzi sia Johnston critiche d’arte convertitesi in critiche della cultura, intenzionate a spingere il pubblico dell’arte a capire come l’arte e la vita degli anni Sessanta e Settanta potessero portare a un cambiamento concreto, intenzionate a far cambiare idea alla gente.

Vorrei che fosse più facile trovare più scritti di Johnston. Io ho due dei suoi libri, ma ce ne sono tanti altri fuori catalogo. E la quantità di articoli che ha scritto per il Village Voice è vertiginosa12. È stata una scrittrice prolifica, una critica che intendeva il suo mestiere come “arte” e può insegnarci ancora qualcosa sull’arte di vivere la vita con una consapevolezza e un occhio critico riguardo a come ci comportiamo, a quello che diventiamo. Johnston è morta a Hartford, Connecticut nel 2010. Aveva risposato la sua compagna Inge solo l’anno prima, quando il Connecticut aveva legalizzato i matrimoni tra persone dello stesso sesso (le due si erano già sposate in Danimarca nel 1993). Riflettere sulla sua vita, le sue posizioni radicali, come il matrimonio per tutti, racconta forse solo la radicalità con cui credeva nell’amore. Nel suo saggio “Stein: Affectionately Obscene Poetry”, scritto nel 1972, Johnston, parlando della storia della biografia commenta: “La cosa importante è il modo in cui sono scritti i ritratti di uomini e donne e bambini, e per scritti intendo fatti. Per fatti intendo sentiti”13.

La vita di Johnston merita di essere sentita: le sue parole, la sua voce, la sua gioia.