“Tell me stories!” è una rubrica sulla scrittura, a cura di Manuela Pacella. Uno spazio in cui testi di e su diversi autori indagano la scrittura d’arte, sperimentale, interdisciplinare, creativa e non.

Il seguente racconto è tratto da uno dei taccuini di Adele C., rinvenuto nella sua casa. I fatti narrati si svolgono tra il Regno Unito e l’Italia nell’arco di quattro anni, da maggio 2017 a maggio 2021.

I. Luce negli occhi

Era una giornata dal cielo sereno, segnato da sparse e bianche nuvole che procedevano spedite. Da quelle parti infatti il vento è talmente forte da portare pioggia e, poco dopo, far riapparire il sole. Non a caso viene definita la città degli arcobaleni.

Adele, quarant’anni, non molto alta, capelli castani, vestita di scuro, era in un’animata conversazione con Adam, il curatore senior del museo più importante in città. Adam, di dieci anni più grande di lei, è alto, magro, dai capelli cortissimi, l’espressione sempre vivace e vestito ‘molto British’, o almeno questo è quello che Adele aveva sempre pensato.

Erano di ritorno da uno dei loro oramai regolari pranzi in un ristorante nella piazza antistante al museo. Il loro rapporto professionale stava divenendo sempre più amicale. La profonda stima reciproca, unita al piacere che entrambi provavano nel passare ore a chiacchierare in compagnia di buon cibo e vino, magari a parlare d’arte con altri colleghi e artisti, erano alla base di quella che Adele di lì a poco considerò probabilmente tra le amicizie più importanti della sua vita, nonostante vivessero in città diverse e non si sentissero tutti i giorni.

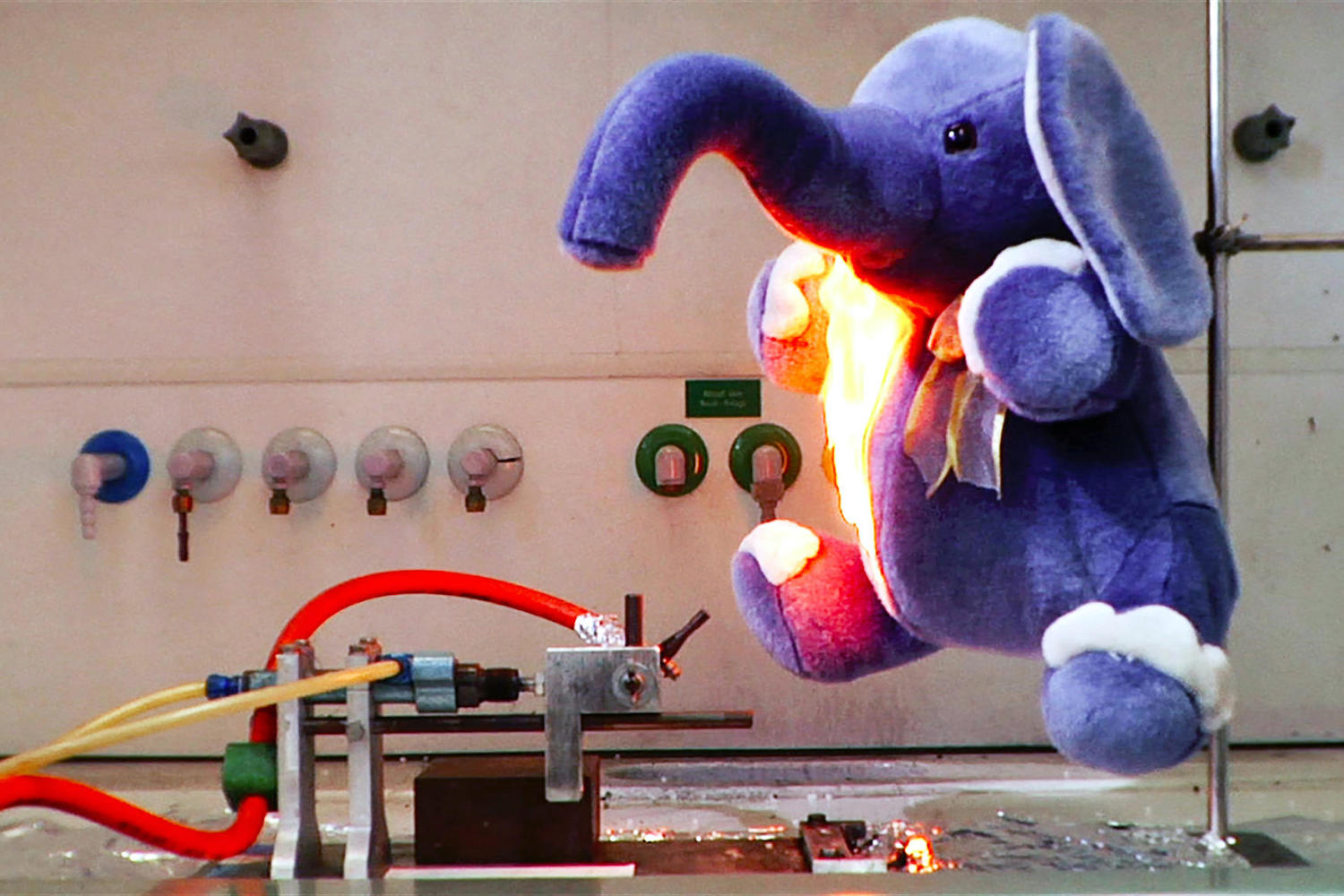

In questa specifica occasione Adele si trovava lì per partecipare a un corso organizzato da Adam per giovani curatori sull’importanza della narrazione nella pratica curatoriale. Un’esperienza che Adele, col passare dei giorni, comprendeva quanto stesse diventando più utile a lei che agli studenti. Nel pomeriggio c’era un’ospite d’onore, molto nota, ma non ancora tale in Italia: la scrittrice e giornalista Juliet Jacques. Adele aveva provato a prendere qualche informazione online soltanto quella mattina per cui non aveva le idee molto chiare.

Adele e Adam si incamminarono verso la scalinata che dall’ingresso porta ai piani superiori del museo. Una volta arrivati al primo piano trovarono Juliet seduta su un divanetto di velluto, con intorno il gruppo degli studenti che letteralmente pendevano dalle sue labbra. La disposizione dei giovani, a formare quasi un arco attorno alla scrittrice, unita a un’atmosfera sospesa data dal netto raggio di luce che diagonalmente dalla finestra illuminava come uno spot l’intero gruppo, suggerì ad Adele di trovarsi quasi di fronte a un dipinto caravaggesco o a certe illustrazioni per libri in cui lo storyteller è circondato da giovani attenti e curiosi.

Si avvicinarono e Adele rimase molto colpita dal volto di Juliet, completamente illuminato dal sole. Un’immagine che le rimarrà impressa non solo e non tanto per la luce che ravvivava gli occhi chiari della scrittrice ma perché in essi c’era una brillantezza accattivante, forse riflesso dei molti altri occhi che la guardavano con ammirazione e curiosità. L’ultimo pensiero di Adele, poco prima che Adam la introdusse a Juliet, fu proprio sulla reciprocità dello sguardo, di come spesso l’espressione che leggiamo negli occhi dell’altro non sia che il riflesso del nostro stesso guardarlo traboccante di affetto. Un pensiero che stava cominciando a procurarle quasi un dolore acuto, toccando con mano un’esperienza che stava vivendo in quei tempi e da cui stava prendendo una pausa grazie a questa escursione nella sua amata seconda città.

– Juliet, posso presentarti Adele?

– Certo! Piacere, sono Juliet…

– È un grandissimo onore conoscerti.

– Gli studenti del corso mi stavano facendo alcune domande e siamo nel bel mezzo di un’interessante conversazione, vuoi prenderne parte anche tu?

– Con molto piacere!

– Dunque, dove eravamo rimasti? Ah, sì… Mi chiedevate di The Woman in the Portrait. Quel testo mi venne commissionato nel 2014 dalla Tate Modern per l’evento Transpose. Sapete, dopo la serie su The Guardian, che è andata avanti dal 2010 al 2012, e il libro del 2015, ho cominciato a essere chiamata con una certa frequenza per scrivere sulla transizione di genere. In questo caso mi venne chiesto di cercare nella collezione permanente della Tate un’opera d’arte che avesse a che fare con questa tematica. Non trovai nulla di esplicito ma mi colpì molto il quadro del tedesco Christian Shad, Autoritratto con modella, del 1927, in cui l’artista in primo piano, con indosso una camicia verde trasparente, guarda lo spettatore mentre, dietro di lui, c’è una donna di profilo, di ignota identificazione. Dopo aver approfondito il lavoro di Shad decisi di scrivere un racconto su questo dipinto in veste di storica dell’arte, adducendo il recente ritrovamento dei diari di Heike, una transvestite che lavorava come presentatrice al nightclub di Berlino El Dorado e, come domestica, all’Istituto di scienza sessuale di Magnus Hirschfeld. Insieme ad alcune lettere di Shad ricostruisco un’ipotetica storia tra l’artista e Heike immaginando fosse proprio lei la modella del quadro in questione.

Non mi sto a dilungare oltre ma questo è il genere di racconto che amo scrivere. Dopo molto studio decido quale stile narrativo adottare, anche in base al periodo storico, e mi approccio al soggetto in questo modo, permettendomi di esserne distante ma allo stesso tempo parlando di tematiche che conosco e provando in qualche modo a calarmi nel personaggio di quella determinata epoca. In fondo, tutto è verosimile. Il testo, infatti, è un sistema complesso di fiction e teoria laddove stralci dei diari e delle lettere si intrecciano con i fatti che accadevano realmente nella Germania di fine anni Venti: dal termine transvestite reso noto proprio dal dottor Hirschfeld nel suo celebre libro del 1910 alla storia delle prime operazioni di riassegnazione di genere sino all’irruzione dei nazisti all’Istituto di Hirschfeld nel 1933 o alla trasformazione del club El Dorado nel quartier generale delle SA…

Adam interruppe Juliet:

– Scusami tanto ma il tuo reading è tra un’ora e ritengo importante prendere una pausa per farti riposare e preparare.

– Hai ragione, mi sono fatta rapire dall’entusiasmo di questi ragazzi…

Vado allora in camera mia, ci vediamo dopo.

II. (nostalgia)

Adele entrò nella sala conferenze del museo, dove si sarebbe tenuto il reading.

Juliet era già pronta, seduta al tavolo centrale. Ad Adele sembrava che l’espressione della scrittrice fosse diversa rispetto a un’ora prima, forse semplicemente nervosa. Notò, inoltre, come indossasse lo stesso vestito che ha nei bellissimi ritratti scattati da Pal Hansen per The Observer, scoperti da una prima ricerca online sulla scrittrice. Un abito blu con un grande triangolo bianco che dalle spalle punta verso il basso. Un capo vintage, quasi costruttivista, pensò Adele, e che in seguito Juliet le confermò essere tra i suoi preferiti proprio per quello stile avanguardista che evocava.

Ancora non c’era molto pubblico in platea. Anche gli studenti del corso erano pochi.

Adele, d’istinto, come se fosse tornata improvvisamente alle scuole superiori, si sedette agli ultimi posti.

Dopo un’attesa di circa dieci minuti Adam cominciò a introdurre Juliet e il testo che avrebbe letto, ossia (nostalgia), pubblicato nel 2015, sull’omonimo film di Hollis Frampton del 1971.

Juliet cominciò a leggere.

Adele si mise in ascolto con il massimo della sua attenzione. Sul suo volto cominciò a emergere un’espressione non solo di sforzo ma di confusione; non tanto perché l’inglese non era la sua lingua e un reading era per lei sempre molto faticoso ma perché le sembrava di non afferrare se il testo che stava ascoltando fosse un saggio o meno. Molti erano, infatti, i dettagli relativi alla vita personale della scrittrice. Erano così tante le “I” che sentiva. Ancora una volta Adele si sorprendeva nello scoprire, forse, l’acqua calda per i britannici. Non lo era probabilmente prima che arrivasse dagli Stati Uniti, proprio come un uragano, Kathy Acker… Sarà proprio stata la lunga permanenza di Kathy Acker a Londra ad avviare tutto questo? Come lo fu Semiotext(e) a New York quando cominciarono a tradurre i teorici francesi? Pensò Adele.

Sarà stata pure una banalità per tutti coloro lì in ascolto ma per lei quell’uso cospicuo della prima persona singolare rappresentava la libertà assoluta, talmente la sua era stata una formazione accademica, da sempre improntata all’informalità, alla terza persona, all’uso sapiente e continuo della voce altrui attraverso le citazioni come se, usare invece la propria, di voce, fosse davvero uno scoprirsi, uno spogliarsi, proibito nella maniera più assoluta in campo critico.

Adele continuava a rimuginare. Si accorse che la confusione maggiore verso ciò che ascoltava era dovuta al fatto che l’IO era all’interno di un saggio, o si stava sbagliando? Era eccitata. E, forse, anche un pochino spaventata.

All’improvviso le parole della stessa Juliet le diedero una risposta, risuonando quasi come un manifesto:

Questi registi, tra cui Frampton e Snow, erano consapevoli che fin dalla sua invenzione il cinema era stato utilizzato come rappresentazione della realtà. I loro film si concentravano proprio su questo, non permettendo mai agli spettatori di dimenticare che il contenuto era solo un’illusione; nel tono, erano spesso austeri, tenendo volutamente la distanza. Il confessionale, invece, contava sulla costruzione di un rapporto intimo con i lettori, offrendo una visione calda e piacevole delle esperienze dello scrittore, basata sulla fiducia che tutto ciò che viene rivelato è genuino e vero.

(nostalgia) di Frampton mi ha affascinato per posizionarsi tra lo strutturale e il confessionale. Lo stridore di suono e immagine come la distruzione delle fotografie corrispondeva ai criteri strutturali anti-illusori. La sceneggiatura stessa, tuttavia, era insolitamente aperta, dando allo spettatore una visione molto più ampia della personalità del regista rispetto alla maggior parte delle altre opere strutturali.

[…]

Ho avuto una sfida simile con il libro [Trans: A Memoir, 2015], lottando per mesi per capire quanta teoria intrecciare nella narrazione.

III. Vacanze romane

Quasi un anno dopo Juliet si trovava ospite da Adele, tornata da qualche mese felicemente a Roma, la sua città natale.

I giorni a disposizione erano pochi e uno di questi era quasi interamente occupato dal motivo della visita di Juliet, invitata da Adele a un evento comprensivo di letture dal vivo, performance, visione di video e dibattito all’interno di uno spazio non profit della capitale che aveva accettato la proposta un pochino insolita rispetto all’usuale programmazione.

Il tempo che ha preceduto l’evento fu per Adele un’immersione totalizzante nella scrittura di Juliet. Probabilmente non c’è altro modo per entrare davvero in un testo che la sua traduzione da una lingua a un’altra. Aveva infatti deciso che l’evento dovesse essere accompagnato dalla traduzione in italiano di quello che avrebbe letto o fatto vedere, per non far sentire gli spettatori in difficoltà.

Si ritrovò, quindi, a navigare tra i molti dilemmi che i traduttori di mestiere affrontano probabilmente a ogni frase, se non a ogni parola. Strade da prendere di fronte a ripetute messe al bivio, scelte sofferte, compromessi, note a margine.

La maggiore difficoltà, nel caso di Juliet, risiedeva nel non poter giocare con il neutro, essendo l’italiano una lingua binaria.

Tra le molte domande che Adele si appuntava durante lo studio vi era la più frequente, quella che aveva sin dal primo incontro con la scrittrice e il racconto che amava di più, The Woman in the Portrait, divenuto nel frattempo uno dei testi cardine che dava ai suoi studenti, da leggere e ‘comprendere’ nel suo gioco tra vero e falso.

Quanto di reale c’è nelle sue “short stories”? Sul suo sito Juliet divide i suoi testi in ‘generi’, dal giornalismo (a sua volta suddiviso per argomenti, dal cinema all’arte, dalla politica alla sessualità, dalla letteratura al calcio) alla “Short Fiction”. Questo non significa affatto che i suoi testi giornalistici abbiano una forma sempre impersonale e formale né che le sue short fiction siano totalmente, appunto, “fiction”.

In I’m too sad to tell you about “I’m Too Sad to Tell You” pubblicato la prima volta nel 2008 l’io narrante è addirittura colui che riprese il video di Bas Van Jader il cui titolo dà la possibilità a Juliet di trovarne uno altrettanto struggente per il suo brillante testo. Una storia breve, toccante, geniale e molto, molto triste, come accade in gran parte dei suoi racconti.

Ma Adele non vuole chiedere, non vuole sapere sino a che punto la verità si nasconda tra le pieghe di un’invenzione, non ha importanza. La scrittura stessa di Juliet, risponde, come in Sertralism Surrealism, del 2016:

ME: Che cosa è la scrittura, se non un sogno lucido?

N: Ma quando scrivi, hai completo controllo.

ME: È vero che creo personaggi e costruisco per loro delle situazioni, spesso attingendo alla “vita reale”… Successivamente, però, non so mai cosa potrà accadere. Se lo sapessi, non avrei alcun interesse a scriverne.

Oltre a preparare l’evento, a tradurre, a sognare per i critici italiani una scrittura più libera e, quindi, per i lettori, un’esperienza talmente appagante da riuscire ad apprendere nozioni senza percepire alcuna fatica, si stava instaurando tra la scrittrice e Adele una fitta corrispondenza. Come lei anche Juliet rispondeva alle mail in maniera immediata e molto loquace. In breve tempo Juliet cominciò a inviarle testi non ancora pubblicati, come forma di condivisione, facendo sentire Adele quasi una sua pari.

Le inviava ‘storie brevi’ come se avesse intuito che proprio lì risiedeva l’interesse maggiore di Adele. Alcune erano alla base di un gruppo cospicuo che stava portando avanti come tesi di dottorato presso l’Università del Sussex, in Creative & Critical Writing. Ne parlarono molto. Per Juliet sembrava quasi la realizzazione di un sogno. Voleva scriverle sin dai tempi della sua serie su The Guardian, ma si ritrovò poi immersa in essa come nel conseguente libro.

Quei racconti erano le prime ‘variazioni sul tema’ che poi vide la luce, oltre che come tesi di dottorato, nel libro pubblicato da Influx Press nel 2021, con il titolo di Variations. Undici variazioni intese come differenti lenti cronologiche e stilistiche che tracciano la storia delle persone trans e non binarie nel Regno Unito dall’epoca vittoriana a oggi e in cui tutto quello che Adele ha appreso già al suo primo incontro con Juliet, è applicato in maniera magistrale e in cui probabilmente l’esito più felice è “The Twist”. Si tratta di un racconto su un film – anzi su vari tentativi di girare un film – per cui lo stile formale scelto è la sceneggiatura. Ma molte sono le torsioni, i “twist” appunto, lungo il racconto che è la storia della realizzazione (mancata) di un film basato su un libro autobiografico degli anni Novanta di una trans poco prima di spegnersi a causa dell’AIDS.

I giorni romani con Juliet furono intensi. Oltre all’evento in sé, Adele decise di portare la scrittrice in tutti quei luoghi verso i quali aveva manifestato grande interesse e ai quali Adele, non smentendo la sua attitudine a voler esaudire i desideri, ne aggiunse degli altri: la tomba di Gramsci al Cimitero acattolico; il Museo Storico della Liberazione; il Mausoleo delle Fosse Ardeatine; il monumento a Pasolini e Ostia Antica; lo stadio Olimpico, per una partita poco importante della Roma che giocava in casa.

Adele aveva messo piede in uno stadio per una partita di calcio una sola volta anni prima: a Napoli, sempre al seguito di un desiderio altrui.

Non si dimenticò mai l’esperienza dell’Olimpico, perché seguiva la lunga gita a Ostia e una corsa in macchina a tutta velocità per non fare tardi alla partita. Una volta, finalmente, sedute sugli spalti, Adele guardò il viso letteralmente raggiante di Juliet, forse memore di quella luce che le vide negli occhi un anno prima e disse:

– Ora che sei seduta e sembri contenta, io direi che vado a prendermi un caffè al bar che ho visto entrando.

– Ma sei sicura? Così ti perdi l’inizio…

Assecondando una sua reale esigenza di caffeina, nicotina e voglia di sedersi, sentendosi rassicurata dalla felicità di sguardo di Juliet, Adele asserì con sicurezza:

– Non sono mai stata così sicura in vita mia.

E se ne andò al bar, anche lei incredibilmente soddisfatta.

IV. Giorni nostri

Tre anni dopo, primavera. Adele è seduta al tavolo della sua terrazza. Tra la lettura di una short story e un’altra di Variations, apre un libro arrivato quella mattina, acquistato sul sito della sua casa editrice preferita e si ritrova a fare un balzo sulla sedia leggendo:

Negli ultimi anni c’è stato un uso marcato dell’io, o della prima persona singolare, in una vasta gamma di pratiche culturali. Lo vediamo nell’arte e nella critica contemporanea così come nella letteratura (questi due mondi si stanno nutrendo sempre più l’un l’altro), e va sotto diversi nomi: autobiografia, autofiction, confessione, epistola, memoir, saggio personale.

Le sovviene alla mente una frase di Susan Sontag che aveva segnato tempo prima: “La mia maniera di essere marginale sta nel cercare di fare tante cose diverse, che non riesco mai a portare a termine, […] Non appena mi accorgo che qualcosa funziona, non voglio più farla”. Dopo un momento di esitazione e nonostante l’enorme gusto nel notare, ancora, il riflesso di se stessa in Sontag, decide con fermezza di non assecondare il serpeggiante desiderio di lasciare la presa proprio sul più bello.

No, il percorso è stato appena tracciato e stavolta Adele vuole vederne il capolinea.

Si lascia andare sulla sedia a sdraio e prova un grande piacere nell’osservare il cielo sopra di lei, non tracciato dalle scie di condensazione degli aerei ma dagli storni primaverili che la salutano con allegra vitalità.