Alla fine degli anni Novanta, guardando retrospettivamente al secolo appena trascorso, Douglas Kahn scriveva che il suono aveva saturato le arti, considerandole tutto fuorché “muta visualità”. La 60a Esposizione Internazionale d’Arte “Foreigners Everywhere” a cura di Adriano Pedrosa, compresi molti dei suoi eventi collaterali, offre un’utile sponda a questa idea. Del resto come le edizioni che l’hanno preceduta, verrebbe da dire. Tuttavia, l’aspetto sinora scarsamente rilevato è che il reciproco informarsi di suono e immagine è diventato più esplicito di quanto non lo fosse stato in precedenza, quando il primo sembrava avere una funzione ancillare, di mero contorno o di accompagnamento come si suol dire.

Si pensi, ad esempio, ai padiglioni Giappone (“Compose”, di Yuko Mohri) e Italia (“Due qui / To Hear”, di Massimo Bartolini con Caterina Barbieri, Gavin Bryars e Kali Malone), che enfatizzano le qualità scultoree e relazionali delle vibrazioni sonore prodotte dalla materia o da un semplice spostamento d’aria. Ma anche ai padiglioni del Belgio (Denicolai & Provoost, Antoinette Jattiot, Nord, Speculoos) e della Grecia (Kostas Chaikalis, Thanasis Deligiannis, Elia Kalogianni, Yorgos Kyvernitis, Yannis Michalopoulos, Fotis Sagonas), dove tutta l’installazione si impernia su corpi e oggetti sonori, rispettivamente una performer e un irrigatore agricolo, al centro di una riflessione sul rapporto tra esperienza folclorica e sua rappresentazione. O, ancora, al padiglione Austria di Anna Jermolaewa che, con approccio mediarcheologico, fa suonare le lastre per i raggi X che nell’ex Unione Sovietica venivano incise in luogo dei dischi, soprattutto di musica pop e occidentale, messi al bando dal regime.

Ma il suono diventa elemento strutturante anche nelle arti cinematiche, spesso considerate soprattutto da un punto di vista oculocentrico e che, per ovvie ragioni, preferisco non definire moving-image-based. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito all’intensificarsi del loro incontro con le arti sonore, tanto che si potrebbe riconoscere in questa tendenza una sorta di, parafrasando Hal Foster, aural impulse. È innegabile, del resto, l’aumento esponenziale degli interventi che usano l’ascolto come campo e oggetto di ricerca, metodologia critica e strumento politico e culturale, se non vero e proprio paradigma conoscitivo o, per dirla con Steven Feld, acustemologia.

Un chiaro sintomo di questa tendenza è la mostra “Nebula” presentata da Fondazione In Between Art Film al Complesso dell’Ospedaletto. Il titolo è già una dichiarazione d’intenti: la mostra si propone di esplorare non solo gli stati della visione, ma anche quelli “della percezione extra-visiva già iniziata nel 2022 con Penumbra”. E lo fa utilizzando come dispositivo narrativo l’idea di uno spazio nebuloso dove la ridotta visibilità richiede di attivare altri canali percettivi, primo fra tutti quello uditivo. Fra le otto video-installazioni, penso in particolare a quella di Basel Abbas e Ruanne Abou-Rahme, Until We Became Fire and Fire Us (2023–ongoing), che rimediano e mixano il found footage di persone che cantano e ballano all’interno di spazi comuni o in occasione di eventi corali in Iraq, Palestina e Siria, riflettendo sul potenziale di resistenza politica della performance intesa come gesto e danza, ma anche come canto e comunità d’ascolto. Ma penso anche a Fritz (2024) di Diego Marcon che, in linea con la sua produzione recente, ricorre a una forma, un motivo o un tema musicale – in questo caso lo jodel – quale pretesto e movente dei suoi lavori, molti dei quali hanno come protagonisti dei singing bodies, animati e spesso ventriloquizzati. Anche Wael Shawky – nel padiglione Egitto – attinge al teatro di figura e i suoi corpi, in questo caso reali, performano come marionette, ma in una staged Opera che muove dall’idea di Storia come rappresentazione e offre una contro-narrazione – corale e da un punto di vista non occidentale ça va sans dire – sull’inizio del colonialismo britannico in Egitto.

Ancora più esplicito, sin dal titolo, è il riferimento alla dimensione sonora in Requiem, ultimo film di Jonas Mekas presentato da Francesco Urbano Ragazzi presso la Società Dante Alighieri, dove il Requiem di Giuseppe Verdi, oltre che metafora esistenziale, fa da collante alla partitura di gesti e frammenti di vita quotidiana – qui soprattutto paesaggi urbani e non, piante e fiori – che contraddistinguono la scrittura diaristica dell’autore lituano. Altrettanto emblematico è il titolo del padiglione Gran Bretagna, “Listening All Night To The Rain” dove, nel solco dell’esperienza politica del Black Audio Film Collective (1982-98), John Akomfrah pone l’accento sull’idea di ascolto come forma di attivismo e seziona lo spazio in otto Canti, ma eccedendo in una profusione di riferimenti che faticano a trovare un equilibrio formale.

Pensando invece al più carnale di tutti i suoni, la voce, questa è usata nel padiglione Svizzera come dispositivo di senso, performativo oltre che narrativo, all’interno di un’ampia costellazione di elementi visivi e sonori: qui, Guerreiro do Divino Amor incrocia l’estetica del machinima con un caleidoscopio di informazioni visive e found footage in un’eclettica galleria di allegorie sovranazionali e sovratemporali (parte del più ampio progetto Superfictional World Atlas). Mentre nel padiglione Polonia, a cura del collettivo ucraino Open Group, la voce diventa vera e propria istanza testimoniale, calata in una sorta di mise en abyme aurale composta da una video-intervista, dove ad alcuni civili viene chiesto di imitare i suoni che compongono il soundscape della guerra russo-ucraina, e da una profusione di microfoni, messi a disposizione del pubblico sollecitato a ripetere e fare eco a sua volta.

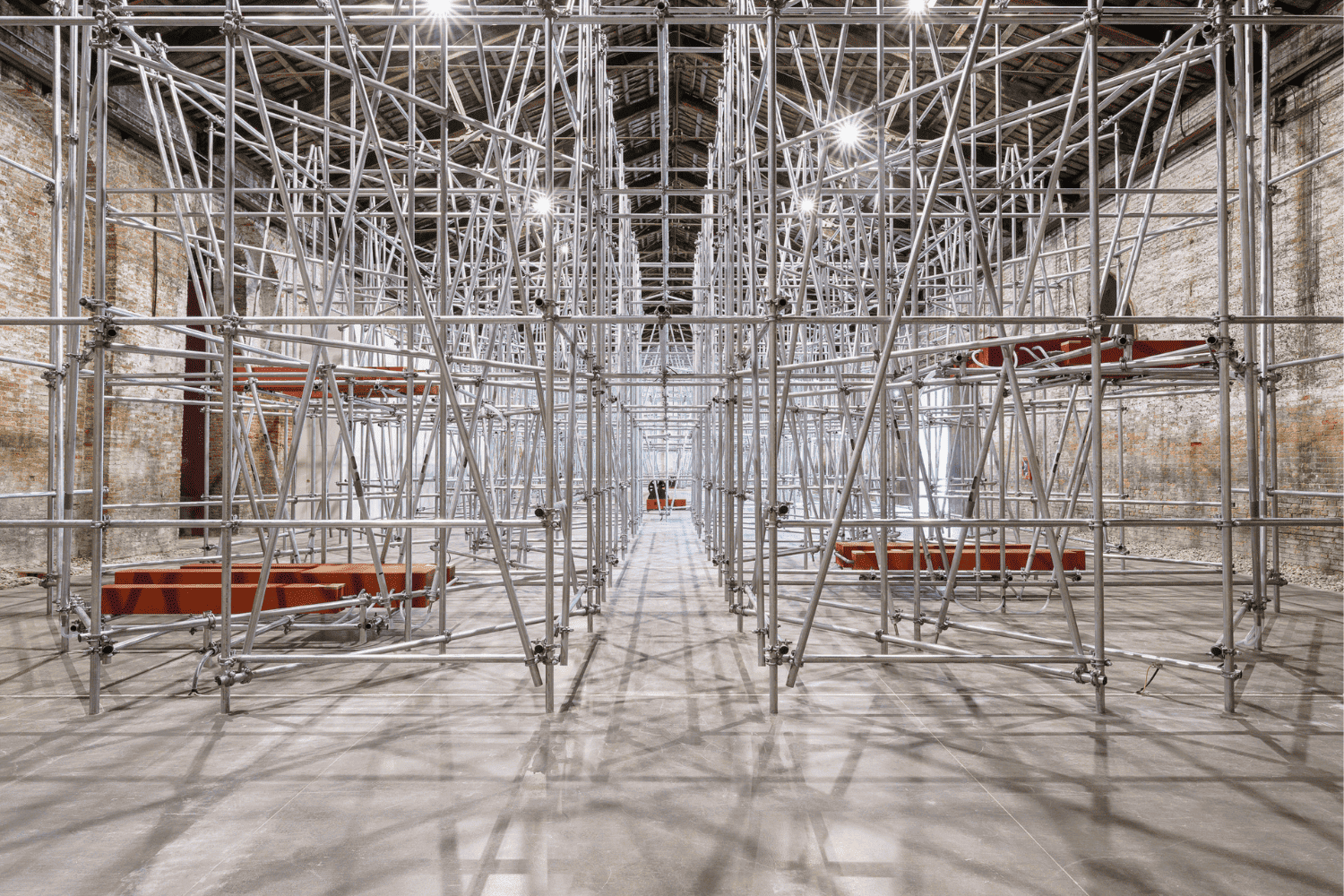

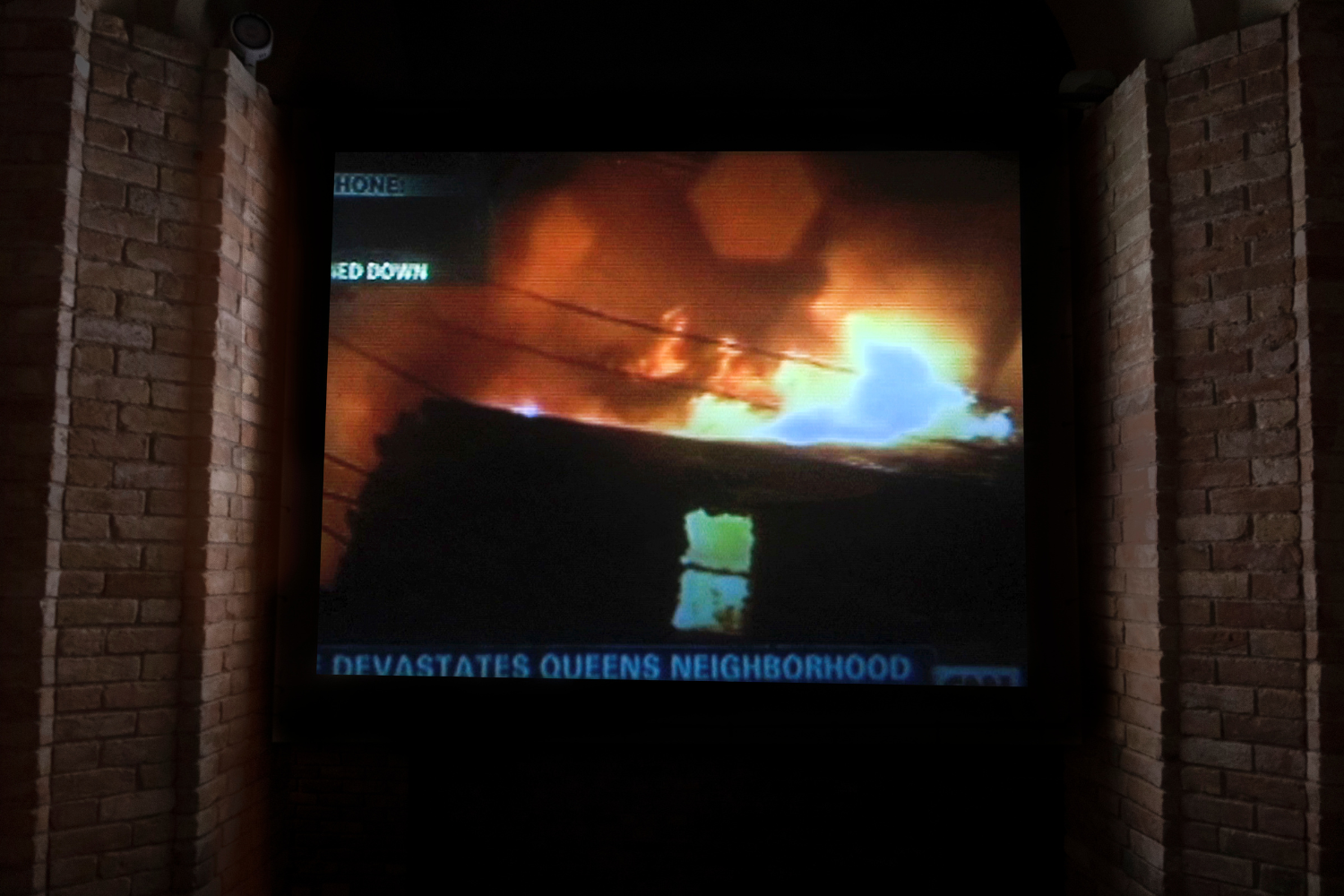

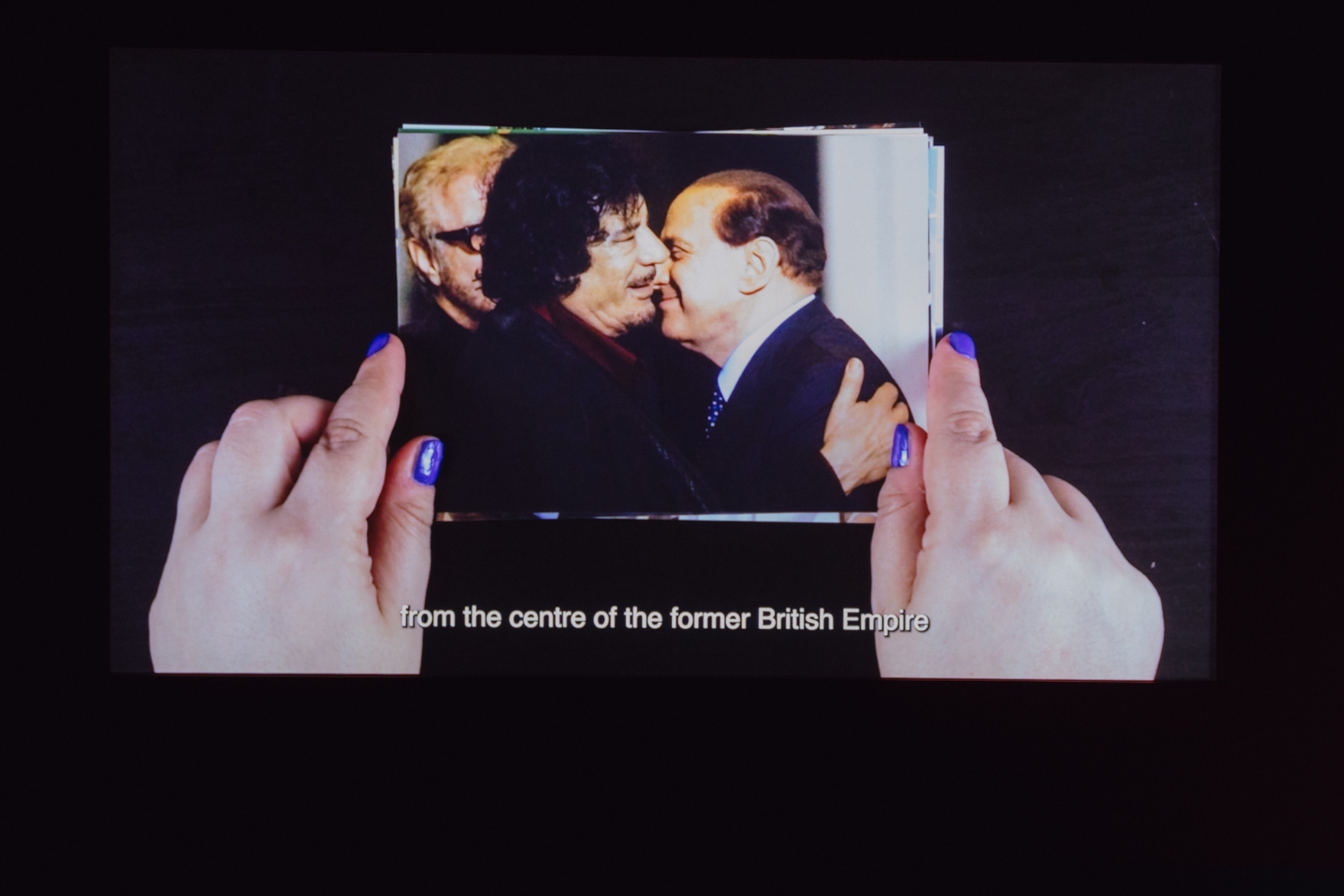

Un valore rivendicativo assume la voice over femminile in Gaddafi in Rome: Anatomy of a Friendship (2024) di Alessandra Ferrini che, coerentemente con la critica ai retroscena sessisti (fra le altre cose) dell’amicizia fra Berlusconi e Gheddafi, esautora il modello della Voice of God basato sulla supposta autorità dell’enunciazione maschile, bianca e coloniale, facendo del film saggio quasi l’emanazione della sua performance vocale. Del resto, l’uso del gesto vocale come strumento di negoziazione tra il film e le sue soggettività all’interno di un’estetica di tipo trasformativo è una costante del documentary mode. Si pensi, ad esempio, alle pratiche attiviste come quelle raccolte nel Disobedience Archive di Marco Scotini nelle Corderie – un progetto iniziato nel 2005 che include per l’occasione i lavori di 39 artistз e collettivi realizzati tra il 1975 e il 2023 – dove la voce, e più in generale il suono supporta sì la mise-en-image, ma in maniera tutt’altro che secondaria o didascalica.

Sono questi, diversi modi per forzare quello che Michel Chion ha definito “contratto audiovisivo”, il più radicale dei quali mi è sembrato, in questa 60a edizione della Biennale, una scena della mostra “Liminal” di Pierre Huyghe a Punta della Dogana: alcuni performer indossano maschere dorate che stanno in luogo di uno schermo, o meglio, si offrono come suo precipitato, non tanto superficie di proiezione quanto schermo sonoro dietro cui far risuonare una lingua indecifrabile generata dall’AI, fonemi sconosciuti e voci artificiali, acusmatiche e inquietanti come mai prima d’ora e, soprattutto, straniere ovunque.