Sanford Biggers torna in Italia dopo dieci anni con una personale ora in corso negli spazi milanesi del gallerista Massimo De Carlo. Si intitola New Works ed è la sintesi di ciò che Sanford Biggers è: un artista globale. Il suo lavoro è intimo e politico, individuale e collettivo, tradizionale e rivoluzionario, locale e universale, estetico e identitario, classico e contemporaneo, monumentale e domestico. La conversazione che segue è il tentativo di mettere in luce queste polarità, di come si incontrino nella sua opera e nella sua vita. Nel riconoscere e accogliere diversità, proprie e altrui, in apparente contraddizione, Sanford Biggers dà vita a un equilibrio che ammette una narrativa nuova, forte e coerente, una interpretazione rinnovata del sé, di ciò che è stato e di ciò che ci circonda.

Matilde Burelli: Sanford, la tua pratica raccoglie e intreccia una vasta gamma di riferimenti, dalla storia americana all’arte italiana, dalla cultura africana allo spiritualismo orientale, passando per la tua storia personale, quella degli afroamericani, i luoghi che hai visitato e in cui hai vissuto…

Sanford Biggers: Attingo a riferimenti molteplici che, a vari livelli, sono profondamente legati alla mia esperienza personale. In un certo senso, sono autobiografici. In quanto americano, afroamericano e immerso in un contesto globale, assorbo e rifletto tutte le influenze che hai menzionato, e credo che il mio lavoro incarni proprio questi concetti e come si traducano in opera d’arte.

MB: New York è una delle città più importanti della tua vita. Nel 2001, la tua opera Mandala of the B-Bodhisattva II ha ricevuto una notevole attenzione e, in qualche modo, ha segnato un punto di svolta nella tua carriera. Fu inclusa nella storica mostra “Freestyle” allo Studio Museum in Harlem, curata da Thelma Golden, che presentava una trentina di artisti emergenti il cui lavoro, all’epoca, fu definito post-black. Tra questi c’eri tu, c’erano Mark Bradford, Rashid Johnson, Julie Mehretu… Mi racconti di più di “Freestyle”? Fu, all’epoca, una mostra seminale.

SB: Fu un momento determinante. Fino ad allora, la storia degli afroamericani nell’arte contemporanea era stata segnata da una frattura. Molti, nel mondo e nella stessa New York, ignoravano la quantità e la qualità delle opere create da artisti afroamericani. All’epoca si pensava a pochi nomi: Jean-Michel Basquiat, naturalmente, come il più celebre e pioneristico e, in seguito, artisti come Glenn Ligon, Kara Walker e Carrie Mae Weems. “Freestyle” fu un evento che cambiò le cose. Per la prima volta furono presentati al pubblico oltre 30 artisti emergenti, le cui opere vennero esposte in un museo di enorme rilevanza storica, di fronte a una platea ampia e coinvolta. Ancora oggi ne percepisco la portata quando mia nipote, che frequenta il secondo anno di università alla Columbia, mi scrive di come le sue lezioni di storia dell’arte trattino questa mostra o facciano riferimento al catalogo. Questo è solo un esempio: oggi la mostra è studiata nelle università e fa parte della storia dell’arte contemporanea americana. Sono incredibilmente orgoglioso di averne fatto parte. Non solo quella mostra ha segnato la mia carriera, ma ha anche unito una generazione di artisti che stavano aprendo nuove strade, introducendo al mondo forme artistiche nuove.

MB: In quel momento, fu necessario unire tutti questi giovani artisti, non solo come esponenti di una determinata identità, ma come individui di talento destinati a diventare figure di rilievo nel mondo dell’arte, il cui lavoro parla da sé, al di là di ogni etichetta.

SB: Credo che questo fosse il cuore della questione, e fu uno dei motivi per cui si parlò di post-black. In definitiva, era una questione di arte di qualità: ogni opera si reggeva autonomamente, distinta dalle altre, ogni artista presentava un linguaggio unico. Era un gruppo di artisti di grande talento che, presi singolarmente, avrebbero probabilmente faticato a ottenere visibilità, perché il mondo dell’arte, all’epoca, era chiuso ed elitario. Lo è tuttora, in parte, ma allora lo era ancora di più, e mancava una forza collettiva capace di spingere per un cambiamento. Spesso è necessario un impegno collettivo per rompere le barriere e farsi notare, basti pensare alla storia del Salon des Refusés: esposizioni rivoluzionarie, talvolta controverse, che hanno dato visibilità ad artisti con idee innovative, non uno alla volta, ma insieme, come forza collettiva.

MB: Arriviamo ai giorni nostri, e a Milano: è in corso la tua seconda personale alla MASSIMODECARLO, che segna il tuo ritorno in Italia a dieci anni dalla tua prima mostra con la galleria milanese. Negli anni Novanta hai vissuto a Firenze da studente, sei poi tornato in Italia nel 2017 dopo aver vinto il Rome Prize in Visual Arts e aver completato una residenza all’American Academy di Roma. In che modo l’arte italiana e la tua esperienza in Italia hanno influenzato il tuo lavoro?

SB: Mi sono trasferito in Italia all’inizio degli anni Novanta spinto dal desiderio di studiare da vicino i classici del Rinascimento. È ciò che ci veniva insegnato a scuola, una sorta di visione idealizzata della storia dell’arte occidentale, in cui l’Italia rappresentava una tappa imprescindibile. Esiste un malinteso diffuso secondo cui gli artisti afroamericani o della diaspora africana non interagiscano con queste tradizioni. La realtà è che siamo stati tutti educati a considerarle un riferimento fondamentale. Molti di noi hanno cercato altre influenze per bilanciare un’impostazione dominata dall’arte europea e italiana, ma il canone occidentale è stato presentato a tutti come una base imprescindibile. Studiare quelle opere dal vivo è stato, comunque, un privilegio incredibile. Ho imparato molto, non solo sulle tecniche e sugli stili, ma anche sulle dinamiche culturali, sociali e politiche che ne hanno favorito la creazione. Non era solo la storia delle opere a colpirmi, ma quella degli artisti e del contesto in cui vivevano. Questa consapevolezza è diventata parte integrante della formazione della mia identità artistica e ha influenzato la mia pratica. Lo si può notare, ad esempio, nei lavori in ceramica, che evocano il senso del mosaico e della tassellazione, così come nelle opere in marmo, dove l’ispirazione rinascimentale è chiaramente presente. Tuttavia, mi sono sempre chiesto cosa stesse accadendo, nello stesso periodo, in altre parti del mondo. È così che ho iniziato a sviluppare una comprensione più ampia di come culture diverse si relazionino, e non, tra di loro. Il mio periodo a Roma e la serie delle chimere sono il frutto di questa riflessione: un’indagine su come questi dialoghi culturali siano in corso da millenni. In un certo senso, riferirsi a questa storia condivisa significa mettere in evidenza l’ovvio: siamo sempre stati parte di uno scambio globale, economico e culturale. Il mio lavoro prende questo mosaico di influenze, culture e riferimenti per creare qualcosa di nuovo, qualcosa che li citi, ma allo stesso tempo li trascenda.

MB: La storia non si adatta alle linee temporali ordinate e lineari che ci insegnano. Tendiamo a pensare che un’era segua l’altra in successione, in realtà le civiltà coesistono, si intersecano e si influenzano a vicenda contemporaneamente. Quest’idea di centri di influenza che si spostano è strettamente legata al tuo lavoro.

SB: La storia è raccontata da un gruppo specifico di persone con agende particolari, ed è più facile da consumare quando viene presentata come una narrazione lineare e sequenziale. La realtà è tuttavia più organica, sfumata, interconnessa e simultanea. Col tempo mi sono sempre più interessato alla storiografia, lo studio di come la storia venga scritta, organizzata e narrata, ancor più della storia stessa. La storiografia esamina chi ha il diritto di raccontare la storia, come viene catalogata e cosa viene enfatizzato o escluso. In un periodo come il nostro, in cui verità e narrazioni storiche possono essere manipolate o cancellate, è evidente quanto la nostra comprensione del passato possa essere fragile e malleabile. Nel mio lavoro complico e critico come le storie del passato vengano costruite e chi ha il potere di plasmarle. È il tentativo di resistenza alla semplificazione e manipolazione, e di restituzione della complessità.

MB: Casa Corbellini-Wasserman, disegnata da Piero Portaluppi, condivide una risonanza stilistica e concettuale con il tuo lavoro: entrambi fondono simboli, materiali e riferimenti culturali diversi. Le linee moderniste di Portaluppi sono arricchite da materiali e dettagli eclettici, ispirati all’arte liberty; il tuo lavoro combina elementi geometrici con una vasta gamma di materiali e riferimenti culturali. Sebbene ciascun’opera sia radicata nella propria cultura (americana e italiana), entrambe risuonano con l’universale. Lo spazio milanese ha giocato un ruolo nella preparazione della mostra?

SB: C’è sicuramente stata una risposta estetica. Le ideologie di Portaluppi e le mie sono molto distanti, il che mi fa pensare che un’affinità materiale ed estetica possa, in qualche modo, trascendere le differenze ideologiche. In un certo senso, l’estetica diventa una sorta di tela bianca su cui diverse ideologie possono proiettarsi. C’è una sincresi tra il marmo, i colori e i motivi che permette agli spettatori di tracciare connessioni tra l’architettura e le mie opere. Il senso di pattern e modernità nell’architettura di Portaluppi risuona con le opere della mostra, creando una sorta di sincronizzazione che invita al dialogo, lasciando però spazio all’interpretazione.

MB: In Italia molti edifici e architetture dell’epoca fascista, tra cui quelle del Portaluppi, sono in uso ancora oggi. Altrove c’è stato uno sforzo deliberato di cancellare pezzi di storia. C’è, in queste scelte, una complessità che trovo difficile da risolvere.

SB: Non sono sicuro che ci sia una soluzione chiara a questo concetto di spolia: c’è chi vuole conservarle, chi vuole rimuoverle, chi suggerisce di ricontestualizzarle. Ci penso spesso, soprattutto quando realizzo le opere chimere, quando uso il patchwork o penso al ready-made. Si tratta di prendere qualcosa che già esiste e trasformarlo. Credo che questo sia il cuore del mio lavoro: distruzione e trasformazione.

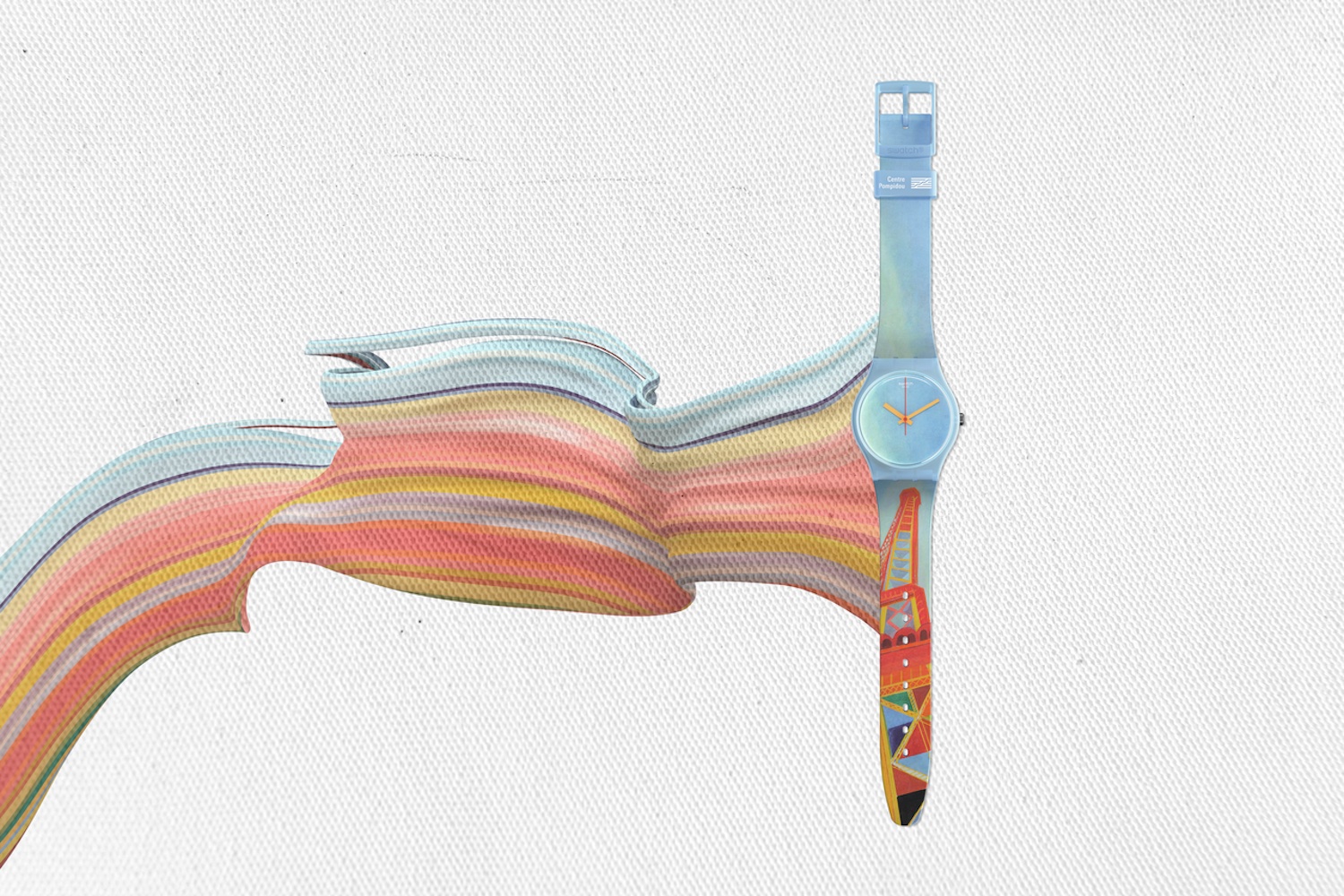

MB: In mostra presenti un nuovo corpo di opere: sculture geometriche, tridimensionali, rivestite di ceramiche dipinte a mano che si pongono in linea diretta con uno dei tuoi lavori più celebri, quello dei codex: ce ne parli?

SB: In passato, approcciavo ogni progetto singolarmente e per ciascuno cercavo il modo migliore per tradurre un concetto in opera; così è nata anche la serie dei codex: le opere in quilt sono la soluzione a un progetto specifico. Nel corso degli anni, però, si sono evolute in una pratica più radicata: mentre mi addentravo sempre più nel lavoro, ho cominciato a disgregarle e trasformarle in altre forme. Così, qualche anno fa, sono nati i quilt tridimensionali, che combinano strutture in legno con tessuti e stoffe patchwork, trasformandosi in pezzi scultorei. La trasformazione successiva è avvenuta quando ho dovuto adattare queste opere a progetti per l’esterno: volevo cambiare il modo in cui questi lavori operavano, funzionavano. È così che ho iniziato a lavorare con ceramiche dipinte a mano, collegando il concetto di quilt a quello del mosaico, della ceramica e di altre tradizioni basate sul disegno motif. Ciò si ricollega agli influssi globali nel mio lavoro: il tessuto, la ceramica, sono materiali presenti in tutte le culture, ognuna con la propria storia e interpretazione. Non si tratta più nemmeno del quilt, è più una questione di patchwork, cioè la capacità di combinare riferimenti storici, culturali e di motivi diversi, e trarne un linguaggio personale.

MB: Il tuo lavoro è un’indagine sul linguaggio, sui suoi limiti, ambiguità e possibilità. Quando manipoli l’informazione, puoi plasmarla come desideri. Come vuoi che venga letto il tuo lavoro, oggi?

SB: In uno scenario ideale, se ci sono due o tre spettatori che guardano un’opera, vorrei che ciascuno di loro ne traesse qualcosa di diverso. Penso che il potere prodigioso dell’arte risieda nella sua capacità di toccare persone diverse per ragioni diverse, senza essere limitata a una definizione univoca. Certamente sono interessato al potere seduttivo di un’opera, ma oltre a questo primo livello si svelano altre sfumature, ed è lì che le cose diventano interessanti. Non è difficile creare un oggetto bello, è sicuramente complesso crearne uno che trascenda la bellezza e inizi a parlare di altre idee, forse più oscure, forse più complicate.

MB: Il significato di qualcosa può essere diverso da una persona all’altra e può cambiare nel tempo.

SB: Nel tempo, nel contesto e nel luogo. Tutti elementi che non vedo mai elencati tra i materiali di un’opera. C’è il tessuto, la ceramica, l’acciaio, ma c’è anche il tempo, la storia e il contesto. Il materiale effimero che dà vita a un’opera.

MB: Quali sono i tuoi progetti e impegni futuri?

SB: Sono entusiasta per l’anno prossimo, in cui presenterò alcune performance con il mio gruppo musicale, Moonmedicine. Di recente, ho completato una scultura per la nuova sede di un’importante università americana, e Moonmedicine sarà uno dei primi gruppi a esibirsi in questo spazio, in primavera. Il progetto incarna perfettamente il modo in cui ho sempre lavorato: unisce un’opera tangibile con la performance, in un luogo che offre un senso di permanenza e coinvolge una vasta comunità. Parallelamente, oltre a mostre più tradizionali, sto lavorando a grandi installazioni e opere pubbliche negli Stati Uniti, tutte collegate a queste performance di Moonmedicine. Il mio obiettivo è creare una narrazione che si sviluppi tra performance, oggetti, installazioni e spazi eterogenei. Questi progetti, considerati nel loro insieme, tracciano una traiettoria coerente, che vuole esplorare una narrazione più ampia e stratificata.