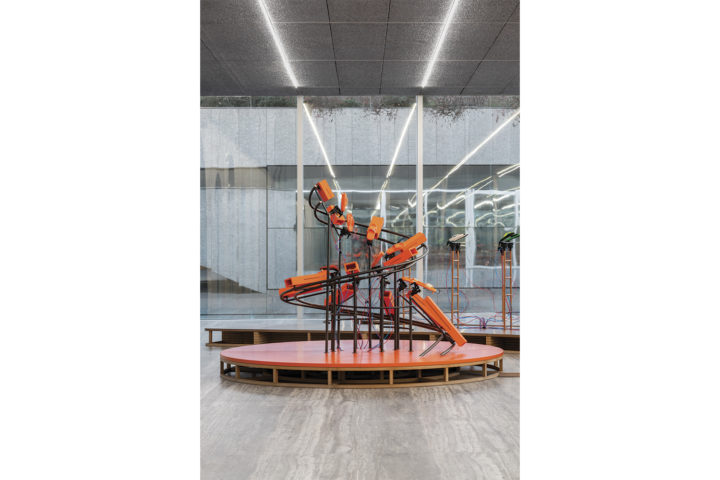

Arnold Braho: Sole Crushing (2024) trasforma un oggetto semplice e quotidiano come le flip flops in un coro multisensoriale che evoca collettività, ritualità e anche stati emotivi profondi, come catarsi o protesta. Tanto che in alcuni momenti mi è sembrato di essere nel bel mezzo di un’isteria collettiva. Il modo in cui le infradito si muovono, producendo suoni amplificati, ricorda una macchina teatrale che richiama tradizioni musicali come la Daqqa Marrakchia marocchina o al concetto di Duende di García Lorca. Come si intreccia l’uso di un oggetto così semplice con l’ambizione di creare una coralità tanto complessa? In che modo il movimento e il suono delle infradito riflettono o reinterpretano le dinamiche sociali contemporanee?

Meriem Bennani: È interessante, perché credo che la risposta sia il lavoro stesso. Non sta a me decidere se l’opera funzioni come un coro complesso, ma credo che un oggetto tanto umile possa generare qualcosa di simile attraverso l’installazione. Non mi sono domandata il perché un oggetto così piccolo riesca a fare questo, ma piuttosto: posso riuscire a farlo? Posso partire da qualcosa di così semplice per arrivare a un risultato che trascenda l’oggetto?

Il processo creativo è stato proprio una risposta a questa domanda, ed è stata affrontata in modo collaborativo. Sono partita da una singola infradito, un oggetto così comune da risultare quasi invisibile. Eppure, è proprio questa semplicità apparente a renderla affascinante. Oggetti così onnipresenti portano con sé un carico complesso, il meglio e il peggio del mondo: storie socio-politiche, economiche, ambientali. Sono delle porte verso molteplici dimensioni.

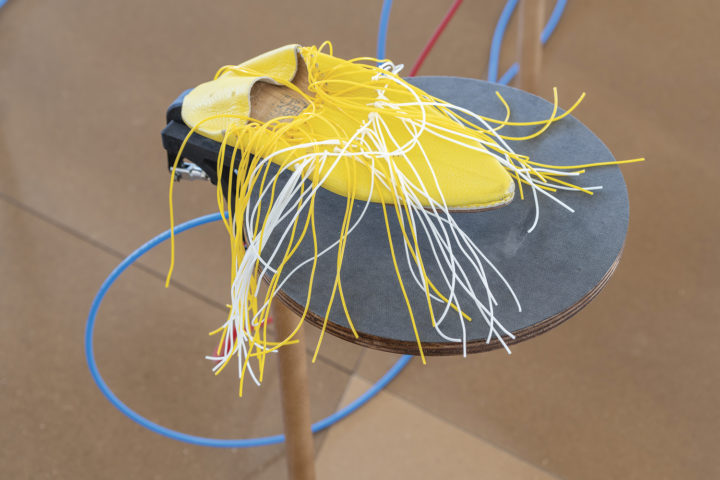

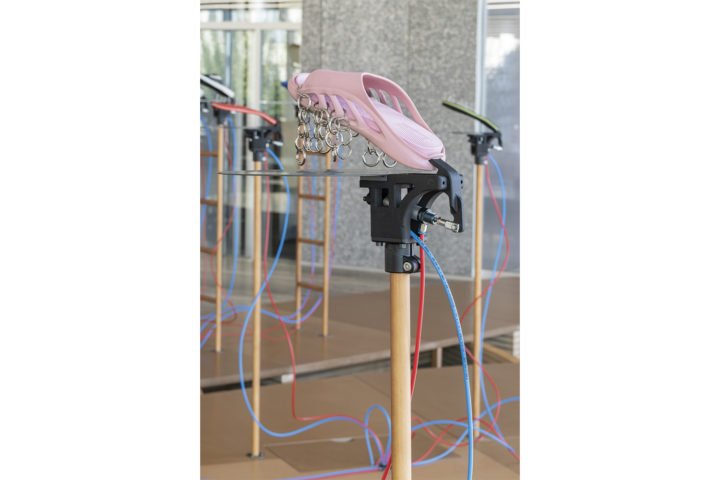

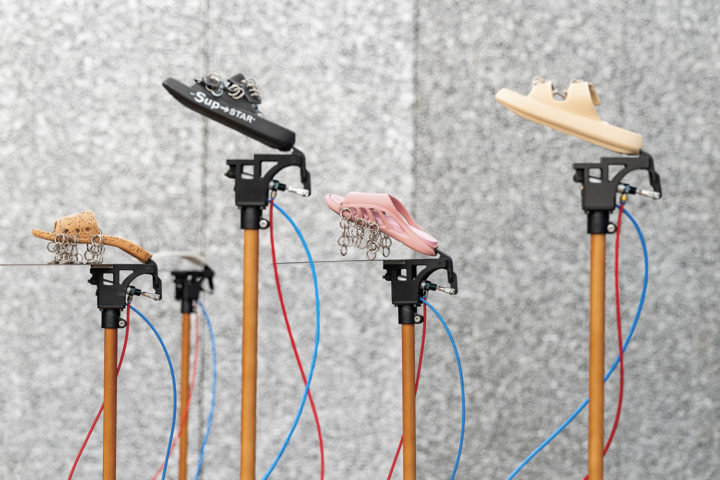

Il punto di partenza è stato una piccola scultura, una sola infradito, nata quasi come una battuta. Spesso inizio così: con uno scherzo, qualcosa che ha un certo scintillio, un gesto semplice che mi intriga. Poi mi concedo il lusso di prenderlo sul serio. Forse è così che nascono i miei lavori: mi domando perché sono attratta da quel particolare scherzo, e se c’è qualcosa di più profondo dietro. E da lì inizia l’indagine. Lavorare con un oggetto come la ciabatta in uno spazio come quello di Fondazione Prada, il cuore di uno dei marchi di moda più iconici del mondo, è stato come lanciare una sfida: costruire qualcosa partendo da un oggetto umile. È stata quasi una sfida ribelle, ma non contro di loro.

Osservando poi tante infradito insieme, inizi anche a percepire il negativo della folla, lo spazio vuoto infatti suggerisce la presenza delle persone che le indossano. La forma della ciabatta diventa il negativo del piede, e questo mi ha portato a riflettere sulle dinamiche delle folle, e su come poterle rappresentare attraverso l’installazione.

AB: Un aspetto centrale è la componente musicale. Le flip flops sono perfettamente orchestrate e suonano una composizione di quarantacinque minuti che hai realizzato insieme a Reda Senhaji, alias Cheb Runner.

Il ritmo mi ricorda un incrocio tra un arrangiamento per un’enorme orchestra percussiva e un modo di carnevalizzare il mondo. La progressione dei brani, che alterna momenti caotici a passaggi più organizzati e melodici, sembra attingere all’incredibile ricchezza delle tradizioni musicali nordafricane. Come avete lavorato insieme per sviluppare questa composizione? Quali idee o suggestioni vi hanno guidato nella creazione di questo dialogo tra suono, movimento e spazio?

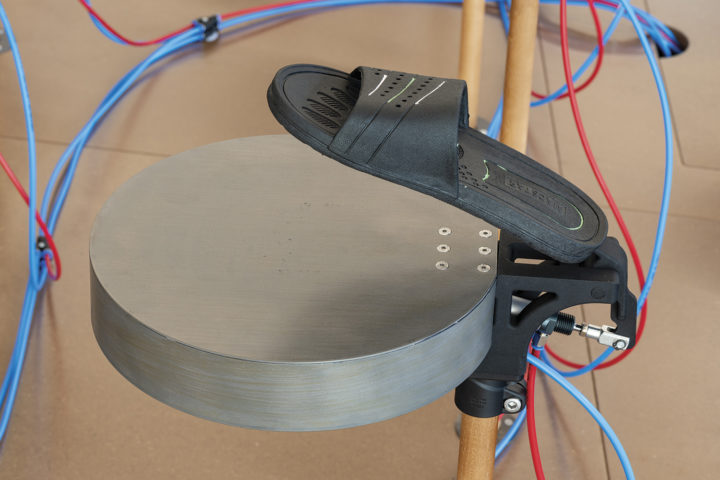

MB: La prima fase del lavoro con Reda è stata esplorare i suoni che un’infradito può produrre. Abbiamo testato diversi materiali e modifiche, cercando di trasformare una ciabatta in uno strumento musicale interessante. Una delle sfide è stata creare melodie, per le quali abbiamo utilizzato, ad esempio, spirali di legno come xilofoni per ottenere una gamma di note musicali. Abbiamo fatto molti test per esplorare queste possibilità.

Poi ho lasciato Reda libero di sperimentare. Non gli ho dato istruzioni troppo precise e stringenti, anche perché essendo anche lui marocchino condividiamo il medesimo istinto ritmico legato alla tradizione percussiva del Marocco, che è incredibilmente ricca e varia. Gli ho lasciato quindi il tempo di imparare a suonare questo strumento, che è piuttosto impegnativo dal punto di vista tecnico. Reda ha iniziato a creare composizioni solo per divertimento, quasi improvvisando, e le ascoltavamo. Poi abbiamo cominciato a lavorare insieme, assemblando i frammenti, come in un collage musicale. Ogni tanto, però, gli ricordavo che il suono doveva dialogare con lo spazio. Non volevo solo musica: cercavo qualcosa di inaspettato, disorientante, che coinvolgesse i visitatori in un’esperienza immersiva. È stato quindi un processo di scambio continuo, molto divertente.

AB: Hai inserito delle ispirazioni musicali specifiche o è stato un processo di improvvisazione?

MB: Volevo mantenere un legame con il nostro background marocchino, ma non come vincolo.

Le tradizioni nordafricane sono state un punto di partenza. La varietà eterogenee delle influenze e ispirazioni ha permesso di creare momenti molto diversi, da passaggi corali, ispirati dai cori da stadio o dai cori vichinghi, a situazioni teatrali o politiche. A volte volevamo che il risultato fosse più simile a una sorta di rivolta organizzata, legata più alla dimensione politica che a quella puramente musicale.

AB: Nella tua pratica sembra che l’ironia carnevalizzi lo spazio e il tempo, presentando un mondo ribaltato e privo di gerarchie o divisioni, dove animali parlanti traducono significati consueti. Cosa ti affascina di questo ribaltamento? È uno strumento per esplorare nuove narrazioni o per svelare qualcosa di nascosto nella realtà che ci circonda?

MB: Non so se riesco a spiegarmi bene ma devo dire che l’ironia non mi piace per niente. Non mi ci identifico. Per me, l’ironia è un tipo di umorismo di cui ci si serve per non lasciarsi coinvolgere, per mantenere una certa distanza. È una scelta poco coraggiosa, una forma di pigrizia. Essere ironici su tutto significa, in fondo, non prendersi cura di niente.

Il mio lavoro, invece, è esattamente l’opposto: riguarda quanto mi importa delle cose. C’è umorismo, sì, ma il mio umorismo si muove verso le cose, non le evita. Certo, l’umorismo implica una certa distanza, ma non scherzo mai su qualcosa che non mi tocca veramente. È l’opposto dell’ironia.

Comunque capisco cosa intendi, magari c’è una sfumatura di sarcasmo o un modo di ribaltare le cose, ma sono sempre molto attenta a evitare che il mio lavoro venga letto in chiave ironica. Alla fine, come hai detto anche tu, l’umorismo è uno strumento. Per me è sia uno strumento strategico che il mio modo naturale di esprimermi. È la mia inclinazione quando affronto qualcosa: usare un umorismo sincero, capace di scomporre e metabolizzare le cose che mi stanno davvero a cuore.

AB: I personaggi che abitano i tuoi film sono spesso animali antropomorfi, come volpi, sciacalli, lucertole. In For Aicha (2024) film d’animazione prodotto in occasione della mostra e co-diretto con Orian Barki, esplori le dinamiche familiari come una rete di legami complessi e a volte conflittuali, riflettendo su temi come il genere, l’appartenenza e la memoria, anche attraverso conversazioni reali avvenute con tua madre. Bouchra, regista marocchina dalle sembianze di sciacallo, tenta di affrontare il rapporto con la madre attraverso una meta-narrazione che mescola realtà e finzione. In che modo questa distanza simbolica ti ha permesso di esplorare le sfumature del rapporto madre-figlia e di riflettere sulla tua identità personale?

MB: Il film è molto personale ma è il risultato di un lavoro di squadra. Lavorare con Orion, che è una documentarista e mi conosce molto bene, è stato fondamentale. La sinossi del film è estremamente personale e, allo stesso tempo, fortemente romanzata. Questo tipo di equilibrio è stato raggiunto solo grazie alla collaborazione.

Ci sono stati momenti in cui mi sembrava che ciò che raccontavo fosse talmente personale da chiedermi se potesse interessare davvero. Spero sempre di essere una buona narratrice, ma a volte mi avvicino a queste storie in uno stato di sovraccarico emotivo, senza averci trovato ancora un senso. In questi momenti, mi sono affidata completamente a Orion, lasciandole prendere decisioni.

Questo è stato un processo collaborativo davvero prezioso, insieme ad altri aspetti del lavoro di gruppo. Per esempio, Jason Coombs ha guidato la parte di animazione e modellazione, mentre John Michael Bowling si è occupato della cinematografia. È stato incredibile vedere come il film sia passato attraverso così tante mani. Dal primo soggetto allo storyboard, fino alla versione finale, ogni scena è stata trasformata da persone straordinarie. Anche chi ha lavorato nello studio di animazione ha aggiunto la propria visione artistica, portando il progetto in direzioni che non avrei mai immaginato. È come scoprire il tuo film mentre lo stai facendo. Per me, questo aspetto collaborativo è insostituibile.

AB: Anche la scrittura del film è stata collaborativa?

MB: Sì, assolutamente. Lo script originale è stato scritto con un’idea precisa, ma poi è diventato lo script del film che la protagonista sta realizzando all’interno del film stesso. All’inizio pensavamo di fare semplicemente quel film, ma mentre cercavamo di migliorarlo, ho iniziato a parlare con mia madre. Mi sono subito resa conto che quelle conversazioni erano molto più interessanti di qualsiasi altra cosa. Era tutto così autentico, così reale.

Alla fine, abbiamo deciso di intrecciare le due narrative. Tutto, in realtà, è un continuo mescolarsi di finzione e documentario. È stato un processo molto diverso da quello che avevo immaginato: pensavo di partire da uno script per realizzare un film, ma in realtà è diventato qualcosa di completamente diverso durante il percorso.

AB: Credi che lo stesso possa essere letto attraverso il prisma dello sradicamento identitario? Sembra qui proprio un posizionamento di pensiero e di lavoro, c’è sempre infatti un’idea di molteplicità.

MB: Certo, questo è molto importante nel film, e non lo nego. Ma sento che l’identità è una condizione di base, qualcosa che diamo per scontato. Tutti abbiamo un’identità, è parte di tutto ciò che facciamo. Però, come soggetto in sé, l’identità non mi interessa particolarmente.

Il film, secondo me, riguarda più il modo in cui le persone cercano di capirsi, e quanto sia importante tentare di essere visti e compresi. Questo è essenziale per riuscire ad andare avanti, per non essere etichettati solo in base a un indicatore d’identità, ma visti come persone che cercano semplicemente di dare un senso alla vita, di amare e di essere amate.

Quindi il vero soggetto è questo: il tentativo di comprendere tua madre, o tua figlia, attraverso nuove conversazioni, andando oltre l’idea che hai di loro basata sul ruolo che ricoprono, come “mia madre” o “mia figlia”. Si tratta di un dialogo che va oltre le politiche identitarie, oltre i ruoli prestabiliti.