Nel novembre 2024 a Berlino, Luca Vitone mi consegna una piccola pubblicazione intitolata Incursioni. Diventa una delle prime tracce di questa rubrica.

Mesi dopo, incontro Luca, Silvia e Daniele. Parliamo di Incursioni, ma anche di Xing, le notti al LINK Project a Bologna, peers, David Bowie, e di quelle che oggi potremmo chiamare pre-forming arts.

Nonostante i segni evidenti lasciati in quegli spazi, non ne resta quasi traccia nelle riviste d’arte di quegli anni.

Alberto Groja: chissà come, chissà dove è la riflessione da cui è nato “Incursioni” – festival sulla performatività artistico visiva svoltosi in quattro edizioni tra il 1996 e il 1999 al LINK Project di Bologna.

Vorrei ripartire da qui: come avete preso questa non-direzione?

Luca Vitone: Tutto nasce nell’autunno del ’95, quando Daniele mi chiamò proponendomi di pensare alla redazione di arti visive, per progettare la programmazione. Non c’era nessuno del collettivo che se ne occupasse direttamente. A me questa cosa è piaciuta molto: per la nostra amicizia, per avere una scusa per tornare a Bologna.

Una delle prime cose che mi venne in mente fu che il LINK non era uno spazio espositivo in senso canonico: non aveva senso pensare a una mostra. Era un luogo che apriva la sera, dopo le 22, spesso al buio, e finiva la programmazione non prima dell’una di notte, a volte anche all’alba, a seconda del giorno. C’era una programmazione quotidiana molto diversificata, che sovrapponeva progetti diversi in contemporanea: vari tipi di musica – immagini in movimento, video, film, e altri interventi legati soprattutto al performativo – danza, teatro – ma anche presentazioni di libri.

Quindi l’idea di creare un oggetto statico, dove una mostra apre e resta visibile per due mesi, con le opere appese alle pareti o al centro della stanza, lì semplicemente non avrebbe funzionato.

L’idea di usare la performance, quindi, mi sembrava un modo di tornare a qualcosa di “antico”.

Nei primi anni ’90 la performance artistica non era ancora ripresa davvero. Era quasi una memoria, qualcosa degli anni ’70. Ma proprio per questo, al LINK si poteva esplorare una nuova possibilità: era un contesto in cui si potevano sviluppare pratiche vive, visibili, immagini che prendevano corpo con vitalità e avevano una durata temporanea, limitata alla serata.

Chissà come, chissà dove è una citazione da Carlo Romano, libraio genovese della storica Libreria Il Sileno degli anni ’70-’80, che ho frequentato fin da bambino – una delle poche realtà dove si trovavano testi internazionali su arte, musica, spettacolo e architettura. La libreria proponeva anche mostre. Ricordo che presentandone una di un pittore che ai miei occhi sembrava improbabile, Carlo, con grande eleganza, scrisse nella presentazione: Chissà come, chissà dove per giustificare il suo essere artista. Mi sembrò una frase elegantissima per descrivere l’attività di quel signore. E quella frase mi è sempre rimasta impressa.

Per “Incursioni” mi sembrava che prendesse un’altra forma: chissà dove, chissà come funzionava perfettamente per riassumere lo spirito del progetto. Mi piaceva anche citare Carlo – un grande intellettuale di confine – anche senza nominarlo. Era una cosa mia, personale. Ma quelle quattro parole funzionavano.

AG: Forse è una necessità di andare fuori misura, fuori formato.

Volevo chiedere a Silvia e Daniele come avete accolto questa direzione – chissà come, chissà dove – se si è percepita all’interno del festival o era presente solo nella pubblicazione di Incursioni (Edizioni Zero, Milano 2005) curata da Luca.

Daniele Gasparinetti: Beh, sai, noi eravamo deleuziani, quindi nowhere, ovvero now here/not here. Quindi era perfetto dal punto di vista teorico. È iniziato da quel momento una progressione di esperienza.

Non ricordo se in quel periodo fosse già nato “Progetto Oreste”, o se sia venuto dopo. Il convegno “Come spiegare a mia madre” venne dopo, giusto?

LV: Sì, il convegno si è svolto nell’autunno ’97. Il progetto “Oreste” nasce nell’estate del ’97.

DG: All’inizio il LINK Project non coinvolgeva ancora il settore delle arti visive. Prima bisognava bonificare uno spazio, avviarlo, riattivarlo e rivitalizzarlo, e solo in una fase successiva capire fino a che punto si potesse sperimentare in questa area. Il LINK si trovava in una zona di frontiera sociale hardcore, mi ricordo, lo spazio era l’ex magazzino delle farmacie comunali, abbandonato da anni – classico scenario di zona occupata da un tappeto di siringhe usate e ombre sfuggenti nella penombra.

Silvia Fanti: Posso dire che questo progetto è stato iniziato da Luca, e poi noi lo abbiamo man mano nutrito e arricchito. Anche io, che vengo da una formazione teatrale, ho portato delle proposte, integrazioni e “iniezioni” inserendo artisti provenienti da altri ambiti, vicini o contigui a quello teatrale. In parallelo sono nate anche relazioni trasversali produttive, penso per esempio a quella tra Luca e Roberto Castello, che sono state avviate in questo contesto ma poi sono cresciute altrove, in altri progetti.

È stato davvero un campo di sperimentazione e nessuno di noi si è posto con la logica di un giovane curatore di oggi. Lavoravamo in modo molto intuitivo, cercando di coinvolgere artisti più adatti a questo tipo di esperimento, senza scelte da catalogo. Gli artisti provenivano da ambienti diversi e appartenevano anche a generazioni differenti. Per esempio, negli anni del LINK Project, ho invitato artisti già affermati come Virgilio Sieni, Societas Raffaello Sanzio, Enzo Cosimi, Cesare Ronconi, Giorgio Barberio Corsetti, Enzo Cosimi o Loredana Putignani legata all’esperienza di Antonio Neiwiller, accanto a formazioni giovani come Kinkaleri, Fanny & Alexander, Teatrino Clandestino, MK, Motus, Forced Entertainment.. C’era una forte volontà di confronto con l’immagine, praticando più o meno consapevolmente forme di ‘teatro post-drammatico’1, ma anche dalla voglia di un grande cambiamento nell’uso del corpo in ambito coreografico. Si stava sviluppando un nuovo tipo di danza concettuale, dove non si trattava di accostare virtuosismi, ma piuttosto forze espressive che passavano spesso attraverso immagini e oggetti, oltre che corpi.

In Italia questa storia prendeva origine da esperienze precedenti, come quelle attuate dai Magazzini Criminali o dal Teatro Valdoca, che veniva dal teatro di figura ma creava ambienti in cui esseri umani, animali e oggetti stavano sullo stesso piano in quanto ‘presenze’. Nei contesti che il LINK proponeva, come “Incursioni” (poi evoluto in “Hops!” negli anni seguenti) anche gli artisti visivi hanno capito di poter ampliare la loro gamma espressiva. A volte gli artisti mettevano in gioco se stessi, altre volte invece si seguivano delle “instructions” o indicazioni per cui i lavori venivano messi in forma da terzi. Alcuni si sono concentrati su dimensioni ambientali… Ripensandoci, abbiamo presentato un palinsesto di diversi modi di concepire la performance.

Sono passati ormai trent’anni da allora, c’è stato un cambiamento nel modo di vedere e nominare le cose, ed è mutato il contesto in cui si sono sviluppate le ‘performing arts’. Oggi chiamiamo “live arts” questa zona di interventi dal vivo che “Incursioni” aveva sollecitato. A partire dal 2008-2010 queste pratiche sono entrate con forza nel mondo delle arti visive, nei musei. Proprio in quegli anni abbiamo realizzato la prima edizione di “Live Arts Week”, che si è svolta a MAMbo. Sicuramente, quel momento – che si sta iniziando a storicizzare – è stato di grande apertura e di scambio.

AG: Infatti, al di là di storicizzare “Incursioni” – che non ci interessa – mi affascina molto questa sorta di rottura nei confronti delle arti visive. Quasi una spinta, per le artiste, ad avvicinarsi a una dimensione performativa: un’apertura verso l’esterno, il negoziare qualcosa con gli altri, il non essere statici. Ora tutto questo lo vedo molto meno. I musei, sì, si aprono alla performance, anche le accademie. Ma una buona parte delle arti visive è ancora molto categorizzata, distante. Anzi, spesso si inserisce la performance in qualsiasi contesto, un po’ forzatamente – mettiamocela lì, tanto porta pubblico, no?

Quindi sì, questa rottura che, secondo me, voi insieme a Luca avete avviato è molto interessante da rileggere oggi. Percepire come il performativo si stia insinuando nelle arti visive, al di là dei musei, delle istituzioni, dei programmi – e anche al di là delle teorie, perché ora, a volte, sembra che nascano più teorie che performance. E io stesso faccio parte di questo.

SF: Sicuramente istituzioni e musei hanno cercato di salvarsi tramite gli eventi, no? E la performance è un evento, perché c’è un appuntamento, perché c’è la presenza di chi performa e del pubblico: è una modalità vecchia, se vogliamo – quella dell’appuntamento – così era a teatro, almeno, e da sempre. Sicuramente ci sono state delle evoluzioni. Per noi è stato molto interessante tutto il ragionamento sull’habitat, sull’ambiente e sul landscape, per quanto riportato poi in spazi interni. Però, non adottando una visione prospettica, o una passeggiata, ma creando una situazione immersiva, no?

Situazione immersiva, quindi, significa che devi creare un contesto, e spesso il white cube si è offerto come una base pronta per poter ospitare questi accadimenti. È vero che tutto questo è stato fatto da parte delle istituzioni senza avere idea chiara di cosa stessero facendo. Tant’è che non c’erano figure che si occupassero di queste cose professionalmente. I luoghi non erano predisposti, non si sapeva come trattare queste cose. Proprio in questa fase emerse il lavoro di Tino Sehgal, che ha sviluppato, sia nella teoria che nella pratica, una riflessione molto articolata sulle modalità dell’accadere all’interno delle dinamiche espositive, proponendo mutazioni innovative attraverso un lavoro di e sul sistema.

LV: Volevo aggiungere che, intanto, le istituzioni – negli anni ’90 – non esistevano; e non essendoci, non potevano essere dei riferimenti. I pochi musei presenti non guardavano con attenzione all’ultima generazione e i luoghi dove proporre qualcosa erano molto pochi. Cominciano a svilupparsi solo verso la fine degli anni ’90. Iniziano a essere pensate allora, e vengono inaugurate negli anni 2000, nei cosiddetti “anni zero”. Poi ci vuole un decennio perché queste vengano aperte – una decina, una quindicina di musei – in giro per l’Italia, dove poi si possono effettivamente sviluppare queste pratiche.

Mi ricordo, per esempio, che all’inizio degli anni 2000, quando alcune istituzioni proponevano le prime azioni performative, veniva invitato soprattutto l’ambito della danza – più che quello del teatro – per portare dentro al museo l’arte dal vivo, il movimento che comunque aveva una caratteristica prettamente coreografica. Da parte del ‘museo italiano’ c’era anche l’esigenza, essendo un’istituzione molto recente, di innovare e diversificare la proposta, ma non aveva nemmeno lui ben chiaro quale fosse il proprio ruolo in relazione a queste pratiche. E il grande timore del museo era quello di non riuscire a stare al passo con la velocità di assimilazione che il pubblico – soprattutto dagli anni ’90 in poi – richiedeva. Quindi, l’idea di portare qualcosa che avesse una durata, un suono, un movimento, credo sia servita al museo per immaginarsi contemporaneo, aggiornato, innovativo.

Un’altra cosa: quando pensammo “Incursioni”, lo programmammo durante Artefiera. Le serate al LINK, dedicate alle arti visive non canoniche, cioè non statiche ma in movimento, avevano l’obiettivo di portare quanta più gente possibile. E così accadeva: venivano studenti, galleristi, collezionisti, curatori… tanta gente passava dal LINK in quelle serate. La selezione degli artisti era ampia e diversificata, ricordo di aver invitato tra i tanti: Luisa Lambri, Cesare Pietroiusti, Mario Airò, Cosima von Bonin, Eva Marisaldi, Sabrina Mezzaqui, Daniel Pflumm, Cesare Viel, Davide Bertocchi, Emilio Fantin, Stefania Galegati, Lovett/Codagnone, Ottonella Mocellin.

E adesso, a posteriori, mi viene da pensare che quelle esperienze siano servite anche a quei futuri curatori e direttori di musei, che venendo al LINK, tre o quattro anni dopo, hanno cominciato ad avere la possibilità di fare una programmazione diversa e innovativa nelle loro stesse istituzioni. Probabilmente è stata una suggestione per loro.

DG: Sì, le suggestioni ci sono sempre state. Diciamo che anche noi, un po’ come te Alberto, avevamo delle mitologie pregresse, anche se eravamo appena nati, no? Per esempio durante la “Settimana Internazionale della Performance” non eravamo presenti, però sicuramente era un evento che echeggiava, anche perché era avvenuto durante il ’77, un anno chiave. Io, in qualche modo, con la mia formazione da storico-archeologo, ero interessato a queste interconnessioni tra movimenti sociali e avanguardie – o post-avanguardie. Quindi Bologna aveva effettivamente un retroterra storico importante, rispetto al quale anche noi ci siamo posti come figure non pienamente informate, se non attraverso vaghi stralci testimoniali, poche foto, pochi video… insomma, frammenti di una narrazione che però esisteva, composta di suggestioni.

Anche di Artefiera si racconta che, nella prima edizione, sia nata come un “camping” – cioè una sorta di auto-convocazione. Nasceva come una fiera “nuova”, dal basso, da esigenze diverse rispetto alle fiere esistenti in Italia fino a quel momento. Abbiamo poi reso omaggio a quella stagione con “Live Arts Week”, nel 2017, nel quarantennale della “Settimana della performance”. Si è trattato di una specie di rievocazione, che abbiamo ambientato negli spazi dell’ex GAM (dove la prima edizione della Settimana aveva avuto luogo, nel 1977); uno spazio che purtroppo è stato poi chiuso e immesso nel mercato congressuale (GAM – Galleria d’Arte Moderna diventa MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna). Ma si trattava di una sede importante dal punto di vista storico: uno dei pochissimi esempi di architettura museale modernista in Italia. Perché, in fondo, i musei novecenteschi veri e propri in Italia erano due: la GAM di Torino e la GAM di Bologna.

Entrambi erano edifici costruiti secondo criteri brutalisti, negli anni Settanta, pensati fin dall’inizio per ospitare arte contemporanea. Torino e Bologna erano quindi le uniche città ad aver creato, già allora, delle istituzioni con questa visione. Il Centro Pecci sarebbe arrivato più tardi, ma è stato poi proprio il Pecci a mantenere con una certa continuità, anche oggi, una linea più aperta alla performativa e alle Live Arts: DJ set, eventi live, esperienze immersive. I cosiddetti ‘public program’ che si vedono oggi, in un certo senso, si connettono a quella tradizione, che loro hanno praticato fin dall’inizio, senza che, all’epoca, ci fosse bisogno di nominarli in questo modo.

SF: E non è un caso che le strutture architettoniche di questi musei siano tutte particolari, non standard.

DG: Esatto. E aprono poi tutto il dibattito sul white cube, il black box, e su quella famosa grey zone che per un certo periodo è stata molto discussa. Ma oggi forse quella zona grigia non esiste più. È interessante. Io penso che oggi siamo dentro a una nuova fase, che potremmo chiamare rainbow zone. È il posizionamento del soggetto all’interno di questo piano per-formativo. Solo che oggi è diventato pre-formativo. Siamo nell’era delle preforming arts, dell’adattamento alle forme precostituite. E questo ci porta a una questione fondamentale: è un territorio tutto da indagare.

AG: Ho letto di recente il vostro testo per il catalogo della Quadriennale d’arte 2020 “FUORI” 2 e mi ha subito fatto pensare a Disordered Attention 3 di Claire Bishop, in particolare al concetto di grey zone, che entrambi citate.

È evidente il fatto che avete sollevato questioni che restano attuali, ancora prima di Bishop. Mi chiedevo da dove parta, per voi, il concetto di grey zone, che nel vostro testo appare in una forma meno addomesticata rispetto alla sua.

DG: La grey zone è un’invenzione di David Bowie!

Mi ricordo che il termine mi aveva colpito più a partire da una intervista a David Bowie, che non dai testi di Claire Bishop. Bowie parlava di grey space, e diceva: «The piece of work is not finished until the audience come to it and add their own interpretation. What the piece of art is about is the gray space in the middle.» 4

La grey zone è la zona in cui l’opera si completa tramite la partecipazione del pubblico. Parliamo di compresenza. È una questione ermeneutico partecipativa. Quindi, la rainbow zone 5: la cangianza dell’identità, dove si completa non l’opera ma l’operatore, e la distinzione tra autore e audience sfuma nell’assenza di quello spazio comune, pubblico, che dà vita al momento estetico.

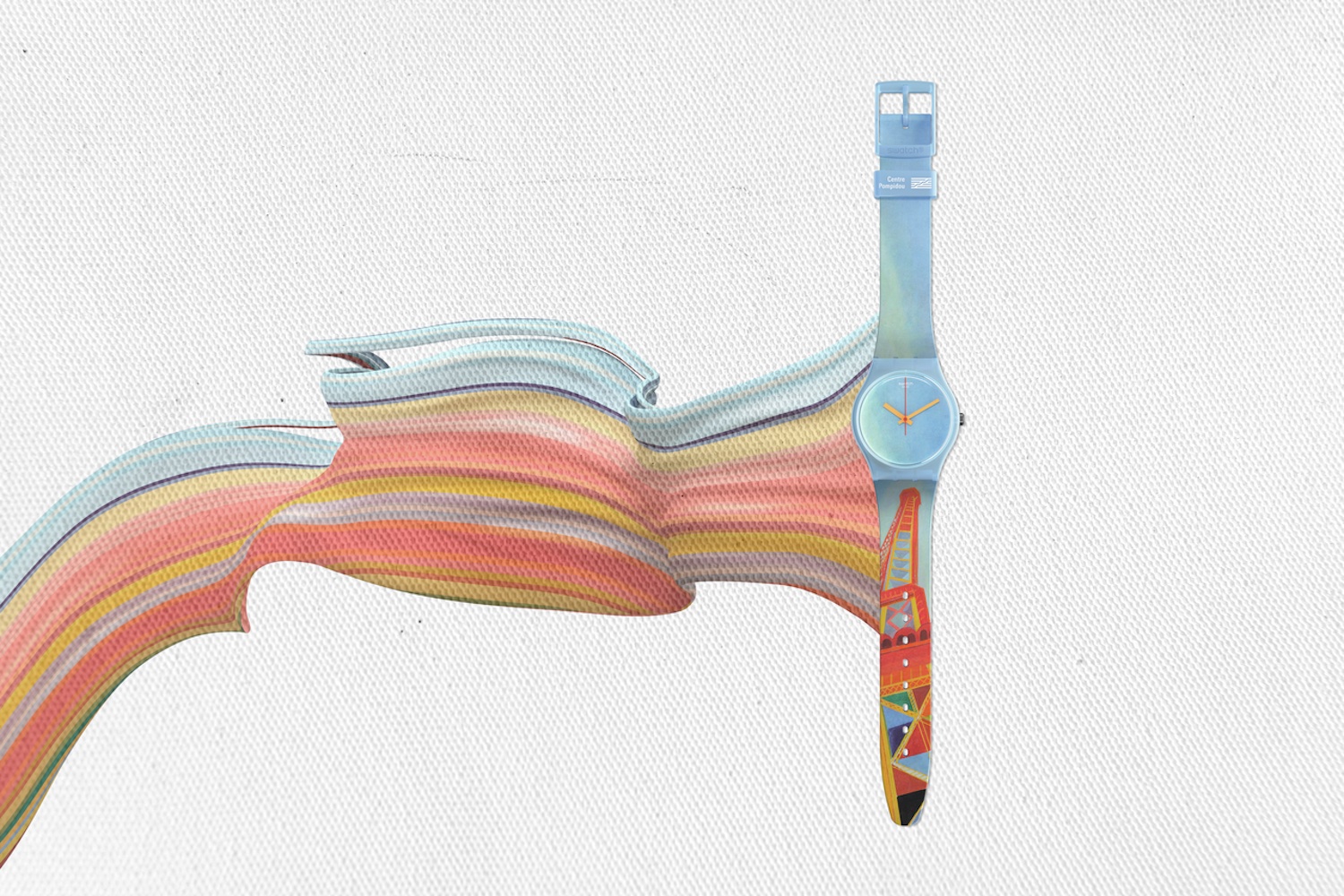

Gli spazi grigi sono diventati rari. Il LINK, ne era un esempio, e poteva determinarsi, forse, solo in un “riuso” (lo spazio locativo non era destinato a quella funzione). Stiamo continuando a lavorare sui riusi (vedi le politiche degli Holes). Ma la possibilità di costruire, all’interno delle nostre società, spazi immaginativi che nascano da una visione di che cosa sia uno spazio per le arti – intese in senso espanso – è un’occasione progettuale che non abbiamo più visto emergere da molti anni. Esiste oggi un nuovo grande spazio di riuso, di riciclo (chiamiamola green/social/etc washing), che è puro displaying. Dobbiamo capire qui il ruolo che ha avuto nell’ultimo decennio l’industria suntuaria, e il sistema della moda ne è solo la punta dell’iceberg, che è pesantemente finanziarizzata – come sappiamo bene.

SF: Oggi, quando pratichiamo quelli che chiamiamo Holes, i buchi, siamo interessati alla non permanenza. Non si tratta più di cercare edifici o spazi fisici, come era importante fino agli anni 2010. Si tratta piuttosto di una modalità, relativamente nuova, per far accadere situazioni ed esperienze che poi spariscono. Ovviamente c’è anche l’idea di mappare, di lasciare segni. È un po’ come battezzare qualcosa e poi lasciare solo qualche traccia.

Si tratta di un approccio post-museale e post-teatrale. Negli ultimi dieci anni, ci siamo impegnati in una riflessione e un’attivazione di modalità operative che potevano consentire alle live arts di transitare dai contesti istituzionali ad alcuni “altrove”. Come muta la liveness lavorando sui parametri dell’attraversamento, del sostare, delle activities… Abbiamo ragionato sul tempo: performance, durata, presenza. Non si tratta più necessariamente del corpo. Certo, c’è stata la body art, si parlava di incursioni, corpi nello spazio. Da tempo il centro non è più il personaggio, né il corpo. È piuttosto un luogo dove avviene una trasformazione. Una risposta all’ipervelocità. Una trasformazione da osservare mentre accade. C’è un bisogno di allenare nuovamente l’attenzione: tra focalizzazione e “frequentazione”.

Ricordo una lunga conversazione con Cristina Rizzo sull’attending a performance 6. Chi partecipa all’accadimento, (non mi piace chiamarlo “pubblico”) ha quasi la stessa forza e lo stesso potere di chi presenta. Cambiano le relazioni tra i soggetti dell’accadimento, e cambiano le responsabilità, che diventano più fluttuanti. Frequentare significa non essere ancorati, ma poter ritornare. C’è una forma di libertà nel partecipare.

Fra le arti dal vivo, può sembrare banale, vanno incluse anche luce e suono. È una questione di attenzione fenomenica. L’expanded e la lunga durata sono elementi che stanno tornando a essere centrali, anche se spesso in modo superficiale. Ipotesi di dispositivo molto interessanti, dipendono da come vengono vissute e proposte. Qui entra in gioco il sapere curatoriale. In che modo si esplica l’invenzione curatoriale? Ai tempi del LINK ci definivamo creatori di palinsesti. Lo siamo ancora.

Si tratta di pensare alle temperature, allo stare, al lasciare. Il performativo oggi è diventato molto complesso. Mentre parlo, mi vengono in mente i cuochi. Quanto spazio si è dato alle nuove forme della cucina, quante sfumature. E aggiungo una riflessione: non credo che tutto questo possa essere insegnato nelle scuole. Trovo anzi inquietante questa iper-teoricizzazione. Ciò che mi interessa di più, dal punto di vista curatoriale, sono gli esperimenti. Sono più interessanti i ragazzi che sperimentano in casa, o in cantina, ammesso che esistano ancora le cantine. Le arti del tempo sono anche arti del luogo, della creazione di un luogo mentale più che fisico.

Ho detto molte cose, ma serviva per raccontare come si è complessificata la prassi organizzativa e la costituzione (e coltivazione) del gusto. Anche molti artisti visivi affermati che si affacciano al performativo non hanno presente quante sottigliezze ci siano nel lavoro dal vivo. Mi sono confrontata di recente – per una consulenza informale – con una nota artista sulla gestione di un evento dal vivo: sono affascinati dal fatto che esista un’articolazione attorno alle possibilità di presentazione, ma sono impreparati, anche se c’è una capacità elevata nel fissare l’azione in una bella immagine.

E a proposito di know-how, forse, nelle scuole, sarebbe necessario un confronto interdisciplinare e intersettoriale, tenuto conto dei saperi che provengono dal cosiddetto mondo dello spettacolo, inscrivibili su quelli delle arti visive (che è quello che connota Xing, nella sua specificità transdisciplinare). E’ la riflessione sul pubblico e la ricezione dell’opera live, che va introdotta anche nella testa degli artisti visivi, che va oltre al rapporto istituito tra immagine e visitatore.

AG: Una delle cose che ho apprezzato nel vostro lavoro è che vi definite “organizzatori” e non “curatori”. Questo è un bel segnale rispetto al contesto attuale, nel quale siamo tutti “curatori”, e molti artist-run space si sono trasformati in curator-run space – o qualcosa di simile. Facendo ricerca su giovani artiste che lavorano con la performance, mi accorgo di quanto il paesaggio sia pieno di buchi, anche geograficamente. È difficile trovare una qualità, uno spessore, qualcosa che non derivi da Instagram o da reti già consolidate. So bene come funziona: X conosce Y, quindi arriverò a Z — e invece vorrei un’interruzione, un’incursione vera, un momento in cui quel sistema di credito continuo si azzera.

Non siamo più negli anni ’90, le relazioni si sviluppano in modo diverso, e questo va riconosciuto. Il potere adesso passa anche da altri canali: penso ad esempio all’Italian Council, e più in generale al sistema dei bandi. Si è rimpicciolito tutto: chi può fare i bandi, chi riesce a vincerli. E ora, sempre più spesso, i bandi vengono scritti con ChatGPT – va benissimo, per carità, ma almeno togliete il grassetto dai titoli, che sono tutti uguali. Ecco, non è tanto che manchino gli spazi – ce ne sono anche troppi. Mancano le artiste. O meglio: viene a mancare lo spazio per loro, mentre i curatori e i bandi si moltiplicano 7.

Un’altra cosa su cui volevo tornare è la vostra incursione nel territorio dell’immagine, insieme a Luca. In un tempo in cui siamo sommersi di immagini, mi interessa capire come l’avete gestita nel tempo. Io faccio fatica a trovare una posizione: voi, invece, l’immagine attraversata come ricerca, come live arts, ma anche come comunicazione.

Avete un pubblico attento, pur portando avanti una ricerca di nicchia. È qualcosa che molte istituzioni sognano. Penso a quello che era il LINK: una comunicazione forte di passaparola capace di tenere conto anche del contesto fieristico di Bologna. Che non veniva respinto come qualcosa di “pop”, ma era il momento giusto per far vedere come lavoravate. Forse oggi la questione è cambiata. Forse è cambiato il modo in cui si comunica e si gestisce l’immagine. Ma proprio per questo mi interessa chiedervi: come vi muovete ora, in un tempo post Anne Imhof, come vi difendete dall’immagine? O forse: come la usate? Anche per Luca – in quanto artista visivo – questa è una domanda aperta.

LV: Premetto che, non essendo un organizzatore o un curatore ma un artista, ho un approccio diverso nei confronti di certi temi. Silvia e Daniele li vedono da un altro punto di vista; io, come artista, parto dal mio lavoro. L’idea di “Incursioni” per me è nata grazie alla collaborazione con il LINK, dal suo invito, e si è conclusa con la chiusura del progetto LINK a cui ho partecipato. Poi ho continuato a guardare Xing: in teoria ne sono uno dei fondatori, ma in pratica sono sempre stato un collaboratore esterno, un amico.

In questo, però, esiste un parallelismo con un modo di lavorare che nasce da una formazione che risale agli anni ’80, periodo che ha segnato la fine di un certo sistema di idee sull’arte, idee che si sono esaurite definitivamente negli anni ’90.

C’era un rapporto generazionale forte tra presente e passato recente, e questo rapporto doveva trasformare il linguaggio, modificare una matrice modernista che si era evoluta fino agli anni ’80. Ma dagli anni ’90 in poi, quel tipo di confronto non è più esistito. È cambiato tutto: le generazioni successive non hanno più avuto lo stesso tipo di relazione con quelle precedenti, non più conflittuale. Per me, il LINK è stato un’esperienza parallela alla mia ricerca artistica: un modo per creare itinerari alternativi, fuori dalle istituzioni, che raccontassero una storia parallela della città in cui si esponeva.

Era un periodo in cui le immagini su cui riflettevo – tra fine anni ’80 e anni ’90 – venivano trasformate negli anni 2000. Negli anni zero ho lavorato soprattutto sull’oggetto d’arte, arrivando a pensare agli odori come scultura in reazione a un eccesso di immagini. Quando penso a una scultura olfattiva, penso a qualcosa che può vivere senza far vedere nulla. La mia generazione era ancora abituata a vedere le mostre attraverso immagini pubblicate sul cartaceo. Oggi, invece, tutto (immagine, suono, movimento) passa per un dispositivo – tablet o cellulare – ma con un’opera olfattiva, l’immagine non serve: non puoi usufruirne da remoto, devi essere lì.

L’idea di creare una scultura invisibile, che si esperisce solo dal vivo è anche una riflessione sull’immagine: creare qualcosa che non si può vedere, ma solo percepire. Non penso mai da un punto di vista esterno al mio lavoro. Per me si tratta sempre di rispondere a una domanda: come posso pensare a un oggetto d’arte che si confronti con la contemporaneità? Lo faccio da artista e forse da un lato è un’attività con dei limiti, ma è anche parte della mia ricerca.

Oltretutto mi sembra che quella dell’artista è una figura sempre meno accolta, forse in via di sparizione? Negli ultimi anni al corso del biennio NABA tra gli studenti il desiderio di diventare artisti è sempre meno; nell’ultimo che ho tenuto per esempio, nel primo semestre 2024/2025, su 26 studenti solo 2 volevano diventare artisti, tutti gli altri volevano fare i curatori. Ma poi mi chiedo: tutti questi futuri curatori, dove andranno a lavorare? Cosa cureranno? Ma soprattutto con chi lavoreranno?

DG: Adesso si parla tanto di “cura” 8, che è interessante… quindi sarà il sistema sanitario a pagare i curatori del sistema culturale? È un tema interessante: la psicopatologia della nuova borghesia occidentale.

Torniamo al concetto di rainbow zone, di cui parlavamo prima. Ma qui ci poniamo sul ruolo delle Istituzioni: un posizionamento identitario costruito dalle istituzioni e da sistema dei consumi. Quando, Luca, hai scelto la via dell’olfatto, l’ho trovato un gesto politico forte. Ti ricordi di quella edizione della Biennale di Venezia, quando hai portato l’odore dell’amianto: ti ricordi che ti dissi «Togli tutto, lascia solo la puzza»? Era un gesto radicale, non serviva altro. Anche perché in quel momento si era arrivati a una vera e propria saturazione: exposing, posing.

Abbiamo fatto dieci anni di Netmage, insieme ad Andrea Lissoni – nostro collaboratore sulla questione dei media: media tactics, structural cinema, expanded cinema che abbiamo sviluppato insieme all’interno del LINK prima e Netmage poi. Netmage è stata una vera macchina di invenzione di post-spettacolarità che abbiamo portato avanti per dieci anni. Abbiamo rifiutato l’invito a spostare il festival dentro al MAMbo: ci sembrava inadeguato rispetto alle dinamiche tra il pubblico, che dovevano essere più vicine al post-rave. Netmage è stato un banco di prova in questo senso: man mano che si accendevano i dispositivi smart, noi spegnevamo le proiezioni. E quando i dispositivi smart hanno saturato lo spazio, abbiamo spento tutti i proiettori e chiuso il festival.

È stato un gesto quasi suicida da un punto di vista strategico: nel tuo momento di massimo riconoscimento decidi di fermarti. Ma quella è stata una scelta politica, proprio come quella di Luca, che ha scelto di far percepire solo l’aria che tira. Sovraesporsi non serve a niente. In un contesto mediatico dove l’esposizione è diventata tutto.

Dispiace dirlo – forse va bene, forse va male – ma comunque tornando al ruolo delle istituzioni, siano esse formative, post-formative o espositive, applicano un atteggiamento di profonda indulgenza. È proprio questa la parola: indulgenza. È l’indulgenza che coordina l’offerta formativa e post-formativa rispetto ai bisogni di una società post-industriale, post-operaista, in cui il soggetto viene accolto solo nel momento in cui trova una collocazione posizionale, dal punto di vista simbolico, immaginario, eccetera. Una società fondamentalmente governata dai monitor degli smartphone, perché la piattaforma oggi è unica. Tutto il resto, il-mondo-là-fuori, è lo spot per fare lo shooting. Siamo tutti in posa. E questo ha chiaramente aperto un orizzonte completamente diverso, trasfigurando del tutto il panorama culturale. Era qualcosa che non potevamo prevedere nel 2001, però già ne parlavamo. Ogni persona è un canale – un channel – dicevamo allora, e quindi compete con tutti gli altri miliardi di canali per – diciamo – occupare, all’interno di questo arcobaleno, la propria zona, la propria sfera di risonanza. Costruire i propri peers, che ti seguono e producono quella scia che ti permette di… (whatever).

Chi ha la pretesa di diventare influencer, chiaramente vuole dei followers. Ma secondo me, all’interno di ambienti protetti – come sono quelli istituzionali – tu non hai bisogno di followers, hai bisogno di peers. E quindi parliamo veramente di un environment umano, che può essere costituito da 20, 30, 40 persone, ma neanche tante di più, eh. Cioè, se arrivi a 200, sei già un fenomeno, no? E Sono fenomeni che ancora non sono stati analizzati, in corso d’opera. Abbiamo visto lo sviluppo – si stanno sviluppando ancora – e stanno producendo una trasformazione veramente molto radicale di ciò che è il campo delle arti, della cultura, e quindi anche delle sue funzioni.

E come dicevi tu prima: forse bisognerebbe fare un’investigazione su cosa abbiano in testa tutti questi curatori, no? Cioè, come la vedono? Forse anche perché le cose si sono molto sfumate. C’è il curatore come artista – già lo abbiamo visto – e l’artista come curatore. Ma forse, Luca – correggimi se sbaglio – noi i nostri ruoli li avevamo molto chiari. Non è che Luca, quando lavorava con noi, diventava curatore: Luca era un artista che lavorava con noi, assieme a noi, che invece facevamo quell’altra parte di lavoro. Cioè, bonificare perché qualcosa potesse succedere in quel territorio, no?

Quindi c’era una divisione dei ruoli molto chiara. Così come con chi scriveva, chi faceva giornalismo, chi faceva radiofonia, chi si occupava di media. C’erano delle mansioni molto chiare.

Cioè, non c’era confusione dei ruoli, ognuno di noi in realtà sapeva benissimo cosa volesse fare.

SF: Questo rendeva anche possibile progettare insieme.

LV: Era più saldo anche perché era un momento di passaggio. E in Italia, soprattutto in quel periodo, non c’erano dei riferimenti a cui aggrapparsi. Per cui anche quello che è stato il LINK è stata una realtà che è cresciuta in un deserto, dove non c’erano riferimenti su cui confrontarsi. Perché non c’era nulla. “Progetto Oreste” nasce nel ’97 proprio dall’esigenza di confronto tra persone che lavorano e abitano in uno stesso ambito.

E noi eravamo molto in ritardo su tutto il resto del mondo, probabilmente. E comunque quando parliamo di “resto del mondo”, parliamo sempre del mondo occidentale… o comunque di Europa, Stati Uniti e poco altro. E d’altra parte, siamo sempre rimasti alla periferia di quel mondo lì.