Nelle Città Invisibili (1972), Italo Calvino scriveva che la città non racconta il suo passato, ma lo contiene “come le linee di una mano.” È proprio in questa prospettiva che sembra muoversi il lavoro di Alessandro Manfrin. Le sue opere nascono dall’osservazione di strade, facciate, oggetti dimenticati –– luoghi e materiali in cui si depositano gesti, vite e memorie spesso invisibili. Le sue azioni sono minime, talvolta quasi impercettibili, ma capaci di rovesciare il nostro modo di vedere, rendendo utile ciò che sembrava inutile, visibile ciò che era nascosto, prezioso ciò che si tende a scartare.

In Hard work soft dreams (2023), dei materassi abbandonati lungo le strade diventano tracce silenziose della presenza umana, simboli di vulnerabilità e resistenza. O nei Daily Paintings (San Vittore) (2023), frammenti di effimera urbanità vengono trasformati in pittura, come appunti poetici sul quotidiano. Manfrin ci invita a rallentare lo sguardo, a riconoscere la bellezza che si nasconde nelle cose più comuni.

Questa attenzione al dettaglio trova una sua continuità nella serie Milano Palazzi (2021), presentata in uno degli spazi non espositivi della Galleria Gian Marco Casini, in occasione della personale “Bomboniera.” In queste fotografie digitali trasferite su carta da acquerello, i palazzi e i grattacieli di Milano perdono la loro rigidità e si trasformano in visioni quasi liquide: l’architettura si fa pittura, la struttura incontra la forma. Le geometrie urbane si dissolvono in forme organiche, come se la città si specchiasse nella memoria di chi la abita. Una facciata diventa una superficie ondulata, simile all’acqua; un riflesso evoca il fondo di una piscina. L’architettura di confonde così con il ricordo, il pubblico con il privato, il visibile con l’immaginato.

Manfrin non ci chiede solo di guardare la città, ma di percepirla in modo nuovo, di leggere in essa le tracce del vissuto umano, le sue cicatrici e le sue poesie nascoste.

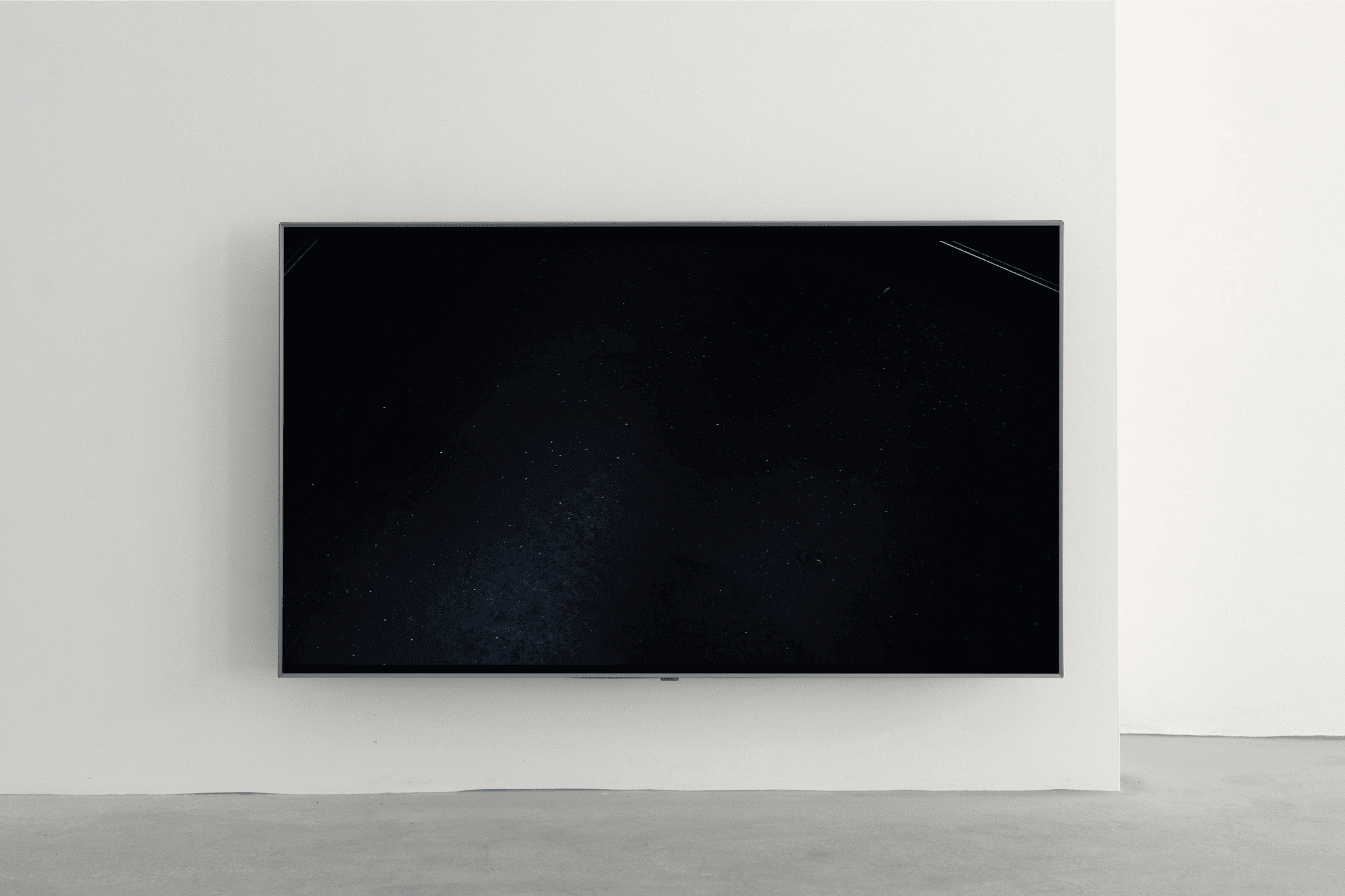

Questo invito a riscoprire il familiare prosegue in “Bomboniera.” In Untitled (elevator) (2025), un loop di due minuti e cinquantadue secondi, l’artista filma il pavimento di un ascensore nella metropolitana di Porta Garibaldi a Milano. La luce difettosa, accentuata dalla luminosità abbassata del telefono, trasforma il pavimento in un cielo stellato. Invece di un semplice spazio di passaggio, l’ascensore diventa un piccolo universo in movimento, composto di luci e ombre, un frammento di galassia nascosto nella routine di ogni giorno.

Il gesto è semplice ma visionario. Nel banale, Manfrin scorge l’infinito, come suggeriva Emily Dickinson quando trovava l’immensità in una nuvola, in una pozzanghera, o in un fiocco di neve. Il pavimento calpestato da centinaia di persone diventa un cosmo, e un difetto luminoso una costellazione. Le condizioni perché l’ordinario si trasformi in straordinario e il consueto riveli la propria meraviglia, sono già li dove si ferma lo sguardo.

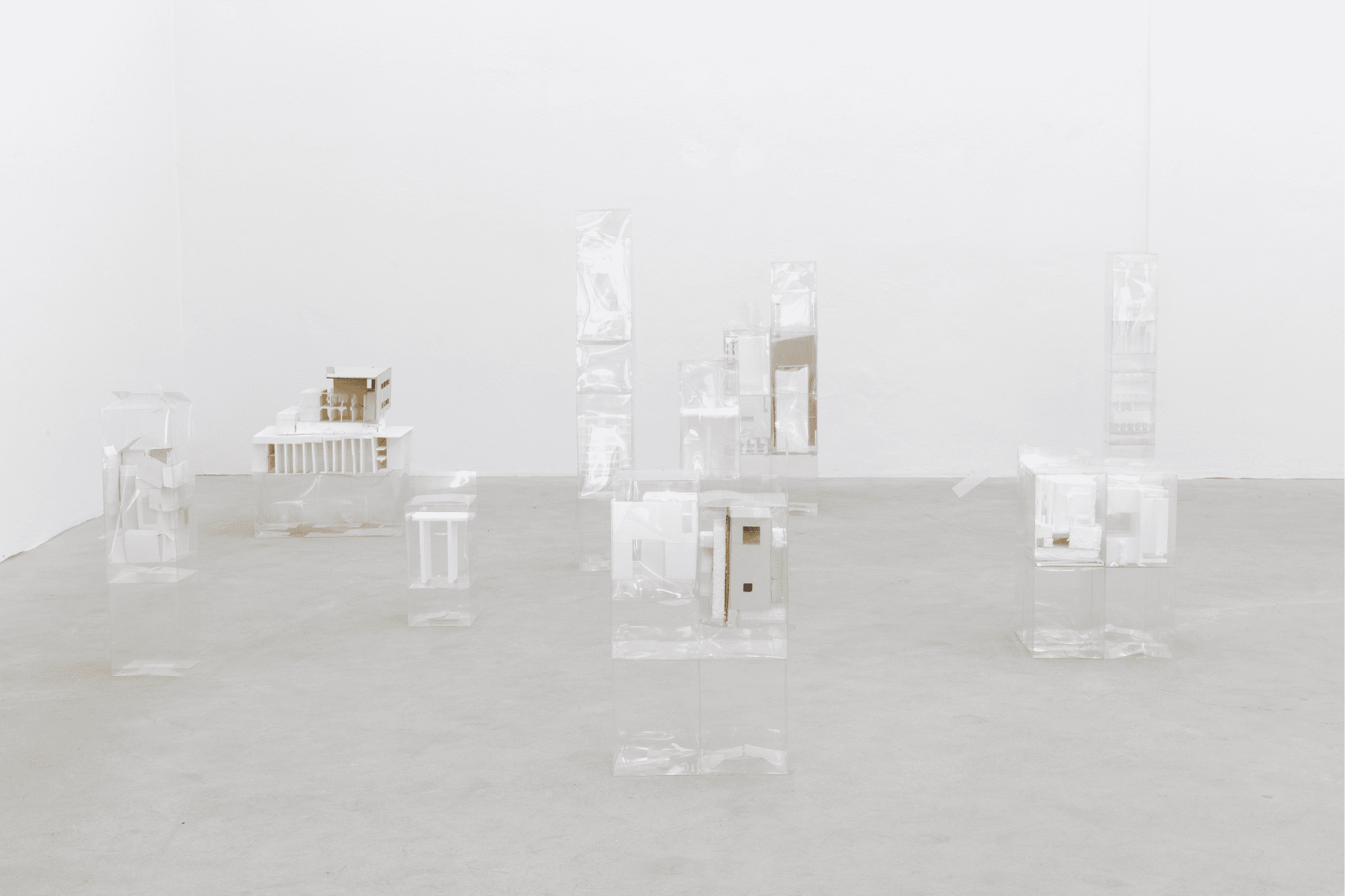

La stessa logica si ritrova nella serie scultorea Bomboniere (2025), torri di vetro, fragili e luminose, come grattacieli pronti a dissolversi, che una volta vicini si rivelano nella loro natura: modellini architettonici in PVC e altri materiali di scarto, riassemblati fino a sembrare trasparenti. Quello che prima vista appare monumentale si rivela economico e quotidiano, ma ostinatamente resistente.

Il titolo della serie – e della mostra – è emblematico. Una bomboniera: un piccolo dono che resta dopo una celebrazione, un oggetto solitamente semplice ma carico di memoria, testimonianza tangibile di un momento condiviso. Così anche le Bomboniere di Manfrin: più che monumenti, sono promemoria; più che dichiarazioni, sono ricordi. Nei loro materiali modesti si cela il paradosso della persistenza: ciò che la culturale considera insignificante trova un modo per durare, per restare.

Georges Perec scriveva che la sfida dell’essere umano non è tanto chiedersi cosa sia straordinario, ma imparare a osservare l’infraordinario, tutto ciò che passa inosservato. Questo principio attraversa anche Pimple Patches (2025), dove Manfrin recuperare alcuni vecchi paralumi trovati per strada o nelle discariche e li riveste con adesivi traslucidi usati per coprire le imperfezioni della pelle. Quei piccoli cerotti, ora colorati a forma di cuori o stelline, trasformano le superfici consuete in paesaggi luminosi, come le luci notturne nelle camere dei bambini. Il gesto è al tempo stesso tenero e unico: curare un oggetto ferito con pazienza, coprendo le sue cicatrici di stelle. Invece di riportarlo com’era, l’artista gli dona un’altra vita: fragile, dolce, e sorprendentemente poetica.

Nel complesso, il lavoro di Manfrin non costruisce monumenti alla permanenza, ma coltiva un’etica dell’attenzione. È un invito a guardare diversamente, a riconoscere valore in ciò che è incrinato, trascurato o marginale. Le sue opere non alzano la voce, ma sussurrano; non impongono significati, ma aprono spazi di percezione. Seguendole, si entra in una città fatta di sopravvivenze silenziose, dove la memoria si annida nelle superfici e gli scarti brillano di futuri improbabili. Se, come diceva Calvino, la città contiene il suo passato “come le linee di una mano,” Manfrin ci invita a leggerle: non come un destino già scritto, ma come possibilità di cura, attenzione e immaginazione.