Daniel Birnbaum: Alcune note sul Surrealismo e sull’automatismo psichico: il titolo della mostra – “Fata Morgana: memorie dall’invisibile” – è tratto da un poema di André Breton scritto nel 1940. Leader e fondatore del movimento Surrealista, Breton fu profondamente influenzato dalla psicoanalisi. Era infatti un grande lettore di Sigmund Freud, del quale condivideva la convinzione che l’essere umano non è pienamente padrone della propria mente, e che dentro di noi avvengono processi che sfuggono al nostro controllo. È da questa consapevolezza che nasce uno dei punti di partenza fondamentali del Surrealismo e della nozione di “scrittura automatica”.

L’automatismo, in senso più ampio, rappresenta uno dei concetti centrali dell’estetica surrealista: un mezzo per esplorare sogni, allucinazioni e altri stati psichici che si discostano dal nostro approccio quotidiano alla realtà. Tuttavia, in una fase successiva — non più il giovane Breton del Manifesto del Surrealismo (1924), ma l’autore di Fata Morgana — egli iniziò a interessarsi a esperienze e pratiche che si allontanavano dal gruppo originario dei surrealisti, rivolgendosi invece ad artisti provenienti da altre parti del mondo e a figure che, in altri contesti, non sarebbero state considerate “artisti”. Tra queste: influenze legate al voodoo e ad altre forme espressive marginali rispetto al canone occidentale.

Trovo interessante riflettere, in questa cornice, sulla nozione di arte che Breton difendeva: un’idea di pratica ‘aperta’, generosa e ospitale, in contrapposizione rispetto a quella promossa dalle concezioni accademiche e istituzionali, controllate dal sistema delle gallerie e dei musei che dominano il mondo dell’arte. Questa visione è una delle principali fonti d’ispirazione della mostra. Ed è anche un tema su cui Massimiliano ha lavorato con grande profondità, più di qualsiasi altro curatore che io conosca.

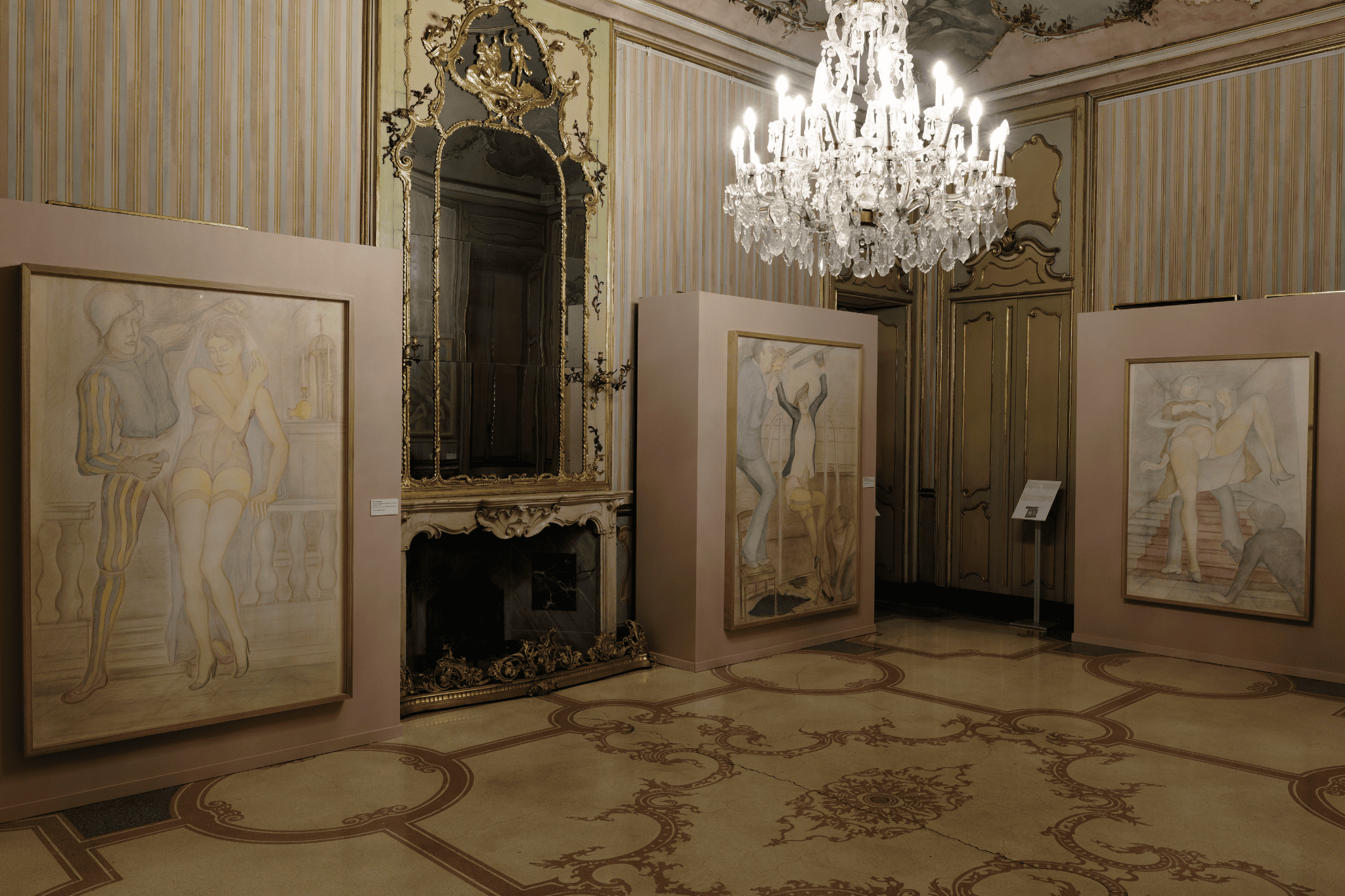

Massimiliano Gioni: Breton – come hai dettagliatamente approfondito nel testo della mostra – è una figura complessa, e non molte persone si soffermano sugli aspetti più generosi del suo pensiero. Nonostante tutta la condanna e l’ostracismo che impose ai suoi compagni di viaggio — poiché era estremamente dogmatico quando si trattava di aderire ai principi del Surrealismo — possedeva al tempo stesso una visione sorprendentemente tollerante e inclusiva quando si trattava del lavoro degli altri e, soprattutto, dei suoi predecessori. La sua definizione di arte era, in questo senso, straordinariamente ampia.

Per la mostra abbiamo deciso di partire da un momento leggermente precedente rispetto a Fata Morgana. Quest’ultima, scritta nel 1940, è stata scelta anche perché celebra una figura femminile onnipotente e perché segna un momento cruciale della vita di Breton, poco prima della sua fuga dall’Europa sotto l’occupazione nazista in Francia. Tuttavia, il vero punto di partenza, o meglio il fulcro attorno al quale ruota la presenza del Surrealismo nella mostra, è un saggio specifico di André Breton del 1933: Il messaggio automatico.

In questo testo, come farà sempre più spesso nella parte finale della sua vita, Breton riscrive in un certo senso la genealogia del Surrealismo. Rintraccia infatti la storia della scrittura automatica e della medianità artistica, facendola risalire — come egli stesso afferma — fino a Santa Teresa d’Avila e poi, più vicino a lui, a figure come Victor Hugo, Victorien Sardou, Jules Moinaux, il conte Bertran de Lamanon e Charles Nodier: scrittori più o meno noti che avevano praticato la “scrittura automatica” ben prima del Surrealismo. Non solo: molti di loro erano coinvolti nello spiritismo e nelle cosiddette scienze occulte.

Ho letto quel saggio diverse volte, e trovo affascinante il modo in cui Breton costruisce una storia che, pur approvando e celebrando, al tempo stesso osserva con un certo scetticismo, soprattutto rispetto agli aspetti più mistici della medianità e a quelli religiosi. È un gesto duplice: di abbraccio e di correzione insieme, di fascinazione e di distacco.

Da questo saggio siamo partiti per costruire una sala speciale all’interno della mostra, che include quasi tutti gli autori citati da Breton nel testo, insieme a diversi artisti che si trovavano marginalmente menzionati. L’unico artista contemporaneo in quel saggio è infatti Joan Miró; gli altri sono figure ‘esterne’, come le definiremmo oggi, o veri e propri predecessori di quella che più tardi verrà chiamata art brut. È quindi un momento cruciale, in cui la definizione di arte da parte di Breton si apre, si espande, diventando più inclusiva e sorprendentemente attuale.

DB: È interessante chiedersi se sia possibile difendere Breton; provare a renderlo un po’ più simpatico. La questione è: cosa è meglio e cosa è peggio? Escludere persone che forse volevano far parte del gruppo surrealista o includere persone che non avevano alcuna idea di cosa fosse questo gruppo? Entrambi i gesti, in fondo, sono forse problematici.

MG: Ma questo è ciò che rende quel momento bello e affascinante. E forse anche problematica, soprattutto in relazione alle artiste donne, è l’apertura della definizione di arte che amplia il surrealismo fino a includere ciò che oggi chiameremmo pensiero postcoloniale. I surrealisti, infatti, organizzarono una mostra anticolonialista e coinvolsero figure come Hector Hyppolite, proveniente da Haiti, o Breton stesso, che scrisse la prefazione al Ritorno al paese natale (1939) di Aimé Césaire. C’è dunque un’intera sezione del surrealismo — in particolare del cosiddetto “secondo surrealismo” — molto più generosa e interessante, soprattutto se la si considera in relazione alla psichiatria antipsichiatrica, al pensiero postcoloniale e al femminismo, con tutta la complessità della comprensione di quest’ultimo.

DB: Da questa prospettiva, la figura di Hilma af Klint rappresenta un punto di riferimento diverso. Si descriveva come una medium, e questo è molto chiaro nei suoi scritti. Nessuno, all’interno del mondo culturale più convenzionale, del cosiddetto sistema dell’arte, durante il periodo in cui lei era attiva, era a conoscenza del suo lavoro. Oggi non è del tutto sconosciuta: anzi è stata effettivamente esposta in diverse importanti mostre museali nell’ultimo mezzo secolo. Tutto è iniziato a Los Angeles negli anni Ottanta, poi alcuni suoi dipinti sono stati presentati al Centre Pompidou e in altri luoghi. Ma naturalmente è solo nell’ultimo decennio che è diventata davvero molto visibile. Ci sono state numerose mostre, la maggior parte organizzate in Svezia, dove era già conosciuta.

Oggi è diventata una sorta di fenomeno globale, forse persino troppo popolare. È quasi come se si avvertisse il bisogno di ridimensionare la sua figura, proprio perché è così interessante. E credo che ciò che è accaduto — ed è il motivo per cui penso che lei sia una presenza importante in questa mostra — è che, se prendiamo sul serio la sua autodefinizione di artista medianica, come qualcuno che non appartiene davvero al normale mondo dell’arte accademica o commerciale, ma a un altro luogo, a un’altra ecologia, allora questo ci permette di rileggere in modo nuovo altri artisti che pensavamo di conoscere bene.

Questo vale, per esempio, per i primi astrattisti. Improvvisamente ci si trova a ricordare al mondo cose che in realtà sapevamo già: che Mondrian era membro della Società Teosofica e che, ovunque si trasferisse, ne entrava a far parte; o che Kandinsky, pur non essendo teosofo, era profondamente ispirato da Rudolf Steiner e da altri pensatori affini.

Esiste dunque un’intera rete di connessioni attraverso la quale Hilma af Klint ci aiuta a guardare in modo diverso artisti che consideriamo più tradizionali, compresi quelli al centro del gruppo surrealista. Qualcuno come Duchamp – che la maggior parte di noi immagina come un intellettuale concettuale, strategico e forse un po’ freddo – nel suo testo più importante parla invece dell’artista come di un medium. Questo concetto ricorre in molte delle conversazioni più significative che abbiamo avuto su queste tematiche, ed è sorprendente che non se ne sia parlato di più.

MG: A proposito di questo ne ho parlato con Francis Naumann, che mi ha ricordato che il libro di aforismi di Rose Sélavy, pubblicato credo nei primi anni Venti del Novecento, fu trasmesso telepaticamente da Duchamp a Robert Desnos, che poi lo trascrisse e pubblicò. Anche Duchamp, quindi, era profondamente coinvolto in queste dimensioni, e nei suoi scritti ricorre spesso il tema della quarta dimensione e di altri piani di percezione.

Non vogliamo però ridurre tutto a una questione di genere, ma potremmo iniziare chiedendoti della ribellione femminista. Marta, pensi a Fata Morgana come a una sorta di genealogia alternativa del femminismo nell’arte? O come vedi, se lo vedi, un possibile punto di vista femminista all’interno della mostra?

Marta Papini: Sì, penso che per questi artisti — questi artisti medianici — l’essere medium rappresentasse un’occasione per prendere le distanze dalla tradizione artistica e dai suoi canoni, e per riappropriarsi dei propri corpi, del proprio modo di esprimersi e del proprio spirito interiore. In un certo senso, come abbiamo detto prima — forse non in questa conversazione — Hilma af Klint stessa potrebbe aver usato la “scusa” degli spiriti per essere se stessa, per conoscersi attraverso tutto questo processo di elevazione spirituale. Stava cercando di mescolare tutti i generi e di appropriarsi anche del genere maschile principale.

MG: Non sapevo che avesse un alter ego maschile. Il fatto che fosse omosessuale, come è stato confermato, è probabilmente un altro elemento di esclusione.

DB: Credo che Hilma af Klint per i Queer studies di oggi possa considerarsi un vero e proprio oggetto dei sogni. È un materiale incredibilmente ricco: basta leggere i diari e le descrizioni dei suoi gruppi collaborativi. Alcuni dei dipinti, infatti, sono chiaramente realizzati anche da altre persone, e questo aspetto collettivo li rende ancora più affascinanti. Direi che anche le parti centrali del cosiddetto ciclo Dipinti per il tempio (1906-1915) ‘furono eseguite insieme ad altri artisti; tuttavia, sembra che fosse lei la forza motrice di tutto il progetto. Chiese agli altri di aiutarla, ma lei rappresentava l’unica vera continuità. In tutto ciò erano coinvolte fisicamente almeno altre due o tre donne.

MG: Penso anche che questo tipo di amicizia possa essere considerato una forma di pre-femminismo. Anche Georgiana Houghton e Annie Mary Howitt lavoravano insieme ad altre donne e artiste, formando in un certo senso un movimento collettivo. Quindi sì, forse non si tratta di una genealogia alternativa, ma piuttosto di una parte dello stesso movimento e dello stesso spirito femminista.

DB: Lo spiritismo e la filosofia erano movimenti molto in voga nel Novecento. Quello infatti fu un momento in cui in Occidente si prese coscienza dell’esistenza di molte religioni nel mondo, e non si trattava più solo di protestantesimo, cattolicesimo e forse ebraismo, ma anche di induismo e buddhismo.

MG: In quel periodo per esempio sia Annie Besant che Elena Blavatsky hanno viaggiato in India. Erano affascinate dall’induismo.

DB: Si stava generando una visione molto globale, mescolata a nuove scoperte nel campo delle scienze naturali. Questi movimenti sembrano piuttosto strani, persino un po’ eccentrici, e forse lo sono davvero, ma non bisogna sottovalutare quanto fossero importanti per le donne creative. Donne che non avevano spazio nel mondo politico, in quello accademico, nella chiesa o nel mondo dell’arte – se non con pochissime eccezioni – e che hanno finito per creare un ‘mondo tutto loro’.

MG: Mentre lavoravamo alla mostra mi è sorto un dubbio: pensavo che, visitando l’esposizione, l’intenzione fosse suggerire che queste figure, e persino questi movimenti, fossero in qualche modo marginali, mentre in realtà erano probabilmente estremamente popolari. La filosofia, ad esempio, era incredibilmente diffusa in quel momento storico. Queste figure sono state emarginate dalla storia, forse anche perché erano donne. Penso a Georgiana Houghton che, per esempio, realizzò 200 acquerelli ed espose nel 1871; credo ne siano rimasti solo 24 o 25. Molti di questi artisti erano mistici, creavano arte per sé stessi e non avevano alcun interesse a partecipare al mercato. Alcuni erano interessati al mondo dell’arte, ma molti altri no. Consideravano il riconoscimento commerciale come una sorta di svendita, dato che si vedevano come figure religiose.

DB: Sì, è interessante riflettere su alcuni di questi network o gruppi di artisti e confrontarli con quelli che oggi consideriamo i gruppi canonici delle avanguardie del Novecento.

Qualche anno fa ho partecipato a una mostra curata con Julia Voss che metteva a confronto Hilma af Klint con Kandinsky. Ovviamente, anche Kandinsky era coinvolto in ogni tipo di collettivo, ma il suo è il canone indiscusso. Niente è più famoso di quello. E poi c’è il Bauhaus, la scuola d’avanguardia più importante dell’Europa continentale.

Naturalmente, rispetto a questi, i suoi gruppi (quelli di Hilma af Klint, NdR) erano molto marginali o invisibili. Eppure lei stessa ha creato il suo piccolo gruppo, prima di cinque e poi di dodici donne. Credo che questo aspetto collettivo sia piuttosto interessante.

MP: È anche vero che lo stesso Surrealismo ha avuto molte artiste donne al suo interno che sono state riconosciute solo di recente. Si tratta quindi di una cancellazione che si protrae da tempo, anche all’interno del movimento Surrealista stesso.

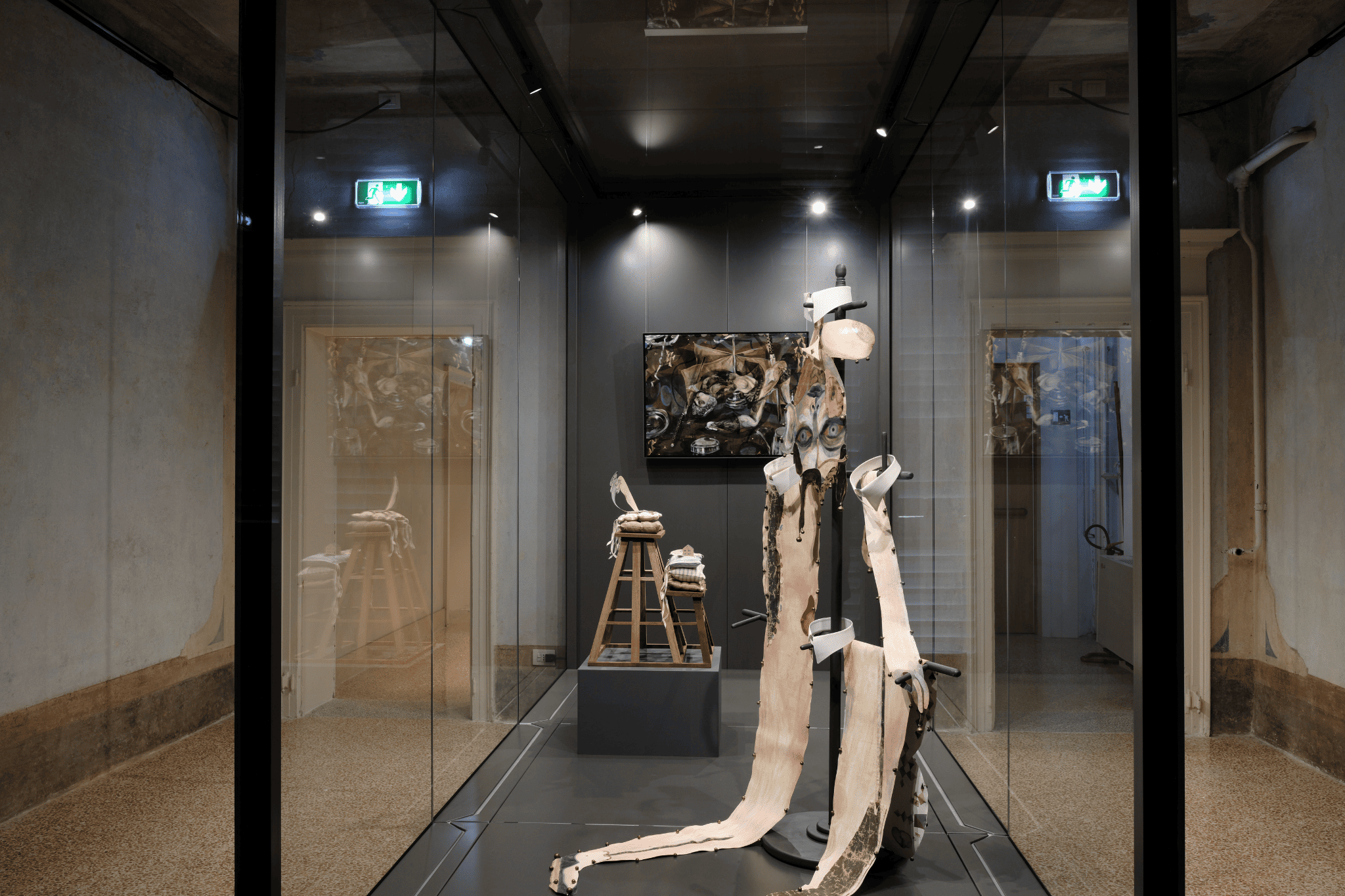

DB: Parliamo della coesistenza tra artisti storici e contemporanei all’interno della mostra.

Un buon punto di partenza potrebbe essere: perché alcune idee che sono al centro di questa mostra sono così popolari oggi? È evidente che molti artisti contemporanei sono interessati a questi temi, a volte in modo quasi ironico. Possono appropriarsi di sottoculture di ogni tipo, e si può notare come certi elementi – il loro mondo cultuale, quello occulto o esoterico – appaiano più come una sorta di materiale di appropriazione. Questo fenomeno era già presente in Mike Kelley e molti altri, ma oggi assistiamo a una sorta di nuova presenza.

Ricordo che molti anni fa abbiamo organizzato una mostra su Hilma af Klint a Stoccolma. Non riuscivamo a decidere quale titolo darle. Una delle idee, che alla fine è stata scelta, era ‘Pioniera dell’astrazione’. Entrambi i concetti sono complessi: ‘astratto’ lo è letteralmente, nel senso che lei ha realizzato opere astratte. Ma non è l’astratto nel senso classico, è sempre solo un passaggio, mai il finale. Non c’è teleologia; non si arriva a un’immagine definitiva. Era solo una possibilità tra tante altre. E poi, normalmente si penserebbe a un ‘pioniere’ come a figure maschili che si sono imposte; eppure, oggi è quasi come se lei fosse una pioniera in questo senso. Tanti artisti – alcuni dalla Svezia come Cecilia Edefalk, ma in realtà molti che forse non sono in questa mostra ma che so essere profondamente influenzati, come Rebecca Warren, Amy Sillman o Dominique Gonzalez-Foerster – hanno fatto propria l’opera di Hilma af Klint. In generale mi viene da dire che la sua opera illustra come alcune di queste tematiche centrali in quell’epoca oggi sembrino così attraenti. La domanda è: perché?

MG: Questa è una domanda che molti giornalisti stanno ponendo e molti sembrano dire: “Poiché le cose vanno male, le persone si rifugiano in questi temi”.

DB: Sembrerebbe una forma di evasione.

MG: Basta pensare che il titolo programmatico della loro rivista era prima La rivoluzione surrealista. C’era quindi una chiara idea, all’interno del Surrealismo, che sì, si chiudono gli occhi e si aprono le porte dell’inconscio, ma poi si cambia il mondo, o almeno se ne cambia la percezione. Poi c’è ovviamente l’argomento di Adorno secondo cui nascondiamo il teismo nei momenti di fascismo reale, il che potrebbe anche essere vero. Per me, a livello pratico, è molto semplice: penso sia più interessante per gli artisti più giovani vedere il loro lavoro in dialogo con opere storiche. È un’opportunità che non capita spesso. E poi abbiamo avuto la grande opportunità offerta da questo edificio, che ben si presta al dialogo tra il contemporaneo e lo storico, e questo forse ci porta…

DB: A questo edificio e alla donna che lo possedeva: la contessa Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini (1876-1945). Possiamo definirla una specie di Helena Blavatsky italiana o più una salottiera?

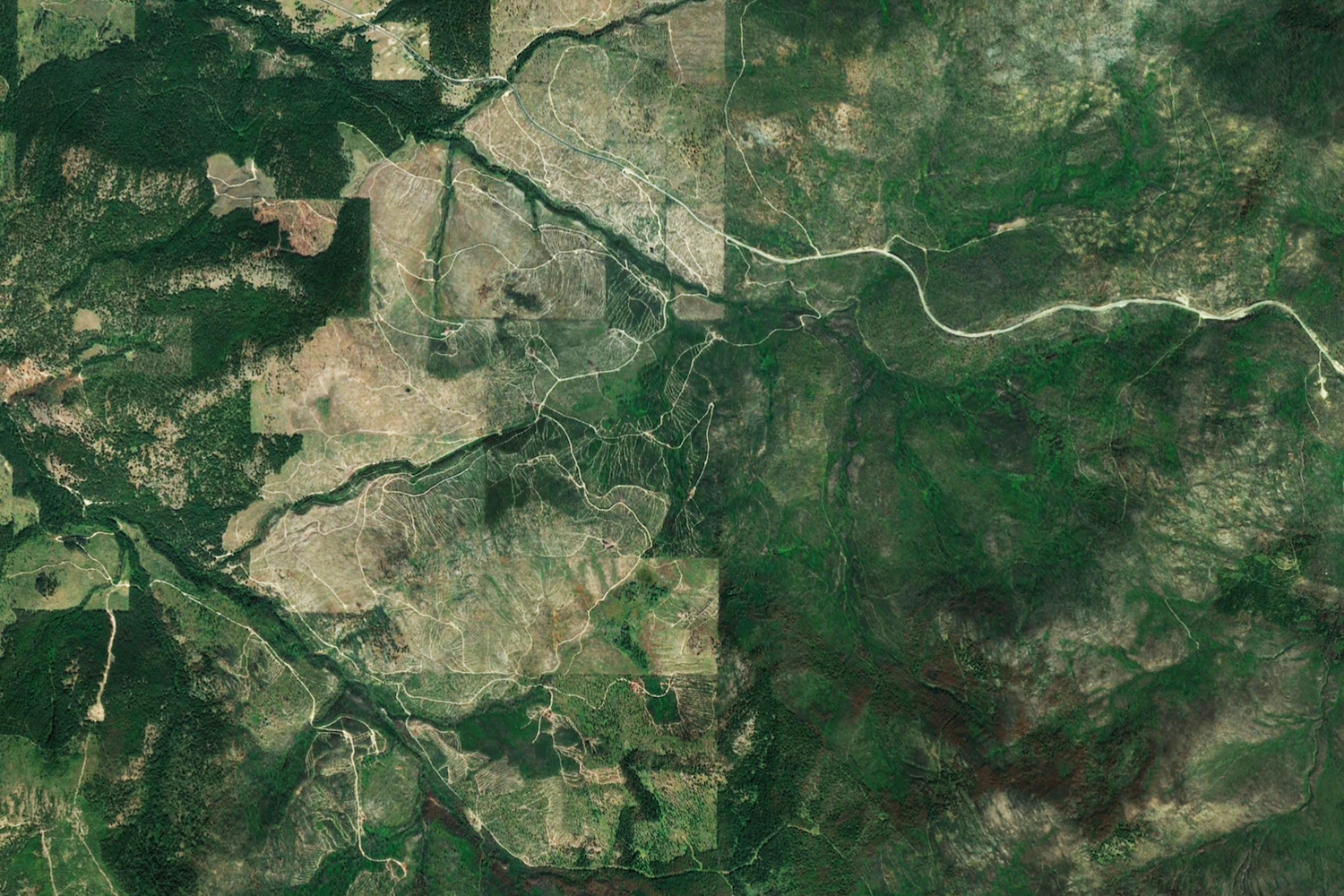

MG: Penso che ci siano opinioni diverse sul fatto che lei avesse un salone o meno, o che si trattasse di scienze in senso ampio. C’è un aneddoto ufficioso, molto ufficioso, ma non so se te l’ho detto: la sua tomba è stata profanata. Hanno cercato di scavare per entrare nella sua bara perché circolava una leggenda infondata secondo cui sarebbe stata sepolta con la sua sfera di cristallo, e il precedente direttore del museo aveva in qualche modo incoraggiato l’idea che il suo fantasma fosse ancora lì… Non condivido questo modo di pensare così estremo. Penso che lei fosse semplicemente interessata, in generale, come collezionista di libri, a queste teorie e tematiche. Nella sua collezione c’erano libri sugli ‘zombie’ (anche se all’epoca non venivano chiamati così), libri sulla resurrezione dei morti, sull’alchimia, sul pensiero mistico, sull’ipnotismo e su alcuni tipi di occultismo, eccetera.

Era molto legata a quella collezione. Prendeva appunti. Manteneva rapporti con librai di tutta Europa. Ed è incredibile che alla sua morte abbia lasciato tutto alla città di Milano. Non è una cosa comune, è davvero speciale. Come te la immagini, Marta?

MP: Non lo so. Non la immagino con una sfera di cristallo. Sono affascinata dal fatto che abbia lasciato tutto alla comunità, e probabilmente sentiva questa sorta di missione filantropica anche nella sua vita. Quindi forse aveva quel salotto o qualcosa del genere come metodo per comunicare.

MG: Si esatto, per comunicare con le persone. Ha anche pagato le spese di un orfanotrofio. Ha donato molto denaro all’ospedale locale. Ci sono anche alcune discrepanze riguardo alla sua fede perché, cosa interessante, aveva una licenza speciale che le permetteva di acquistare i suoi libri dal vescovo di Milano. Quindi, per me, la conclusione era che dovesse credere più nel cattolicesimo che nel cristianesimo. Ma in realtà il curatore del museo pensa che fosse semplicemente un modo per…

MP: assicurarsi di non essere condannata…

MG: …o di non avere problemi, non solo con la Chiesa ma anche con l’autorità. Non è chiaro – e questo vale per molti di questi movimenti – se a un certo punto anche lei avesse simpatie fasciste o se fosse vicina al potere.

DB: Quindi, aveva anche legami con l’avanguardia oltre che con il mondo più esoterico o religioso o settario?

MG: No, non credo, non proprio. Non che noi sappiamo. Non collezionava oggetti, il che è strano perché il Futurismo non era lontano da qui, ma la sua collezione era più storica. È nata in Egitto. Quindi penso che ci fosse anche un fascino per quei temi legato alla sua biografia. E quando suo marito è morto, lei ha iniziato ad accarezzare l’idea di incontrarlo di nuovo in una sorta di aldilà dell’Antico Egitto.

DB: Penso che, anche se non è principalmente un’inclinazione politica a farmi interessare a questo tipo di immagini, sia piuttosto liberatorio pensare a immagini belle e interessanti che non fanno parte del mondo dell’arte accademica o commerciale. E questo è di per sé liberatorio. Penso che tutti noi abbiamo fatto parte del mondo dell’arte per tanto tempo e siamo molto legati all’intero meccanismo delle fiere d’arte e delle gallerie commerciali. Non ho nulla contro il fatto che siano al centro dell’attenzione, ma diventa tutto un po’ prevedibile e monotono.

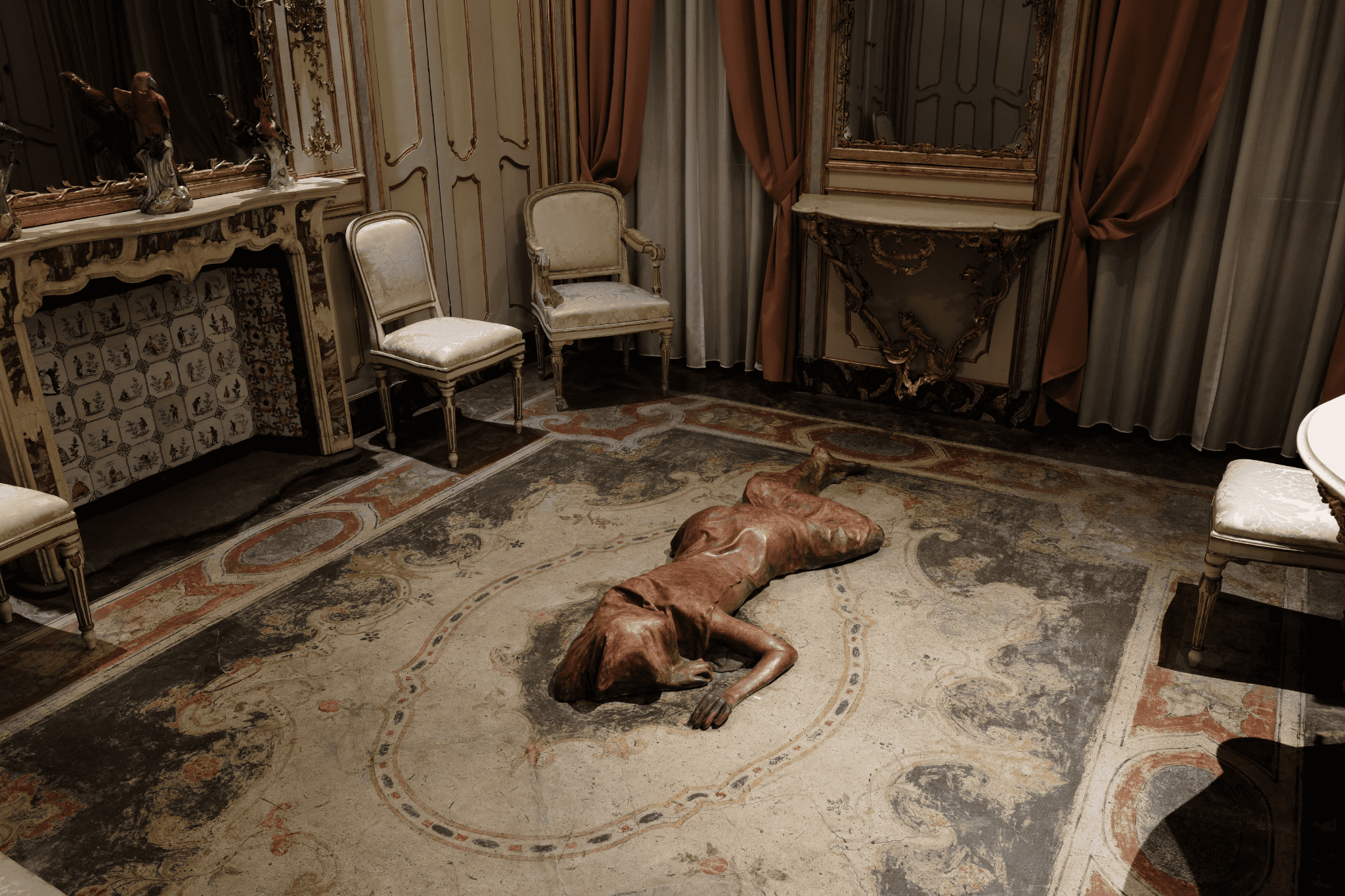

MG: Daniel, in qualità di ex direttore museale, cosa ne pensi del fatto che ciò rende questo edificio incredibile è anche il suo essere un museo un po’ antiquato, e in questo senso fuori dall’ordinario?

È un tipo di museo che mi rende nostalgico. Gianfranco Maraniello questa mattina diceva che in realtà il museo è anche il luogo dove si trovano i fantasmi, dove si evocano.

DB: L’erba del vicino è sempre più verde. Quindi è ovvio che ci piacciono i posti diversi da quelli che conosciamo. Tra le varie questioni c’era anche il rapporto della mostra con la città di Milano, come laboratorio tra storia, arte e mistero. Questa è solo una possibilità. Ma tu [nda Massimiliano Gioni] hai sempre realizzato progetti che si relazionano con la città in modi diversi.

MG: Da un certo punto di vista è interessante limitarsi al territorio milanese e rinnovare la sfida. Ogni volta che abbiamo iniziato, molti politici dicevano: «fatelo in periferia». Ovviamente capisco, ma personalmente amo anche il fatto che nel momento in cui agisci in una sorta di punto nevralgico, tutta la città se ne accorge e poi continui a scoprire questi luoghi. Qualcuno ha fatto anche notare che la galleria di Arturo Schwarz era in Via Santa Andrea dal 1954. Lui era nato ad Alessandria, come la contessa Lydia Caprara Morando Attendolo Bolognini. Scrisse a Breton, divenne suo amico e poi grande amico di Duchamp e Man Ray. Quindi c’è anche un piccolo accenno a una Milano un po’ surrealista degli anni Sessanta che pochi ricordano, periodo in cui la città ospitò anche una leggenda come Duchamp, con una mostra di ready-made nel 1964. Quindi è sempre così, le mostre che mi piacciono di più sono quelle che riattivano anche i ricordi della città e non solo il presente. E dobbiamo anche dare credito a Marta per avermi suggerito il sottotitolo della mostra, che viene da un numero di Dylan Dog: un fumetto degli anni Novanta su questo investigatore dell’incubo, di cui un numero si intitolava Memorie dall’invisibile, e un altro Fata Morgana.

DB: Per concludere, possiamo considerare l’arte come una pratica di salvezza?

MG: Ci sono molte persone che passando in mostra hanno pensato fosse molto cupa. Penso che al contrario sia una mostra ottimista, nel senso che celebra il fatto che le persone possano reinventarsi e che l’arte non sia una carriera. In realtà si tratta più che altro di essere diversi.

MP: E l’essere diversi, il mostrare questo tipo di diversità, penso che aiuti a essere più aperti verso gli altri e in un certo senso più disponibili al dialogo. Penso che questo momento sia molto polarizzante.

MG: L’arte può insegnarci a unirci, anche mantenendo una certa indipendenza di vedute, che non è minacciosa; anzi, è da celebrare.

DB: Voglio dire, “profetico” può significare tante cose, ma l’idea è questa. Adorno in Teoria estetica (1970) il suo saggio più famoso sulla riproduzione meccanica dell’arte, fornisce esempi di come certi artisti cerchino di fare ciò che non si può fare. Questo è profetico, non in senso religioso, ma nel senso che l’arte in qualche modo può anticipare le cose che verranno. Alcuni degli artisti presenti in questa mostra, hanno detto che i loro posteri avrebbero avuto voce in capitolo, che non hanno prodotto realmente per gli spettatori a loro contemporanei, ma per le generazioni future. E saranno loro a decidere se quel lavoro ha qualche valore.