In occasione della terza edizione del progetto “Cinque alla prima” dedicato alla scultura, negli spazi di Area Treviglio, viene presentata la mostra personale di Giuseppe Lo Cascio. Flash Art Italia propone il testo critico di Enrico Camprini che accompagna il percorso espositivo.

In occasione della mostra collettiva dello scorso giugno, Giuseppe Lo Cascio presentava un’opera appartenente alla sua serie intitolata “Schedari”. Una scultura imponente ma dalla monumentalità in buona sostanza irrisolta, nel senso che la sua presenza nello spazio, il suo aspetto e la sua conformazione finivano per collidere inevitabilmente con una funzionalità nemmeno metaforicamente allusa, ma precisamente indicata dal titolo e dai singoli elementi che costituivano il lavoro. Si trattava di uno schedario inconsultabile composto da decine di cartelline vuote e impossibili da estrarre dalla struttura che le ospitava: un’opera letteralmente chiusa allo spettatore – proprio questa chiusura la rende efficace – e in un certo senso in conflitto con se stessa, capace di sviarci e di disattendere le aspettative create in chi la guarda, come in un tranello orchestrato per farsi beffe di noi.

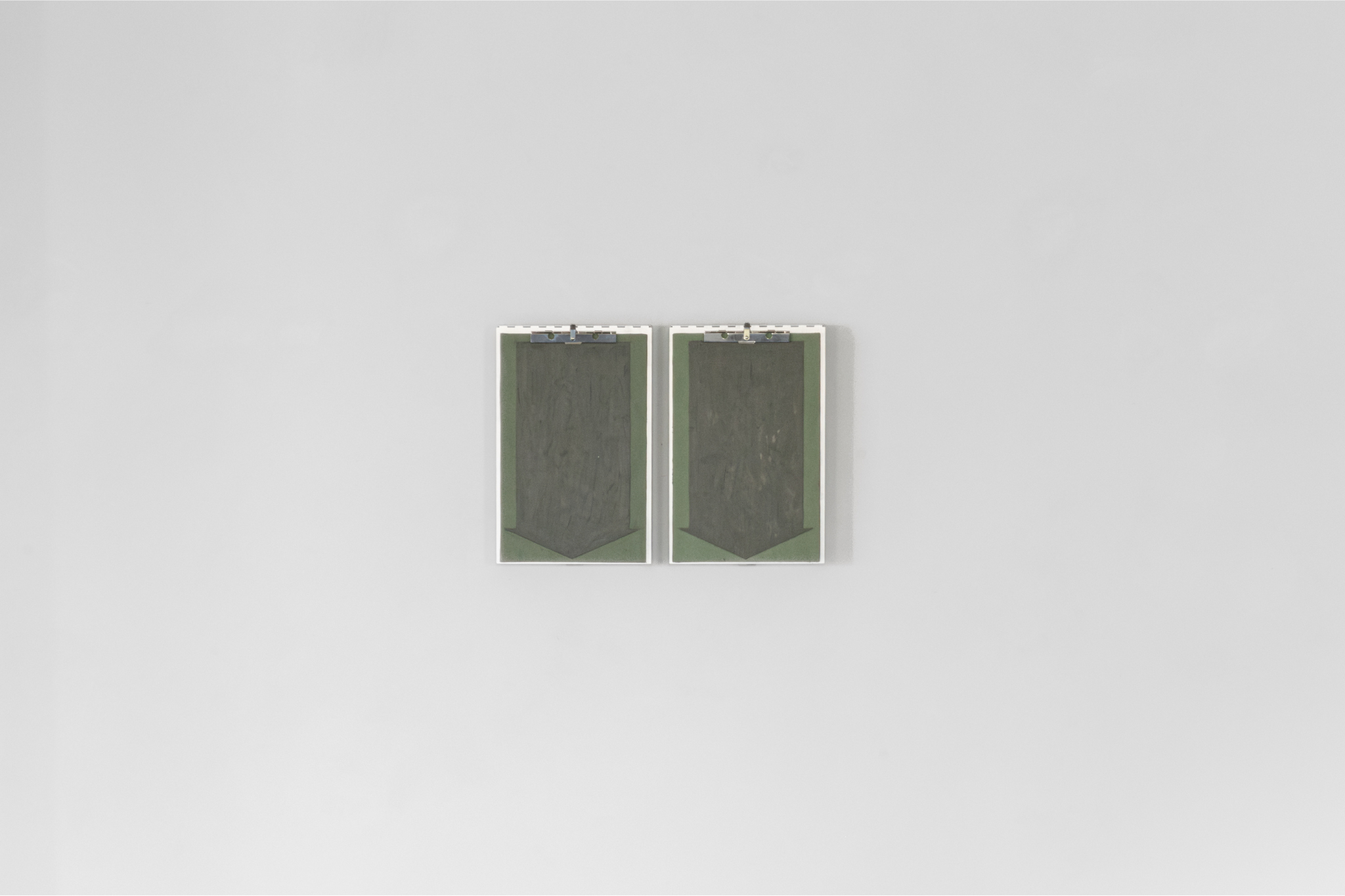

Ora, un primo approccio alla personale di Lo Cascio ad Area Treviglio può lasciar pensare che di questa contraddittorietà interna alla scultura-oggetto e di rimandi a funzionalità incompiute non resti particolare traccia. È vero solo in parte: o meglio, se si prende a riferimento la suddivisione della mostra in due ambienti e se ne esamina pedissequamente il contenuto senza considerare alcuna relazione tra loro. Ragionando in questo senso, pare davvero che i lavori presentati parlino una lingua differente rispetto a ciò a cui alludevo poco sopra. Nello spazio più piccolo è disposta al suolo una scultura tubolare in ferro e alluminio munita di ruote fissate in modo illogico, insieme ad altri bizzarri inserti quali simboli di frecce e tavole in plastilina, di cui alcuni esemplari sono collocati a lato della stanza all’interno di contenitori originariamente destinati a raccogliere documenti– suggestione archivistica che, nella ricerca di Lo Cascio, non scompare mai del tutto. Opachi e misteriosi, i lavori sono certamente assimilabili a oggetti ma questa volta la loro funzione è ben poco esplicita.

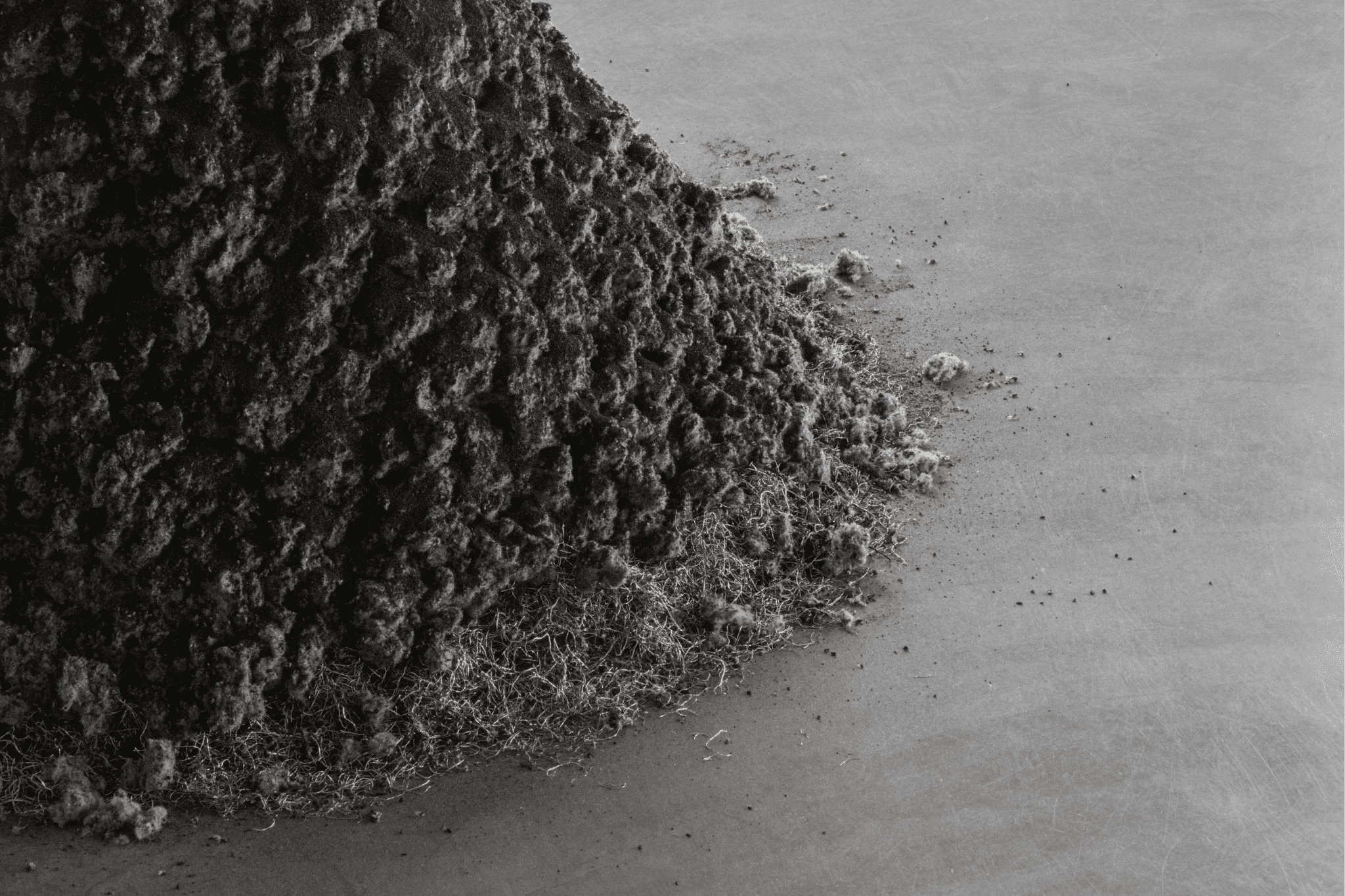

Entrati nell’ambiente principale la questione pare addirittura complicarsi. Lo spazio a terra è scandito da una serie di cumuli scuri,

ordinatamente distribuiti in un’installazione la cui fisionomia non può non rimandare chiaramente a una storia dell’arte, a una storia

di una forma specifica, che dagli earthworks arriva fino al giorno d’oggi. L’artista qui presenta una versione ampliata di un lavoro

realizzato un anno fa, due cumuli speculari, aumentandone il numero per comporre una porzione di paesaggio; un paesaggio minimale, secondo l’artista a un suo “grado zero” in termini formali, la cui origine in realtà non va rintracciata solo in sequenze storico-artistiche, ma anche e soprattutto in visioni paesaggistiche quotidiane – penso all’immagine di una vecchia salina siciliana che Giuseppe mi ha mostrato di recente. I cumuli stessi, realizzati con materiali recuperati dalla B.R.T. di Baucina (PA), stabilimento per il riciclo di pneumatici attivo nella città natale dell’artista, richiamano direttamente una sfumatura biografica e legata a paesaggi specifici non secondaria per l’opera.

Di certo, considerare questa composizione di dune alla stregua di un insieme di oggetti non è la prima cosa che possa venire in mente. Vale però la pena di fare un tentativo, e il titolo dell’opera torna particolarmente utile a questo proposito. Cumuli (O il privilegio di costruirli identici) vuole alludere alla possibilità – paradossale e quasi utopistica – di realizzare una forma riproducibile sempre allo stesso modo, idealizzando a statuto di perfezione il risultato di un gesto archetipico come quello di depositare materia al suolo. Tale gesto, anche eseguito meccanicamente, difficilmente produrrà davvero sempre lo stesso esito: quello di Giuseppe Lo Cascio pare un tentativo di inseguire ciò che di per sé si manifesta come transitorio, di bloccarlo e stabilizzarlo in una forma senza poterci riuscire fino in fondo.

Allora, anche la composizione di cumuli può essere concepita come insieme di oggetti scultorei singolarmente intesi, compiuti e allo stesso tempo sfuggenti, nati per essere qualche cosa che contraddice la loro natura più propria. Allo stesso modo, ormai non è più un segreto, questa mostra non presenta solo due ambienti che ospitano un paesaggio di dune e alcuni strumenti insoliti, ma vive della loro relazione

in quanto contesti interdipendenti. Così, la connotazione degli oggetti riuniti nella sala più piccola, che l’artista raccoglie in una serie dal semplice titolo Tools, non è più tanto misteriosa; la scultura a terra è una strana macchina “centratrice” addetta alla complicata funzione di formare, muovere e contare cumuli, le frecce e le tavole in plastilina sono suoi accessori di ricambio che dovrebbero aiutare (chissà come) l’utilizzatore nel direzionare il macchinario secondo un progetto prestabilito. È evidente che siamo davanti a un oggetto dall’ostinata inutilità, concepito per un lavoro che non riuscirà mai a eseguire e di cui l’artista, quasi come un tragicomico Sisifo, si fa carico nonostante tutto.

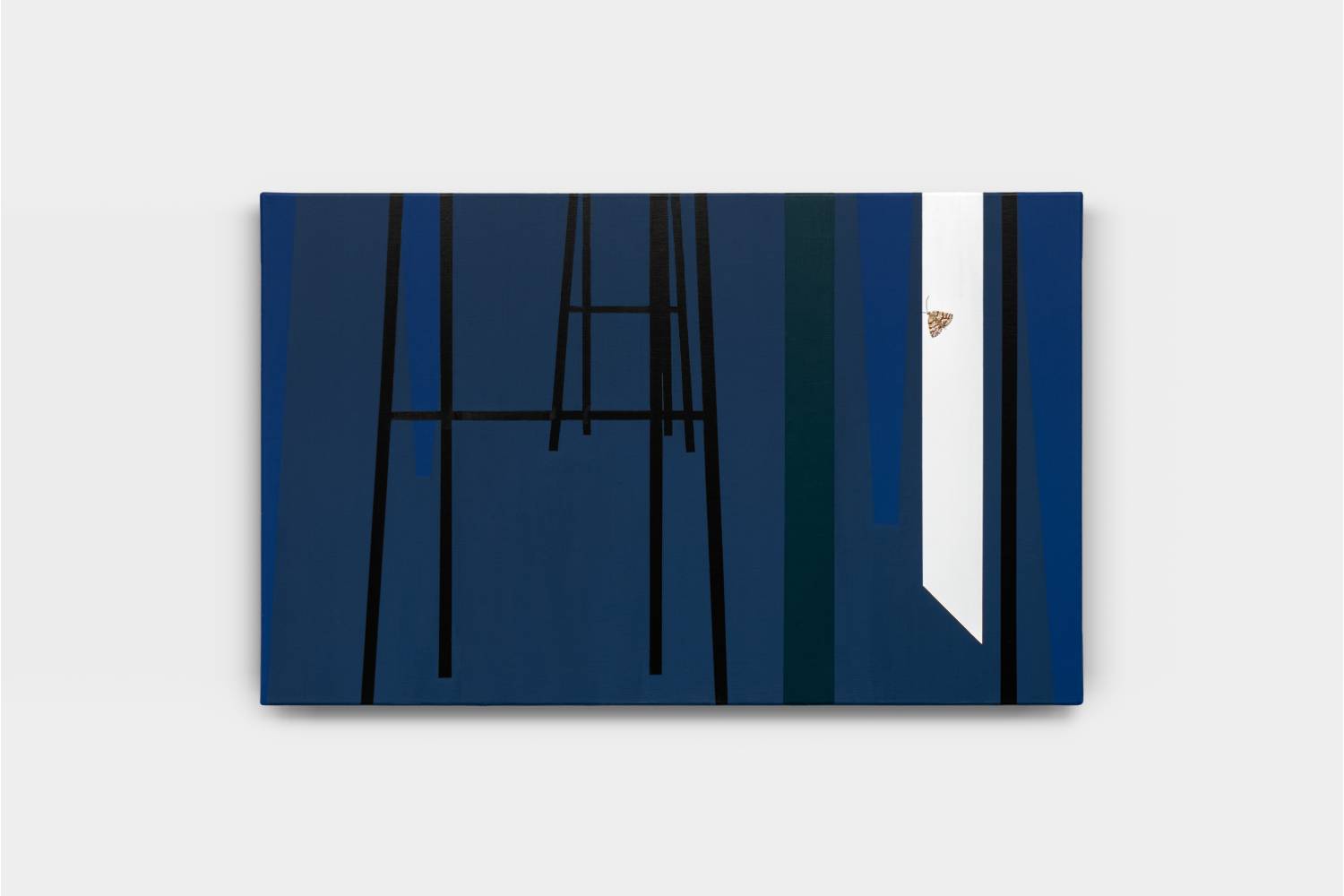

Quando Giuseppe mi ha mostrato la prima bozza di questo lavoro, l’aveva affiancata all’immagine di un dettaglio del Grande vetro di Duchamp – quella della cosiddetta slitta contenente un mulino ad acqua, raffigurata in basso a sinistra nell’opera. Sicuramente una suggestione formale legittima, ma niente di così interessante.

Ho però poi riflettuto sulle numerose interpretazioni dell’enigma duchampiano, specie in veste di allegoria del processo creativo: la

sposa-sfinge come bersaglio di una serie di “colpi” sparati dai suoi celibatari, in un ciclo attivato proprio dallo strano oggetto in basso

a sinistra. Obiettivo di questa metaforica fecondazione meccanica è la cristallizzazione dell’idea, la sua stabilizzazione in immagine,

in altre parole il raggiungimento di un’opera che possa dirsi compiuta. Il ciclo è perpetuo, i colpi sparati a salve sono molti,

la dimensione evocata è quella dell’attesa: quando un lavoro può dirsi per davvero compiuto? La mostra, nel cortocircuito utopistico

della relazione tra i cumuli e la macchina che dovrebbe crearli, mi fa pensare anche a questo.