“Inferno” di Lucia Ronchetti affronta Dante come materia drammaturgica e percettiva piuttosto che come riferimento letterario. Nella nuova produzione del Teatro dell’Opera di Roma, con la regia di David Hermann e l’epilogo originale di Tiziano Scarpa, la prima cantica diventa un campo di risonanze contemporanee, sottratto a ogni intento illustrativo.

La partitura di Ronchetti, concepita come una successione di paesaggi sonori cangianti, metamorfici e apocalittici, si genera dal linguaggio stesso di Dante, trasformando la struttura del viaggio infernale in una esperienza percettiva e mentale. L’Inferno non emerge come spazio narrativo, ma come condizione, tensione, frattura del reale.

All’interno di questo dispositivo scenico e concettuale si colloca il lavoro di Maria Grazia Chiuri, chiamata a confrontarsi con un universo che è insieme corpo, pena e materia simbolica. I suoi abiti non operano come semplice definizione visiva dei personaggi, ma come estensione della drammaturgia, traducendo in figura la vulnerabilità, la tensione e la dimensione profondamente umana che attraversa l’opera.

Alla vigilia del debutto al Costanzi, abbiamo conversato con Maria Grazia Chiuri

Cristiano Seganfreddo: Dante è una delle architetture simboliche più potenti della cultura occidentale. Qual è stato il tuo punto di accesso: il testo, l’atmosfera, la dimensione filosofica, il richiamo stretto ai nostri giorni?

Maria Grazia Chiuri: Dante è una figura gigantesca. È antico e contemporaneo allo stesso tempo, sia nella sua vita che nelle sue opere. Il primo a usare il volgare, quindi a riconoscere all’italiano lo statuto di lingua di un popolo, per un’opera complessa come la Divina Commedia. Una lettura, il più delle volte a frammenti che tutti facciamo e di cui spesso ricordiamo qualche passaggio. Per non dire dei personaggi che popolano questo canto e che sono rappresentativi dell’umanità di allora come di quella di oggi. Sono universali. Umanissimi. Era interessante per me lavorare agli abiti (non vorrei chiamarli costumi) di un’opera così che mi obbligasse anche a riflettere sul nostro presente.

CS: Nei disegni per “Inferno” colpisce una sensazione quasi fisica di tensione. I corpi sembrano portare addosso uno stato emotivo più che un costume. Da dove nasce questa idea di figura?

MGC: L’Inferno è abitato da corpi nella loro sofferente materialità. L’inferno non è solo il luogo della disperazione e anche il luogo appunto del castigo inflitta a quei corpi. Io ho voluto che gli abiti fossero impronta di quei corpi, che fossero calco della disperazione che abita quel luogo.

CS: Nel teatro il costume tradizionalmente “definisce” un personaggio. Nei tuoi bozzetti sembra avvenire il contrario: il vestito si ritrae e resta la condizione umana. È una scelta consapevole?

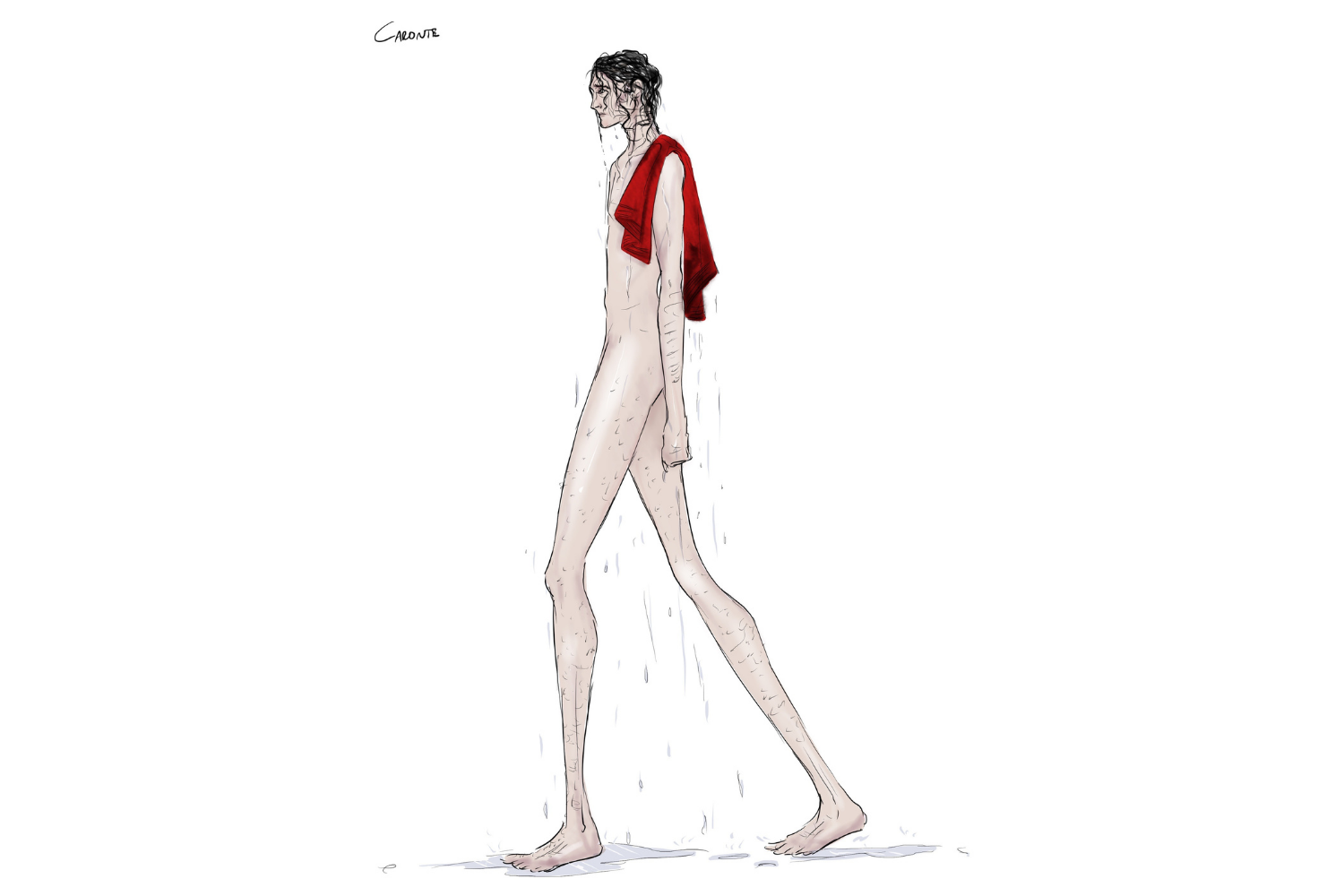

MGC: Non direi che l’abito si ritrae. Direi che l’abito, in questo mio lavoro, accompagna in modi diversi i personaggi. Ho cercato per ciascuno, anche nel confronto con il regista e Lucia Ronchetti, di trovare delle chiavi di lettura che potessero essere degli indizi. Caronte che traghetta le anime è seminudo. Minosse, colui che distribuisce le anime nei diversi gironi è vestito di pelle. Ma tutti gli indumenti risentono del luogo in cui si trovano. Appaiono rovinati, frusti.

CS: Il nero domina, ma non appare mai elegante o decorativo. E il rosso emerge come una ferita, un segnale, un’energia. Come hai costruito questa grammatica cromatica?

MGC: Il nero è il colore dell’oscurità. Riflette le tenebre. È un nero che sta a contatto con le fiamme e con la sofferenza. Il rosso è tante cose, come le fiamme guizza, s’intravede, è un segnale. Rimanda come nel caso di Dante all’immagine che ci fa tramandato la sua ritrattistica. Questi colori sono venuti naturalmente. Si sono presentati ai mei occhi.

CS: Molte figure appaiono quasi scarnificate, vulnerabili, lontane dall’idea di corpo “eroico” o spettacolare. Che tipo di umanità volevi evocare?

MGC: Chi realizza gli abiti, i costumi di un’opera lavora seguendo anche le indicazioni di chi l’ha concepita o di chi la mette in scena. In questo ho lavorato con Lucia Ronchetti E mi sono confrontata con il regista. È stato di grande ispirazione il confronto con loro. Capire la consistenza che dovevano avere le figure dei dannati. Come dovevano apparire. L’inferno non è un’opera eroica. Dante non è un eroe. È un uomo, un letterato, un politico che si trova ad affrontare un viaggio che lo mette di fronte al male e anche alla sofferenza e di fronte a sé stesso.

CS: Si percepiscono echi di codici quotidiani, persino dello sportswear. Ti interessava evitare ogni estetica “dantesca” riconoscibile?

MGC: L’Inferno è un’opera contemporanea. I personaggi sono dell’oggi. Sono vestiti con elementi diversi del guardaroba contemporaneo. Dante ha indosso un parka ampio, quasi un mantello, e sotto ha una camicia rossa che rimanda nel colore all’iconografia dantesca ( Dante è rappresentato spesso vestito di rosso) ma anche al colore del fuoco. Solo il conte Ugolino e Ulisse rimandano al tempo a cui sono ancorati i loro personaggi. Ulisse però indossa il vello su una canottiera e ha i pantaloni da smoking. Rispecchiano comunque la sensibilità combinatoria del nostro tempo. L’iconografia dell’infermo dantesco per molti è quella ottocentesca della Divina Commedia illustrata da Gustave Doré, quindi un’iconografia che rispecchia il gusto di un’epoca. Diciamo che mi sono sentita libera nel dare un’interpretazione dell’oggi come è comunque nell’immaginazione dell’opera che ne ha dato Lucia Ronchetti.

CS: Quando disegni per il teatro, stai pensando al corpo reale dell’interprete, alla luce, al movimento, o a un’immagine mentale autonoma?

MGC: Credo che quando si lavora per il teatro in tutte le sue declinazioni si debba tenere presente che c’è un corpo, ci sono dei corpi tridimensionali sul palcoscenico che interagiscono tra loro. Che devono performare. Muoversi in libertà. C’è comunque insieme una immagine ideale che è il risultato a cui vorrei arrivare.

CS: In questo progetto il costume sembra diventare parte della narrazione, non semplice supporto visivo. Come vivi questo slittamento di ruolo?

MGC: Tutte le volte che ho lavorato per il teatro ho sempre pensato che gli abiti, i costumi dovessero essere parte della narrazione. Complementari allo svolgimento delle azioni. Dichiarativi del personaggio.

CS: Questi personaggi sembrano archetipi più che individui. Ti interessava costruire figure universali invece di caratteri psicologici? O entrambi?

MGC: I personaggi che popolano l’inferno sono archetipici rispetto al girone in cui sono confinati. E sono insieme personaggi storici, immediatamente identificabili dal lettore. Il mio compito era quello, penso, di interpretare oggi, attraverso i miei abiti, il significato di ciascun personaggio.

CS: Restituire vita a un teatro storico implica sempre il rischio della nostalgia. Come si può, oggi, riattivare un luogo così carico di passato senza trasformarlo in un’immagine rétro?

MGC: Recuperare un luogo storico non è un gesto nostalgico ma riflette una postura attivista. Vuol dire essere consapevoli del valore di una esperienza, di un luogo e immaginarne una prospettiva nel futuro.

CS: Il Teatro della Cometa nasceva come spazio ibrido, quasi sperimentale, dove arti, musica e pensiero convivevano. È un modello che senti ancora necessario nel presente?

MGC: Viviamo in un’epoca ibrida in cui convivono tensioni, desideri, azioni diverse. I confini disciplinari tendono a evaporare. Per quanto mi riguarda nel mio lavoro, come nelle mie scelte personali, ho riferimenti molto diversi. Ibridi come dici. Il Teatro della Cometa è un luogo di intrecci e di visioni. Noi siamo molto curiosi e ci poniamo sempre in una dimensione d’ascolto. Senza pregiudizi.