Sono trascorsi esattamente cinquant’anni dalla pubblicazione, nel dicembre 1967, di “Arte povera. Appunti per una guerriglia” sulle pagine della neonata Flash1. La rivista, fondata nel giugno di quell’anno e ribattezzata Flash Art solo a partire dal sesto numero, si presentava allora nel formato di un giornale/bollettino che costituiva un agile e diretto strumento d’informazione sulle ricerche artistiche del momento.

“Appunti per una guerriglia”, com’è noto, rappresenta in questo contesto una prima, importante messa a fuoco della fortunata etichetta lanciata da Germano Celant soltanto pochi mesi prima, in occasione della storica collettiva “Arte povera – Im Spazio” inaugurata nel settembre 1967 presso la Galleria La Bertesca di Genova. Nel testo pubblicato su Flash Art, l’approccio operativo dei protagonisti della mostra viene esteso anche ad altri artisti – tutti italiani – e il loro lavoro, nel complesso, viene letto in chiave ideologica come forma di ribellione al “sistema” e ai vari fronti di ricerca che, in campo artistico, con questo “osmoticamente” dialogano. Celant, in connessione con il diffuso clima di protesta politica e sociale del tempo, propugna dunque un’ipotesi operativa antitetica a quella che egli stesso definisce l’“arte ricca” incarnata dalle tendenze di area Pop, Op e Minimal.

Le implicazioni ideologico-politiche del discorso critico celantiano sono state ampiamente indagate dalla storiografia che, in questa prospettiva, si è tuttavia concentrata soprattutto sui rapporti del movimento con le ricerche di marca Pop e Minimal, trascurando di approfondire la questione anche in relazione al terzo termine di paragone chiamato in causa dal testo di Celant: l’Op art o, secondo una delle diverse etichette impiegate dalla critica italiana del tempo, l’Arte programmata. I legami che la genesi dell’Arte povera intrattiene con questo fronte di ricerca meritano tuttavia di essere approfonditi; non soltanto in ragione del successo internazionale che le esperienze programmate conobbero nella prima metà degli anni Sessanta, configurandosi dunque come un momento di confronto obbligato, ma anche e soprattutto a causa del coefficiente ideologico della loro proposta.

Le ricerche degli operatori programmati erano infatti strettamente connesse alle riflessioni, di centrale importanza nel dibattito culturale dell’epoca, sul rapporto arte-industria. Il loro lavoro forniva un chiaro esempio di come la pratica artistica potesse travalicare gli angusti confini dei suoi classici canali di elaborazione e divulgazione per raccordarsi al più ampio universo della produzione industriale. L’Arte programmata, in altre parole, sembrava in grado di coniugare realtà apparentemente inconciliabili, operando una potenziale rivoluzione copernicana, non soltanto nel modo di elaborare e fruire l’arte, ma anche e soprattutto i prodotti dell’industria. Le ricerche degli operatori di area programmata, proprio per questa componente utopica, attirarono precocemente l’attenzione del giovane Celant che, intorno al 1965, inizia a muovere i primi passi di critico militante organizzando eventi e redigendo articoli volti a promuovere e divulgare il loro lavoro: un interesse poco approfondito dalla storiografia e che tuttavia giocherà un ruolo di primo piano nella successiva teorizzazione poverista.

Nella lunga intervista che apre Arte povera. Storia e protagonisti, ripercorrendo le prime tappe della sua carriera, è Celant stesso a ricordare: “Nel 1965, positivamente influenzato da Apollonio, mi interessai di arte programmata e dei suoi aspetti utopici”2.

Il giovane critico, come risulta dalla documentazione conservata presso l’ASAC di Venezia, entrò in contatto con Umbro Apollonio alla fine del 1964 tramite Edoardo Manzoni, direttore della Galleria La Polena di Genova, che lo coinvolse nell’organizzazione della mostra collettiva di tendenza programmata “Proposte strutturali plastiche e sonore”, inaugurata nel febbraio dell’anno seguente3.

Nei mesi successivi Celant lavora a un nuovo progetto espositivo legato a “Forme programmate”, mostra ordinata dall’Istituto di Scienze e Arti Grafiche della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino e svoltasi, nel settembre 1965, presso il Castello del Valentino4.

All’interno dell’evento il giovane critico cura, insieme a Giovanni Brunazzi, la “Mostra del linguaggio grafico nella comunicazione visiva”. L’esposizione, come risulta dalla corrispondenza con Apollonio, è incentrata sul “problema dell’interrelazione delle ricerche visive a livello del prodotto industriale, dell’imballaggio, della grafica e della ricerca pura”. L’intento perseguito, anche nell’allestimento, è quindi di mettere grafica e design in stretto rapporto con il lavoro degli operatori programmati, in modo da “dimostrare una certa affinità di ricerca operativa”5.

Celant tuttavia, di lì a poco, inizierà a maturare un atteggiamento sfavorevole nei confronti delle esperienze programmate, individuando lucidamente le maggiori criticità della loro proposta. La sua recensione, pubblicata su La Biennale di Venezia nel dicembre 1965, della rassegna “Nova Tendencija 3”, svoltasi nell’agosto di quell’anno a Zagabria, si rivela da questo punto di vista estremamente indicativa. Lo scritto, muovendo dall’analisi del rapporto arte-industria e individuando l’obiettivo finale delle ricerche di area programmata in “un’azione […] più politica e pratica che estetica”, rivolta in ultima istanza a una loro “integrazione nella società”, riconosce “il pericolo di una crisi abbastanza rispecchiabile nella manifestazione” di Zagabria. Un simile rischio, precisa Celant, “non è dovuto al non aver creato nuovi valori, ma nel far sì che questi rimangano su un terreno meramente speculativo, intellettualistico e tecnico. L’impellenza operativa è di riuscire a trovare la volontà e la capacità di inserirsi con mezzi e competenze entro il complesso mondo tecnologico per presentarsi – come proposizione correttiva del fenomeno industriale – non solo teoricamente, ma fattivamente”6

.

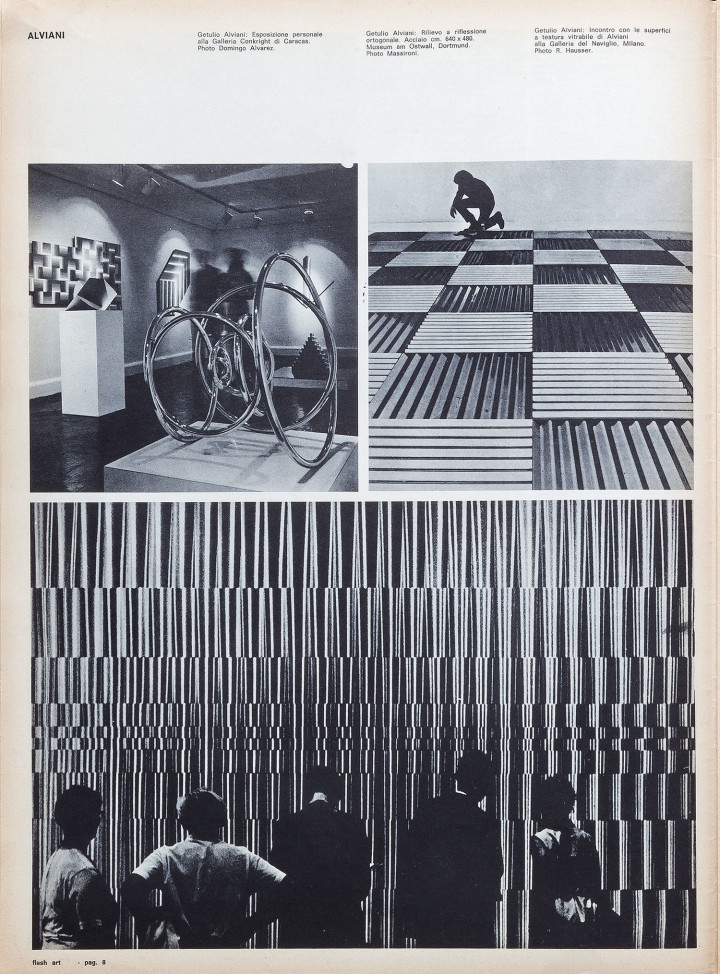

Tra il 1966 e il 1967 la posizione critica di Celant si andrà precisando ulteriormente, radicalizzandosi in rapporto al più ampio panorama della ricerca artistica del momento. Una prima occasione di confronto è in questo senso fornita da “Situazioni ‘66”, mostra collettiva curata dal giovane critico che inaugura nel dicembre 1966 presso la Galleria del Deposito di Genova, sede del Gruppo Cooperativo di Boccadasse, dove per l’occasione sono riuniti lavori di Getulio Alviani, Enrico Castellani, Mario Ceroli, Gianni Colombo, Piero Gilardi, Enzo Mari, Manfredo Massironi, Giulio Paolini, Pino Pascali e Michelangelo Pistoletto7.

Come dimostra chiaramente “Situazione ‘67”, saggio redatto da Celant in occasione della mostra che nell’aprile dell’anno successivo presenta al pubblico torinese il Museo Sperimentale di Arte Contemporanea, il confronto si giocava in sostanza sul rapporto che i diversi fronti della ricerca artistica intrattenevano con l’universo tecnologico-industriale8.

Un rapporto che secondo l’analisi fornita dal giovane critico pochi mesi dopo per “Lo spazio dell’immagine”, storica collettiva inaugurata nel luglio 1967 presso Palazzo Trinci a Foligno, sembra in qualche modo limitare la proposta degli operatori programmati. Questo fronte di ricerca, afferma infatti Celant nel saggio in catalogo, “dato come sottinteso alla base di ogni creazione il design, inteso come controllo integrale della produzione, […] aspira a rispondere all’esigenza di coordinare a priori il sistema percettivo e comportamentistico dello spettatore”. Secondo il giovane critico, l’alternativa fornita dagli artisti in quella sede definiti “oggettuali”, lascia invece al pubblico un maggiore grado di libertà, presentandosi come una proposizione “a carattere indeterminato”, “a circolo aperto, a tempo reale, individualmente sensoriale”9.

“Lo spazio dell’immagine”, da questo punto di vista, recepisce e registra, rendendola chiaramente percepibile, l’imminente svolta che, di lì a poco, si sarebbe profilata con la teorizzazione dell’Arte povera come alternativa dialettica – fra le altre – proprio alle esperienze di area programmata.

Celant d’altro canto, con le sue riflessioni, si faceva interprete di un più generale processo di revisione critica che in quel momento riguardava il ruolo della tecnologia e dell’industria nella società. All’entusiasmo e la fiducia che avevano caratterizzato la prima metà degli anni Sessanta, nella seconda metà del decennio subentra infatti un atteggiamento critico di disillusione che, naturalmente, si riconnette anche alle spinte libertarie del tempo e a quella che Herbert Marcuse, nella prefazione alla seconda edizione di Eros e libertà, ha definito “una riformulazione del concetto di utopia”10.

Il potenziale rivoluzionario delle ricerche programmate, connesso proprio al loro stretto legame con l’universo tecnologico-industriale, lasciava quindi il posto a una diversa visione dell’impegno politico e a una conseguente contro-azione critica che oltretutto, in campo più strettamente artistico, investiva anche il carattere ormai istituzionalizzato e il successo commerciale di quelle pratiche. Se il sostegno di una parte importante della critica italiana alle ricerche di area programmata era stato visto con sospetto da tanti addetti ai lavori fin dalla prima metà degli anni Sessanta11, il grande riscontro di mercato che queste pratiche conoscono negli anni successivi stava infatti contribuendo a gettare nuove e più oscure ombre su quella proposta12.

Sarebbe tuttavia eccessivamente semplicistico intendere il rapporto fra Arte povera e ricerche programmate esclusivamente nei termini della netta contrapposizione. Nel dicembre 1967 lo stesso Celant, come dimostra un breve scritto pubblicato su Bit, non aveva infatti ancora del tutto riposto l’iniziale fiducia nel potenziale rivoluzionario insito nella produzione seriale di oggetti d’arte e, nel saggio-manifesto apparso in contemporanea su Flash Art, associava alla sua nuova ipotesi operativa anche figure come Mari, Alviani, Colombo, Devecchi e Boriani, suggerendo così una possibile continuità fra pratiche poveriste e precedenti esperienze di area programmata13.

La questione dei rapporti fra Arte povera e Arte programmata, a mezzo secolo dalla pubblicazione di “Appunti per una guerriglia”, si configura dunque come un nodo di particolare interesse. La sua analisi sarà utile non soltanto ad attivare nuove prospettive interpretative circa la vicenda poverista, ma anche e soprattutto a fornire un importante contributo alla ricostruzione del panorama estremamente ampio, variegato e complesso sullo sfondo del quale è necessario (ri)collocare la genesi dell’Arte povera.