Pubblicato originariamente in Flash Art Italia no. 282, Aprile 2010.

Damiano Gullì: Iniziamo parlando di un progetto che forse è poco noto: nel 1983 esce l’LP Architettura sussurrante, con la canzone da te scritta per i Matia Bazar, Casa Mia. Come nasce questo progetto?

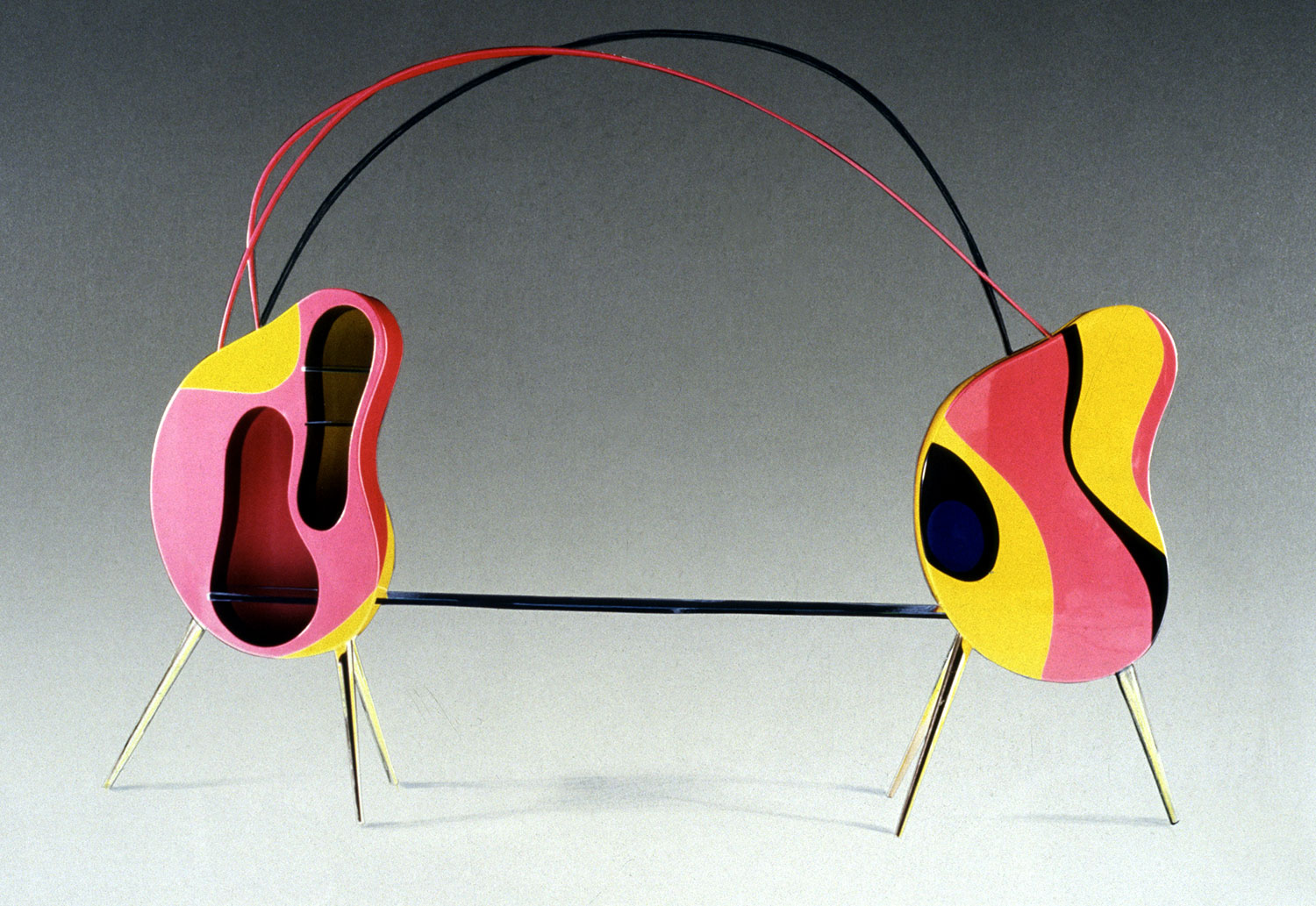

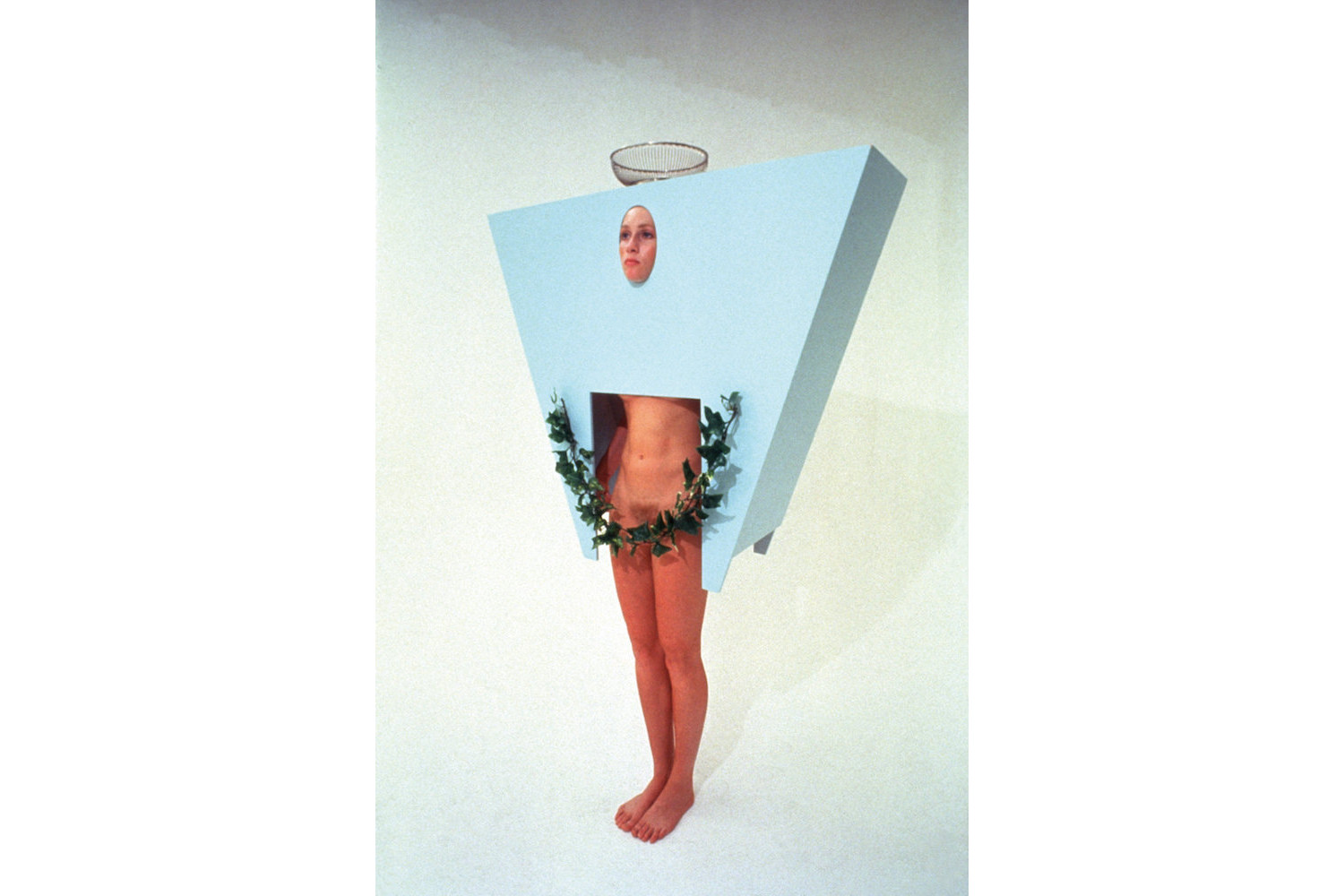

Alessandro Mendini: Ho fatto qualche esperienza di ricerca nell’ambito del teatro sperimentale, specialmente con i Magazzini Criminali, formati da Sandro Lombardi, Federico Tiezzi e Marion D’Amburgo. Era un momento in cui con Alchimia si tendeva a un’invasione dello spazio che superasse la misura dell’oggetto e del mobile, per tradursi in installazione ma senza l’obsolescenza dell’architettura.

Sono così entrato in contatto con i Matia Bazar e con Antonella Ruggiero. Abbiamo inscenato uno spazio visivo e creato dei costumi. Parallelamente lavoravo a delle filastrocche, come “La casa è la casa è la casa è”, e una di queste è stata messa in mano ai Matia Bazar che ne hanno tratto una canzone.

DG: Oggi si assiste a un ritorno di certe tematiche e atmosfere degli anni Ottanta: gli anni del famigerato edonismo reaganiano, del reggiseno di Madonna disegnato da Jean-Paul Gaultier, della vittoria della nazionale italiana ai mondiali di calcio, della Milano da bere… anni di progettazione euforica, molto gioiosa e giocosa. Cosa ne pensi?

AM: A livello di immagine è possibile che ci siano coincidenze e ripetizioni, un senso di “remake”, una circolarità. Dal punto di vista delle motivazioni, la situazione è però diversa. Quell’euforia esplosiva degli anni Ottanta era una specie di risposta all’introversione dell’architettura radicale, un po’ come avvenne negli anni Cinquanta, subito dopo la guerra, con il boom del design. Oggi questa euforia mi sembra guidata dal desiderio di vendere, mentre Alchimia guardava a una cultura periferica, marginale, in congiunzione con il design colto. Cercavamo di creare una dialettica fra utopia del progettista e pratica della produzione e di combattere il design istituzionale proponendo una sorta di “contro-design”, pur ammirando e seguendo il lavoro di designer “istituzionali”, come poteva essere in quegli anni Ludovico Magistretti. Oggi mi sembra che non ci sia più questa dialettica. Non è neppure un momento di utopia, tanto nel design quanto in architettura; quest’ultima mantiene però una “visionarietà del macromonumento” che ha un suo fascino, ma che si traduce anche in un diagramma economico. L’architettura vive, infatti, una nuova stagione di speculazione. C’è, in chi progetta, questa specie di necessità di dimenticare certi problemi e di rifugiarsi nel linguaggio; ci si riduce al puro styling. Ma queste sono critiche che rivolgo anche a me stesso.

DG: Hai diretto tre storiche riviste di architettura, Casabella, Modo e Domus, registrando, documentando e contribuendo al passaggio dall’architettura radicale al postmoderno. Come hai vissuto quegli anni e quali erano le peculiarità di queste riviste sotto la tua direzione?

AM: Quelle riviste sono capitate in momenti in cui si potevano esprimere delle ideologie precise, chiuse ma forti: Casabella con il radical design e il parallelismo con l’Arte Povera; Modo con un ventaglio interdisciplinare, dove vigeva la pariteticità dei mestieri e l’esperienza della Global Tools; Domus, più statica, istituzionale e mastodontica, ha introdotto, nel bene e nel male, la problematica del postmodernismo. Sono sempre stato molto attento alle copertine. Su Casabella presentavo in copertina i miei oggetti, chiamati “Oggetti ad uso spirituale”. Modo aveva spesso copertine incentrate sui disegni (Archigram, Coop Himmelb(l)au, Hans Hollein, Rem Koolhaas…). Domus ha presentato per la prima volta sulle copertine i volti di architetti (ho iniziato con il ritratto di Aldo Rossi), che adesso invece sono divenuti inflazionati. Volevo mostrare il legame fra l’attitudine di vita di una persona e il suo modo di progettare. Ho sempre pensato che il progetto fosse un romanzo autobiografico.

DG: Hai dei maestri o dei modelli? Nel 1979 la direzione di Domus è passata da Gio Ponti (che poeticamente definisci “Maestro mediterraneo”) a te. François Burckhardt individua una sorta di continuità fra te e Ponti, ed evidenzia tra i tratti in comune il coinvolgimento di artisti nei progetti architettonici, come è evidente anche nei tuoi recenti progetti del Byblos Art Hotel e della metropolitana di Napoli.

AM: Se devo individuare dei maestri, li trovo maggiormente nella pittura. Alberto Savinio riveste una grande importanza per me, ma anche Fortunato Depero, oppure pensatori e autori come Kierkegaard o Proust. Ho odiato il Politecnico, non lo sopportavo, anche per una mia personale introversione. Ci sono state tre persone però che mi hanno fortemente segnato: Piero Portaluppi, Ernesto Nathan Rogers e Gio Ponti. Sono nato e ho vissuto a lungo in una casa progettata da Portaluppi. Era veramente un personaggio carismatico, molto autorevole ma scostante. Non avevo rapporti diretti con lui ma con il suo mondo progettuale e visivo, ero affascinato dal suo modo di disegnare. Rogers era una figura che intimidiva. Quando frequentavo le sue lezioni era il momento in cui aveva preso in mano Casabella con Vittorio Gregotti, Aldo Rossi e Gae Aulenti. Era un’esperienza molto importante a cui si guardava con interesse. Ponti a lezione faceva chiacchierate effervescenti, il suo sguardo guardava lontano; diceva cose graziosissime e poi andava via. Più tardi, quando l’ho rivisto in occasione del cambio di direzione di Domus, abbiamo avuto pochi contatti, ma intensi, mi ha messo in mano la creatura ed è stato emozionante. Ho scoperto poi di avere con lui certe affinità nel comportamento, non perché lui sia il mio maestro, ma perché sono fatto così anch’io: mi piace fare tante cose insieme, scrivere, esprimermi con una rivista, fare artigianato, ecc.

DG: Cosa significa per te disegnare?

AM: Disegnare è un po’ come quando si prendono i primi appunti. Certe volte questi appunti sono costituiti da frasi e parole, altre volte da disegni. Nel momento in cui disegno, il rapporto tra me e il pensiero è diretto, poi inizia a essere “violentato” (devo pensare ai materiali, alla produzione, alle esigenze commerciali). Per chi fa l’architetto o il designer, i progetti nascono dai vincoli, che sono utilissimi, però mi piace pensare che l’artista non abbia vincoli. È per questo che spesso ha antenne più lunghe. In realtà, l’artista, oggi più che mai, è un professionista, ha un sistema di riferimento, deve rispettare le esigenze dei musei, ha una sua managerialità (si pensi ai collaboratori di Marc Quinn, Takashi Murakami, Jeff Koons…); ciò nonostante, a volte quello che fa non ha niente di strettamente pratico. Mi piace pensare anche all’importanza di quegli artigiani senza i quali certe opere non potrebbero essere realizzate.

DG: Hai collaborato e collabori con numerose aziende internazionali come Alessi, Philips, Cartier, Swatch, Hermès e Venini. Riesci sempre a conciliare le esigenze del marketing con la pura creatività?

AM: Mi considero fortunato o privilegiato da questo punto di vista. Ho conosciuto questi industriali mentre lavoravo alle riviste, non andando a proporre loro dei progetti, per cui ho approcciato il problema analizzando le strutture intime dei loro organigrammi, capendo con loro le strategie, le politiche e gli scenari del futuro. Mi confronto con persone che mi chiedono la restituzione della “mia” immagine e qui subentra la professionalità: c’è un obiettivo industriale, ti viene chiesto di esprimenti con il tuo stile e tu cerchi di combinare le due cose.

DG: Sono passati circa trent’anni dalla celeberrima Poltrona Proust. Ci vuoi raccontare la genesi di questo straordinario oggetto che in un solo colpo mixa con ironia il Settecento, Proust e il puntinismo ed è emblematicamente rappresentativo delle tue riflessioni sul tema del decoro?

AM: È nata per un fatto metodologico e teorico: fare un patchwork combinando un oggetto esistente con il pattern di un quadro esistente. Un oggetto falso (una finta poltrona del Settecento) e un pezzo di un prato di Paul Signac, abbinati, danno un’immagine nuova. Non è pittura, né artigianato, né design, né scultura. In questo modo ho affrontato il problema della narrazione decorativa sopra a un oggetto. Ho poi tradotto il concetto anche nel mosaico, quel quadratino miracoloso con il quale puoi coprire il mondo. Se un particolare è di qualità, l’insieme diventa di qualità, ha anche una valenza metaforica. Si dice, infatti: “buone le singole persone, buona anche la società”. Grazie alla progettazione virtuale, la decorazione si è evoluta anche nel rapporto con nuovi materiali, mentre il contributo di nuovi designer inglesi e olandesi, come Marcel Wanders, ha introdotto in questo campo nuove sensibilità e nuovi elementi rielaborati e mutuati dalle tradizioni locali.

DG: Sempre più spesso anche la produzione del design punta più al pezzo unico o alla serie numerata che al grande mercato. Cosa ne pensi?

AM: Alchimia era un fatto libertario, anarchico e disorganizzato, poi è subentrata Memphis, che ha dato il via al design d’arte, che adesso si muove fra Miami e Basilea; c’è un sistema di aste, un tentativo di collegamento con il mondo dell’arte. In questo c’è del bene e del male. Da una parte si rischia di trasformare un oggetto in una forma di speculazione, dall’altra l’attività di gallerie private e l’autoproduzione permettono di sperimentare molto e di investire sul piano della ricerca.

DG: Dal cucchiaio alla città: i tuoi lavori spaziano dai grandi interventi architettonici (come il Groninger Museum) alla selva di divertenti oggetti per la casa di Alessi. La tua modalità progettuale risente di questi passaggi di scala o si possono individuare delle linee guida di base? Un aspetto interessante del tuo lavoro è l’importanza che hai sempre attribuito alla dimensione “collettiva” del progetto: come è organizzato l’Atelier Mendini?

AM: Per quanto riguarda il problema di variare le tematiche, non è nella mia testa: ho sempre la sensazione di produrre omogeneamente dei personaggi — di varia natura, funzione, materiale e consistenza — e di metterli su una scena; sono come gli attori di una tragicommedia. Quando uno di questi personaggi deve concretizzarsi in una villa, in un oggetto o in un allestimento, le persone che lavorano nel mio studio prendono parte al progetto intervenendo in maniera specialistica a seconda delle problematiche e dei temi. Il mio studio è piccolo, non superiamo mai le dodici-quindici persone, anche con mio fratello Francesco, che è architetto. Non ci sono piramidi o gerarchie, si parla direttamente e c’è libertà nella gestione dei tempi. Penso di poter dire che si lavora bene.

DG: Ironia, autoironia ed elementi ludici sono spesso presenti nei tuoi lavori, per esempio quando ti ritrai come un cavatappi. Cosa significano per te?

AM: L’ironia è un elemento della progettazione. Sono sempre stato un grande fan di Saul Steinberg, che ha fatto della critica sociale serissima con ironia e leggerezza, come anche Achille Castiglioni o Bruno Munari. Secondo me è interessante il paradosso: se dai una cosa non del tutto logica a una persona, crei una tensione, per esempio modificando la scala di un oggetto e facendolo un po’ più piccolo del solito, oppure accostando due colori che non stanno bene insieme, o attraverso l’antropomorfismo. È come dare gli occhi a un oggetto facendo in modo che sia lui a guardarti. L’ironia e l’autoironia aiutano anche a contraddire la retorica e l’accademismo.

DG: Il 2010 è un anno ricco e importante per te, che ti vede impegnato su tanti fronti: la curatela scientifica di “Quali cose siamo”, nuova interpretazione del Triennale Design Museum, due mostre — una a Catanzaro e una a Monaco — e il ritorno alla direzione di Domus…

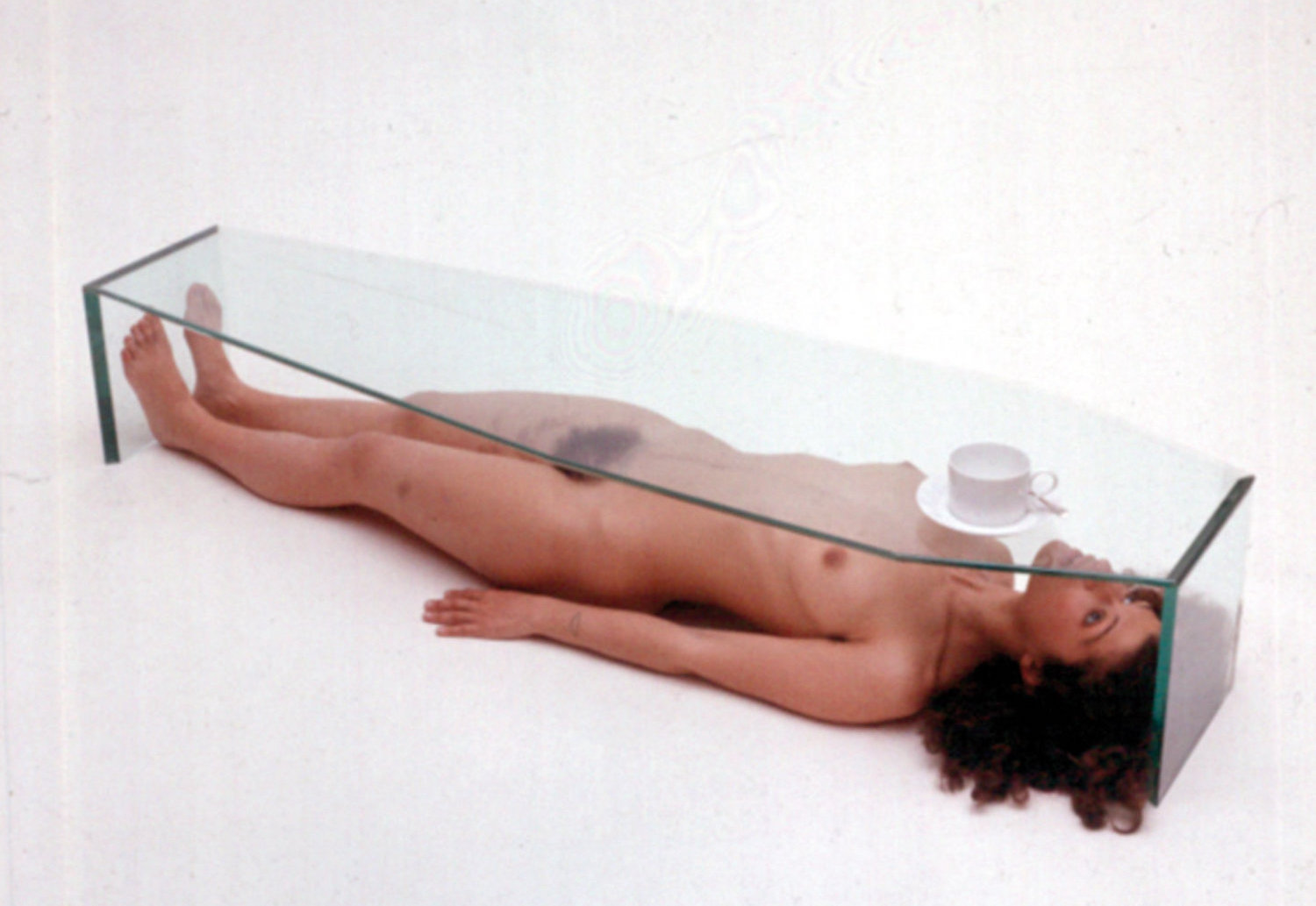

AM La formula del Triennale Design Museum mi sembra molto interessante perché permette periodicamente di ripensare il design italiano in maniera dinamica e non con la statica esposizione di una selezione di oggetti sempre uguali. Il mio intervento arriva dopo le due interpretazioni di Andrea Branzi, che ha proposto un excursus istituzionale nella storia del design italiano, con un solido impianto storico, teorico e filologico, con scambi dialettici fra la prima e la seconda interpretazione. Il mio progetto si sposta su un terreno a me congeniale, quello dell’antropologia dell’oggetto e del suo rapporto intimo con la persona, della narrazione che scaturisce dagli oggetti.

Sono partito dal presupposto che ci siano dei valori da trovare non solo nell’innovazione ma anche negli oggetti più spontanei o, per certi versi, “isolati”. In maniera istintiva, intuitiva e anche un po’ romantica, ho puntato un periscopio su certi oggetti, sulla base di informazioni raccolte attraverso ricerche e visite a mostre, fiere, artigiani, ecc. Il design italiano oggi è stagnante ed è sopraffatto da alcuni nomi forti all’estero. Il problema che mi pongo è perché una rivista straniera pubblichi dieci volte Jean Nouvel e mai un saggio su Michele De Lucchi? Che novità ti dà l’ennesima, per quanto bella, sedia di Ron Arad? C’è una sorta di autoflagellazione per cui tutte le riviste italiane assorbono incondizionatamente materiale straniero, ma si comportano allo stesso modo anche le industrie, per le quali è più facile puntare su nomi internazionali celebri.

Vorrei invece che il design emergesse dal museo come una presenza mediterranea e latina, ricca di anima. Vorrei trovare nuovi interessi in luoghi dove la gente non va a cercarli.

DG: Quindi anche con Domus vuoi proporre uno sguardo nuovo.

AM: Certo. Mi interessa molto la riflessione sugli ambienti interni, visti attraverso la psicologia e la psicanalisi dell’abitare: l’interno come estensione del cervello. A Barcellona, per esempio, c’è un piccola casa in legno progettata da Enric Miralles per il cugino, uno studioso: la casa è molto piccola, su tre piani ed è come una grande libreria, è veramente l’estensione del cervello del suo proprietario.

DG: Secondo te, in che direzione sta andando il design oggi?

AM: Oggi, in generale, nel progetto ci sono dei grandi errori: la fuga verso i risultati tecnologici per mascherare la mancanza di utopia umanistica e lo sfruttamento e l’abuso della terminologia relativa al risparmio energetico, al riciclo, alla sostenibilità, che poi si trasformano in business. Si va verso una direzione sbagliata, però si può sperare in qualche neo-radicalismo, forse proprio in congiunzione con l’arte. Il radicalismo del design avvenne perché c’era l’Arte Povera, se non ci fosse stata l’una, non avrebbe potuto esserci l’altro. Queste riflessioni non dovrebbero farle quelli della mia età, ma i tuoi coetanei. Io cerco di portare avanti un’indagine “impropria”; forse, recuperando le storie degli oggetti, attraverso un ritorno alla narrazione, si potrebbe tracciare una nuova strada. Mi auguro che questo mio museo raggiunga l’obiettivo, provochi dei ripensamenti, dei modi diversi di guardare le cose. Speriamo…