Patrizia Ferri: Il tuo lavoro scava nel rovescio delle cose e nella memoria individuale e collettiva in senso antropologico, come testimonia uno dei tuoi ultimi lavori, The Sudden Outpost (2009), pensato come un’inedita post produzione che rimette in gioco i tuoi lavori cinematografici, in una campionatura di frammenti a bassa definizione e oggetti trovati, lightbox, banner e mandala, creando una cornice volutamente antispettacolare e poetica. Insomma, più che sulle fascinazioni, lavori sulle rimozioni di massa. Ti ritieni in questo senso una “anti-Vezzoli”?

Carola Spadoni: The Sudden Outpost unisce varie tracce del mio immaginario e della mia ricerca. A volte, specialmente nella fase di ricerca, certe immagini riaffi orano in superficie. L’idea che tutte le opere prodotte siano concluse è obsoleta: alcuni lavori hanno degli echi che si estendono nel tempo e si intrecciano ad altri. The Sudden Outpost è un progetto narrativo declinato in singole parti, caratterizzato sia dall’utilizzo di mezzi nuovi per me, come il ricamo, sia dalla rivisitazione di tecniche che non usavo da anni, come l’animazione a passo uno e la fotografia. Questo avamposto si innesca come una traiettoria lungo i confi ni della memoria individuale e collettiva: paesi lontani e paesaggi reali o cinematografici. Traiettoria inevitabilmente borderline. È curioso che citi Vezzoli, la cui mostra “Greed” è stata presentata nello stesso periodo della mia personale da Cesare Manzo. In effetti, sono due mostre agli antipodi per ciò che evocano, ma affini per i media usati e la tendenza all’epica.

PF: La questione dell’identità individuale e collettiva, sempre più fluida, sembra essere il fulcro del tuo lavoro. Come ritieni si stia ridefinendo oggi?

CS: È una questione complessa. Nella cultura occidentale è ormai riconosciuto il fatto che ogni individuo abbia molteplici personalità e, soprattutto, che usi e costumi evolvano, o involvano, con l’età. Alcuni cercano di rendere progettuale questa fluidità, stimolando le modalità sociali ed economiche che possono renderla fiorente, senza confonderla con il precariato, che è ben altra cosa. Ma il progredire di questo modo di porsi nella società muta a seconda della propria posizione geopolitica. Trovo che ci sia ancora un grande squilibrio nello sviluppo e nell’emancipazione individuale. In alcune città o aree, certe condizioni private e pubbliche, il razzismo, l’intolleranza religiosa e il controllo dei cittadini rappresentano ancora un ostacolo per lo sviluppo dell’individuo. La globalizzazione, così come il capitalismo, sono sistemi e parametri in fallimento. Non è più una prerogativa dell’Occidente avere il sistema più favorevole del mondo, ammesso che lo sia mai stato. La mappatura dei terreni più adatti per coltivare la molteplicità, dove le diaspore si incontrano, è molto frastagliata.

PF: Cosa sono oggi l’avanguardia e la sperimentazione? Forse l’espressione di un’attitudine alla resistenza, all’utopia, al viaggio di sola andata nell’immaginario? O semplicemente l’esigenza di tutelare uno stato di innocenza, come suggerisce la scritta Stay Gold (2009) che appare in un tuo lavoro fotografico?

CS: Il bambino vuole crescere e l’adulto rimanere bambino. Anche se l’avanguardia non è più possibile, la sperimentazione crea contesti che si situano oltre i parametri abituali e codificati e, operando sotto il radar dei mezzi di comunicazione, depista. Spesso sono chiamati contesti “utopici”. Stay Gold è un’esortazione a mantenere vivo il proprio immaginario, che sia serio, bizzarro, marcio o malinconico. E, soprattutto, è uno stimolo a condividere questo immaginario per creare un’esperienza comune. L’empatia che scaturisce da tale condivisione vale quanto un buon investimento in denaro. Genera arte, cinema, poesia, musica, scienza… La ricetta Stay Gold potrebbe essere: una passeggiata senza meta di almeno trenta minuti, un pizzico di polvere di stelle, qualche pezzo di arcobaleno, una visione solitaria di Apocalypse Now Redux, una goccia d’essenza di lillà, dodici metri di tulle giallo limone, l’album Band of Gypsis di Jimi Hendrix.

PF: Quale ritieni sia la differenza fondamentale tra fruizione artistica e cinematografica? Riguarda forse il grado di coinvolgimento?

CS: In effetti, non succede spesso di piangere o commuoversi di fronte a un’opera d’arte. D’altro canto, l’arte può avere una capacità di coinvolgimento più forte, più profonda rispetto al cinema. Entrambi sono interessanti quando implicano una partecipazione dello spettatore, una messa in gioco delle proprie abitudini e del proprio sguardo, quando innescano spunti ed emozioni per dare luogo a quell’identità molteplice di cui si parlava prima. Dal punto di vista produttivo e di fruizione sono ormai simili: mezzi economici faraonici sono presenti sia nella produzione e divulgazione di un film sia in quelle di una mostra.

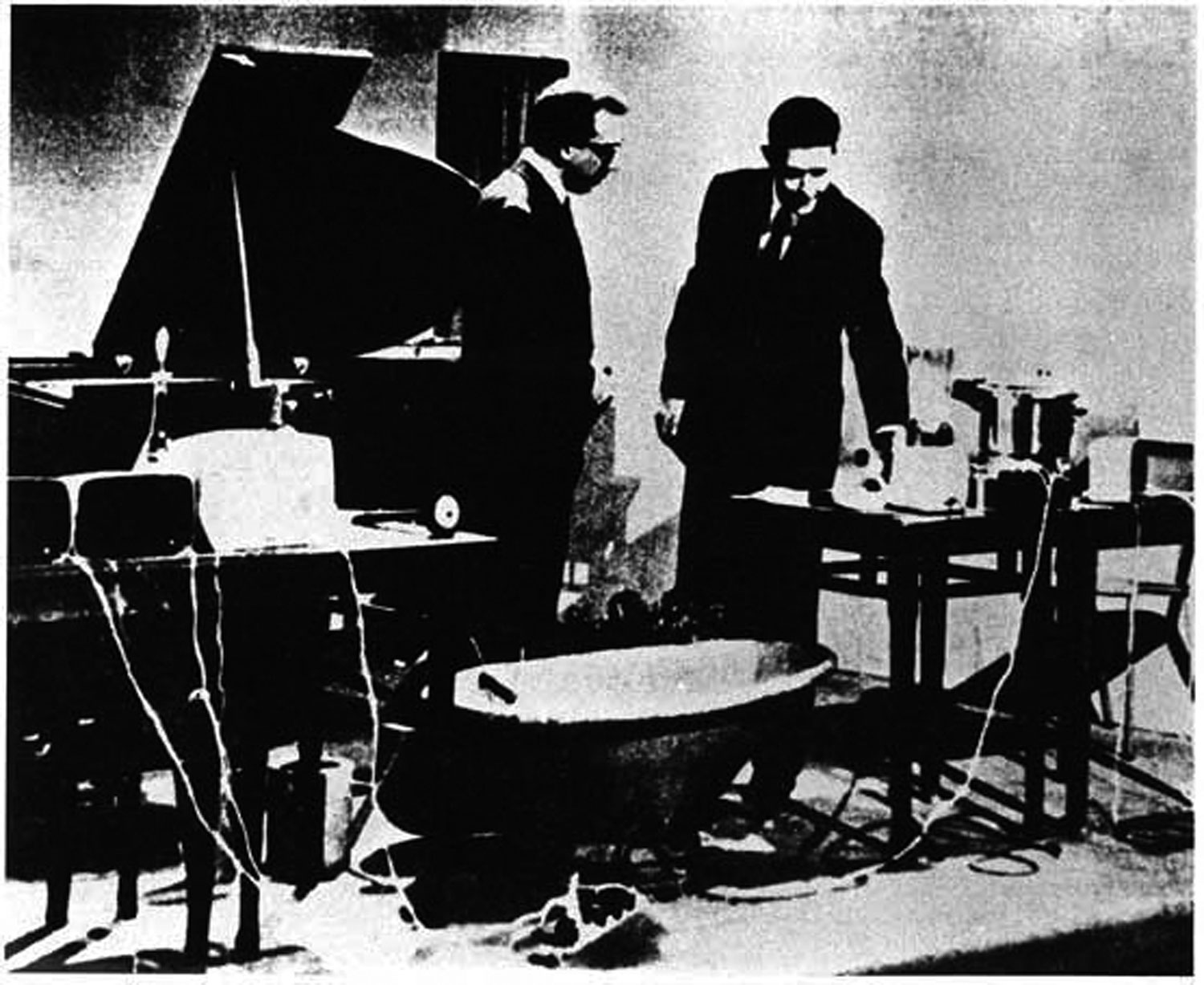

PF: Hai affermato di fare soprattutto cinema; ciò che cambia sono i dispositivi per mostrarlo e attuarlo nell’ambito dell’arte, attraverso una sorta di mise en espace dell’opera cinematografica — come nell’installazione Dio è morto (2003) — o di “exhibition cinema”, secondo la definizione di J.C.Royoux. La tua ricerca sembra puntare soprattutto verso una rimessa in discussione e ridefinizione di entrambi i linguaggi, operando sulle reciproche interferenze…

CS: La mia formazione è stata cinematografica e in questo senso l’approccio è lo stesso. Da filmmaker, o regista indipendente, sono abituata a conoscere e dirigere i vari elementi di un film: la messa in scena, i movimenti di macchina, la recitazione e l’improvvisazione, il suono, la post produzione. Nell’arte, credo che queste parti agiscano in modo indipendente tra loro, non sono necessariamente interconnesse come nel caso di un film. È il modus operandi di un processo di ricerca e produzione che predilige uno o più mezzi specifici rispetto all’insieme.

/ Roma.